| 安倍文殊院 |

|

|||||

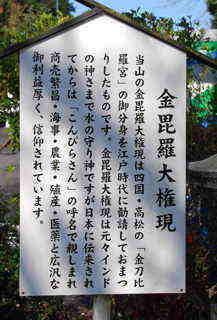

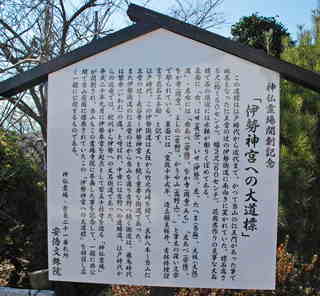

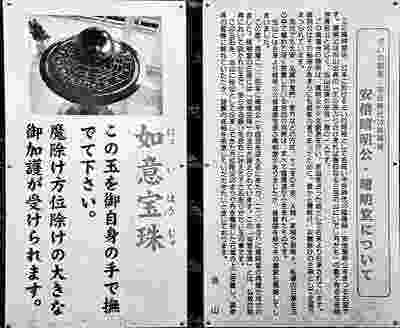

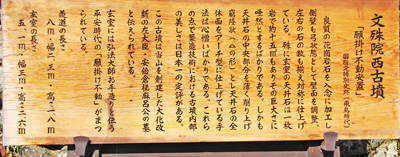

| <安倍文殊院> 暮れも押し迫った2009年12月29日にここを訪れた。名古屋に行く途中回り道をした。 ここ安倍文殊院は山号を安部山といい、宗派は華厳宗、本尊は文殊菩薩である。  阿部寺とも言う、ものの本では崇敬寺とも言っていた。 安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)が創建したという。 現文殊院の南西に遺跡が残る安倍寺跡が創建時の崇敬寺であり、鎌倉時代の初めに現在地に移されたと推測されている。 永禄6年(1563年)の兵火で堂塔が焼失したが、建仁3年(1203年)に快慶が彫った本尊の文殊騎獅像は救われた。この獅子に乗った木彫極彩色の本尊文殊菩薩は快慶の作で、総高7mある。 元亀2年(1571年)に文殊堂が建てられ、寛文5年(1665年)に現本堂と礼堂(能楽舞台)が再建され現在に至っている。 建築では境内に祀られた一間社流造柿葺の白山堂、彫刻では、本尊の木造文殊菩薩騎獅像が宋様式の傑作(獅子は桃山時代の作)で、重要文化財に指定されている。文殊菩薩像の周囲に配された善財童子立像・優填王立像・維摩居士(最勝老人の説もある)立像・須菩薩(仏陀波利三蔵の説もある)立像の四尊は渡海文殊の場面をなしている。そのうち慶長12年(1607年)の補作である維摩居士立像を除いた三尊は重要文化財である。 俗に「知恵の文殊さん」あるいは安倍の文殊さん」として親しまれ、天橋立切戸の文殊・奥州亀岡の文殊とともに、日本三文殊の一つに数えられる。 学問、智恵の授かる仏様として知られ、受験生の参拝も多く見られる。 平安時代の陰陽師・安倍晴明公の出生寺でもあり、晴明公に因むさまざまな遺跡が数多く残されている。 晴明堂の前には如意宝珠があり、御利益を授かろうと何度も撫でた。 正月前でもあり境内はきれいに整理されて年越しの準備ができていた。 この寺の境内には、文殊院西・東と二つの古墳がある。 共に阿部丘陵の西端部に築かれた横穴式石室墳である。西古墳は墳形が円形か方形かは不明である。 石室内は室町時代にはすでに開いており、今は玄室内に不動明王の石像が祀られている。 石室は南に開口し全長12.5m、玄室長5.1m。極めて精巧な切石で築かれた石室で、玄室各壁は両側壁が方形の石材を下から7個と6個の5段積み、奥壁も同じく下から4個と3個の交互5段積みで非常に均整がとれている。 両側壁では1個の石材の中央に模擬線を加え、2個に見せているところが3カ所ある。 羨道側壁は左右ともに3石の1段である。 石材の間には漆喰が見られる。石材加工の妙を示しており、例のない横穴式石室である。 被葬者としては飛鳥時代の左大臣阿部倉梯麻呂の説がある。 また東古墳は西古墳の東方100mの所にあり、横穴式石室の玄室には不動明王の石像が祀られ羨道には井戸があり、閼伽井(あかい)古墳とも呼ばれる。 墳形は不明だが石室はほぼ南に開口し、その全長は13m、玄室長は4.7mである。 |

||||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||