| 9月13日(黒崎→久慈) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全駅間歩き5日目(38.7km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今日は、黒崎から最終目的地の久慈を目指します。 昨日・一昨日ほどではありませんが、 今日も前半を中心に起伏のあるエリアを通過します。 宿屋の朝食時間の関係で、 出発時間を早くできないため、 久慈到着は予定通りに進んでも、 日没を過ぎた18時半過ぎになってしまいます。 くろさき荘では、部屋のタイプを選ぶことができたので、 洗面所などが共用の一番安い部屋を選びました。 しかし、4日間歩いて、足にはすでに豆ができていました。 館内履きのスリッパでは、豆がスリッパに触れてしまいます。 痛さ(とかったるさ)のせいで、部屋を出て洗面所まで行くのも一苦労でした。 変なところでケチらずに、素直に洗面所付きの部屋にしとけばよかった…。 朝食を食べ、今日の駅間歩きをスタートします。 …とその前に、黒崎に来ておきながら黒崎を見ないのもなんなので、黒崎灯台へ行ってみることにします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

くろさき荘から続く道を進み、階段を下ると、 木々の間から白い建物が見えてきました。黒崎灯台です。 黒崎灯台は海抜130mの高さにあり、灯台と海岸の間は切り立った崖となっています。 足下からは、海岸に波が激しく打ち付ける音が聞こえてきます。 黒崎灯台からの眺めは必ずしも開けていたわけではありませんでしたが、 木々の間からは、三陸海岸らしい切り立った海岸線が見えました。 さて、いよいよ全駅間歩きをスタートします! …が、そのためには昨日歩いてきた県道まで戻らなければなりません。 昨日、県道からくろさき荘に向かったときは少し急な下り坂を下りました。 そして、今、くろさき荘から黒崎灯台まで階段を下りました。 そう、逆ルート、つまり黒崎灯台から県道まで歩くと、ずっと上り坂になるわけです。 これまでの峠道と比べれば、この程度の坂はどうってことないのですが、 朝一番から上り坂というのはテンションが下がってしまいます。 黒崎灯台から10分ほど歩いて、無事昨日歩いてきた県道に合流しました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

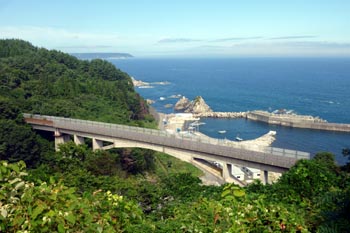

普代方面に足を進めると、県道はすぐに下り坂に入ります。 …なんという体力の無駄遣い。 つづら折りカーブもあるような急な坂を下ります。 視界の先に海が見えてくる頃には、すでにかなり坂を下っていました。 坂を下った先にある黒崎橋(右上写真)も高さ20〜30メートルくらいありそうな橋でしたが、 断崖絶壁の急崖を見た後では、とても低いところに橋がかかっているように見えるので不思議です。 黒崎橋の先にある小さなトンネルを越えると海岸線に沿って進みます。 さっきまではるか下にあった海岸線が、いまや目前に広がっています。 崖は海岸すぐそばまで迫り、所々に覆いが設けられています。 周囲に人家はありませんが、道路の海側には歩道が整備されています。 この道路も津波の被害を受けたのか、歩道の欄干は新しいものに取り替えられていました。 黒崎から1時間弱歩いて、黒崎と普代の中間にある太田名部の集落に入りました。 ここでは、大きな堤防が津波から背後の集落を守り抜いたそうですが、 堤防の手前にある漁港は大きな被害を受けたそうです。 震災から1年半が経過し、漁業関係施設も再建が進み、 漁港の形を取り戻しつつあるように見えました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さらにしばらく歩くと、道の右側に大きな水門が見えてきました。 これが普代の中心部を津波から守っている普代水門です。 震災の津波は、普代川をさかのぼり、この水門にも押し寄せました。 津波は高さ15メートルの水門を越えるほどの高さで迫ったそうですが、 幸いにも津波は、水門の先200〜300メートルほどで止まり、 村の中心部に津波が押し寄せることはありませんでした。 水門を越え、1kmほど進むと普代の中心集落に入りました。 集落は海から続く低地にありますが、津波の被害はなく、道路に沿って数多くの民家が建ち並んでいました。  三陸鉄道のガードをくぐると、まもなく普代駅に着きました。 三陸鉄道のガードをくぐると、まもなく普代駅に着きました。普代駅は、かつての国鉄久慈線の終着駅だったこともあってか、 国鉄時代の臭いが漂う立派な駅舎と駅前広場を持っています。 改札はありませんが、 券売所では切符類の販売が行われています。 駅舎の一部を利用して、 地元の特産品販売所が設けられているほか、 駅舎の北側には、民芸品店とスナックが並んでおり、 小さな商店街を形成していました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

駅舎を抜け、階段を登ると普代駅のホームです。 ちょうど久慈方面の列車が入る時間ということもあり、 ホームには数人の利用者が列車の到着を待っていました。 まもなく、田野畑方面から1両編成の久慈行き列車が到着し、乗客を乗せ、駅を後にしていきました。 駅名標を見てみると、駅名標下のスローガンが変わっています。 ここから先、久慈までの区間のスローガンは「不思議の国の北リアス」。 個人的には、こっちの方がコミカルな感じがあって好きなんですけどね。 ホームの隣では、三陸北道路の一部、普代バイパスの建設が進められていました。 くろさき荘からここまで、約8km休みなしに歩いてきましたが、 今日最初の区間ということもあって、それほど疲れた感じはありません。 休憩もそこそこに、次の駅目指して歩くことにしました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

普代の駅からほど近い役場の前では、稲が黄色く色づき始めていました。 役場の先の国道には、国道に沿って民家や商店が連なっていました。 普代の中心集落は標高10メートルに満たない低地に広がっています。  もし、防潮堤が津波を抑えることができなければ、 もし、防潮堤が津波を抑えることができなければ、この中心集落も津波にのみ込まれていたかもしれません。 普代を抜けると、道は上り坂となり、小さな峠をトンネルで越えました。 峠を越えたところで国道を離れ、 林の中に続く緩やかな坂道を下りながら海岸線を目指しました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

林の中を進むこと20分あまり、小さなトンネルを越えると白井漁港に入りました。 すぐ右手には太平洋が広がっています。 漁港といっても、作業小屋も無い小さな港でしたが、平穏な空気が流れていました。 しかし、漁港の奥では、小さなクレーン車が作業を行っており、ここも何らかの震災被害があったようです。 漁港を過ぎると、道は内陸寄りに向きを変え、急な上り坂となります。 白井海岸駅までは恐らく300〜400メートルといった距離だったかと思いますが、 その距離が1kmにも2kmにも感じた急坂でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

やがて、目前に三陸鉄道のガードが見えてきました。 白井海岸駅は、林の中にひっそりと立つ小さな駅でした。 駅前に民家らしい民家はなく、生活臭が感じられない家屋が駅の近くに一軒あるに過ぎません。 ホームの普代寄りからは、木々の間からわずかに海を眺めることができますが、 「海岸」とは名ばかりで、「秘境」という方が似合いそうな駅でした。 プラベンチに座って休憩していると、 トンネルの向こうからディーゼルカーのエンジン音が聞こえてきました。 しばらくすると、田野畑行きの列車がホームに入ってきました。 乗降はなし。乗客は誰もいなかったような気がします。 私が「乗らない」と意思表示をすると、列車はまもなく駅を後にしていきました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

白井海岸駅のベンチには駅ノートが置いてありました。 少し読んでみたのですが、次駅である堀内駅から歩いている人が結構いるような感じでした。 そして、皆一同に「疲れた」「足が笑う」「こんなとこ歩いていく所じゃない」的なことを書いていました。 その人達とは逆ルートになりますが、これから堀内駅へ向かって歩くことにします。 漁港から続いている急な坂を登り、一路北を目指します。 確かに、この坂を下るのならば足が笑ってしまいそうな急坂です。 急坂に耐えること約15分、ようやく急な上り坂は終わり、白井集落が見えてきました。 白井海岸駅は秘境感あふれる駅でしたが、 白井集落は標高150メートル前後の丘の上にある比較的まとまった集落でした。 集落内にあった自動販売機でスポーツドリンクを1つ買って、先を目指します。 集落内で何カ所か道が分岐していたので、 正しい方向に進んでいるか少し自信がなくなってしまいましたが、 右手に運動公園のグラウンドが見えて、正しい方向に進んでいることが分かりました。 海を見下ろす場所にあるグラウンドと野球場…なんだかうらやましくなります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

運動公園の先で国道に合流し、ゆるやかに坂を下っていくと、 右手に三陸鉄道で有名な撮影スポットとしても知られる大沢橋梁が見えました。 眼下に広がる青く輝く太平洋の光景は、 鉄道から見ても、平行する道路から見ても、その雄大さ、そして見る者に与える感動は変わりません。 大沢橋梁(道路は掘内大橋)から5分ほど歩くと堀内の集落に入りました。 集落内には山里のような光景が広がる一方で、海岸には漁港が設けられており、 海と山が共存したような日本的な集落でした。 国道に沿って集落を進むと、右手下に堀内駅が見えてきました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

堀内駅は、海を望むような格好で、片面ホームと待合室が設けられた駅です。 ホームに立つと、目前には太平洋が広がります。眼下には堀内漁港も見えます。 北リアス線で駅から海を眺められるのは、この駅(と、隣の野田玉川駅)です。 駅名でだまされてはいけません(笑)。 待合室に掲示されていた運賃表を眺めていると、 堀内から久慈までの運賃は590円なのに、 島越(田野畑)から堀内の運賃は520円と表示されているのに気がつきました。 え、ここから久慈に行くよりも、ここから島越まで戻った方が近いの?? 鉄道距離と歩行距離の差はあると思いますが、ちょっと愕然としてしまいました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

堀内駅を出て、国道を北に進みます。 普代村を離れ、野田村に入ったところで道路は下り坂となり、安家川を渡ります。 頭上には三陸鉄道の立派な鉄橋が架かっていました。 安家川を渡ると、道は再び上り坂となり、海岸線近くを三陸鉄道と並行して進みます。 確かに海岸線近くを進んでいるのですが、右手には木々が連なり、なかなか海岸線を拝むことができませんでした。 右手には木々が連なり、左手には山が迫り…景色の変わらない単調な区間が続きます。 景色の変化が乏しいせいで、次駅までの1時間余りの道のりが非常に長く感じられました。 ようやく玉川集落の入口にさしかかりました。 国道は野田玉川駅周辺を迂回するような格好で進むため、 駅への近道となる小道に入ろうとしたのですが、13時より全面通行止めという看板が立っていました。 時計を見ると、たった今13時を過ぎたところ… ツイてないとは、こういうことを言うのでしょう。 結局、国道に沿ってさらに1kmあまり進み、国道沿いの商店で昼食を買った後、 集落の中心近くから伸びている道を通って野田玉川駅に向かいました。 単調な景色が続いた上に、近道を通れなかったことも重なり、体力的にも精神的にも疲れてしまいました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

野田玉川駅に着きました。 この駅も太平洋に面しており、宮古(田野畑)方面のホームからは海を望むことができます。 駅に立っていると、海岸線に波が打ち付ける音が聞こえてきます。  標高約25メートルの地点にあるため、 標高約25メートルの地点にあるため、津波の被害は免れたようですが、 駅構内の路盤は新しくなっていました。 もしかすると、何らかの震災被害があったのかもしれません。 ちなみに、普代以北の三陸鉄道旧駅名標はこんな感じでした。 田野畑以南の旧駅名標と比べると、ちょっと地味な感じです。  この駅で昼食を食べることにしました。 軽い脱水症状にかかったような感じで、動き回る気力もありません。 昼食を買ったお店で、350mlのジュースを買ったのですが、 あっという間に飲み干してしまい、 駅の自動販売機でもう1本購入して、それも飲み干してしまいました。 水分補給は気をつけているつもりなのですが、 やはり、脱水症状にかかってしまうとこみると、 無意識に水分を節約してしまっているのでしょう。 駅の待合室には、「てをつなごう」のポスターが掲示されていました。 宮古駅で見たラッピングトレインのポスター版です。 ここまで国内外を問わず多くのキャラクターが集まっているのは壮観です。 世界中の人たちからここまで気に掛けてもらえるのは、 ありがたいことではないかと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

野田玉川駅を出て、野田村の中心部を目指します。 国道に戻りしばらく歩くと、道は丘を下り、海岸線に出ました。 道路は津波の被害を受け、復旧工事が今なお随所で続けられていました。 「名勝 十府ヶ浦」と書かれた看板を過ぎると、国道は三陸鉄道をオーバークロスします。 オーバークロスした先から海の方向を望むと、空白の平野の上を三陸鉄道のレールが延びています。 このあたりは、島越駅周辺と並んで、鉄道の震災被害が深刻だった場所で、 三陸鉄道のレールは、周囲の民家や松林とともに完全に流出してしまいました。 しかし、再建工事は急ピッチで進められ、 この区間(陸中野田−野田玉川(−田野畑)間)は、今年の4月に運行が再開されました。 新しく再建されたレールは、壊滅的被害を受けたこの地域にとって希望の光となっていることでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

このあたりは、昔から枕詞にも歌われた名勝「十府ヶ浦」で、 3kmあまりにわたって、独特な紫色の砂浜と松林が連なっていました。 松林といえば、陸前高田の松林が有名になりましたが、 十府ヶ浦の松林も、津波によってその大半が流出してしまいました。 かつては、車窓から海を覆い隠してしまうほどに連なっていた美しい松林も、 今はわずかに数本が残るのみとなってしまいました。 海岸線に目を向けると、破壊された防潮堤が今も無残な姿をさらしていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しばらく国道を進み、集落の中心部へと続く道に入りました。 この道の両側には民家が連なっていたそうですが、震災によりすべて流出してしまい、 今は家屋の土台だけがその名残を残しています。 土台だけとなった土地の上には、背の丈にも迫るような勢いで雑草が伸びていました。  町の中心部にほど近い場所に銀行が建っていました。 頑丈な建物は流出を免れましたが、 1階部分がすべて水没したようです。 目に見える部分だけでもその被害の大きさがよく分かります。 遠くからディーゼルカーの音が聞こえてきました。 右を見ると、陸中野田駅を出た列車が走っていました。 列車は私の背後をぐるっと周るように進み、 空白の平野を走り抜けていきました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

野田村の中心市街にも津波は押し寄せたようですが、 中心部の商店街では、一応の復旧が終わり、見たところ平穏を取り戻しつつあるようでした。 ここから一筋離れた、ほんの200〜300メートル先の場所では家屋がほとんど流出しており、 わずかな高さの違い、海からの距離の違いが明暗を分けているように感じられました。 国道に戻った先には道の駅がありました。 陸中野田駅は、この道の駅の一角にあります。 駅の券売所は道の駅の案内所も兼ねており、完全に道の駅と一体化しているような感じでした。 ここまでずっと歩いてきて疲れているのですが、 野田村の中心市街で郵便局を探して少し時間を食ってしまいました。 暗い中を長い距離歩きたくはないので、休憩もそこそこに先を目指すことにしました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ここから次の駅までは、国道をひたすら北西に向かって進みます。 野田市街を出ると道路は一直線になり、まもなく今回の全駅間歩き最後の市、久慈市に入ります。 山の上でも川の上でもない、平地の真ん中に行政境があると、正直あまり実感がわきません。 時折ロードサイド店舗が現れますが、このあたりはのどかな水田地帯が続きます。 しばらく歩いていると、道路の右側に面白い形に刈り込まれた木々が見えてきました。 その形は、よく見るとフクロウだったり、蛙だったり、ばいきんまんだったりするのですが…。 これは敷地の主の趣味なのか…。ちょっと気になりました。 陸中野田駅から40分近く歩き、陸中宇部の集落に入りました。 駅前近くにある幼稚園では、丁度帰宅の時刻を迎えていました。 日も随分西に傾いてきて、少しまぶしかったです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

陸中宇部駅は、集落よりも少し高台に建っていました。 片面ホームに待合室という組み合わせの小さな駅ですが、駅の入口には、駐車場と駐輪場も設けられていました。 この時間は、駅の利用者というよりは、幼稚園まで迎えに来たお母さん方が利用しているようでしたが。 駅の待合室で休憩していると、幼稚園に通う子供とそのお母さんが駅に来ました。 丁度、久慈方面の列車が来る時間だったのでそれに乗るのかと思ったのですが、 列車を見送ると、駐車場に止めていた車の方に帰って行きました。 久慈行きの列車は、下校する高校生で混雑していました。 これで残すところあと1駅間です。 気合いを入れないと立ち上がれないほど、体力的には厳しい状態ですが、 ここまで来たからには、最後の駅間も歩ききりたいと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今回最後の駅間歩きに入ります。 今回最後の駅間歩きに入ります。国道に戻り、三陸鉄道をアンダークロスするあたりから、 少し急な上り坂になりました。 今回の全駅間歩きで何回も出くわした峠越えもこれが最後です。 陽が完全に陰ったため、 最後の峠越えはそれほど厳しいものではありませんでした。 国道の距離表示は、久慈まであと7kmと示しています。 ゴールはもう間近です。 20分ほど歩くと、峠を越え、道はゆるやかな下り坂に変わりました。 国道の気温計は24度を示していました。 正直、宿泊を伴う全駅間歩きはこのくらいの気温で歩きたいところです。 重い荷物を背負って歩くと、体感温度は5度以上上がります。 今回の全駅間歩きは、最高気温が25度くらいという予想で計画を立てていたのですが、 今夏の異常高温のせいで、歩行区間の最高気温は連日28〜30度まで達しました。 ずっと歩き通しということを考えると、かなり厳しいコンディションでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

17時50分過ぎに日没時刻を迎えました。 それとほぼ時を同じくして国道を離れ、久慈市街へアプローチする道に入りました。 久慈市街と国道を結ぶ道路とあって、帰宅する人たちを乗せた車がひっきりなしに通過していきました。 はじめは「熊出没注意」のような看板が出ている山林がすぐそばまで迫っていましたが、 いつしか久慈郊外(?)の住宅地へと入ってきました。 住宅地に入る頃には、陽もどっぷり暮れていました。 車の交通量は心なしか増えてきたような気がします。 …にも関わらず、歩道はいっこうに現れません。 車は、自分のすぐ横を勢いよく走り抜けていきます。道幅狭いのに…。 久慈の中心市街はなかなか見えてきません。 住宅地が永遠に続いているような錯覚すら感じてきました。 最後にして、一番時間の進みが遅く感じられた区間だったかもしれません。 ようやく長内橋の手前で国道281号と合流しました。 長内橋の向こう側には、待ちに待った久慈の中心市街が控えていました。 久慈の中心市街に入ると、中学生くらいの子供達が太鼓や囃子の練習をしていました。 国道に合流する少し前からドンドンという音が絶えず聞こえていたのですが、その正体はこれでした。 彼らは、丁度一週間後に控えた、岩手県北最大の祭り「久慈秋祭り」の練習をしていたそうです。 学校が終わる5時くらいから練習に入って、毎日8時くらいまで続けているそうです。  周囲が完全に暗くなった18時33分、 三陸鉄道北リアス線の終点、久慈駅に着きました。 (写真はJRの久慈駅です!) 今回の全駅間歩きは、 5日間、合計約190kmの道のりでしたが、 無事踏破することができました。 駅の窓口に行ってみましたが、 窓口は18時30分で終了とのこと。 なんというギリギリアウト!! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

駅の跨線橋を渡り、久慈駅のホームに出てみます。 三陸鉄道のホームとJR八戸線のホームは分かれていますが、 跨線橋を使って行き来ができるようになっています。 三陸鉄道久慈駅の待合室まで戻り、置いてあった駅ノートに書き込みました。 まだ次の列車が出るまでは45分近くあるのですが、待合室には次の列車を待つ高校生の姿がありました。 駅ノートの書き込みが終わると、時刻は19時近くになろうとしていました。 今日は、余韻を楽しみながら久慈で泊まりたかったところですが、 明日の行程を考え、八戸線の最終列車で本八戸まで向かうことにしました。 本八戸に着くのは22時前になるので、夕食は久慈で済ませてしまいたいと思います。  駅周辺を少し歩いたところ、 駅周辺を少し歩いたところ、駅のすぐ近くで「まめぶの家」という食堂を見つけました。 「まめぶってなんじゃらほい」と思いつつも、 まめぶ汁定食を注文してみることにしました。 見た感じは、豚汁のような汁物に 里芋のようなものが入っているような感じでした。 しかし、その「里芋」を食べてみると、 もちもちした食感に、黒砂糖の甘さが加わり、 見た感じを良い意味で裏切るような味でした。 店の方に聞いてみると、 まめぶとは小麦団子にくるみと黒砂糖が入ったもの なんだそうです。 店の方は、「田舎のスイーツ」と表現していましたが、 まさにそんな言葉が似合う味でした。 最近では、岩手県のB級グルメとして様々なイベントにも出ているようなので、 久慈以外でも食べることができるかもしれません。  20時少し前に、JRの久慈駅に戻りました。 20時少し前に、JRの久慈駅に戻りました。20時過ぎの最終列車(!)にも関わらず、 たくさんの高校生が改札の開始を待っていました。 20時16分、八戸線の最終列車は久慈駅を後にしました。 身体のほてりは、だいぶんとれてきましたが、 それでも窓を開けた時の風は、とても気持ちよかったです。 いつかまた、そう遠くならない時期に、 今回歩いた所を見に行きたいと思っています。 そのときに、今以上に復旧・復興が進んでいることを 今から期待してやみません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 長文におつきあいいただきまして、ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ←4日目に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 戻る |