|

実は、この全駅間歩きをする少し前まで、久留里線の末端部(久留里−上総亀山間)は乗っていませんでした。

しかも「乗った」といっても1回乗ったっきり。

その気になれば、2時間かからずに木更津まで行けるところに住んでいるはずなのですが。

そんな私がふと「そうだ、久留里線に行こう」なんて思って、

偶然終点まで乗った帰りに「これは歩いてみたい」と思ったのが今回歩いたきっかけです。

ようやく明るくなった木更津駅を6時半に出発。

内房線の踏切まで寄り道してみると、

千葉県から引退した113系が留置されていました。

(当時はまだ現役で運行していました!)

この後113系は、翌年の正月の早朝、

銚子駅で見たきり引退してしまいました。

高校の合宿で内房線を利用したときもいつもこの列車。

千葉より南や東に行くときはいつもこの列車というイメージが

あったので(いや、厳密には今でもある)ので、

209系が房総を走っているのは、やっぱり違和感があります。

さて、今回は久留里線に沿って歩くので、内陸に向けて足を進めていきます。

木更津市街には、思わずツッコミを入れたくなるものが次から次に現れます。

左の写真は、とある駐車場にあったものなのですが…

車止めが犬。しかも、お休み中…。

車止めなんですが、タイヤぶつけてお休み中の犬を起こしたくはないですよね。

さらに足をすすめると、ある民家の前が変なことになっていました。

看板にも「変な花屋」「木更津の新迷所」と。

「御自由に見てね」の案内の通り、朝7時前なのに、門扉は開け放たれていました。

中も覗いてみたかったのですが、時間がないので今日はここまで。

雰囲気は確かに変だけど、具体的に何が変なのかは次行ったときにじっくり見てみよう…。

そんな木更津市街をしばらく歩くと、最初の駅、祇園駅に到着しました。

到着時間を記録しようと計画表を開くと驚愕の事実が発覚しました。

実は、こういう全駅間歩きをするときは、いつも計画表を作っています。

区間ごとの所要時間の目安が分かりますし、遅れたときも到着予定時刻を予測することができるためです。

しかし、その計画表では、木更津駅と祇園駅を35分にすべきところが5分で歩くことになっていたのです。

列車の速度で歩くことなんかできるわけがありません。いきなり30分の遅れを背負ってしまいました。

というわけで、ろくに休憩もせず次の駅を目指しました。

しばらくは線路にほぼ並行して進みます。上総清川駅も駅とホームだけ撮影して即出発。

道路に並行して民家が建ち並びますが、徐々に水田も増えていきます。

東清川まで来るとホームの反対側には水田が広がっていました。

|

線路に並行する柵の一部がなくなっており、

その隣に立て看板が立っています。

その先は線路に並行して、一人位歩けそうな

スペースが木更津方の踏切まで続いています。

どうせ「危険なので立ち入らないで」などと

いうようなことが書かれているのかと思いきや、

「列車が通過しますので注意してください」

「出来るだけ他の道路を通行して…」

と書かれていました。

事実、このスペースを歩いている人たちが

結構いたわけなんですが…。

じっくり見ている時間は無かったのですが、江ノ電(和田塚周辺等)のような経緯があるのかもしれません。

この類の注意書きで「通行して頂けるようお願いします」と異様に丁寧な文体となっているのも気になります。

|

国道の道幅は歩道をつけることもできないくらい狭く、そして曲がりくねっています。横断歩道信号の押しボタンも、民家の塀にめりこんでいるほどです。この道は昔からこのルートを走っていたと

推測することができます。しばらく歩くと、横田の駅舎が見えてきました。

30分の遅れはどうやら取り戻すことができたようです。

|

横田の駅では、列車が入ってくるところでした。

歩いた当時は、まだタブレット交換が行われており、列車が到着すると、駅員がタブレット交換の作業を行っていました。

駅の南は家々が連なっていますが、駅の北は一面の水田地帯です。

晴れた空の下、横田の駅 にはのんびりとした時間が流れていました。

ふと、目を下に向けると、赤とんぼも羽を休めていました。

東横田までの道は、久留里線の北側を歩いてみることにしました。

道の両側は気持ち良いくらいの水田地帯です。遮るものはほとんどありません。

集落が見えてきたと思ったら、東横田の駅に到着しました。

東横田駅の前で国道と一旦合流しますが、国道は集落を沿って走るためか北に大きく迂回しています。

そのため短絡ルートとなる県道で馬来田駅を目指します。

短絡ルートだけあって、馬来田駅手前1km位までは民家をほとんど見かけません。

久留里線も水田の中を走っています。

踏切を渡り、国道と再び合流すると馬来田(まくた)駅はすぐそばです。

馬来田という地名は難読地名の一つとして知られ、古くは万葉集にも姿を見せる由緒正しき地名です。

(地名としての馬来田は消滅しているが、今でも小学校等で名前が残っている)

漢字通りの読み「うまくた」が「まくた」と訛って現在に至っているようですが、

「うまくた」が何に由来するものなのかということについては諸説あるようです。

|

馬来田駅には、木造の駅舎が今でも残っています。外見は普通の地平駅ですが、ホームまでは10段ほどの階段を上ることになります。

幾寅駅(根室本線)が映画「鉄道員(ぽっぽや)」の舞台に選ばれた理由は、古い駅舎もさることながら、地上からホームまでの階段があることだったといいます。

馬来田駅の駅舎から、階段の先のホームを見上げたとき、その理由が何となく分かったような気がしました。

馬来田からは、線路に沿って南に進みます。

君津市最初の駅、下郡は水田の前にある小さな駅です。

下郡からは、本来の国道ではなく、線路を挟んで反対側にあるバイパスを歩きます。

バイパスは道幅も広く、歩道もついています。しかしながら、バイパス沿いの民家はほとんどありません。

直線道路に水田やらビニールハウスやらが続きます。

もちろん、車は多く通れど歩く人は見かけません。そんな道を南に向かって歩きます。

この下郡から小櫃までの間には、かつて上総山本という駅があったということを後で知りました(大汗)。

小櫃駅の手前でバイパスから離れ、本来の国道と合流します。

小櫃の駅前も駅前らしく、商店なども多く見られます。

駅の反対側にある公園にはSLが展示されているのですが、

今回歩いたときはすっかり忘れてしまい、素通りしてしまいました。

小櫃の先でバイパスと国道が合流するため、交通量は少し多くなります。

そのためか、狭いながらも道路に歩道がつきました。歩いている人にとってはありがたいです。

さて、そうこうしているうちに俵田駅の近くまでたどり着きました。

しかし、駅の入り口がどこなのかわかりません。

とりあえず、大きい道を選んで国道から離れてみると、駅のすぐ近くに位置する踏切に出てきました。

しかし、駅につながる道がありません(ホーム端に階段はあるのに、立ち入り禁止の如く柵で仕切られている…)。

正規の駅入口は、国道から小さな道を抜けた先にありました(先ほどとは反対側のホーム端に出てくる)。

気づくと昼の12時を過ぎていました。いよいよ久留里に向かいます。

家々が途切れると水田が広がりますが、ロードサイドショップも点在しています。

久留里線の踏切を渡ると高校の横を通過しますが、このあたりから道は林の中を入り、川を渡ります。

この時点ではあまり意識しませんでしたが、水田地帯が続いたこれまでとは違う景色がここから始まります。

|

林はすぐに切れ、

久留里市街に入ります。

道路に沿って商店が連なっています。

駅に入る前に、国道沿いのそば屋で 昼食をとりました。この時期、新そば の取り扱いが始まっていました。

久留里の町の中心部に、久留里駅が あります。この久留里駅の駅舎も古く からの木造駅舎です。

|

昔から交通の要衝として栄えた地区でもあり、国道に沿った商店街がある地区は、当時から商業地区として栄えていたそうです。

また、このあたりは水資源に富んでおり、随所に井戸が見られます。2008年には環境省の名水百選にも選定され たそうです。

飲用することもできるようで、遠隔地から水くみに来る人の姿も見かけます。

久留里市街を抜けると、丘陵地らしい景色がはじまります。道路は起伏に富むようになります。

左右に見える景色も、水田から丘陵地の崖や林へと変わっていきます。

久留里は、交通の要衝であったことから様々な物資の集散拠点にもなっていたようです。

この位置づけを考えると、久留里も谷口集落としての性格も持ち合わせていたのかも知れません。

城下町としてのイメージが強く、あまりそのような観点から語られることはないようですが…。

丘陵地をしばらく進むと、小さな集落が見えてきます。平山の集落です。

平山駅は、その集落の中にある小さな駅です。駅のホームからは丘陵地らしい水田風景が見られます。

平山を出ると、さらに山がちな景色となります。

蛇行する小櫃川に沿って、国道も曲がりくねっています。

集落と集落の間に民家はあまりありませんが、小中学校の通学路にもなっているため、歩道がついています。

山向こうに学校とおぼしき建物が見えてくると、上総松丘駅がある集落が見えてきます。

集落の中心を横切る道路の脇に、駅入り口を示す看板がひっそりと立てられてました。

上総松丘駅は、林に囲まれた集落の中にあります。集落の雰囲気と調和するログハウス調の駅舎です。

気がつけば、陽もだいぶん西に傾いてきました。

|

いよいよ最後の区間、

上総亀山駅への駅間歩きに入ります。

一旦集落の中心部を走る道路まで戻ります。このあたりは、数軒の商店が立ち並んでいますが、道路は生活道路程度の道幅です。

しかし、よく見てみると左上に標識がついています。「国道410号」を示す標識です。実は、写真の道路は単なる市道で、国道ではありません(一番右の写真は、後述しますが国道です!)。

しかし、後述するように、このあたりの国道410号はあまりにもイビツなルートをたどっているため、

しかし、後述するように、このあたりの国道410号はあまりにもイビツなルートをたどっているため、「普通に走るなら、このルートを通る方が近道だし、走りやすい」のです。

もっとも、国道に入っても道幅は全く変わりませんが。

集落の外れの四つ角で(本当の)国道410号に入ります。

しかし、国道に入ったからといって道幅は全く変わりませんし、国道らしからぬ道が続きます。

途中小集落を通過しますが、もはや雰囲気は国道ではなく、どこにでもある市道です。

小集落を抜けると、道幅はいよいよ狭くなります。

両側をガードレールで挟まれた、すれ違い不可の一車線道路です。

この区間で対向車に遭遇したら、どちらかがバックしなければなりません。

|

丘陵の尾根線を走っているからなんです。

両側の木々にごまかされてしまいますが。

少し歩くと進行方向左側が開けます。

左写真の撮影場所は「橋の上」ではありません。

あくまで丘陵尾根の道路(国道)からです。

久留里線はこの下をトンネルで通過します。

ちなみに、左写真右端の道路は国道410号です。

この道路も、この下をトンネルで通過します。

あれ?今いる道路も国道410号ですよね?

少し歩くと、ようやく待避可能スペースが現れ、目前には素堀りのトンネルが。

このあたりの道といい、素堀りのトンネルといい、国道にあるまじき光景が続きます。

しかし、ここで10台近くの車の一団と遭遇…。トンネルの中で遭遇しなくて、本当に良かった…。

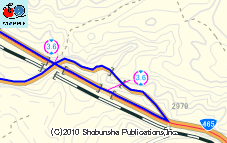

しばらく進むと、先ほど久留里線の右を走っていた片側1車線の道路と合流します。

国道410号は、この合流点を約330度曲がって片側1車線の道路に続いています

(要は、久留里方に続く。右図の青線が国道410号のルート)。

進行方向に沿ってそのまま歩くと、片側1車線道路は国道465号に変わっています。

どういうルートしてんだ、国道410号…。

|

国道465号を南東に進みます。

国道410号でゆっくりしすぎたために、 スピードを上げて歩きます。

日帰り歩きで装備も少ないので、

スピードを上げても

それほど苦痛ではありません。

相変わらず山がちな景色が続きます

国道は、久留里線を陸橋で越えていきますが、こちらは上総亀山駅に向かうため、国道を離れて市道に入ります。

市道に入ると集落の中に入ります。踏切の音も聞こえてきます。

さらに進むと、目の前に久留里線の車両が見えました。

あたりが薄暗くなり始めた頃、上総亀山駅に到着しました。

長いようで、あっという間の10時間でした。

お疲れ様でした。

戻る