工作日記(2021年-)

2025年12月20日 タキ45000 つづき

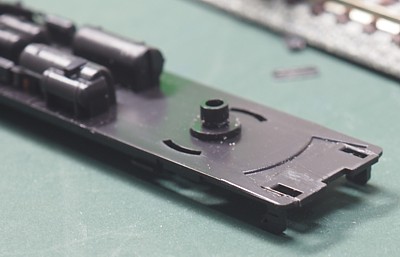

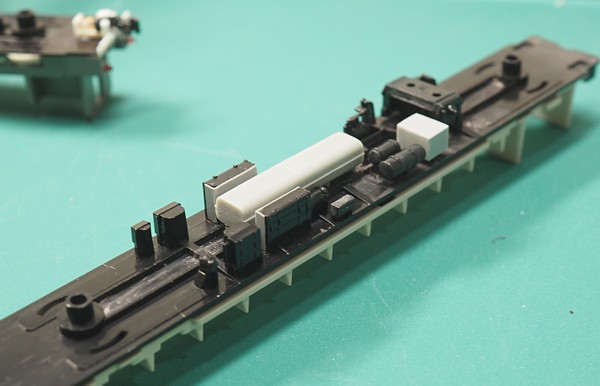

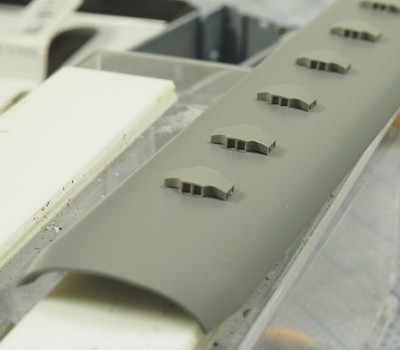

タキ45000はフレームを仕上げました。 メインは短縮になります。強度を確保するためイモ付ではなくフレームの内側でも接着面を 取る形で短縮しています。パテ埋めしている場所でわかるかと。 中央でタンクを受けている場所が線路が透けて見えてしまってたので 隙間をプラ板でふさぎました。実物は斜めに板材が立ち上がってるのですがそこまでは再現できません…

裏側はボディ短縮時に亡くなってしまうエアタンクを復元。 やってみるとかっこよくて、タキ35000でもこの工作はありかなと思ったり。 あと、これはほかの2軸貨車たちと同じく側ブレーキの動作ロッドを追加してます。

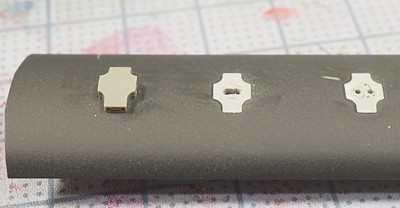

重油タンク車の特徴の、点検蓋です。

HOだとトミックスのタンク車のおまけパーツで間に合うところなのですが

(ていうか、そのものの形式も発売されてますが)、Nだとちょうどいいパーツもなく。

ボルトを省略したくなくて自作しました。

型紙を作って、φ0.2で孔を開けて真鍮線を通し、表面を削ってという工程です。

ボルトはなぜか28本。半径方向、間隔ともに均等にしたいのですがなかなか難しいです。 3Dプリンターとかこういうの得意かもしれません。

タンクへの取り付けも一工夫要りそう(貼り付けると浮いてしまう)で、 どうつけたものか思案中です。

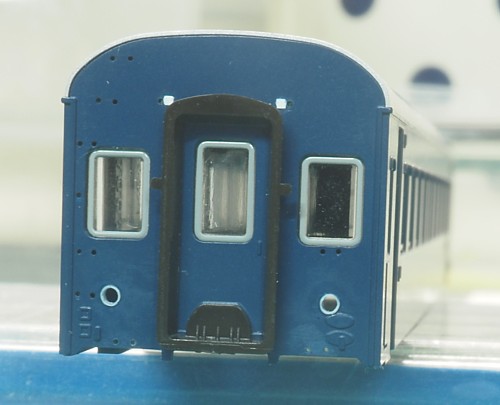

2025年12月7日 タキ45000

続く貨車シリーズ。オハニ36とオハフ33の端梁をそろそろやらなきゃなのですが脇道が続きます。

仕掛品といえば仕掛品のタキ45000に手を出しました。

タキ35000と共通設計の重油用で、比重が重いため車体が短くなってます。

検索でタキ45000ばかり見てたので、こちらのほうが普通に見えてきました…。

Nのタンク車はもっぱらガソリン運搬用ばかりが製品化され、 重油用のほうは冷遇されてます。 HOではアダチのキットやらトラムウェイの完成品やらがあって羨ましいです。

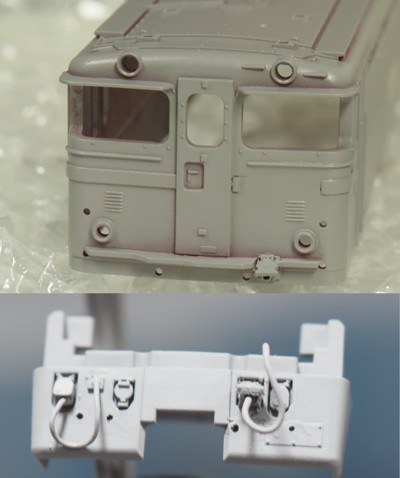

つまりタキ35000の車体を短縮すればできるので、レザーソーでがりがり車体を切断して長さを縮めます。 接合面はどうしても隙間ができてしまうためパテで埋めて整形。 サーフェーサーを塗ってキズを確かめているところです。

車体の短縮ついでに上下のタンクは接着してしまい、パーツの分割線やらパーティングラインやらも消しました。

ひたすらつるつるなタンクが目立つ本来のイメージに近づいた気がします。

台枠の短縮も思ったよりうまくいき、まだ隙間埋めしてないのですが意外と目立ってません。

今回は2両ロットでこちらは作りかけ。 片側4.4mmづつ、全体で8.8mm縮めます。 タンクの下半分はまだ加工してないので短縮の様子がわかるかと。

もとのタンクには溶接痕の表現があります。 車体のやや内側で切断すれば残せるのですがぴったり接合面を合わせる技術はなく、 無難にタンクの折れ曲がりの場所で接合しました。 消えてしまった溶接痕はサーフェーサーで盛り上げて再生してみようかと思ってますがどうなることやら。 まぁ、なくてもかっこいいので失敗したら削ってなしでいきます。

これから点検蓋とスチーム管の工作です。

2025年9月14日 ツム1000

レム5000について調べてたら市場の引き込み線にはまりまして、

そこから食料品輸送用の貨車たちを整備する脇道に入ってます。

市場にある貨物駅って汐留→築地くらいしか知らなかったのですが、

調べると大阪中央卸売市場やら、百済市場駅やら、全国各地の市場に貨物駅がついてるっていうか、

貨物駅で輸送できるところに市場作ってるんですね。

築地も、貨物列車で食料品を運び込めるように汐留の近くに作ってるんだそうで。

鉄道が輸送の中心だった時代、言われれば当たり前なんですが。

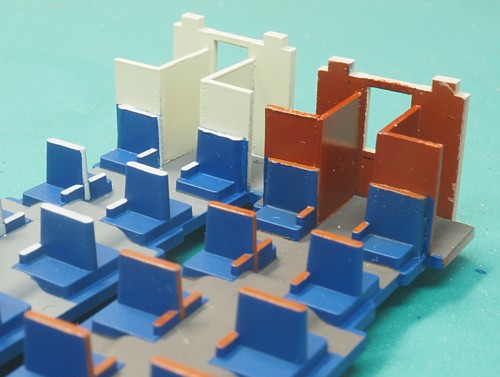

食料品輸送といえばということでツム。 KATOからC56とともに発売され、キャベツ輸送を再現してくださいということで 扉が開くギミックがついてるやつです。 塗装するために分解して気づいたのですが貨車にしては超気合が入った製品で、 扉を開閉式にするために屋根と床板がそれぞれ別パーツになってて貨車なのに 車体が屋根-車体-床面-床下と別れてます。 床板は車内の空間を取るためおもりの分だけ下げ底になっていてそこに通風用のスリットが表現されてます。 他の車両との共用をまったく考慮してない構造です。

ツムは2両。右側はついでにやってるトミックスの貨車たちで、 食料品つながりということで今回はカ3000をやってます。

上の写真だとブレーキシューに入れたさび色が目立ちすぎててちょっと慌てたのですが、 レールに置くとこんな感じで落ち着きます。 側ブレーキに白を入れないといけません。

レム5000のほうは5両中の4両まで帯を入れました。 うまく塗れずに全部ボツになるんじゃないかと心配してたのですが、 回を重ねるたびにクオリティが上がり、まともに見られる感じになってきました。 白の塗料にフラットベースを少し入れて半光沢にした…のですが入れすぎたようで 艶消しっぽくなっており、スミ入れが効きすぎてしまうのですよね…。

調整が難しいです。ウェザリングやめようかとも思うのですが、 それはそれでスミ入れしたほうがかっこいいんですよね…。

2025年9月7日 レム5000

いきなりですがレム5000です。

KATOの製品を以前買ってたのですが、

白の色調がトミックスとあまりに違ってたので塗装剥離して再塗装チャレンジ、

失敗して5年くらい?放置してたのを改めて塗装し始めました。

KATOさん、退色した感じというか、運用してて使い古された感じを表現してくれてるのですが

冷蔵車ってそういう汚れ方しないと思うのですよね。

冷蔵車の白はトミックスの色のほうが好きなのです…。

前回は青帯の幅を気にして青→白の順で塗ったのですが白は塗膜が厚くなるのでマスキングのエッジが汚くなり失敗。 諦めて白→青の順で塗装することにしました。

製品は青が綺麗な印刷で表現されておりその美しさには全く及ばないのですが、

及第点くらいの出来にはなりました。

全部で6両を加工中、先行試作の2両のうち1両は没、1両が仕上がりつつあります。

反対側のインレタも入れて、手すりを付けたらほぼ完成です。

右側につながるのは量産の4両のうち青帯をいれた2両。

DD13に牽かれて貨物駅まで貨物線を移動するところをイメージしてみました。 はやたまと一緒に再生産される後期型も欲しくなってきた…。

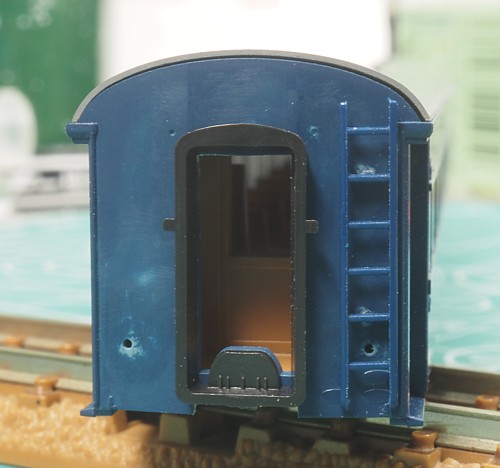

2025年8月17日 オハフ33のテールライト

亀の歩みで進むオハフ33、テールライトの工作に入りました。

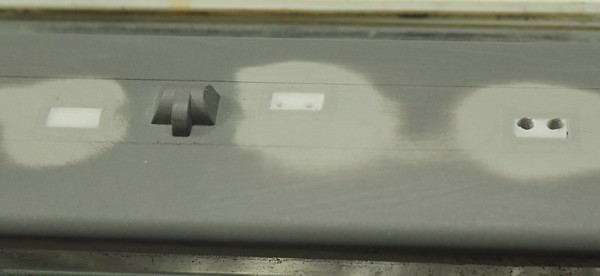

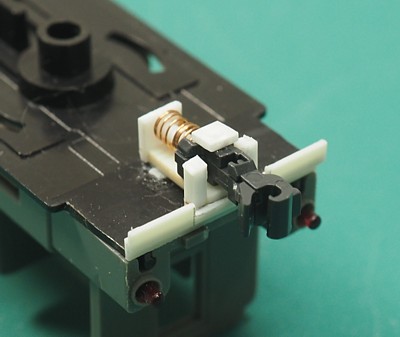

KATOの製品、後部反射板の表現がなんとなくされてしまってるのですがそもそも後部反射板は 要らないですし、更にそのせいなのか位置もやや上、内側にずれてしまってます。 車掌室側は穴埋め、トイレ側は削り取ったうえでプラ棒から作り直しています。 φ1.2とφ1.0とを組み合わせて外バメになっている段付きの表現をしてみました。

内側のφ1.0とレンズ周りの寸法はナハフ11と共通です。

ドリルレースで量産したテールライトレンズの寸法があまりにぎりぎりで心配だったので

塗装したら塗膜の厚みで入らないのを心配して先にテールライトレンズだけ塗装して

入るか確認しているところです。(入りました…)

車体の塗装はこれからですが、車体側は吹き込み分だけですので大丈夫でしょう。

実は遮光がやや心配ですが、外から青、茶色はちゃんと厚めに塗っておくことにするのと、裏側を黒く塗っておきます。

まぁテールライトが点灯しちゃうと遠目にはわからないかなと。

テールライトの位置は製品に対して外側、下側に0.5mm程度(?)移動しています。 ハシゴの下段に隠れてしまうため、ハシゴも外側、下側にこれも0.5mm程度(?)移動しました。

この車両は屋根をキャンパス張りにする予定で、妻面にはこれからキャンパス止めを追加予定です。 幌吊りを作ったら車体側の工作は終わりで、 端梁まわりのエアーホース、蒸気暖房管、解放テコと電暖ジャンパ(4両中3両が電暖装備車になってます)の工作が残ってます。

2025年8月10日 ナハフ10ほか

ナハフ11の2ロット目を進めました。 車体の反りをお湯で修正するときにうっかり塗装を傷めてしまったので、 今回はナハ11, ナハフ11ともに全塗装になり、どうせなのでナハ10, ナハフ10として仕上げることにしました。 ・・・インレタ変えるだけですが。

前作でちょっとしっくりきてなかったテールライトの位置・大きさの修正にトライしてみました。 銘板との位置関係を合わせてやや内側に移動。 φ0.75の光学繊維を使用していたテールライトは今回はφ1.0を削って細くしたφ0.9にすることにして、 テールライトの枠をぎりぎりまで細く削り込んでます。 φ1.0のプラ棒にφ0.9のドリルが通せましたので、厚みは0.05mm以下になってる計算…。 強度的に最後までいけるか不安ですが、進みます。

とはいえ、妻面の窓との位置関係を考えると実は元のもののほうがあってたようにも見え…。 妻面の窓が大きいうえに、位置としてやや外側に付いてるようです。 か、銘板がやや内側についてるんだか…。 模型もこのあたりは「似顔絵」の領域で、正確なスケールダウンをしても似ては見えないんですよね。 ナハフ11だと、もともとHゴムの厚みと窓の隙間でどうやっても同じにしようがありません。 でそこにテールライトをいい感じにつけて似せようとしてるわけで…、難しいです。

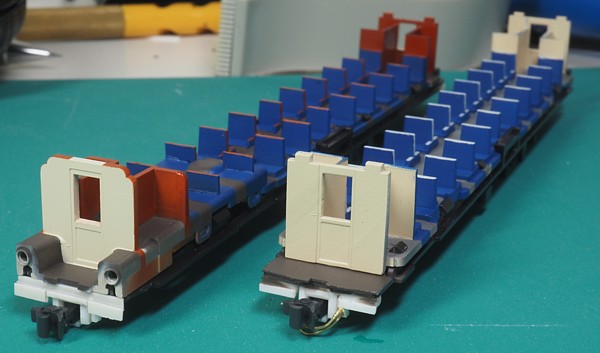

オハフ33・オハニ36のほうは椅子まで塗りました。 椅子の枠は上面・側面だけではなく「枠」になってるのが正解なのですが 均一な幅に筆塗りで塗り分ける自信がまったくないので上面・側面だけにしています。

ニス塗りはウッドブラウンベースをやや薄めに調色した上にクリア―オレンジです。 外からは全く見えないのですが、一度やるとやめられない質感…。 壁に鉄道路線図とかディスカバージャパンとか貼りたくなりますが、そういうのは後でやることにします。

2025年7月27日 旧客 室内

亀の歩みで進むオハフ33、室内を吹き付け塗装しました。 室内もまだ完成ではなく、これから椅子のフレームと手すりにちまちま筆塗りしてゆきます。

ところで最近、艦船模型の組み立てや開封のyoutubeをよく見るのですが、

すごいですねあれ。

窓からはほとんど見えないタイタニック号の大階段とか、室内装飾のエッチングパーツとか、

1/200なのに板が抜けてるベンチとか。

もし鉄道模型にあったら、「KATO オハ35 3Dプリントパーツセット」とかいって

脚と手すりがちゃんと浮いているパーツセットが出てきたり、

「KATO 旧型客車木製床板セット」として旧客の木の床板ができたりしそうだと妄想したり。

まぁ市場規模が違うんでないでしょうが…。

いちばん奥はオハニ36。手前4枚がオハフ33です。 今回はうち3両にスハフ32の床板を利用しておりライトユニットの上に背ずりを復旧する手間が なくなるとともにライトのON/OFFも可能となります。

塗装自体はすでに作ってるオハフ33-1500, オハフ33戦前型に準じてるのですが、相変わらず手間はかかりました…。

出来上がった瞬間はオハ35も全部やろうかと思ったりするのですが、1日経つと掛かる時間にテンション下がります。

2025年6月23日 クハネ583

いきなり出てきた、久しぶりのクハネ583です。

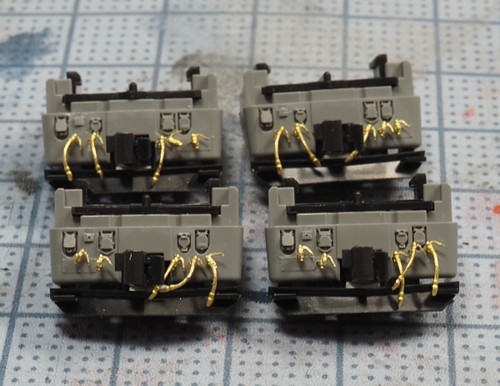

KATOの583系の屋根をベンチレーターを全部別パーツ化したお気に入りの車両なのですが、 (こちら)以前から気になってることがありまして 前面のジャンパ連結器が車体に沿って後退しながら取り付けられてるのです。 実車は枕木方向に面一についていて、したがって両端部分は車体よりも出っ張っています。 私は鉄道博物館で実物を見ているときに「こんなんだったけかな」と思い調べたら違いに気づきまして、 それで気づくくらいの違いなので結構気になってる方が多いのではと思います。

というわけでこの部分を修正してみました。

床板にモールドされているジャンパ連結器を切り取り、それを改めてt0.3プラ板で作った

ベースに貼り付けただけです。だけなのですが、このちまちましたパーツを一度切り取って1個づつ寸法を詰め、

瞬間接着剤でプラ板に高さと角度をそろえて並べるのはそれなりに緊張します…。

てか私のやつも結構不ぞろいですがまぁ。

ついでにちょっと黄ばんでたスカートをねずみ色1号で再塗装したり、 車体側も窓の側面に青15号が回ってない乗務員室・寝台小窓に青を入れたりとちまちまいじってます。

工作はこれで終わらず、省略されてしまっているステップもつけようかと、 パーツを発注中。

2025年6月21日 DD51初期型 A寒地

DD51初期型が暖地形仕様で発売されました。 DD51初期型はそのまま山陰で使おうとするとタブレットキャッチャーやら タブレットプロテクターやらが足りなく特にプロテクターは銀河モデルが廃業しちゃってるので いい部品がないわけです。

でその後に出てきた500番台半重連の若番。 前面の点検扉は2枚開き、キャブのHゴム窓は横長で車体ってDD51初期型とほぼ共通なんですね。 そこで、旋回窓付きの窓ガラスを初期型に取り付けて初期型A寒地にしてみました。 羽越線、奥羽線の電化は東新潟で磐越西線に入っていたタイプかと思います。 東北らしくタブレットキャッチャーはなし、プロテクターも最後までついておらずおあつらえ向き。

製品では左側に表現されているSGホース掛けが向かって右側についてますので これを付け替えています。 別途購入したエンドビームからホース掛けをそぎ取って瞬間接着剤で接着。 ポリアセタールなので接着はひやひやしますが、#1000で表面を荒らしたところには食いついているようです。 元空気ダメ引き通し管はないのでエアーホースのモールドは削除してさっぱりします。

もとの暖地形の窓ガラスは500番台初期型につけて山陰の配置機にする予定。 そちらははSG掛けを手すりからエンドビームに移設、 重連用ジャンパ(もっとも付いてなかった機体が多いようには見えますが)、エアーホースの別パーツ化と やることいろいろでまだ加工中です。

2025年6月9日 オハフ33 戦後型

地味に進行中のオハフ33戦後型です。

気が付いたら加工箇所がすっかり多くなってるのですが、 室内の下準備はひととおり終わって塗装待ちとなり、床板に取り掛かりました。 端梁とカプラーを取り付けたところ。 オハフ33-1500のときは端梁をカプラーのところでバッサリ切ったのですが今回は 左右つながった状態にしています。実物は復心器とカプラーがつくところですので いずれにせよ微妙ではあります。

4両あるのでうち1両をジャンパ連結器に改造されたタイプにする予定です。 実物は写真を見る限りステップが模型より深く、 端梁がステップと同じ高さ(低さ)となっていて下端がそろってるのですが模型でステップに合わせてしまうと 端梁の高さが低くなりすぎるのでステップには合わせずに端梁の高さを確保しています。 ツナギ箱の時にはやや内側につくためこれでよいのですがジャンパ栓は端っこのステップの下みたいな場所につくため この高さの矛盾が目立ってしまい、どうしようかと思案中…。

テールライトの加工も残ってますので、塗装はまだ先です。

2025年2月16日 チョコレート色の客車

メインのオハフ33と一緒に進行しているオハニ36です。 編成に1両、客車区でも予備車含めて2両あれば十分なこの形式までうちに3両も在籍しておりまとめて工作中。

客室側妻面も裾を下げたので、再塗装しました。 どうせなので一体成型で表現されているテールライトに孔を開けてレンズを入れています。 φ1.1で開孔しそこにφ1.0の光学繊維をクリアレッドに塗装したレンズを入れました。 塗装前だと隙間があって心もとないですが、塗装するといい感じにフィットします。

この2両、ロットが違うのでベースのブドウ色2号の発色が違っていて旧いロットは退色した感じの色です。 気にせずに自前のブドウ色2号を塗ったのですが下地の影響を受けたのかなぜかいい感じになりました…。

こちらは荷物室側です。

同じく裾を下げています。 KATOの旧型客車、2005年-2010年頃のスハ43系のリニューアルの頃の金型は切妻車体で 実物通り裾が直線だったのですが、その後オハ61系の頃になると裾が欠き取られてられてしまいました。 おそらくカプラーの逃げなのでしょう。

たった0.5mm程度の差なのですがこれだけで結構雰囲気が変わるもので、なぜか妻面が狭く見えます。 あと、カプラーをボディマウント化した場合にはこの欠き取りはかなり邪魔で変な感じになります。 スロフ62が欠き取られた仕様になってるのがかなり残念…。

こちらは塗装後に平滑化がやや不十分だったのが見つかりやすったところ。 幌吊りの台座を付けたら本塗装に入ります。 屋根のベンチレーターの別パーツ化もやらないと。

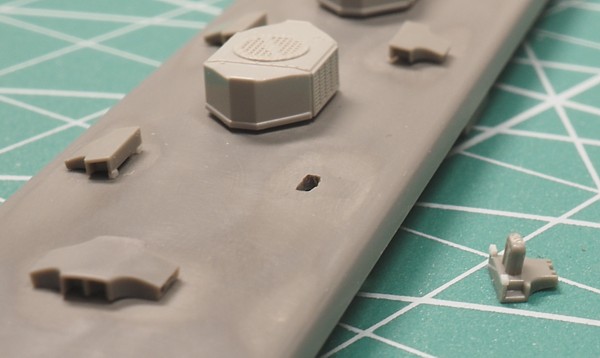

初めて出した気がするのですが、屋根のベンチレーターを削るときに使っている治具です。

t1.0のプラバンを3枚重ねた単純なものなのですが、 ツメを折らずに削るのに大変役に立ってます。

2025年1月13日 さんべ マニ・スユニ

「さんべ」今度はマニとスユニのベンチレーターの別パーツ化です。

KATOも意地を張ってマニ50、スユニ50のベンチレーターの一体成型を通さんでも…と思うのですが、 ホビーセンターからグレードアップパーツが発売される気配もないのでそそくさと別パーツ化します。 同時進行のオハフ33、オハニ36のほうは室内やらカプラーボディマウント化やら加工が重いのでちょっと箸休めに…。

当初トミックスのPB-103を使用していたのですが、

583系の加工をして以来、表現が繊細なKATOの箱型ベンチレーターのほうが好みで、そちらを使います。

マニ50のほうは郵便・荷物列車の時にすでにKATOのパーツで別パーツ化している実績があるのですがそういえば

ホームページに上げ忘れてた…。

加工手順です。

- (写真上左) t1.0プラバンで箱型ベンチレーターの穴埋めをした後にベンチレーターを削り取り平滑化。 先に穴埋めしてしまったほうがやりやすいです。 一体成型のベンチレーターは裏側の穴が深いので、t0.5をスペーサーとして入れた後でt1.0を入れています。 瞬間接着剤で固定して隙間埋めを兼ねます。 ガーランド型ベンチレーターの時はABSの車体用素材で埋めていましたが、 箱型の時はプラバンでつくった固定部をつかうのでその接着を考慮して穴埋めもプラバンでやってます。

- ベンチレーターの位置だし用の線をけがきます。 6mm間隔(より若干狭め)で線を引きます。 屋根の中心出しは方眼が書かれたマスキングテープが便利。KATOの50系の屋根の場合、 ちょうど20mmで端から端までになるのでその中間を基準に位置だし。

-

(写真上中・右)

センターを出してからt1.0で取付孔の逃げを穴あけ。

逃げなので、精度は要りません。 とはいえさぼらずにt0.5で下穴→t1.0と開けています。

逃げ孔の間隔は、1.8mmです。 -

(写真下右)

ベンチレーターのベースを貼り付けます。

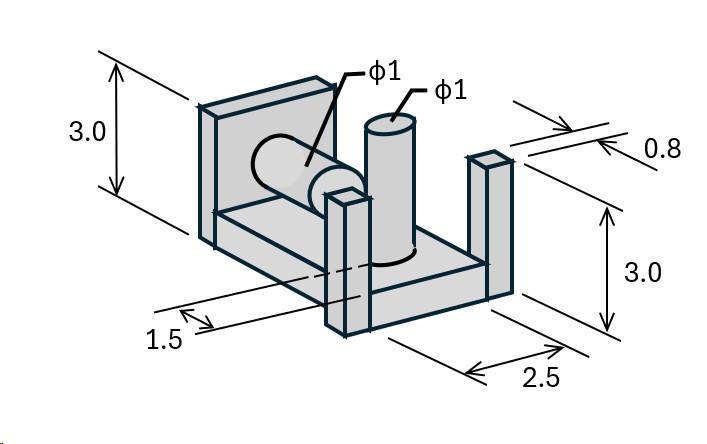

寸法はこちら。

当時量産したものがあったので今回は楽でした。そして使い切った…。

このあと位置調整するためすぐに固まらないよう、接着はプラ用接着剤(緑キャップ)でやります。 -

(写真下左)

接着剤が生乾きの時点でベンチレーターを取り付け、位置を合わせます。

さきほどけがいた線に脚を合わせるのですが、最終的には目視で直線性を確認するのが一番よかったり。

ベンチレーターの外側の脚にはt1.0プラペーパー片を貼り付けて高さ調整。ベンチレーターが水平になるようにします。

ちなみに写真のベンチレーター、プラペーパー片がやや大きかったようで脚からはみ出しており、 このあとちまちまデザインナイフで調整しました。

2025年1月3日 さんべ カプラー

DD51 後期暖地形と一緒に発売された「さんべ」、結局買ってきました。 12系との連結は12系側のカプラーをボディマウントのナックルカプラー/アーノルドカプラーに交換することを 推奨してるのですが、私は20系側を密自連型ボディマウントカプラーに交換することにしました。

実物も20系側が1000番台で12系連結専用になってますし、実物通りです。

12系側は併結用にスハフ12を1両確保。 両側とも密自連型ボディマウントカプラーをつけてるので、スハフ12はどちら向きでも楽しめます。

床板に孔を開けようかとおも思ったのですが、 余っていた12系の床板からカプラーのマウント部を拝借して20系の床板にはめ込んでいます。

ナハネ20には粉砕型汚物処理装置を付けました。

なぜかナハネフ22だけに最初からついており、2両のナハネ20に追加で取り付け。

これを取り付ける前は「ちくま」でも「さんべ」でも成り立つのですが、

取り付けてしまうと「さんべ」専用になります。

「ちくま」は宮原所属で循環式汚物処理装置を取り付けていたはず。

ボディマウントカプラー取り付け部は、床板に汚物処理装置、流し管をそれぞれ取り付けました。

2024年11月24日

昨年末からやってるオハ35、全部で22両いたのですが8両ロットx2が終わりいよいよ最終ロットです。 残り6両はオハフ33戦後型 x 4 とオハ35 x 2です。 オハニ36の2両と一緒に8両ロット。

このオハフ33戦後型が実は本命です。 KATOの戦後型は鋼板屋根をプロトタイプとしているのですが、キャンバス張りのタイプもありこちらに改造したかったのでした。 そうすると妻板の再塗装も必要になるので、それをやるなら気になっているテールライトまわりも…という展開。 4両のうち、少なくとも2両はキャンパス化する予定です。

1両を先行試作中。

やや高い位置、内側に後部反射板つきで表現されているテールライトを削り取り、

本来の位置につけなおします。まだ下穴だけですが…

すっかり味を占めた幌吊りは削り取りφ0.3で別体化予定。

屋根に登るハシゴはそのままの位置だと最下段がテールライトにかぶってしまうためやや外側・下側に移動しました。 0.5mmくらいなんですが、ちょっと動かしすぎたかもしれません。 ハシゴ実物は帯板を組み合わせてできているためもっと細く(薄く)、 最下段の位置が移動されていたり、テールライトの部分を膨らんで避けていたりと いろいろなタイプがあります。

16番ではその昔エコーモデルがかたっぱしから各タイプのハシゴを発売していた気がします。 当時は訳わかりませんでしたが、今はNゲージでこのパーツが欲しいと思ってる自分…。

2024年11月12日 ナハ11・ナハフ11 第2ロット

山陰線のオハ35/スハ43の味変くらいにしか思ってなかったナハ10/11ですが、 調べてるうちに軽量客車急行の編成にすっかりはまってしまい増備することにしました。 今なら先日の再生産の市場在庫がまだありますので、慌てて通販店から定価で購入…。

これまでギラギラの屋根が気になってしまいそのオハ35/スハ43の編成にすら入れてなかったナハ11ですが、 ベンチレーター別パーツ化と屋根の塗装をやると一気にいい感じになります。 それをやる予定なのですが最初の関門が車体の反りの修正。 KATOの1990年後半~2000年前半の車両、キハ52とか20系客車、この10系座席車も車体がバナナになってるんですよね…。 相手がプラスチックで、冷えた後の車体で直線を出すのは難しかったのでしょう。

修正ですが、KATOの車体の場合には沸騰したお湯を入れた鍋(パスタをゆでる鍋を使ってます…)に

車体の片方側面を5秒くらい(?)漬けて、熱いうちに手で矯正します。

まさにしゃぶしゃぶ。

漬ける時間が短すぎるとまったく矯正されませんし、長すぎるとあちこちがぐにゃぐにゃに歪んでしまいます。

ぐにゃぐにゃになったら廃棄するしかありません…。

ABSの軟化温度がちょうどこの100℃直前にあるみたいで湯加減も時間もほんと難しいです。

着色プラを使う以前のKATOの車体はうまくいかないことが多かったのですが、

この着色プラはこの方法で今回は 4/4 で成功しました。

ちなみにトミックスの車体のほうは材質が熱すると収縮するもののようで、 屋根の部分をお湯につけるだけで屋根が収縮してまっすぐになるので失敗の確率はやや低いです。

あとこの方法、KATOにしろトミックスにしろエビ反りになってる車体には使えません。 いまのところエビ反りの矯正手段は見つけられてないです…。

矯正後のナハフ11。 悩んだ人にしかわかりませんが、この雨どいが直線になる感じが欲しいのです…。

これから手すり・幌吊りの別体化・車体裾の修正とテールライトの小粒化です。 塗膜が薄いので前の作品よりもすっきり仕上がるかも…と淡い期待をしてます。

2024年11月9日 からまつ

KATOの夜行鈍行シリーズは「山陰」に引き続き「からまつ」が来ました。

さすがにこの流れで「はやたま」「ながさき」になることはない気もしますが(車種構成がほぼ山陰と同じ)、

展開が楽しみではあります。165系11両で375M、167系で9375Mとかやってくれるとうれしいですが

167系はJRマークない方がいいから夜行鈍行よりは快速「伊豆」とかのほうが希望です。

JRマーク付きで出てきたらどうやって消すかを考えなきゃいけません…

DD51・マニ36は楽しみです。DD51はいよいよ半重連タイプが製品化。

先日買った初期型と車体を組み替えて楽しむのをもくろんでます。

山陰タイプにしたかったのですがタブレットキャッチャーと防護柵がついてなかったのが悩みだったのですが

これが使えそうでして、運転室を組み変えて山陰タイプにならんかなと。

さらに窓ガラスだけを組み替えて(SG室の窓を朱色4号で塗装して)新津タイプも。

オハ35タイプのマニ36のほうは窓ガラスを1,000mm幅に広げたり追加したりと楽しめそうでこれも楽しみ。

そういえばオロ40タイプとは窓の位置関係同じなんだっけ化、違うんだっけか…。

そしてなんと「オハフ33は屋根上のベンチレーターを別パーツで表現」の文字が…。 今年の初めからちまちまと改造していたのが、いきなり追いつかれそうです。 オハフ46 2200とかいろいろKATOの追撃を避けるのが大変です。 端梁とか車掌室と反対側のテールライト点灯化とかちまちま逃げてるのでなんとか。 ホビセンパーツは購入して、ついでにオハ35は両数を増やしたいななんて思いつつ。

2024年11月6日 オハフ33の屋根の補修

ベンチレーターを別パーツ化しているオハ35/オハフ33。 みじん切りにしたKATOの車体を流し込み系接着剤でどろどろにして穴埋めしています。

どうやら固化まで時間がかかるようで(そりゃそうだ)、接着剤を流してから1か月くらい待ったほうが良いみたい。 今年の初めにやった初期のロットでは一週間とかで穴あけしてしまっていたため そのあとも固化が進んで肉やせしてしまい、最初はいい感じにはまっていたベンチレーターがスカスカに…。

というわけで改めて孔の内側にプラの小片(おそらくt0.02くらい)を 接着してはめあいを再調整しています。 ナハ10ではいい感じになりましたが、最初にやってたオハ35のほうはほぼ全数修正してる気も…。 意地でベンチレーターの接着はやってません。。。

2024年8月15日 ナハフ11

オハフ33は相変わらず端梁の工作中です。 エアーホース・蒸気暖房ホースと開放テコの台座まで取り付けて、 後は戦前型(番号が2000番台になってる)の電暖ジャンパの取り付け。 まぁここまで来たら放置はないかなぁ…。

蒸気暖房ホース、これまではφ0.4の真鍮線を使ってたのですが

今回はφ0.3の真鍮線と、φ0.3/φ0.5の精密パイプで保温ジャケットを表現してみました。

最下部の折れてるところには凝結水の排出弁があるようなのですが、それは表現できません。

1/80だと工房ひろのよさげな客車用のパーツがあったのですが、Nでも出ないかな…。

機関車用のパーツ(蒸気暖房ホース掛けに固定するためのフックも表現されてる) はあるんですが

客車だとちょっとごつごつしすぎてて違和感あります。

ベンチレーターの別パーツ化はオハフ33に限らずやっており、10系座席車・オハニ36に取り掛かりました。 屋根の穴埋めは、接着剤の固化を1月ほどまったほうが良い気がしており時間がかかるため 並行してやります。

この時代のKATOの客車は、テールライトの表現が旧スハ43系ゆずりの反射板(風) の表現。

でかいし、検査標識との干渉を避けるためか位置も上にずれてるように見えます。

ステップを含めて削って再生予定。

ついでに幌吊りも削りました。

これまで私はサーフェーサーを使わず地肌を削って塗装は一発勝負…だったのですがこのての

塗装面の上から削り取り→別体化のパターンだとどうしても削ったところが凹んでしまいます。

今回は#400で削った後に車体色の塗料で塗装し、塗装が換装したうえから平滑化してみました。

実質、サーフェーサーですね。

結果がどう出るか楽しみです。

2024年6月22日 オハフ33の室内

オハフ33は3Dプリンタ製のデッキの仕切り(水色)を付けているので、塗装が必要となります。 デッキの仕切りだけをクリーム色に塗ったのですが窓から見えるせずりが気になり、 床と座席を塗り分けました。

近代化改造されているオハフ33-1500は 床をニュートラルグレー(Ⅳ)→仕切りをセールカラー→座席を青20号の順で塗っています。 また、デッキの床はリノリウムではなく木なので、 ニス塗りの車両の床下と同じ自家調色したグレーで塗りました。 青20号は最近買ったトレカラのやつ。こんなところに使うの勿体ないですが、 まぁ青15号と違い青20号はほとんど使用予定がありませんので…。

ニス塗りのほうは工程が多く、

床をダークグレー(自家調色)→デッキをセールカラー→室内仕切りを茶色→座席を青20号の順です。

床は、木の床が踏まれて汚れた感じを出したくてニュートラルグレー(Ⅳ)に茶色と黒を適当に混ぜたものです。

室内仕切りの茶色は、ぶどう色2号・オレンジ・赤褐色を混ぜたもの。やや明るめにしています。

室内仕切りは、更に上からクリアオレンジを塗ってニス塗りな感じにしてみました。

室内仕切りは使う木材によっても色が異なると思いますので、

もっと黄色側に寄せるとまた雰囲気が変わりそうです。

吹き付けで椅子まで塗った後、椅子の枠を近代化改造のほうはニュートラルグレー(Ⅱ)、 ニス塗りのほうは室内仕切りの色で筆塗りします。

室内を取り外してこれだけ見ると超いい感じなのですが、

車体にはめ込んでしまうとびっくりするくらいわからないですね、これ。

わからないとはいえ、青一色・灰色一色・クリーム色一色との違いはわかってしまうからたちが悪いです。

室内灯入れようかな…

2024年5月12日 オハフ33

ちまちま続く工作。 オハフ33-1500にブレーキ管と蒸気暖房管をつけました。 ブレーキ管と蒸気暖房管が上下に並んで出てくるところにこわだりました。

蒸気暖房管は写真を見るとついてる車両とついていない車両があります。 1両に1本ついてればよいはずなので 1/2 になるはずですが、それより少ないようにも思います。 夏場は外してたとか、車内に置いてたとかあるんでしょうか。

ブレーキ管は銀河モデルさんのものが手に入らなくなってしまったので 今回はトレジャータウンのものを使用しています。 コックが小さく、スケール通りな感じですが(銀河モデルのものはでかかった)どっちが良いかは塗装してからかなぁ…。 コック部の表現のシャープさは銀河のもののほうがよかったようにも思います。

ナックルカプラーは下に抜ける構造。 取り外し可能にしてあるため、蒸気暖房管を接着してしまうと抜けなくなってしまいます。 今回はエアーホースと蒸気暖房管をセットで取り外す可能な台座に取り付ける構造にしました。 台座はφ0.3 x 2 のダボで床板に取り付けています。

2024年5月8日 オハフ33

オハ35系のベンチレーターの別パーツ化、全23両のうちの16両が終わりました。 オハ35は塗装をして組み立てれば終わり、なのですがオハフ33は端梁つけており まだ加工が続きます。 もはやモチベーション持続用なのですが、車体に取り付けてみました。

こちらはノーマルオハフ33。 2両あったので、片方は欲張って非車掌室側もテールライト点灯に改造しようとしています。 今回は床下のパイピングにチャレンジ。 ブレーキシリンダーの配管も追加してみました。 目立つところだけですが、塗装した後のシルエットが楽しみです。

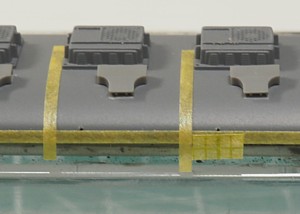

2024年5月4日 客車の床下

ちまちま進めてる工作シリーズです。

「きそ」に含まれているオハネフ12, スハネ16から。 スロ62と同じく、オユ11用の半ガーランドベンチレーターでベンチレーターを別パーツ化しています。 あわせて10系寝台車では意外と目立つクーラーの水抜き用の孔をあけてみました。 のっぺりした屋根に孔開けするので、特に高さ方向の位置合わせが難しいんですよねー。 なんかガタガタになってる気もしなくもないですが、塗装してみないとわかりません…。

スロ62は一度できているのですが床下の水タンクが気になりいじり始めてしまいました。

10系客車用の大型のもの(950L?)がついていたようなので旧キングスホビー(アルモデル)のものに交換。

ディーゼル発電機はGMの3ピースのものです。

燃料タンクはGMのものも形態がイマイチ(抜きテーパーがひどい)なのでそれをベースにプラ板を貼り

直方体に整形しました。

水揚弁箱と、水揚空気ダメも追加しました。消火器箱はこれから。

GMのパーツ、とてもよくできてるのですがバリというか金型のずれが激しいのでいちいち修正が必要です。

板状になってるブレーキ引棒は横から見ると重いので、後で真鍮線で付けなおす予定です。

残りで気になるのは車軸発電機とトイレ流し管ですかね。

車軸発電機はスハ43から調達にするか、台車装荷式にするか悩み中です。

車体型は妻面に配電盤箱があるためKS2A(台車装荷式)が正解のはずで、ちゃんとそっちにする可能性が大。

トイレ流し管は台車脇につくためこちらもよいパーツがなく。トレジャータウンのもののを

買ってはみたものの驚きの車体装荷な設計で台車につけるにはロストワックスのパーツに穴をあける必要がありそうで。

オハフ33は端梁を作りたかったのですが、TR23/TR47はホイールベースが長いので オユ10の時のようにKATOのボディマウントナックルを付けようとすると台車が当たってしまいます。 レムフ10000で作ったかもめナックルの自作カプラーポケットを付けました。

カプラーポケットの寸法です。 現物合わせで毎回作っちゃうのですが忘れるので、もはや備忘録用です。

2024年2月17日 スロ62, スロフ62

オハ35も進んでますが、もともとはこちらから始めていたスロ62, スロフ62を進めています。

オユ11の半ガーランドベンチレータがいい感じだったので、

それを使い手持ちのスロ62, スロフ62のベンチレーターを別パーツ化しています。

手元のスロ62, スロフ62はなんと計7両もあるのですが、まずはスロ62を仕上げました。

屋根にべたっとつけず、ちょっと浮かして取り付けているので下から見ると ベンチレーターの下から向こう側が透けます。

ついでに、妻板をいじりました。

KATOのスロ62、なんか妻板が適当なんですよね…。

製品の後位側は箱が3個ついてるのですが、一番上の車軸発電機の配電盤はありとして、

下の2つは実物にはありませんので削ってしまいます。

一体何を表現したんだかよくわからんのですが、スロフ62の手ブレーキの箱とかだったんですかね…。

前位側のほうは実物にはないステップがあったり(おそらく反対側からのコピー)、一方でトイレ点検蓋がなかったり。

ひととおり加工後、妻板のみ部分塗装してます。

車輪もスポーク車輪に変えてます。

TR52のスポーク車輪、かっこいいです。

加工中の屋根。

KATOのベンチレーターは長孔で、丸穴2個のトミックスと比べると初見は抵抗はあります。

が、実際に長孔を作ってみるとじつはさほど難しくありませんでした。

トミックス製でも結局センタリングに孔を小さめに開けてからやすりで拡げてましたので、あまり変わりません。

ガーランドベンチレーターはトミックスPB6018、半ガーランドベンチレーターはKATOのオユ11用(Z05-3388)です。 半ガーランドベンチレーターはこれまで背が低いものがなく、 オユ10の時にはPB6018を半分に切ったりして使ってましたがようやくよいパーツが手に入るようになりました。

ベンチレーターは、0.3tプラ版を切り出したプラ片で脚をつけます。

スロフ62も加工中です。 「津軽」ASSYが2両在籍しています。 こちらも妻板の裾を下げるかどうか検討中…屋根だけでも十分かっこよくなるんですけどねー。

2024年1月6日 オハ35 リニューアル2

リニューアル第2陣です。

奥からオハ35戦後型(キノコ)、オハ35戦後型(絞り折妻)、オハフ33-1500。

戦後型は妻板側に見える屋根の断面を青15号で塗ってみました。

KATOから「山陰」が発表されてますね。 初見の感想は、山陰ってこんなにスハ43系列で揃った編成なんだったけか…でした。 青く塗られたオハ35が入ってると思ってたのですが、末期はスハ43の比率が高かったんでしょうか。

オハフ45-100にはびっくり。 オハフ46が出てきて、まさかオハフ45-100は出てこないだろうと思って オハ46を多めに買ってたのですが製品が先に出てきてしまいそうです。 うれしいやら悲しいやら。

さて、まだまだあるオハ35の工作を進めますか。。。

こちらが本命のオハフ33-1500のリニューアルです。

仕切り扉で悩んでたのですが3Dプリンタで会社の同僚に製作してもらい、ようやくめどが経ちました。

連結器のボディマウント化が悩みです。

2024年1月4日 オハ35 リニューアル

オハ35系のリニューアルが進み、屋根の塗装と組付けまでやりました。

全部で20両くらいが在籍しており、まず対象になってるのは一軍?の8両です。

とりあえずお見せできるオハ36・スハ42・オハフ33を。

戦前型は、ついでに屋根ステップを別パーツ化して手すりまで取り付けています。

戦前型、かっこいいですねー。

もとはといえばオハフ33-1500のリニューアルのついでです。 がそちらはまだ加工がありここに出せるほどになってません。 数日中にお見せしたい感じで。

客用扉の手すりも付けたいと考えていますが、この両数なので沼にはまると出てこれなさそうでまた別に…。

2023年12月31日 オハ35系の屋根

ベンチレーターを削り取るのですが、その前に裏側の穴を埋めます。 みじん切りにしたKATOの車体(屋根と同じ材質だったら何でもよいと思います)を使います。

流し込み接着剤でどろどろにします。 材質が屋根と同じABSなのがポイントです。 後でベンチレーターの穴を開けるときに程よい柔らかさで加工しやすく、ベンチレーターがいい感じにはまります。 最初はここで瞬間接着剤を使ってたのですがこれだと硬く、ベンチレーターがの取り付けが難しくなりました。

一体成型のベンチレーターをカッターでツライチに削り取ります。 φ0.7で下穴を開けて(右)からカッターとやすりで拡げて長穴にします(中)。 ベンチレーターが程よい硬さではまるように調整。 穴を大きくあけすぎたときは、薄く切った板(さっきベンチレーターを切り取った時の屑が使えます) を流し込み接着剤で付けて調整できます。

あとは塗装ですが、まだ…

2023年01月27日 キハ183 つづき

キハ183はちまちま進めてます。 今週は排気管を貫通させました。

車体のスミ入れもほぼ終わり、次は床下の塗装…。

買ったときは2週間くらいで加工が終わるかなーと思ってたのですが結局2か月たっても加工してたり。

最近、車端部に何もないのが気になりだして第2消音器とかエアータンクとかを作ろうかと思い始めてます。

また完成が伸びるか。。。

2023年01月20日 キハ183

トミックスの東北新幹線開業40周年シリーズ、結局185系200番台とキハ183がやってきまして、 キハ183を加工中です。

トミックス製品あるあるで結局手間がかかるのですが屋根塗装、

車体色入れ&スミ入れしました。

乗務員扉周辺の印刷が回ってない部分に赤をさし、手すりをクリーム色で塗ったら一気にいい感じに。

これからタブレットキャッチャーの取り付けです。

お気に入りのやえもんデザインのロストワックス製。

バタフライスクリーンも取り付けたく、パーツだけは準備しました。

取付孔の位置合わせしてるところなんですが、これだけでテンション上がります。

2022年06月12日 50系海峡

トミックスから50系5000番台が発売されました。

KATOから期待してたのですが、半年しないうちに出てきそうな気もしますね。

私が初めて北海道に旅行にいったのは1988年夏なので、青函連絡船廃止後1年。

青函トンネル開業の熱気のまっただなかで、ゾーン539での見学もまだまだ盛況でした。

とはいえ初回乗車は往復ともにはまなすで海峡には乗れず。

その後も14系の間合い運用だったりしてなかなか巡り合えませんでした。

相変わらず Customize to run のトミックス。

連結器はかもめナックルに換装、車端部は14系ジャンパ栓パーツでボディマウント化してます。

ちょっと反り気味の車体はお湯をかけながら矯正(トミックスのプラは熱で縮むので沿ってる側をお湯につければよく、簡単です)、

上部が密着しない窓ガラスはプラ板で調整。

インレタは主にレボリューションファクトリーの50系用をペタペタ。

車番も座布団付きはいやなのでばら数字を組み合わせながら。

'5' と '0' がすごい勢いで消費されてゆくので最後まで足りるか…というところです。

架線注意はくろま屋さんのものです。

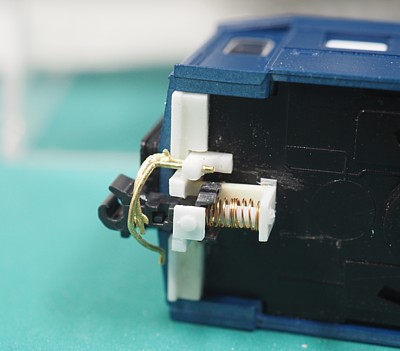

2021年07月13日 レサ10000系

ED75形は赤2号の調色に3回ほど失敗してペンディング…。

でその間に増えたレサ10000系をゆるゆるといじってます。

KATO製の再生産も買い逃していてないかなーと思ってたところにTOMIXの発売。

値段はずいぶんお高いですが、この床下の作りこみを見るとありかなーという気もします。

レサ10000とレムフ10000を並行でやってるのですが先にレムフができてきました。

ナンバーがまだですが完成に近づいてきた感じ。

車端部はダミーカプラー+ジャンパ栓装備なのですが、かもめナックルを改造した自作ボディマウントカプラーに交換して

車掌室側・冷蔵室側の両方で連結ができるようにしています。

屋根はガーランドベンチレーターを別パーツ化。車体はなぜか無塗装で成型色になってるデッキを、

車掌室もろとも青15号(トミックス色に合わせて調色) で再塗装しました。

白で目立つ手すりはφ0.2燐青銅線でつくりなおしています。

上り列車の最後尾です。

こちらは下り列車の最後尾。レサ10000系では

レムフは編成中に1両だけ組み込んであり、上りと下りで編成を組み替えていずれも1両のレムフが最後尾になるよう

使ってたみたいですね。

下り(返空)では冷蔵室側が編成端でした。

車掌室のスペースが惜しかったのでしょうか。

レサがまだ大量にあるので、ちまちま工作進めます…。

2021年02月28日 赤2号

進行中のED75,車体の塗装で苦戦中です。 まずサーっと調色した赤2号で塗装したんですが何か違う…。 EF71に色を合わせたつもりがはるかに濃い、というか茶色っぽくなってしまいました。 でその上から修正を試みるもどんどん離れてゆき…。

そもそも赤の下塗りにグレーってのがダメだったみたいです。

あと、赤は隠ぺい力が弱いため塗り重ねれば塗り重ねるほど色が濃く、暗くなってゆくようで。

で、下塗りごと色を剥離して改めて調色。

次は白を下塗りに塗りますということで。車体はもう使わないであろうキハ48無塗装ボディです。

(1) ガイアノーツのブライトレッド(003)に純色マゼンタ(034)を混ぜたもの。

(2) GMカラー 赤2号

(3) (1) と (2) を混ぜたもの。(1)多め。

(4) MrカラーGX ハーマンレッド。

(5) (1) に白を少々、更に純色シアンを少々入れて紫側に振ったもの

(6) (5) に更に純色シアンを入れて紫側に振ったもの

光源に蛍光灯とかLEDランプとか使ってる時点でまぁ…なんですが。

ターゲットとしているKATOの赤2号も製品とともに変わってきており、 EF71/ED78ではちょっと紫ぽかったものがED75, ED71と徐々に赤くなってきてる感じ。 そして50系に至ってはかなり鮮やかな赤になってます。

最初からGMカラーには期待してなかったのですが(w)、赤は難しいですね。

強い光当てなければ(5)(6) はEF71の色よりも濃く見えるのですが、

ここでは薄く見えてますし…。

(5) あたりでいくかと思案中。一応ガイアのプレミアムレッドも買ってみたのですが、

これまた隠ぺい力が弱く難しそうなのでどこまで粘るか。

2021年02月14日 ED75 進行中(スカートまわり)

ED75は車体にサーフェイサーの代わりのねずみ色1号を塗りました。 もとの製品とか、塗装をはがした後の透明感ある車体から 想像していたよりはるかにシャープな成型が現れてびっくり。 トミックス、塗装でかなり損をしているように感じます…。

重連総括用ジャンパケーブルの工作もしました。

ケーブル差し込み口はEF64と同じく銀河のパーツで作ろうかと思ったのですがちょっとごつくなってしまいます。

今回はエコーモデルの精密パイプ(0.6×0.4)で作ってみました。

車体・スカートともにモールドがしっかりしてるので、上面を斜めに削って元のモールドをコネクタとして使用。

そこに0.6φの穴を開けてパイプを差し込みます。

ケーブル本体は焼きなました0.3φ真鍮線で、スカート側に固定してるのはEF64の時と同じです。

ジャンパ栓はEF64-1000のASSYから。

実物もコネクタのサイズはこんな感じでは?と思うのですがどうでしょうか。

さて、塗料を1週間乾かした後ナンバー周りを仕上げないといけません。 前面はそこそこうまくいくんですが、毎回側面に隙間ができるんですよね。。。

2021年02月13日 ED75 進行中

ED75をちまちま進めています。 いつもの工作でスカートにエアホース(銀河モデル N-301)を取り付け。 製品の指示はφ0.5ですが、φ0.4の穴でちょうどよいようです。 ブレーキ管はカプラーと干渉するため、カプラーの側を一部切り欠きました。 これから取り外して塗装です。

エアホースを塗装。ガイアノーツのマルチプライマーの上に白/ねずみ色1号を吹きます。 更にホースを黒に塗り分ける必要があるのですが、ただいま乾燥中。

車体は塗装の前にライトの導光部を裏側から遮光します。 トミックスのプラスチックは色が薄いので、これをやらないと提灯みたいになってしまいます…。 そういえばスーパーレールのヘッドライト周りもそんなんだった記憶が。 黒→ステンレスシルバーの順に、やや厚めに塗装しました。

2021年01月25日 ED75

読者の方とのやりとりをきっかけにED75を作ってみたくなりました。 700番台・1000番台をKATOで持っており、発売されるであろう0番台ひさし付きも待ってたのですが いっこうに発売されないのでほしくなりました。 トミックスのED75がM-13モータを搭載して新製品(?)として発売されてるのでそれをプチ加工。

トミックスのものはカラープラスチックで塗装が薄いので、ナンバーを埋め込み加工してから 赤2号を塗りなおし。下回りは電暖ケーブルとエアホースをつけてプチ加工の算段。 重連総括用ケーブルの追加くらいはするかなー。 で、2両買ってきました。

…なのですが、塗装はぼってりと分厚くジャブ付け感が。 てか屋根の黒が別パーツだと思ってたら塗り分けになっていてこの時点でマスキング必須。 というのを見ていたら我慢できなくなりIPAに付けて塗装全剥離。 色付きプラが割れるのを危惧しましたが案外綺麗に下地が出ました。

かもめナックルカプラーがポン付けできるはずの連結器すら構造が変わってて ナックルカプラーつけるの、結構大変でした。

パンタグラフはやたらと分解しやすいのでKATOのものを持ってきて上半分を移植。

ヨレヨレの特高配線はリン青銅線で引き直し。

ついでに省略されてるパンタグラフ断路器 - ヒューズ - ABB - 避雷器の配線を追加、

ナンバーは予定通り埋め込みとあちこちいじくりまわし、もはやガレージキット並みの扱いになってたり。

KATOから発売されてもこうならないであろう薄いつらら切り(分厚く、そしてワイパー取り付け部は抜けてる)

・パンタグラフ断路器回り(真鍮線で高圧配線が表現されるため直結になる)はかっこよく、

完成が楽しみになってきました。

スカートにはこれから、電暖ケーブル・エアホース・重連総括用ケーブル(KE63)を取り付け予定です。 塗装は再来週くらい、ですかね。