旭川エコツアーの魅力

鶴見橋

江戸~明治期は木造の板橋で、洪水の度に流されていたようです。昭和5年(1930)の陸軍特別大演習で、後楽園に天皇を迎えることになり、風格あるデザインの現在の橋に架け替えられました。設計は当時を代表する建築家武田吾一。平安時代の藤原式擬宝珠をのせた高欄に、青銅製の春日灯籠が日本的な雰囲気を醸し出していることは、皆さんご存知のとおり。 しかし、カヌーから見上げると、重厚な和風の橋上に調和するように、橋下には控えめながら凝った西洋デザインが展開されていることに気づきます。唯一無二の鶴見橋の景観は、異なるデザインの相乗効果によるもので、この橋は岡山人としてもっとリスペクトしなければなりません。

タイムトンネルの入り口か?!

吸い込まれて行きそうな先には何があるのでしょう。凝ったデザインが作る空間力の賜物。最近の橋ではお目にかかれません。

橋下に展開するのは西洋デザインと丁寧な手仕事!

①西洋建築的なアーチ型デザインを何層も重ねた橋脚デザイン

②アーチの立体感を際立たせる丁寧な面取り

③陰影をつくる「掻き落とし」仕上げ(本来は高級住宅の外壁仕上)

④無粋なボルトの凸凹を消し去る橋桁側面まで徹底した掻き落とし

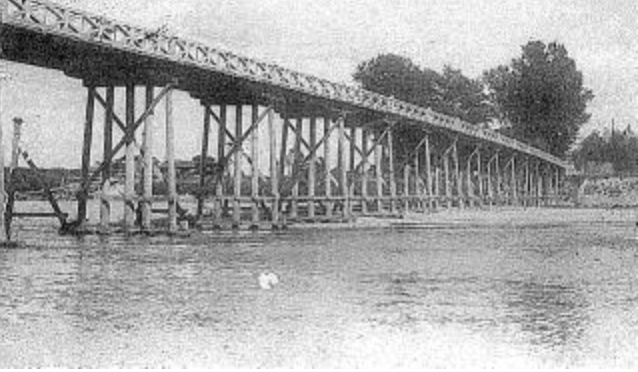

明治43年頃(1910年)の鶴見橋

江戸時代は、ここから少し南側に架橋(御後園絵図参照)。明治期に現在のこの場所に架け替えられたようです。

旭川が低水位の時には、江戸期や明治期の橋脚が水面上に現れます。

①

① ②

② ③

③ ④

④ 現在

現在 明治43年頃(1910年)

明治43年頃(1910年)