旭川エコツアーの魅力

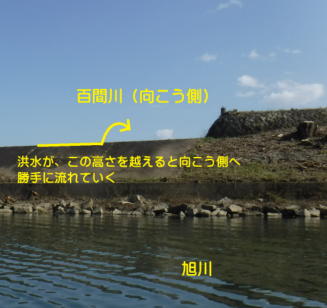

百間川一ノ荒手

300年以上にわたり岡山平野を洪水の氾濫から守る役割を果たしている百間川の旭川分流部。津田永忠の指揮により1686年完成。後世の補修を受けながら2017年まで現存していました。 国土交通省岡山河川事務所が実施した「百間川分流部改築工事」により、2018年に一新されました。(巻石構造は組み直して再利用) 百間川の由来は知ってても、ここまで来た人は少ないでしょう。水面から眺めると、分流部の規模の大きさと洪水時の水位の高さに驚くはずです。

樋門はありません。越流提なので、土手の高さを洪水が越えると勝手に百間川側へ流れて行くしくみ。

当時の設計では、京橋の雁木4段目が見える水位よりさらに3尺増した時に越流するようにしてあるそうです。京橋から4kmも離れ川幅も違うこの場所で、測量器具などない当時、どうやって堤の高さを決めたのでしょうね?

参考文献 百間川小史 国土交通省岡山河川事務所

<もうひとつの特徴(巻石)>

一の荒手越流部両端にある石造構造物は、「巻石」という曲面で構成される石積みでできています。

城郭の石垣で見慣れた角や直線がなく、水流を受け流すにはベストな形状です。この巻石構造は、港湾用の防波堤では全国に点在するものの、河川構造物としては、主に岡山と熊本に残っている貴重なものらしいです。

参考文献 西日本石造文化圏における「巻石」構造物ー岡山県を中心とした実態調査 樋口輝久・馬場俊介,1998

一の荒手先端の巻石部(下流側)

Before

Before After

After Before

Before After

After Before

Before After

After