8月31日 2005

過ぎたるは及ばざるがごとし

以前にもこの日記に書いたけど、

鉄は、体内で余ると有害になる可能性が高い。

少し貧血気味くらいの方がいいくらいだと思う。

なぜ、そのようなことを言うのかというと、

オランダUtrecht大学のDaphne L. van der, A氏らが、

閉経後の女性の血清フェリチン値と脳卒中の関係を調べ、

フェリチン値が200μg/L以上だと

脳卒中リスクは1.77倍、

高血圧がある場合には リスクはさらに上昇し、

3.77倍になることを明らかにしたからだ。

研究は、

49〜70歳のオランダの閉経後女性1万7357人を対象に

集団ベースのコホート研究を実施した。

(コホート研究:ある集団を一定期間追跡して、

データーによって分類して、比較検討する手法。)

1993〜1997年に登録し、2000年1月1日まで脳血管イベントを追跡した。

平均追跡期間は4.3年。

致死的および非致死的な脳卒中は108件だっ た。

分析に適した被験者は1万1471人で、

脳卒中発症者はそのうち63人。

ベースライン・コホートの10% をサブコホート(1134人)として

ケース・コホート研究を行った。

サブコホートの血液を採取し、

総コレステロール、血糖、LDLコレステロール、

HDLコレステロール、炎症マーカー(hsCRP)などの値を測定。

喫煙歴、飲酒歴、血圧、BMI等も調べた。

体内の鉄の状態のマーカーとし て、

血清フェリチン値、血清鉄、トランスフェリン飽和度を測定、

3分位数に分け、(全体を、その値の大きさによって3つに分けた)

多変量モデルを用いて脳卒中リスクを分析した。

血清フェリチン値については、

最低3分位(4.6-75.7μg/L)に比べ、

最高3分位(137- 1158μg/L)で脳卒中リスクが上昇傾向にあった

(ハザード比は1.45、95%信頼区間0.87-2.42)。

虚血性脳卒中に限定すると、

リスク上 昇は有意で、ハザード比2.23(1.05-4.73)となった。

最高3分位の中でも血清フェリチン値が200μg/L以上に限定すると、

脳卒中リスクは 1.77(1.03-3.05)、

虚血性脳卒中リスクは2.50(1.16-5.37)とさらに上昇した。

このグループ中、

高血圧女性のハザード比は 3.77(1.56-9.08)となった。

一方、

血清鉄、トランスフェリン飽和度と、脳卒中および虚血性脳卒中リスクとの間には、

有意な関係は見いだせなかった。

そもそも、鉄は2価に還元されると、

ヒドロキシラジカルを産生して、体内でもっとも強力な酸化促進物質になる。

以前日記に書いたが、

ビタミンCやビタミンEなどの抗酸化物質を摂取すると

マウスや犬などの実験動物は長生きするが、

ヒトは長生きする場合と、

かえって短命になる場合があることがわかっている。

僕は、

このことは、鉄で説明が付くと思っている。

つまり、鉄が余ってないヒトは、

抗酸化物質を摂取すると長生きできるが、

鉄が余っているヒトは、

抗酸化物質を摂取すると、

まず体内の3価の鉄が2価に還元されてしまって、

この2価の鉄の酸化作用によって、

かえって老化が進むと言うわけである。

今のところ、僕の自説だけど、多分間違いない。

鉄の摂取は、必要最小限にした方がいい。

生理のある女性は、

鉄を摂取しないと、鉄が足りなくなるけど、

生理が無くなったら、

積極的に鉄を摂取する習慣は止めるべきだ。

生理のない僕は、

時々、鼻血ブーになったほうがいいので、

ヤらしい映画でも観に行かないといけない。

8月25日 2005

執り成しの祈り

最近、「執り成しの祈り」という記事を読んだ。

おもしろかったので、紹介しようと思う。

執り成しの祈りとは他人のために神に懇願する祈りのことである。

つまり誰かが病気になったときに、

「その人を救ってくれ」と他の人が祈る。

神が聞き入れてくだされば、

快癒するであろうというわけである。

果たしてこの執り成しの祈りは、本当に効果があるのだろうか?

それを調べる無作為割付試験が1960年代に行われた(1)。

白血病の子供達18人を2組に分け、

一組についてはプロテスタントの牧師が15ヶ月の間、

毎日神に祈る。

もう一組は祈らない。

誰が祈られていて誰が祈られていないかは

患者も医者も知らない、いわゆる盲検試験である。

その結果、

前者は生存率70%であったのに対し、

後者は25%に過ぎなかった。

確かに差があったのだが、

この差は統計学的に言って有意ではない、

つまりこの程度の差ならば偶然起こりうるという結論であった。

その後、このような研究は注目されないまま

しばらく同系統の研究はなされなかった。

80年代後半以降

再びいくつかの研究が行なわれるようになった。

その中で最大のものは

99年に内科学アーカイブス誌に発表された臨床試験である。

心臓疾患集中治療室に運ばれた1000人について、

ランダムに2組にわけ

神への祈りの効果を調べた。

すると死亡率こそ差がなかったが、

全ての治療結果を総合すると

わずかではあるが

明らかに、

祈られた人々のほうによい結果が出ているとされた(2)。

つまり執り成しの祈りは有効であるというのである。

こういった結果を受けてコクラン共同計画でもこの問題を取り上げている。

コクラン共同研究はイギリスに端を発した研究で、

あらゆる医学の疑問に関して、理屈は抜きで

その疑問が正しいかそうでないかについて

正しく統計処理された研究だけを網羅して、

その仮説が正しい可能性があるかどうかを評価する研究で

EBM(エビデンス・ベイスド・メディスン、つまり証拠に基づいた医学)

の基礎になる研究である。

執り成しの祈りについて行なわれた検討によると、

評価に値する質の高い臨床試験は上記の2つを含めて

4報にすぎず、

その効果についてもまだ効くとも効かないとも断定できない。

という結果であった(3)。

そもそも神は時間や空間の制約を受けないはずだから、

過去の出来事に対しても祈りが届くのではないだろうか。

つまり、トランプをしていて

「ハートのエースをめくれば勝ち。」

というときに、次にひくカードに

祈りを込めてひいたとき

それがハートのエースである可能性が上がるかどうか?

ということである。

理屈から言えば、

もともと、そこにある次に引くカードは決まっているわけだから

今更祈ったって、結果は同じはずである。

しかし、神に祈れば、そうなる確率は上がるかも知れない。

という話である。

そういえば、麻雀をしていて、

積もる指に思わず力が入るときがある。

あれは、有効なのかも・・・。

とにかく、

そう考えてラビン医療センターのレボヴィッチ教授は

「遡効的な」(retroactive)祈りの効果についての

無作為割付試験を行った。

3000人の既に退院した患者のカルテを二組に分け、

片方の組だけについて、

この人々の病気が速やかに治っていますようにと祈るのである。

すでに退院した患者であるから

結果は決まっている筈だが、

祈りが聞き届けられるならば、

全能の神の力でよりよい結果が出るだろう。

というのである。

この試験の結果は

150年の歴史を誇る英国医学雑誌の

2001年クリスマス特集号に掲載された。

入院日数が7日対8日と

わずか一日ではあるが統計学的に有意に短く済んでいたのである(4)。

つまり

「遡効的な祈りは有効である。」

と著者は結論づけている。

この論文はちょっとした論議を巻き起こした。

というのも、

明らかにこの現象は既存の科学の前提部分に矛盾するからである。

なんとか「科学的に」説明しようという試みもなされた(5)が、

どうも成功しているとは言いがたい。

祈る心

特に、自分のために祈るのではなく、

他人のために祈る心って、忘れがちになっている。

少し反省しないと・・・。

★☆執り成しの祈り☆★

東京都立駒込病院 化学療法科 非常勤医員 神田橋 宏治

より引用。

参考記事

(1) Medical Times 1969;97:201-4

(2) Archives of Internal Medicine 1999;159:2273-8

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/159/19/2273

(3) Cochrane Database Systematic Review 2000;(2):CD000368

http://www.cochrane.org/cochrane/revabstr/AB000368.htm

(4) British Medical Journal 2001;323: 1450-1

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/323/7327/1450

(5) British Medical Journal 2003;327:1465-1468

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/327/7429/1465

8月20日 2005

知床

お盆休みを利用して知床に行った。

今年、世界遺産に指定されたために、

お盆を過ぎても多くの人が来ていた。

知床自然センターや知床五湖の駐車場はいっぱいで

入るだけでも大変だった。

知床の自然をガイドしてもらいながらトレッキングするツアーは

2ヶ月前から予約でいっぱいだった。

それでも、同じコースをガイド無しでトレッキングしてきた。

20年くらい前に行ったときと変わらず、とても綺麗だったが、

人はずいぶん増えた。

それでも、コースや道にはごみは一つも落ちていなかった。

これは、ちょっと驚いたけど、いい驚きであった。

知床の自然は、心にしみ込んでくるような美しさで、

写真を出すのが、申し訳ない感じがするけど・・・。

三沼からみた羅臼岳

8月12日 2005

友達の輪

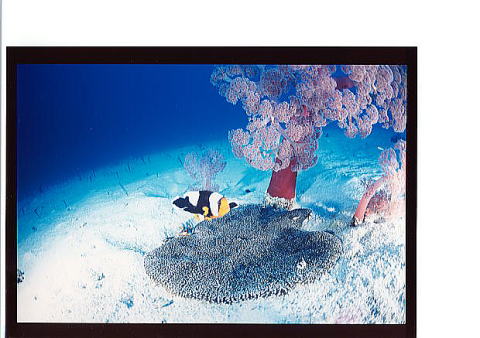

昨日は、不良中年ダイバーのR氏と

ダイビングショップのS氏と飲みに出かけた。

S氏とは、飲みに行くのは初めてだった。

僕が初めてCカード(ダイビングの認定書)を取って

ふらりと立ちよった店のオーナーで、

以後はずっと一緒にダイビングに連れて行ってもらっていた。

今から思うと、最初にCカードを認定したショップは、

かなりあやしいショップだった。

そのあやしいショップに関わっていたら、今の僕はなかったと思う。

本当に偶然「なみよいくじら」というショップに立ちよって、

その時に、いろいろと機材のことなど教えてくれて、

海に行きたくてしょうがない僕を、海に連れて行ってくれた。

その時は台風が来ていて、

太平洋側は大時化だった。

こんな日に、潜れるところなど無いだろうと思っていたら、

日本海の越前海岸に連れて行ってくれた。

その時の海のきれいさは、本当に息をのむような透明度で、

スズメダイが群れていて、

青い海の中がずっと先まで見渡すことが出来た。

もちろん、海は静かだった。

Sさんはその時のことを覚えていてくれた。

(やっぱり、その時の越前海岸は、格段にきれいな海だったのだ。)

Sさんとは、その後、

毎週のように海に連れて行ってもらったり

店に遊びに行ったりして、付き合ってもらった。

海のことや、ダイビングのことなどいろんなことを教えてもらった。

そんな過程で、僕はSさんのことを友達としてみるようになっていたが、

Sさんにとっては、おなじみの「お客さん」でしかないのかなぁと思っていた。

昨日、一緒に飲みにいって、

Sさんも友達としてみてくれていることがわかって、

なんだか嬉しかった。

Rさんとも、昔行った座間味のショップで知り合った。

僕は、決して積極的に友達を作る人間ではないのに、

なんだかウマがあって、友達になった。

その座間味のショップは、

その前に行ったツアーで知り合ったインストラクターの友人の店で、

今では、他の店に行く気はしなくなっている。

いつの間にか、

ダイビングを通して友達の輪が広がっていることに驚いてしまう。

ダイビングが共通の趣味になって

人と人の垣根を低くしているのだろう。

8月 6日 2005

医学の進歩

医学が進歩して、画期的な治療法が発見されると、

それまでさんざん苦しめられていた病気から、

人類がポンと解放されてしまうことがある。

例えば、痘瘡は種痘が開発されて、根絶状態になっている。

胃潰瘍だって、酸を抑える薬が開発されて

手術を受ける人はほとんどいなくなったし、

さらに、最近では、

ピロリ菌の除菌をすることによって再発しないようになった。

今さんざん騒いでいるC型肝炎にしたって、

今後は、感染する人はほとんど無いはずだから、

今の世代で終止符が打たれて、

やがて忘れ去られる病気になるだろう。

今人類の大きな脅威はインフルエンザである。

それも、新型のウィルスが鳥の間で広がってきて、

いつかは、人から人に感染るようになって、

感染爆発が起こることが危惧されている。

時限爆弾のタイムリミットが間近に来ているのかも知れない。

こんなに大騒ぎしているインフルエンザだけど、

ちゃんと効果があって、変異株にもAでもBでも

共通に効果のあるワクチン

つまり、インフルエンザウィルスの根源的な部分に

抗体を作ることの出来るワクチンが開発されたら、

この病気の脅威は、数年の内にみるみる小さくなってしまう。

そんなワクチンの開発に、

英国Acambis社と、

ベルギーのフランダース・バイオテクノロジー大学間研究所(VIB)が

研究協力・ライセンス契約を結び、着手したと発表があった。

A型インフルエンザ・ウイルスの外被と

ウイルス感染細胞表面に発現しているイオンチャンネル蛋白質M2の細胞外ドメインで、

23アミノ酸からなる「M2e」を抗原にしたものである。

M2eは保存性が高く、1900年代前半から変異が見られていないため、

これを利用すればA型インフルエンザの

すべての株に対する免疫反応を誘導できる可能性がある。

米Wistar研究所のWalter Gerhard氏らも、

M2eとキャリアを組み合わせたユニバーサル・ワクチンの開発に取り組んでいる。

どちらも、

このM2eにキャリアーという蛋白を結合させて、

より安定で、より抗原性が高く、より安価に、より大量に、より安全に、

ということがクリアーされれば製品になるわけだが、

そう遠くない未来に完成する可能性がある。

ワクチンは、経鼻ワクチンになる可能性が高い。

今の内に株を買っとこうかしら・・・。

8月 5日 2005

えっ?虫除けって・・・。

暑さのせいか、もともとぬけているためか、

更新をすることが、頭から抜け落ちていた。

きっと、掲示板にYAMAOのことを書いて、

更新した気分になっていたのだ。

ほんまに、あほですねぇ!

こんな医者にかかったら、

必要な薬も出し忘れたりされるから、要注意!

・・・ってみんなすでに知っているみたいで、

ちゃんと帰る前に、チェックしてくれてるようだ。

そうそう、虫除け!

蚊が飛ぶ季節になってから、

毎日、犬の散歩の時には、両手両足にくまなく散布していた。

しかも、念入りにすり込んでいた。

安全性のことなど、考えてもみなかった。

ところが、

「厚生労働省は4日までに、

子供に使用した場合の安全性や、

適切な使用方法・量の表示の必要性などを検討することを決めた。

15日に専門家らによる検討会を開く。」

だそうな。

「ディート」という物質を、虫よけ剤の多くが主成分としている。

毒性は低いとされている。

しかし、

多くを口から摂取したり皮膚に長期間つけ続けたりする と、

神経障害やけいれん、発疹(ほっしん)、皮膚炎などを起こすという報告がある。

よくよく考えてみたら、

使用量や限度量が具体的に示されてない。