7月26日 2005

体内時計とうつ病

11日に約束したまま忘れてしまいそうだった

体内時計とうつ病の話を忘れないうちに書こうと思う。

まだ、研究段階の話で、内容を上手くまとめられるかどうか・・・。

人間の(生物の)あらゆる生理活動が、

ほぼ一日(概日)周期で上がったり下がったりしている。

その上がり下がりの波は、

細胞内で時計遺伝子の発現量が

増えたり減ったりしていることで作り出されている。

つまり時計遺伝子の発現量自体も波を打っている。

こういった様々な波の総体が体内時計ということになる。

そして、人間の体の中には、

時計遺伝子「Per」が存在していて、

この「Per」の発現量が一日の内に、

多くなったり少なくなったりしていることがわかっている。

では、これが「うつ」とどう関係しているのだろうか?

大戸茂弘・九州大学大学院薬学研究院教授らは、

01年3月の「ネイチャー・メディスン」で、以下のような報告をした。

「インターフェロンαの副作用「うつ」は

投与時間帯を変えることによって軽く出来る。」

つまり

投与時間帯によって、

時計遺伝子「Per」の発現量の日内リズムが

壊れる場合と壊れない場合がある。

そして、このリズムが壊れた場合に「うつ」が出やすい。

という研究である。

この研究は、

時計遺伝子の発現リズムが壊れると

副作用たる「うつ」が出るのでないか、

そもそも「うつ」とは

体内時計が狂った状態の現れなのではないか?

という新たなる疑問(課題)を提示するものなのである。

体内時計が狂うと精神症状が現れる

という因果関係の科学的根拠はまだ見つかっていない。

しかし、興味深い実例がある。

三池輝久・熊本大学医学部教授は、

長年不登校児童・生徒たちの診療にあたってきて、

いわゆる「ひきこもり」状態の患者のほとんどで、

体温の日内変動が小さくなるか消えるかしていることに気づいた。

体温の変動がないということは、

就寝中に下がるべき脳の温度が下がらないということでもある。

脳細胞だって物質だから、

使ったらクールダウンして手入れしないと、どんどん働きが落ちる。

当然というべきか難治性の患者たちは、軒並み脳機能が落ちていた。

また、

病院で研修医を教える指導医の約20%が「うつ状態」に陥っている。

との文部科学省研究班の報告が載っていた。

同じ研究班は、研修医の約25%が「うつ状態」にあるとの報告もしている。

「うつ状態」の原因は強いストレスであり、

激務と強いストレスが影響していることは間違いないだろう。

しかし、ひょっとすると、

彼らの時計遺伝子が狂ってしまったための産物が「うつ」かも知れない。

彼らが、病院で寝泊まりして、昼も夜も関係ないという生活をやめて、

ちゃんと夜に寝て、朝に起きられたら、

「うつ」は激減する可能性がある。

しかし、彼らには、これはかなり難しいことであることも確かだ。

簡単に体内時計を整える方法がある。

人間として本来そうであるようにすればいいだけの

とても簡単な方法である。

それは、

「日中、特に朝、日光をたっぷり浴びること。」

そもそも

体内時計が何のために存在するのか考えてみると、

明るくなったら活動して、暗くなったら眠る。

これをスムーズに行うためだ。

だから光を浴びるのは非常に理にかなっている。

脳の視床下部にある体内時計の親時計は、

強い光が目から入ってくるとリセットされる。

これを3週間も続ければ、

全身のリズムは整うということだ。

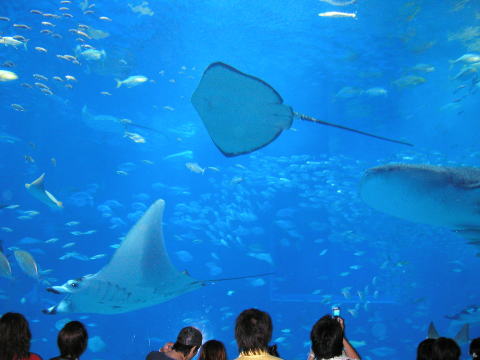

7月21日 2005

てんこ盛りの海

美ら海水族館で、ジンベイやマンタのてんこ盛りを見ていたら、

横の方で、「海に潜ったら、こんな風に見えるの!」

と感動している女の子の声が聞こえた。

おじさんは、

「なかなか、こんなてんこ盛りは見られないぞ!」

と言ってあげたかったが、

変なおじさんと思われそうなので黙っていた。

そういえば、初めてモルディブに行ったときに、

畳一畳もありそうな大きなナポレオンが出てきて、

びっくりしていたら、

次の瞬間

キンギョハナダイがいっぱい乱舞する向こうの方から、

マンタが出てきた。

これには、度肝を抜かれたけど、

海の中はかなり流れていて、

カレントフックにつかまって鯉のぼり状態だったので、

近寄って写真を撮ることは出来なかった。

7月19日 2005

またしても

海の日を利用して座間味に行ったが、

またしても、台風にたたられた。

クィーン座間味が欠航になりそうだったので、

帰りの船は、フェリーを予約していたのだが、

そのフェリーでさえも、繰り上げ出航になって、

しかも、その日の夕方以降は翌日も含めて、すべて欠航のため、

フェリーは難民船状態であった。

甲板で、ひと寝入りと言えば気楽そうだけど、

甲板は、焼けついていて、熱くて直に座るのも苦痛な状態。

(日差しは強かった。)

しかし、波は高く、船首が上げたしぶきが甲板まで、しばしば届いた。

それでも、初日は3本、翌日の早朝に1本潜ることが出来た。

外洋にいけたのは、初日の1本目だけで、

それもエグジット時には、海はかなりうねっていた。

最近デジカメで写真を撮ることが増えたために、

「写真は、カメラの電池があれば撮れるもの。」

と思う様になっていた。

初日の1本目はタカチンシというポイントに入ったが、

透明度は、抜群で、海の色もきれいな青で、とても綺麗だった。

そのポイントには、トンネルがあって、

そこから出るときの海の青さは格段にきれいだった。

トンネルから出て振り返ると、

ツバメウオのペアが、トンネルの出口に来ていた。

僕は、さっそく引き返して、青い海をバックにツバメウオを撮った。

ダイビングをしていて、写真を撮ると、

特に楽しみなカットが何枚か出てくる。

まさに、それがこの写真だった。

3本目に海に入ったときに、異変に気付いた。

フィルムがあとどのくらい残っているか

確認するためにフィルムカウンターを見ると、

緑の光が点滅している。

点滅?

何か異常のサインだけど、なんだっけ?

フィルムの転送が出来ないときは、赤の点滅だったはずだし・・・

俺って、フィルム入れたよなぁ?

何時?

ゲッ!

と言うことは、今まで撮った写真は全部フィルム無しで撮っていたの?

というわけで、

今回は、最終日のニシバマの一本だけしか写真はなかった。

美ら海水族館のてんこ盛り水中映像なんか、どうですか?

カメラは、D70ではなくて、オリンパスC40ズームです。

7月11日 2005

ちゃんと夜に寝ることは、大事なこと。

なんでか?

これまでに、体内時計が狂うといろんな障害が報告されてきた。

しかし、最近さらに様々なことがわかるようになった。

人体には、大きく分けて3系統の概日リズムがある。

(1)睡眠と覚醒

(2)交感神経・副交感神経の受け渡し

(3)ホルモン分泌。

番号の大きいものほど地球の自転の影響を受けやすい。

つまり自分の意志で制御しにくいものである。

日中動いて夜寝る通常の生活をしている場合、

この3系統のリズムは、調和を保って24時間周期で動いている。

ところが、例えば(1)を何時間かずらした場合、

(2)と(3)のリズムが何日かかけてバラバラに追いかけてくるため、

いわば不協和音のように不快な身体症状が出てくる。

日によって(1)の時間帯が異なったりしたら、

常に(1)(2)(3)がバラバラということになる。

細胞レベルで不都合が起きても不思議ではない。

例えば、

「日によって働く時間の変わるシフトワーカーは、ガン

になりやすい。」という説がある。

8万人近い看護師を追跡した

米国の疫学調査「ナース・ヘルス・スタディ」で、

シフトワークの経験が長いほど乳がんのリスクが上がる

と報告されたのが01年である。

03年には、大腸がんについても

同様の傾向があることが報告されている。

日本でも、同様の研究が

前立腺がんに関して発表された。

(乳癌に関しては、経営サイドの協力が得られにくく、まだデーターがない。)

約11万人を約10年追跡した疫学調査

「JACCスタディ」(文部科学省系)で分析した結果、

罹患リスクが3.5倍にもなったという。

この場合の「働いた時間帯」は自己申告で、

勤務記録のハッキリしている米国の調査に比べ精度に欠けるが・・・。

しかも、解析対象にしたのは男性の前立腺がんだけで、

今後他のがんについて同様の分析結果が出る可能性も残っている。

シフトワークによる癌のリスク上昇の原因は、

メラトニンの分泌不足が大きな原因と考えられている。

夜間に光を浴びて仕事をするために、

メラトニンの分泌が不足すると考えられるのである。

では、メラトニンを飲むとそれでいいのかというと、

どうもそれだけで解決しそうにないけど・・・。

同じJACCスタディで、

交代勤務者の虚血性心疾患リスクが2.8倍に上がる

という分析も出ている。

シフトワークが胃炎リスクを上げるという報告もある。

要するに、シフトワークは、いろいろと悪いことが多いようだ。

うつ病に関しても、

体内時計が大きく関与している可能性があるが、

この話はまた、いつか。

食べられませんが・・・。

7月 5日 2005

♪雨上がりのサンバ

今の若い人達は、知らないかも知れないけど、

むかし、森山良子が歌っていた曲である。

♪青い空が、サバデュゥバヤ、パァテュ、パパヤ♪

今日は梅雨の晴れ間で、青い空まではいかなかったけど、

空気が透明で、景色がキラキラとかがやいて、

とてもすがすがしかった。

みんな、梅雨のことを

うっとうしい季節だと思うことが多いようだけど、

「梅雨もなかなか捨てたもんじゃない。」

と思うこのごろである。

7月 2日 2005

前立腺癌の予防

日本ではかって、前立腺癌による死亡は、少ないものであった。

今でも決して多くはないが、近年、増加傾向にある。

生活習慣の欧米化に伴って、前立腺癌の発生も多くなっている。

もちろん検査の方法が開発されて見つけられやすくなったこともあるが、

やはり、病気そのものが増えていると思う。

アメリカでは、前立腺癌が、男性の癌の第一位である。

もともと、黄色人種には少ないとされていたが、

食生活が欧米化されてきた今は、

人種差だけでは、もう「大丈夫!」とは言えなくなってきた。

今年4月にアメリカのがん学会がカリフォルニアのアナハイムで開かれた。

このがん学会で前立腺がんの予防に関して興味ある二つの論文が発表された。

その一つは、カテキンの前立腺がんに対する予防効果である。

前立腺にがんになりやすい変化がある45歳から75歳の

男性32人に

カテキンを1日600mg投与し、その経過を追ったところ、

1年後に一人だけが前立腺がんへ進行したとのことである。

それに対して同じ病変を持っていながらカテキンを飲まなかった

30人のうち9人が前立腺がんになっており、

カテキンの投与によって前立腺がんへの進展を90%も抑えることができた

と報告されている。

しかし、600mgのカテキンを緑茶で取るとなると

大体12〜15杯である。

カテキン茶などが売られているが、これらはカテキンの濃度が高いのだろうか。

ということで調べたら、

花王のヘルシア350mlで茶カテキンは540mgも入っていた。

ごりっぱ!

もう一つのニュースは、

血中のコレステロールを下げる薬剤スタチンが、

進行性前立腺がんの発症を半分に抑えるという研究結果である。

しかもこの抑制はスタチンの服用期間が

長ければ長いほど強力であると報告されている。

これは34,000人の男性を対象に10年間にわたって調査を行った

極めて大規模な研究の結果である。

男性の場合、高脂血症単独の異常で、

スタチンを投与すべきかどうか、

まだはっきりとしたデーターが出ていないのだけど、

僕の個人的な「やたらに薬は飲まない方がいい。」

という「たが」は、この報告で男性に関しては少し弛みそうだ。

この学会の発表ではないが、

定期的な性生活(射精)も

前立腺癌の発生頻度を下げるという研究がある。

まぁ、カテキン茶くらいは飲めそうだけど・・・。

おまけ、

うちの玄関のシーサー その1