「紀伊国日高郡土生村ニ在リ、文武天皇大宝年中ノ創建ト称ス。

始メ法相宗ニ属セシガ後天台宗ニ改ム。

此寺ハ、安珍ノ物語ニ依リテ、其名世二高シ。」

(『古事類苑』宗教部六十八・仏教六十八・道成寺の項。)

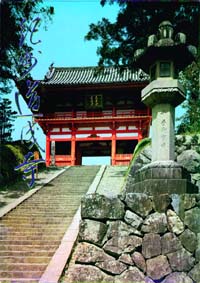

と書き出されている道成寺は、現在和歌山県日高郡川辺町鐘巻1738番に有り、

(旧)国鉄「紀勢本線」道成寺駅から、北へ300メートルの所に位置する。

私達にとっては、日頃、能や歌舞伎や日本舞踊などを通じて、大変馴染深い寺となっている。

しかし、道成寺という寺そのものについては、其名が世間に名高い割にはあまり知られてなく、

建立については今日もなを、幾つかの謎を秘めて居る。

道成寺建立年に関する文献の記述を追ってみたい。

『南紀名勝略志1820年刊』(前掲書記載)に依れば「当寺ハ、文武帝大宝年中……後略-…。」とあり、

文武天皇治世の西暦701年から703年まで用いられた大宝年号の内に建立と記されている。

『熊野遊記1801年刊』(屋代弘賢著『道成寺考』記載、『燕石十種』所収)に依れば、

「人皇四十二代文武天皇朝慶雲年……後略…-。」とあって、

文武天皇治世の西暦704年から707年まで用いられた慶雲年号の内に建立と記されている。

『道成寺縁起1466年頃刊』(『日本絵巻物集成』巻二所収。)に依れば、「文武天皇之勅願…後略。」とあり、

勅願寺であるという記述はあるが、年号の記載はなく、『鐘巻道成寺縁起』(前出『道成寺考』所収)などにも、

年号の記載は無い。

この年号の持つ意味は何だろうか。推論ではあるが、次のことが考えられる。

大宝年中と記されているものも、慶雲年中と記されているものも、いずれも文武天皇御宇の年号である事から、

道成寺が文武天皇の勅願によって文武天皇治世中に建立されたであろうとする考えより、

建立年の年号としてあてはめられたものではないだろうか。

つまり、建立の年号に関する確実な記録は一つも存在しないのではないかと思われる。

それゆえに、文武天皇治世中において、実際に道成寺が建立されたのだろうかという疑問が生じるのだ。

道成寺が文武天皇の治世中に建立されたということの唯一の証しは、

文武天皇の勅願によって道成寺が建立されたとする諸々の文献である。

『書言字考節用集一乾坤1717年刊』には、「道成寺紀州日高郡矢田荘、文武天皇勅願所…後略。」(前出『古事類苑』所収)とある。

また、上述の『道成寺縁起』、『熊野遊記』も文武天皇の勅願によって建立されたとしている。

この点について、数ある道成寺研究の論考においては、いかなる記述があるだろうか。

屋代弘賢によれば、「文武天皇の勅願なれば、正史に記さるべきを、続日本紀に所見なく、伊呂波字類抄にも記さざれば、

扶桑略記にも所見なき成べし、されば勅願といふは信じがたし。」(前出『道成寺考』に依る。)と論じ切っている。

だが、現在の道成寺小野管主においては、『錘巻道成寺縁起由来』という物語を、

説法と伴に訪れる人に語り、道成寺が勅願寺であることを力説している。

しかしその物語は、文政元年回向院にて開張した時に広めた、

『鐘巻道成寺縁起1818年刊』という物語とほぼ同一のものである。(前出『道成寺考』所収)

ただ、『鐘巻道成寺縁起』では、「髪無姫・髪長姫」の名は一切現われないのに対し、小野管主によれば、都へ召された後、

藤原不比等の養娘となって、宮子姫と名乗ったという。この「宮子姫」というのは実在の人物である。

藤原氏の略系図にもその名が見え不比等の娘として文武天皇妃、聖武天皇の母であることがわかる。

(児玉幸多編『日本史年表』44頁より。)

ただ宮子姫が養娘であったのか、不比等の実子であったのか定かではない。

ゆえに、小野管主の言うことの真贋を問うことは出来ない。

だが、同じ内容の『錘巻道成寺縁起』について、屋代弘賢は「…前略…みかどの御后は淡海公の一女藤原宮子と申奉り、

外に妃嬪もおはしまさざりしよしなれば、海士の子を后に立給ひしと云ことは跡かたなきそらごとなり。」と論じている。

また、この『錘巻道成寺縁起』の原型のような物語を『熊野遊記』に次のごとく見る。

「道成寺……中略……昔此寺本尊漁人網出干海中方今門前村家称九海士里即其漁人九名所居也……後略……。」

この問題は、内容の変化や流れから、『熊野遊記』より『錘巻道成寺縁起』、現代の小野管主の物語りへと続く、

説話の変転の雛形を見るだけに留めよう。

勅願寺であるという証しとして、正平十四年の記入のある道成寺錘銘を見れば、次のごとくある。

「紀伊州日高郡矢田庄、文武天皇勅願道成寺治鋳錘。」(前出『道成寺考』所収)

しかし、『南紀名勝略志』によれば、

「……前略……文武帝大宝年中、紀大臣道成峯行殿御艸創ト云リ、然ドモ不慥…後略…。」と確かにあらずと記している。

道成寺が勅願寺であると言うことは、

例えば、織田信長が後に平氏の出であるとし、徳川家康が後に源氏の出であると称したことと似て、

寺の格式を高めるために行った一つのプロパガンダであると推測出来る。

では、屋代弘賢の論ずる通りに、道成寺が文武天皇の勅願寺では無いとしたら、いったい誰れによって建立されたのだろうか。

直接の建立の責任者のごとく記されている紀大臣道成が、その私費を投じて建立したのであろうか。

しかし、この紀大臣道成も不確かな人物である。

『日本史年表』(前世)における紀氏の家系にその名は見えない。

屋代弘賢は、「殊に、紀大臣道成といふ人も不審なり、……中略……またおもふに、道成二字は人名にあらで、

仏典より採りしにもあるべきや。」と論じている。(前出書)

彼は、紀大臣道成について、紀氏家系図や文武天皇御宇の左大臣の名を調べ、

紀道成と云う人物の存在しないことを明らかにしているのだ。

以上の論考を基とすれば、道成寺は、誰が何時何のために建立したのか皆目判らない寺であると言える。

道成寺の開山あるいは開基なども、上述の諸資料に拠って一言も言及されて無く、

寺として欠くべからざる開祖も未だ明らかではない。

以って道成寺に関する幾つかの謎は依然として私達に立ち塞がり道成寺説話についても不気味なベールを被せている。

もし、この幾つかの謎に少しでも光を与えることが出来れば、私達は、「道成寺説話」と呼ばれる説話の流れと

道成寺との結びつく要因、あるいはその必然性を知り得ると思う。

また、道成寺説話が第一伝説(鐘巻譚)と第二伝説(鐘供養譚)と云う二つの伝承物語に変容し、

再び一つの芸能の中に結晶して行く原因も知り得るのではないかと思う。

そこで第一伝説については、本論第一章「説話起源考」において論考して行くこととし、

第二伝説については、本論第三章第三節、「説話の系譜第二期」において論考して行くこととする。

それゆえここで、建立に関する点について二つの仮説を用い、道成寺に関する謎へ少しでも光を当てようと試みる。

それによって、道成寺説話の知られざる歴史を、少しでも探り出して行きたい。

※1勅願寺

勅願寺(ちょくがんじ)とは、時の天皇・上皇の発願により、国家鎮護・皇室繁栄などを祈願して創建された祈願寺のこと。

寺格の一つ。

実際には、寺が創建されてから、勅許によって「勅願寺になった」寺も数多い。

また勅願寺になれば寺領が得られることもあり、戦国時代頃からは寺の側から働きかけて勅許をもらうという例もあった。

※2文献記録

道成寺建立についての記載は、公文書には一切無く。、各文献は、建立とする700年頃に対して、最も古い記録でも、

『道成寺縁起』(室町後期(16世紀)の絵巻)であり、およそ700年の歳月をへて道成寺建立を記載している。

簡単に云えば、建立年なんぞはいい加減だって話。

701年・大宝元年・文武5年・宮子夫人出産(首皇子=聖武帝)

この頃道成寺建立とする。

712年・和銅5年・元明5年・古事記

720年・養老4年・元正6年・養老日本紀(=日本書紀)完成

807年・古語拾遺 猿女君の仕事は神楽の事

859-877年・貞観 年間・貞観儀式 祭儀や年中行事、政務に付随した行事など

1359年 正平14年(南朝方にて使用された年号)・道成寺錘銘

1466年頃・1336年からから1573年・道成寺縁起(室町後期(16世紀)の絵巻)

1488年・長亨2年・岳の早池峰神社 獅子頭が残されて・神楽伝授書の控えの巻物に長亨2年の記銘

1717年・享保2年 ・書言字考節用集 槙島昭武著

1801年・寛政13年・熊野遊記 北圃恪斎 [著] 鈴木芙蓉 [絵]

1818年・文政元年・鐘巻道成寺縁起

1820年・文政3年 ・南紀名勝略志の奥付

1839年・天保10年・紀伊続風土記・紀州藩が編纂した地誌。