|

|

|

|

|

|

|

村の入口は上の写真右上の枠外になります。いきなり現れたのはこんな蓮畑。皇居の宮内庁の前に蓮池壕というのがありましたが、思わずそれを思い出してしまいました。見事な拡がりです。 |

|

|

|

|

蓮畑を過ぎ、集落の入口にあった木製の導。昔からあったのか観光用なのか。なかなか楽しそうでした。 |

|

|

|

|

|

|

先ずは土壁その1。村の入口から(1)に向かう所で撮りました。壁の荒々しさと上端のいい加減さがなかなかです。 |

|

空撮(1)のポイントから東南東の道を見ています。こちらは端正な土壁が続いています。ちょっと萩の町を思い出します。瓦屋根の上でアンテナがひん曲がっているのがご愛敬。 |

|

|

|

|

|

|

土壁もカラブ家の前に来ると、瓦から草にしっかりと変わる所が凄い。一気に縄文とはいいませんが、先史に近い印象になります。 |

|

町外れから見た集落。緑はとても美しく、その向こうに見える建物もその田園に溶け込んでいます。 |

|

|

|

|

|

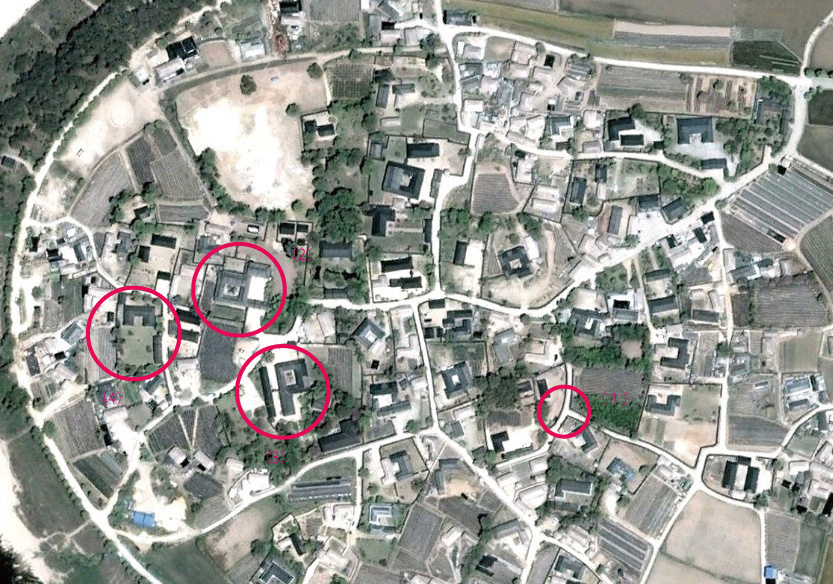

上記航空写真(2)の養真堂の中庭。その土台の高さといい、屋根の張りの力強さといい、支配層に相応しい建物です。 |

|

左の写真からちょっと左にパーンしています。この屋根の造りは日本に直接影響している感じがします。 |

|

|

|

|

|

|

上記航空写真(3)の忠孝堂の門構え。門がこれだけの長い建物を抱える特徴を持っているという、珍しい形状。それは航空写真からもよく分かります。 |

|

その門を抜けると、風通しのいいこちらのスタイルの民家が現れました。ここは「P」の字の軸にあたります。(2)に比べると権威的ではなく、優しい感じでした。 |

|

|

|

|

|

続いては記航空写真(4)のリュ・シウォンの実家の門。ここがこの集落で一番立派に見えた気もしました。 |

|

リュ・シウォン実家を後から見ています。素朴な土壁と、重厚な瓦屋根の建物の対比が結構凄かった。角の丸みがいいですね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

土壁通りを撮ってみました。両班が左、カラブ家が右とハッキリ分かります。石を積んで見せているからといって下層ではないというのが分かりました。結構趣味の世界かもしれません。 |

|

|

もう一つ土壁とストリート。緑が入るとこんなにも美しくなるのが素晴らしい。その緑のボリュームに合わせた訳でも無いでしょうが、ここは街路が広かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|