(最終更新日2006.5.9)

(最終更新日2006.5.9)

![]()

|

| H8.10に両毛線で運転された「特別列車」(お召しともいう)。 |

| 両毛線は、東北本線小山駅から上越線新前橋駅にいたる営業キロ84.4kmの直流電化路線です。その歴史は長く、M21には両毛鉄道として小山−足利間が、M23には全線が開通しています。県内区間は、小山−小俣・桐生間の約50kmです。 このページでは、両毛線に関する様々な話題を紹介します。 |

![]()

| 思川橋梁の架け替え工事が行われています。新橋梁は現橋梁の南側に、橋脚を大幅に減じた長径間のトラス橋として架設されています。現時点でトラスは接続されており架橋工事自体は大詰めですが、工事関係者のお話しでは取り付け線の工事を含めて供用開始は来年秋頃とのことでした。 |

|

![]()

9446M「足利藤まつり3号」(上野−桐生) 183系大宮車(小山−思川) |

9464M「足利大藤まつり号」 (いわき−桐生) 485系(K60)勝田車 (小山−思川 後撃ち) |

9447M「足利藤まつり4号」(桐生−上野) (思川−小山) |

|

![]()

| 2003.4の高架化に伴い解体移築されていた旧栃木駅舎が落成し、7.31から一般公開された。詳しい様子はこちらから。 |

![]()

|

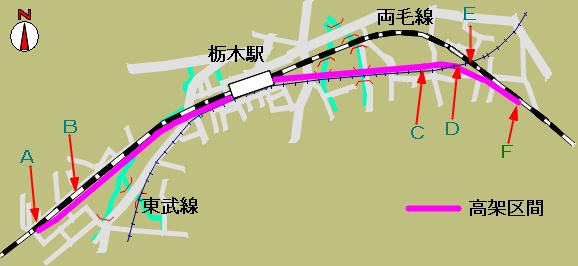

| 先年行われた東武線の高架化に引き続き両毛線の高架化が2003.4の完成を目指して進捗しています。その様子をご紹介します。 |

|

栃木駅本屋。モダンな作りの由緒正しそうな駅だ。一時、解体の話もあったがどう結論されたのだろうか? |

| 現在線のホーム南側には、すでに高架ホームが姿を見せている。地上駅時代の東武線の敷地に建設された様だ。 |  |

|

JR栃木駅と東武線栃木駅を結ぶ通路から大平下方向を望む。手前が、両毛線高架線で、奥が東武線。 |

| A地点 栃木駅西側は、現在線と平行して高架化が行われている。大平下側の高架線起点から栃木駅方を望む。小山起点、12Kmポスト付近だ。左側が現在線。 |

|

|

B地点 徐々に高さを稼いで行くアプローチ部分。 |

| C地点 栃木駅から東側は、現在線と離れ東武線の旧地上線跡を利用して高架線が建設されたようだ。このため東武線と平行して建設されているが、この付近から徐々に分かれて現在線と合流する。左が東武線、中央の空間が東武線の旧地上線跡、右が両毛高架線、奥が栃木駅方。 |

|

|

D地点 高架化の順序によらず昔の慣わしどおり、両毛線が東武線の下にもぐり込む。左の奥に東武線の旧地上線が両毛線を越えるためのアプローチだった築堤の残滓が見える。 |

| E地点 現両毛線と東武線の交差状況。高くそびえるのが現在線。低くオーバクロスしているのが旧地上線のトラフガーダーだ。旧地上線オーバクロスの前後のアプローチは切り崩されて極短距離しか残っていない。トラフガーダーも、この区間が廃線になると撤去されてしまうだろう。奥が、思川方。 |

|

|

E地点 反対側からみた、新旧のオーバクロス。 奥が栃木方。 |

| F地点 思川方の高架起点。小山起点9.3km付近だ。奥が栃木方。 栃木駅まで約1.5Kmの現在線区間は何に利用されるのか?大幅にショートカットとなったことによるキロ程変更は行われるか?・・・など、興味津々だ。 |

|

![]()

|

両毛線といえば、かつてはEF60の独壇場であった。写真はEF6066の牽引するお座敷客車(スロ81系) 思川駅 S61 |

| こちらは完成したばかりの「やすらぎ」を牽引するEF60106 思川駅 S61 なお、彼らの仲間の一両が足利駅前に保存されている。 |

|

|

| 復活後まもなく、旧型客車を牽引して両毛線に入線したEF551。当時は、小山駅にターンテーブルが存在しており、帰りも前向きで運転された。 S61 思川−小山 |

![]()

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

更新 2004. 8. 1 旧栃木駅舎移築完了

2006. 5. 9 GW臨運転、思川架橋

作成 2002.11.23

Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved