2017/3/11 リモコン1号機は、とりあえず作ってみたものだったので、機能は充分ながら、デザインが悪いなあ・・・という悪い癖が出て、2号機が完成しました。2号機ではBehringerのアイコン、ボタン並びがちょっと斜め を採用。また、ネジ穴も3つにして、他のボタンも押せるようにしました。可能性としては、SRC2496のアップサンプリングありとなしの比較とかにも使えます。

2号機は、Behringerのアイコン、ボタンの並びがちょっと斜め を採用。

工作が一気に面倒になりますが。

DEQ2496の弱点をなんとかしたい

DEQ2496にはリモコン機能がありません。PCをつないで操作もできないし、GEQの調整でも、機材のところまで行って操作が必要です。

なかでも、みんながリモコンがなくて不便だと思っている第一位は、

COMPARE ボタン ではないでしょうか。

仮設定中の特性(GEQ、PEQ、など)と、メモリに記録した特性を、瞬時に切り替えて比較できるボタンです。

まことに便利な機能ですが、試聴中、そのボタンを押しに立ち上がらなきゃならない。

長い棒で押したりしてましたが、それでも顔を横に向けなきゃならんし、なんとか目をつむっていても押せるリモコンにならんのか、とずっと思ってましたが、ついに自作に踏み切りました。

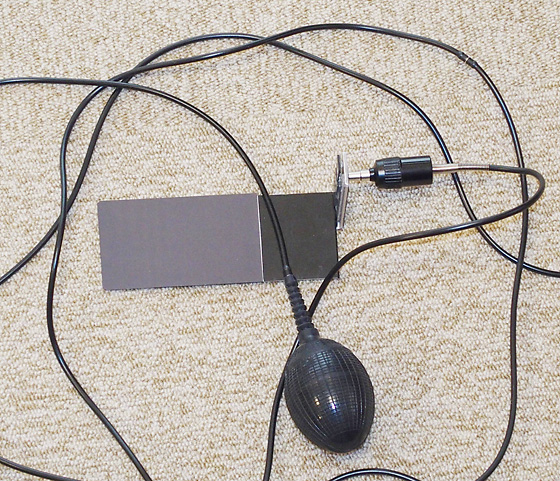

きっかけは、アマゾンで「エアレリーズ」を今でも売っていることを偶然発見したからです。

エアレリーズとは、手元のゴム球を握ると、長いホースを伝って圧力がシリンダーを動かし、カメラのシャッターを押す、という道具。

アナログカメラ世代にはよく知られたものですが、電子シャッターになってからは、それが電線式になり、いまじゃ、電線も不要で、スマホからレリーズする(シャッターを押す)ことができる時代。

50年くらい前(中学か高校のころね!)に買って、天体写真撮影に使っていましたが、いつの間にかゴムが劣化し、捨ててしまいました。

DEQ2496のボタンを押す仕組みを想像しているとき、あのエアレリーズがあれば簡単なのになあ、と思っていました。

いまはもう売っておるまい、と思っていたのですが、今でも4x5、6x9などの大判銀塩カメラでは、まだ使ってますね。だからニッチ商品として売っているんでしょう。

DEQ2496の内部を分解して、電気的にリレーをいれることも考えましたが、私は2台持っているというのもあるし、それにこの手の改造は、シンプルであるほど故障がない、エア式ならノイズ源になる可能性もない。単純なのが、結局、信用できるし、機能美もよろしい、かな?と思いました。

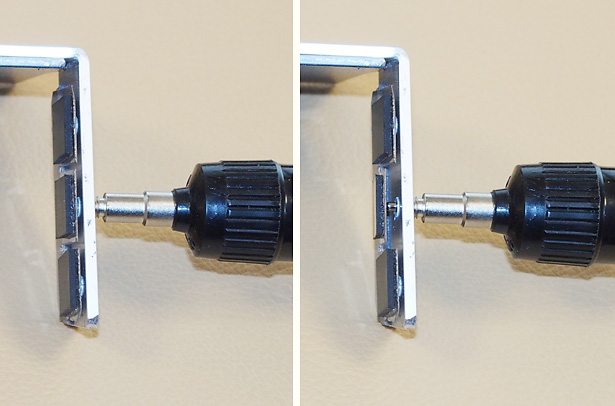

このエアレリーズのシリンダーをDEQ2496にどうやって取り付けるか。これが最後の課題。

使わないときには、完全に跡形なく取り外せて、かつ取付簡単。工作も簡単、DEQ2496本体の改造不要、という条件下で考え付いたのが、

「お、そういえば、天板は鉄板だな。つまり磁石が着くな」

という点。

そこで作ったのが上記の写真のL型金具の部分。アルミ板製で、裏の茶色の部分はマグネットシートが貼ってあります。(黒い部分は傷つけ防止のビニールシート)。

これが天板にぺたっとついて固定されるのです。面積があるから固定は意外と強力です。

ゴム球を握ると、棒が出てきてプラ版を押し上げます。で、小ゴムがボタンを押します。これはまさにアナログ人間の発想だ。

試してみました。これは我ながら素晴らしい。

これまで、「んー、変わったかなあ、どうかなあ」といいながら何回も立ったり座ったりしていましたが、リモコン操作なら、微妙な定位の変化などが手に取るようにわかります。

PEQの300Hz付近の調整の深さを変えると、チェロの定位がふらつくのがしっかりと再確認できました。また、このカットをやめて、その代わりにGEQの315Hzを下げ、同じレベルに調整すると、音色は変わらないのに、大きな定在波成分が、定位を悪くするのがはっきりとわかりました。モワーンという定位不明の音が加わる。

逆に、この急峻カットが、音色そのものは変えていないことも再確認できました。

結果としては、私の判断が間違っていた点や「気のせい」だった点はありませんでした。しかし、これからは、もっと早く判定が着くようになりそうです。

なにしろ、目をつむってゴム級を握るだけで音の変化に集中できますからね。

付属のホースは6m。これは長すぎるので2mほどに切って調整しました。逆に10mにすることもできるようです。