スマフォの充電に使えるような小さな太陽光発電システムを作ってみた。

大震災から5年、改めて防災について考えてみた。一応、日々生活している中で食べ物の備蓄は2〜3日は大丈夫。飲料水は少し心配だがビールやペットボトル飲料などが多少はある。カセットコンロとボンベもあるので簡単な煮炊きはできる。そう考えていくと一番困りそうなのが電気で、夜中の暗闇は困るし、ラジオやスマフォが使えないと情報が入ってこない。

曇天の日が2〜3日続いてもスマフォが何回か充電でき、夜中に1W程度のLED照明が使えることを目指す小規模なシステムで予算も1万円程度。

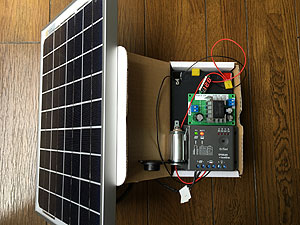

ケース作りに手間がかかってますが、製作途中をアップしました(2016.4.3)。

|

動画 ようやく完成(2016.4.29)。 |

構成部品

主な部品は、太陽光パネル10W、バッテリ 12V 12Ah、充放電コントローラ、DDコンバータなど。

簡単に繋いでみて太陽光パネルや充放電コントローラ、電圧計が動作することを軽く確認。

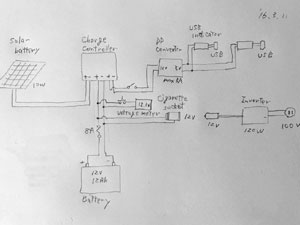

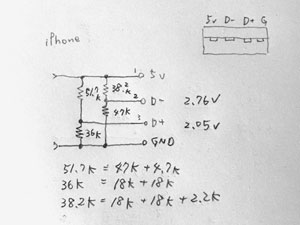

回路

普通の太陽光発電システムの回路と同様(拡大図)。スキャナが壊れてしまいメモをスマフォで撮った写真です。

記載がありませんが、充放電コントローラからDDコンバータのへの回路にも2Aのフューズを入れました。

一応、シガーソケットを付けて100W程度の100Vインバータや、車用の電装品が使えるようにする予定。

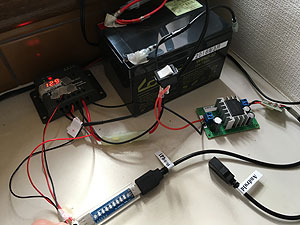

仮り組み

仮り組みして太陽光パネルを出窓に置いてみた。普段もこのシステムからスマフォを充電することを考えて、出窓の近くに置く予定。

目隠し用の透明ではないガラス越しだが、それなりに充電できる様子。

充放電コントローラと電圧計

緑LED点灯は太陽光パネルが発電していることを示し、赤LED点灯はバッテリが正常電圧内にあることを示す。バッテリ電圧が下がると点滅するらしい。

電圧計は、秋月で購入した2線式のもの。常時点灯すると消費電力が大きいのでスイッチを押したときのみ表示。通常は充放電コントローラの赤LEDで状態をみる。

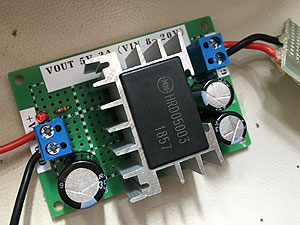

DDコンバータ

12Vから5Vへの変換コンバータは、秋月で購入したモジュールをユニバーサル基板上に組んだもの。この回路へもスイッチを付けて、必要なときのみ通電するようにした。ちなみに無負荷で12V,10mA弱だったので24Hで0.24Ah、12Ahバッテリの2%程度消費する。

右端に少し見える基板は、下記のiPhone充電回路。

iPhone充電用回路

iPhoneを充電するためには、USBのD+/D-端子に電圧をかける必要があるらしく抵抗で分圧して作った。手持ちの抵抗を合成して作ったので本数が多いです。

Androidで急速充電するためには、D+/D-を200Ω位で繋ぐ必要があるらしい。両立させるのは面倒。

ケース作り

出窓近くに置いて毎日使うものなので多少は見栄えをよくしたく、ケースを作り始めたところ。といってもコストをかけず、手元にあったベニア板の切れ端で作る。

下のスリットと、上の丸い3つの穴は放熱のためのもの。充放電はそれほど激しくないが、バッテリや充放電コントローラの発熱を考え、密閉するのはどうかと思ったので。

木工パテ

ベニア板を木工ボンドと細クギで組み立てたあと、隙間や木口の空洞を木工パテで埋める。また、表面に導管も目立ったので全面的にすり込んで下地作り。

サンディング

240番くらいの紙ヤスリでサンディングしたところ。結構ツルツルしてきた。

サンディングシーラー

下地の仕上げはサンディングシーラー。

サンディングシーラー

厚めに塗ってから紙ヤスリで仕上げて下地づくり完了。

最後はラッカースプレィで塗装予定。

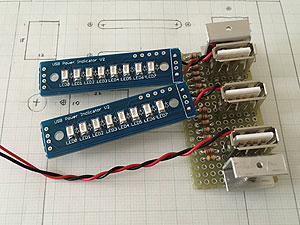

USBバスパワーインジケータ

USB電源の出力には、USBバスパワーインジケータを埋め込むことにした。写真下の2個が組み込み用にUSBコネクタ部分を切り取ったもの。

USB出力

USB出力は3個(1Ax3口)とし、2個はiPhone充電用でインジケータを付ける。

もう一つはAndroid高速充電用としている。こちらにはインジケータを付けない。USBからのLEDライト点灯などインジケータがないほうがよい時にも使う。

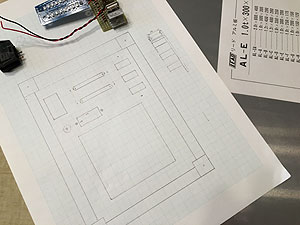

ケース前面パネル

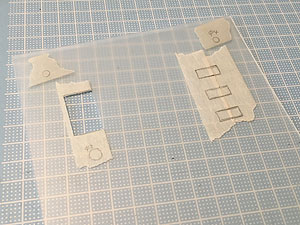

前面パネルは1mm厚のアルミ板で作ることにし、まずは方眼紙でレイアウトを検討し穴開け位置を決める。

この方眼紙をアルミ板に貼り付けてケガキ針で位置を写し取る。

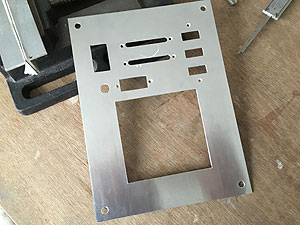

前面パネルの穴開け

小さな四角い穴はドリルで連続した穴開けしたあとヤスリで削って繋ぐ。大きな穴はハンドニブラで噛み切っていく。

前面パネルのヤスリがけ

ヤスリで穴を仕上げる。1mm厚だけど結構大変。

上の左から順にUSB給電スイッチ用角穴、インジケータ用のスリット2個、USBコネクタ3個。

スリット下の小さな角穴は電圧計、その左は電圧計のスイッチ。中央の大きな角穴は充放電コントローラの窓。

電気系の製作より、ケース作りの方が圧倒的に大変。取りあえずココまで。

ケース塗装

塗装はラッカースプレィ(色はシェルホワイト)で4回程度重ね塗り。

前面パネル

アルミ板から切り出した前面パネルを合わせてみたところ。

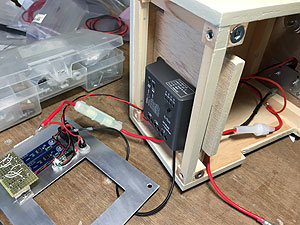

ケース内部

右上はシガーソケット、その下はソーラーパネルの接続端子。

蓋を留めるための鬼目ナットを四隅に埋め込んだ。

ケース背面

シガーソケット(ゴムの蓋を閉めてある)と、ソーラーパネル接続端子。

ケース底面

四隅にゴム足を付けた。スリットは放熱用の吸気穴。

前面パネルカバー

アルミパネルの上に貼るカバーとして、白色半透明のポリプロピレン板を加工しているところ。

もう少し透明度が低い方がよいが、適当なものがなかったので。

電装系前面

前面パネルの裏側にUSB端子、USBバスパワーインジケータ、スイッチ、電圧計などを取り付ける。

充放電コントローラは、穴の位置を合わせてケース側に取り付け。

電装系内部

バッテリの左上の銀色はDDコンバータ(12V→5V)の放熱器、バッテリー・シガーソケットはファストン端子で接続。

取っ手

持ち運びが容易なように取っ手を取り付けた。普段はフラットだが、持ち上げると伸びる。

放熱排気用に開けておいた3つの穴の内、中央を半分ふさぐことになった。

ラベル

アルミ前面パネルには、ネームランド作ったラベルを貼った。その上からポリプロピレンのカバーを貼る。

完成

ソーラーパネルと共に窓際に置いて充電中。

蓋側側面

四隅を低頭ビスで固定してある。

背面

シガーソケットとソーラーパネル接続端子。

今回10Wのパネルを使ったが、コントローラは50Wまで対応しているので、大きなパネルに付け替えることもできる。

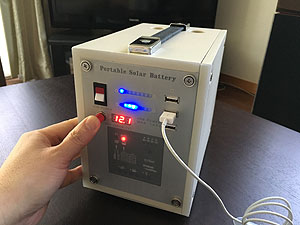

動作中

USB端子からスマフォを充電し、インジケータの青い光が流れている様子。

電圧チェッカのスイッチを押すとバッテリ電圧12.1Vが表示されている。

LEDライト

パナソニックのモバイルバッテリに付属していたUSB LEDライトを挿して非常時の照明に。