* 以下に並ぶ表の右列は講演時に使用する図表である。

左欄の説明文と共に合わせてご覧ください。

** 本文中と章末に示した (注)と(参考文献) は、

専門家向けの内容である。

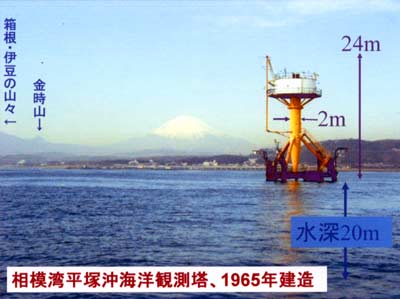

(01/48) 平塚沖には海洋観測塔があり、また

相模湾の海底には海底地震計が設置されており、信号は海底ケーブル

によって陸上の施設まで送られてきている。最初に、これら施設がつくられた

時代背景をお話しする。

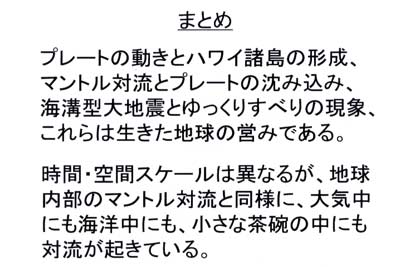

観測塔は1965年に建設されてから44年目の今年(2009年)、所属が防災科学

技術研究所から東京大学に移管された。現在行われている定常的な自動観測

は波浪、水温、潮流、風向風速、及びライブカメラによる海面状況の監視で

あるが、これまでは主に研究的な実験・観測を目的としたものであった。

ここでは、どのような研究が行なわれてきたか、その一部について紹介する。

この講演の後半では、各種の波浪計や風速計の測定原理を模式的に分かり

やすく説明する。

|

|

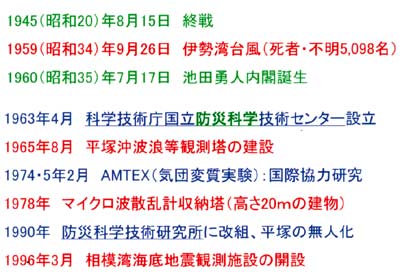

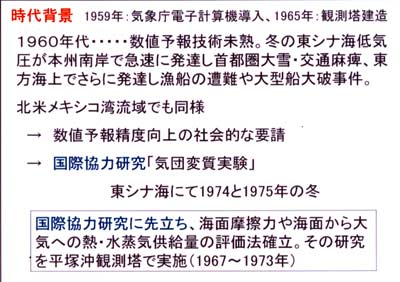

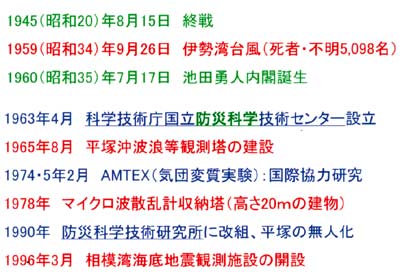

(02/48) 世界大戦の終結後10年以上も経った1959年の

伊勢湾台風によって死者・行方不明が5000名余りもでた。その当時までは

大きな台風が来ると、何百・何千人の死者が

出ていた。池田勇人総理が誕生すると、所得倍増論が発表され、”もはや戦後

ではない!”と言われた。災害防止のために科学技術の発展・振興が図られる

ようになった。

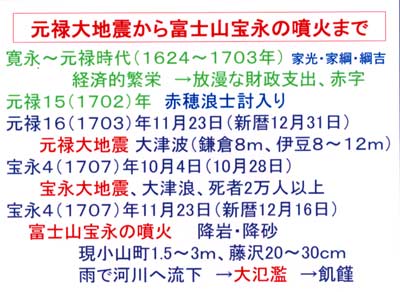

数年のうちに、1963年には科学技術庁国立防災科学技術センターの設立、

平塚沖に観測塔が建設された。この時代、世界的にも気象災害が話題に上がり、

研究プロジェクトが計画され、1974年、75年に気団変質実験が実施された。

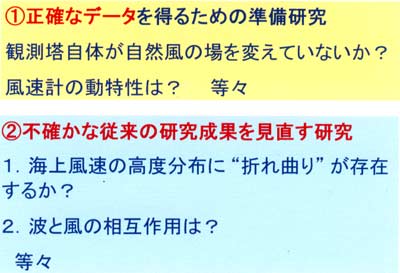

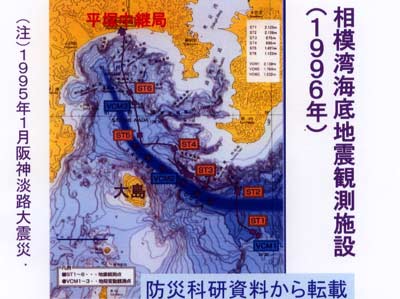

1978年にはマイクロ波散乱計による研究が開始、1996年には相模湾海底地震

観測施設が開設された(この施設は、現在も防災科学技術研究所の所属で

ある)。

|

|

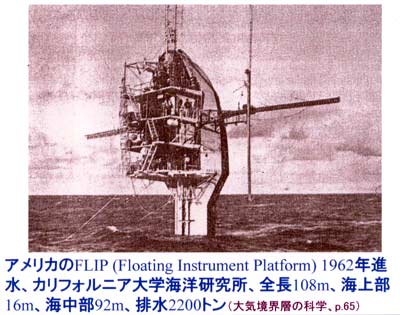

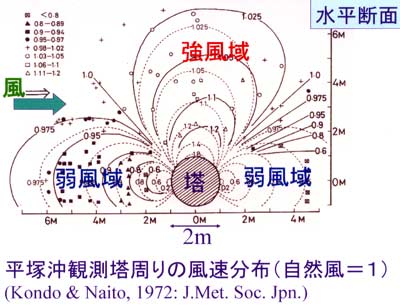

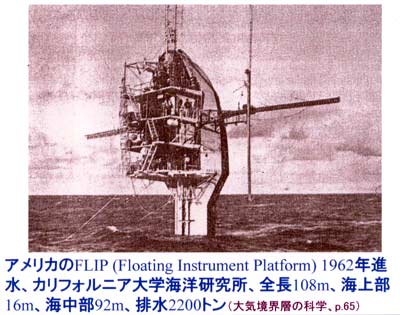

(03/48) 1960年代は世界的に、海洋開発ブームの時代であり、

アメリカ、フランス、イギリス、カナダなどでも海洋観測施設が建造された。

写真は、アメリカのフリップと呼ばれる観測施設で、全長108mの長い船の

形をしており、他の船で曳航されて移動できる。目的地に着くと、垂直に

起てて観測する。水中部は90mの深さがあるが、波高4~5m周期11秒の波が

あるとき、上部研究室は水平に40cmほども動揺するので、風速など微細構造

の観測ができないという欠点がある。

あとで説明するように、平塚沖観測塔で私たちが発見した、波によって誘起さ

れる風速変動は、このフリップ施設では波で動揺するので観測不可能である。

|

|

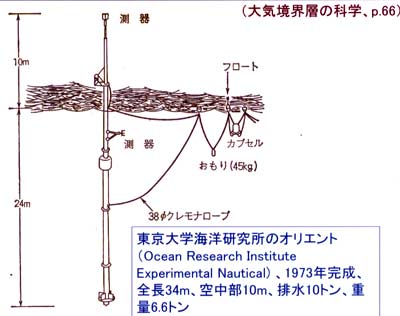

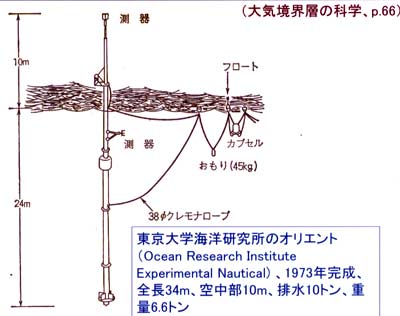

(04/48) 小型の海洋ブイによる海洋気象の観測も行われるように

なり、現在では各海域で定常観測が行なわれている。

図は東京大学が開発し1973年に完成させた中型ブイ「オリエント」である。

これは後述の1974・75年の気団変質の国際協力研究を目指して建造されたもの

であるが、試運転など不十分なまま冬の東シナ海の観測に参加したようで、

データもほとんど収集することなく流出沈没してしまった。

|

|

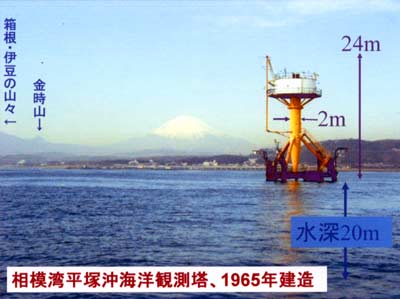

(05/48) 平塚沖観測塔は、世界の同種の施設と比べて、性能に

おいてもっとも優れたものである。この施設で、筆者らは世界の先導的な

研究を行なうことができた。その研究成果の一部はすぐあとで説明する。

日本にはほかに、気象庁気象研究所の伊東沖海洋観測塔(建設数年後に解体)

や博多湾、紀伊白浜、伊勢湾などに観測塔があるが、海洋気象の基礎研究の

目的としては、性能や立地条件などの点で平塚沖観測塔がはるかに優れて

いる。

|

|

(06/48) 正面の平屋建ては平塚沖観測塔の陸上施設であり

1967年に建てられた。この施設内で海洋気象のデータが処理・解析されてきた。現在は

定常観測データが自動記録されている(2009年7月から東京大学に移管)。

左方の4階建てはマイクロ波散乱計収納庫として1978年に建設されたもので

あるが、現在は観測には利用されていない(所属は、現在も防災科学技術

研究所)。

|

|

(07/48) これは陸上施設の北側から撮影された写真である。

右方の壁に大きな丸窓のある2階建ては1996年に造られた相模湾海底地震

観測施設平塚中継局である。海底の6か所から送られてくる信号がこの施設

で中継されて、つくばの防災科学技術研究所に送信されている。この中継局内

でも常時、地震波の記録を見ることができる。

写真の左端に一部分が見えるのは、前図で示した海洋観測塔の陸上施設であり、

2009年7月に東京大学に移管された。

|

|

(08/48) 1960年代の天気予報は、おもに経験則に基づく方式で

あり、数値予報技術は未熟であった。当時、冬の東シナ海で発生した

低気圧(台湾低気圧)が本州南岸の暖流「黒潮域」で急速に発達し、首都圏に

大雪をもたらし交通麻痺を起こした。さらに東方海上では、台風並に発達し、

漁船の遭難や大型船が大破する事件があった。北米メキシコ湾流域でも、

これと同様であった。

数値予報精度を向上すべきという社会的な要請により、国際協力研究

「気団変質実験」の実施計画が1960年代前半に決まった。

タイミングよく、平塚沖観測塔ができたので、国際協力研究の基礎と

しての研究を行なうことになった。

|

|

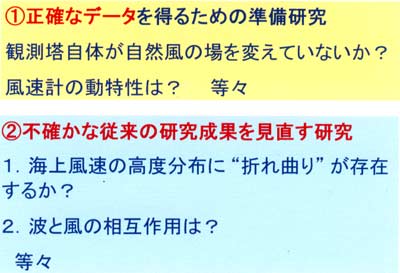

(09/48) 国際協力研究を成功させる基礎研究として、風による

海面の摩擦力、海面と大気の間で交換される熱と水蒸気量を正確に評価する

算定方式を確立する必要があった。そのためには、海面上で正確なデータを

得るため、様々な準備研究を行なった。

一方、当時の世界中には海上気象についての不確かな論文も多数発表されて

おり、それらの真偽を確かめる見直し研究についても行わねばならなかった。

それらについて、以下では1例ずつを説明しよう。

|

|

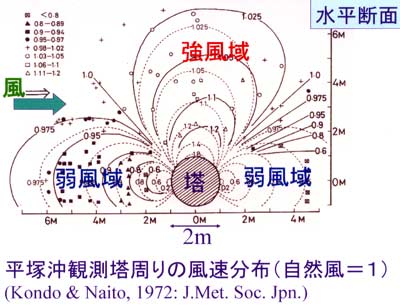

(10/48) 観測塔は大きな構造体であり、その存在自体が自然の

場を変えるので、観測用の測器をどの位置に取り付けるかを検討した。

模型を使った実験や実物の周りの風速分布を観測した。

図は観測塔の海面から10mの高さにおける塔の周りの風速の水平断面図である。

風上側と風下側に自然風よりも弱い範囲があり、風向に直交する側面側には

強い範囲がある。これら弱風域と強風域の中間の方向、つまり風上の45°前後

の方向で、しかも塔から5m以上離れた場所で風を観測しなければなら

ないことがわかる。

観測塔の鉛直断面まわりについても、同様に風速分布を測った。

|

|

(11/48) 海面上は陸面上と違って波があり海面が動いているので、

風速の高度分布は滑らかではなく、途中に”折れ曲り”がある、

という論文が1950年代からあった。1960年代になってから海上気象の研究

が盛んに行われるようになり、”折れ曲り”分布を支持する論文が続々と

発表されるようになった。

”折れ曲り”があるか無いかによって、摩擦力や熱・水蒸気の交換量

の算定方式が大きく変わるので、この真偽を確かめなければならない。

筆者らは、工夫した方式を考案し、海面上の風速分布を正確に観測し、

折れ曲り分布は存在しないことを確かめ、国際誌に発表した。それ以後、

”折れ曲り”分布の論文は出てこなくなった。風速計は実験室で試験して

現場で使用する際にわずかに狂うことがあり、また自然の乱流の中では風速

計の動特性によって、見かけ上の”折れ曲り”分布が観測されることもある

ことを理論的に示した(Kondo and Fujinawa,1972)。

|

|

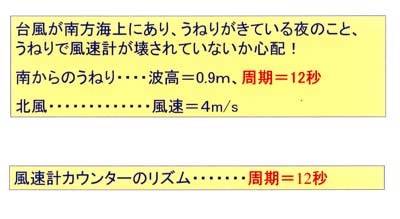

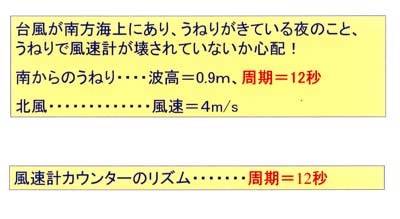

(12/48) 1969年9月25日夜8時ころ、台風が南方はるか洋上に

あり、うねりが来ていた。このうねりで風速計が壊れていないかと心配し、

電磁カウンターの置いてある研究室に見に行ったときのことである。

電磁カウンターのカチカチという音が普段と違って、リズミカルに波のように

聞こえた。急いで当時若かった藤縄幸雄さん、内藤玄一さん、渡部勲さんに

観測体制をとるべく召集をかけた。当時、研究所の宿舎は隣にあったので、

それが可能であった。

当時の非粘性流体の理論では、波によって誘起される風速変動は存在すること

は分かっていたが、実際の海上では、風の乱流スペクトルの中に波と同期する

スペクトルのピークがあることは、観測の困難さから明確には発見されて

いなかった。

|

|

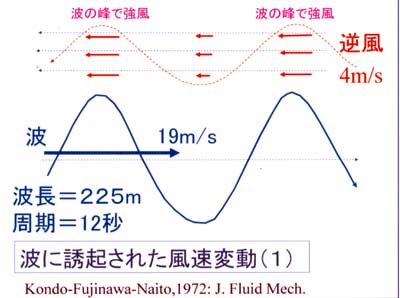

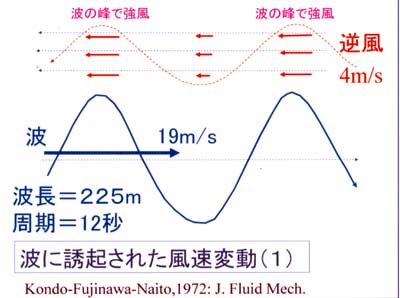

(13/48) 図は波の進行方向(南から北向き)と逆の風(北風)

が吹くときの模式図である。波に誘起された風速変動があり、波の峰で強風

が吹き、波の谷で弱風となる。

波の運動によって誘起される風速変動は、通常、海面上の数m以下の層で

生じており、上空では無くなり乱流的な風速のみとなる。

|

|

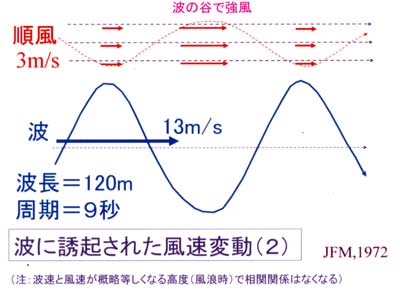

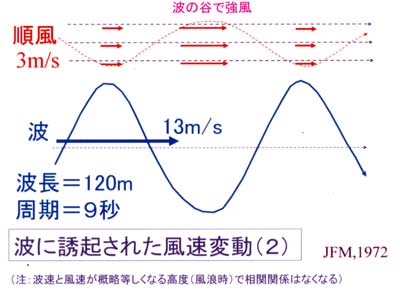

(14/48) 波と風が同じ方向(南から北向き)の場合に

ついては、前の図とは逆になり、波の峰で弱風、波の谷で強風となる。

そうして、この日から1年間にわたり、風向と波向きがいろいろな場合に

ついて、うねりによって誘起される風速変動を観測・解析し、国際誌に投稿した。

その原稿を読んだレフリーも感動させられたという文面をもらった。筆者らが

感動して書いた論文は、読者も感動するものだ。

|

|

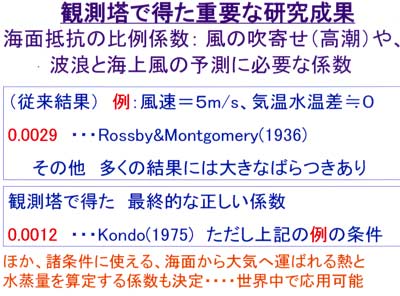

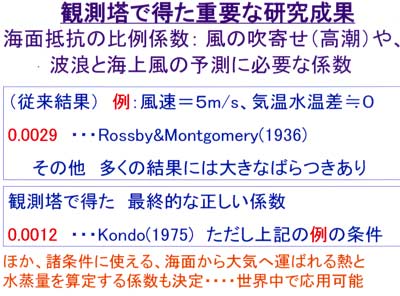

(15/48) 国際協力研究「気団変質実験」に先立って行った

平塚沖観測塔における基礎研究のうち、もっとも重要なことは、海面抵抗の

比例係数や熱・水蒸気量の交換係数を確立することであった。

これらを確立し、本番の南西諸島で行う国際協力研究に間に合わせることが

できた。平塚沖観測塔で確立した成果は、世界中のどの海域でも応用できる

方式である(Kondo,1975)。

|

|

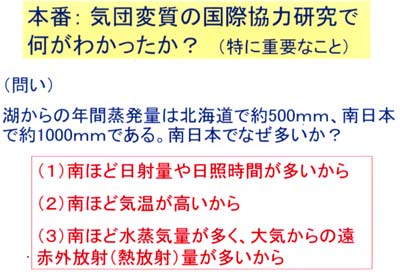

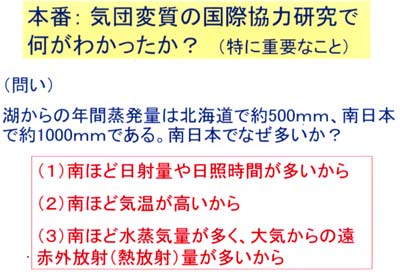

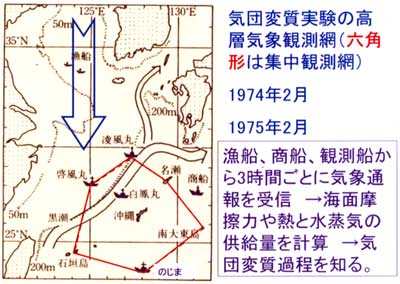

(16/48) 1974、75年の2月に南西諸島で行われた国際協力研究

には、日本のほかアメリカ、カナダ、オーストラリアから多数の研究者が

参加し、いろいろな成果が得られた。その中で、特に重要なことは何だった

か?

それを説明する前に、一般の方にも専門の研究者にも同じ(問い)を

出しておこう。その解答のうち、もっとも重要なものを(1)(2)(3)

の中から1つを選んでください。

専門家が参加する学会等における解答では、(1)を選ぶ学者が圧倒的に

多い。はたして、そうだろうか?

|

|

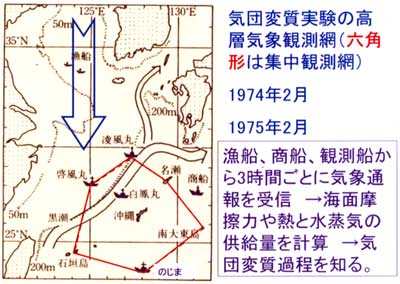

(17/48) 国際協力研究の本番では、黄海、東シナ海の海域で働く

漁船にも特別のお願いをして、3時間ごとに洋上の気象データを

送信してもらった。

図中の六角形の6地点(気象台と観測船)ではラジオゾンデによる高層気象

の観測も行なった。ブイによる観測や、アメリカからの航空機による海面上

30mほどの低空飛行による観測も行なわれた。

これらのデータは沖縄本島の那覇の気象台に設けられた解析センターに集め

られ、気団変質の過程が明らかにされた。冬期の東シナ海での季節風は北

から南に向って吹く。

沖縄地方ではこの北風を”ニシ”と呼ぶ。日本の本土では冬の季節風は西

から吹くが、沖縄近海では北から吹き、北風を「ニシ」が吹くという。そして、

太陽の入る西の方向を「イリ」という。したがって、西表島は「イリオモテ

ジマ」と呼ぶ(身近な気象の科学、p.107)。

|

|

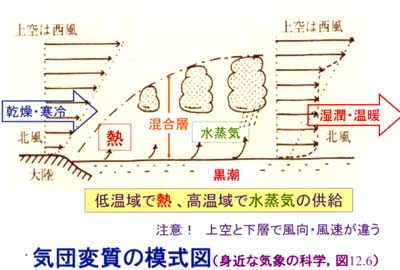

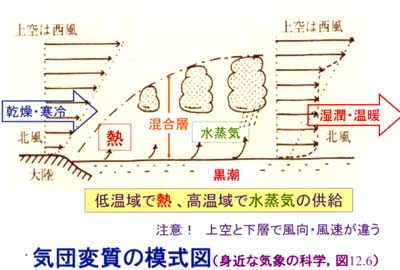

(18/48) 気団変質過程を模式的に描くと、大陸から乾燥・寒冷な

気団が海上に吹きだすと、まず、最初に(相対的に)海面から大量の熱をもらい

気温が上昇する。気温が高くなると、水蒸気量を多量に含みうるようになり、

南に行くほど海面から水蒸気の供給を受けて湿潤化する。

このような過程によって、乾燥・寒冷気団が暖かい海上で変質し湿潤・温暖

化しているのである。

|

|

(19/48) 東シナ海で分かった気団変質過程を人体にあてはめて

みよう。人体のエネルギー収支や質量収支は食料や排泄量の直接測定と、呼吸

による酸素・二酸化炭素交換量の差などは計算によって求めることができ、

発汗量は収支式の残差として計算される。入院中の安静時の人体について、

2週間ごとに発汗量を求めてみると、室温と密接に関係していることが

わかった。

発汗量は気温と関係し、高温時ほど汗が多いことは私たちの日常生活から

分かっていることである。東シナ海における気団変質も、これと同じ原理に

基づく現象であったのである。つまり、気温が高いほど汗(蒸発量)が多い

のである。

図は筆者が1988年に急性心筋梗塞で140日間入院したとき計測した資料に

基づいて作成したものである。

|

|

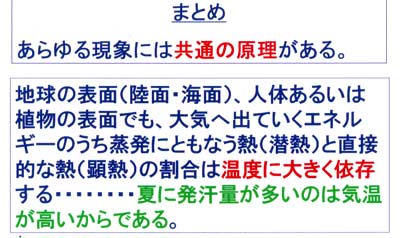

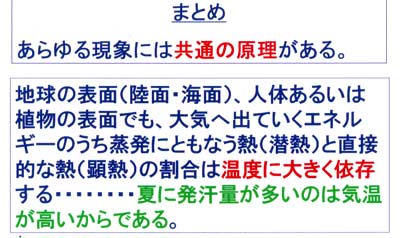

(20/48) 熱や水蒸気量の交換についてまとめてみた。

|

|

(21/48) こうした時代背景のもとにつくられた相模湾海底地震

観測施設の話にすすむことにしよう。

|

|

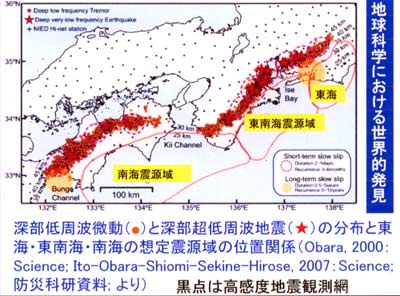

(22/48) 図は、この500年間に発生した東海~東南海~南海大

地震の震源分布である。これらの震源域はユーラシアプレートの下に

フリッピン海プレートのもぐり込みの地域に分布している。

|

|

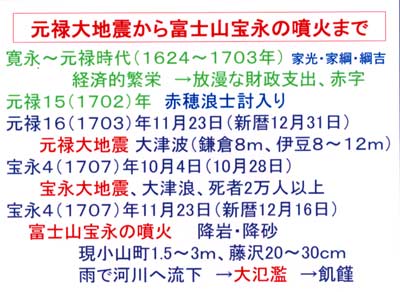

(23/48) 1703年の元禄大地震に続く1707年の宝永大地震と

富士山宝永の噴火によって大災害がもたらされた。

この500年余の記録をみると、東海~南海沖ではおおよそ100年間(70年~150年、

ただし1923年の関東大地震と1946年の東南海・南海大地震の間隔は短い21年間)

ごとに大地震が発生している。この統計を参考にするならば近い将来、

大津波を伴う大地震を想定しておかなければならない。筆者らの見るところ、

壊れやすいブロック塀や市街地の看板などは危険である。ブロック塀では

下敷きになると死者がでる。

|

|

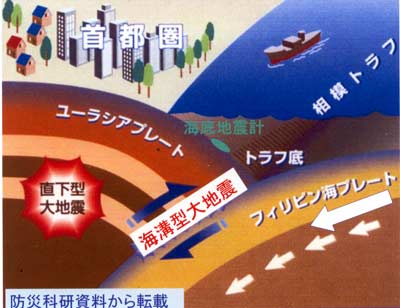

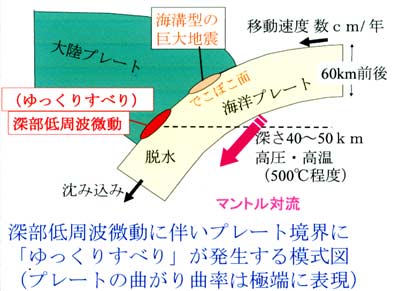

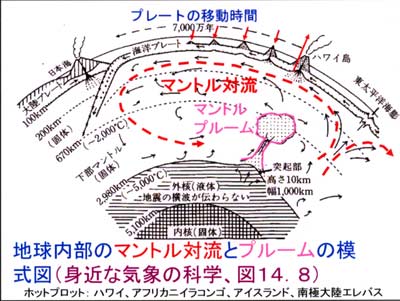

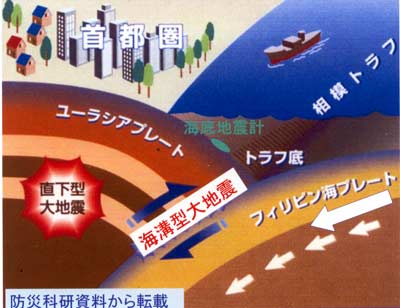

(24/48) 首都圏での生活にとって大きな脅威となる「海溝型大地震」

と「直下型大地震」の発生メカニズムが図示されている。

フリッピン海プレートはマントル対流によってユーラシアプレートの下へ

もぐり込んでおり、これらプレート境界において海溝型大地震が発生する。

大地震が発生する近傍の海底でデータをとり、詳細な解析を行うことが

必要となった。

|

|

(25/48) 海溝型大地震に関する研究を行なうために、防災科学技術研究所

(つくば市内に本所)では、1978~79年に「自己浮遊式海底地震計」

の開発を行った。写真は、その地震計が開発・製作された後、試験のために

海底に沈める直前の模様を撮影したものである(トンガ-ケルマデック海溝域

における試験)。

この地震計は、その後各方面で利用されるようになったが、当初の開発は

藤縄幸雄博士らによって行われたのである(藤縄、1980)。

この地震計は、回収するために音波信号を船から送ると海面に浮き上がる

よう仕掛けられている。

この地震計では、1か月の地震記録の解析に1年間を要した。そのとき、

オンラインで海底地震が観測できるならは、どんなにかいいだろうと切に

願っていたのであった。この願いが16年後に実ることになる。

|

|

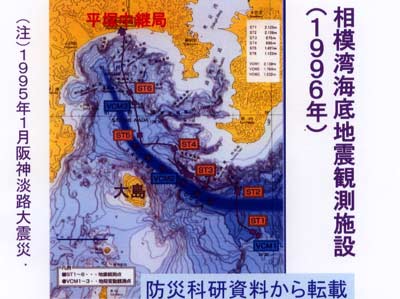

(26/48) その後、首都圏の地震対策の強化プロジェクトの一つ

として、ケーブル式海底地震計システムの予算(45億円)が採択され、

1996年3月に「相模湾海底地震観測施設」が設置され、平塚にその中継局

が置かれた。

|

|

(27/48) 平塚局の内部の写真である。この庁舎は2階建てであり、

見学は2階からできるようになっている。中継局は無人であるが、データは

自動的につくばの本所に送信されている。

その後、防災科学技術研究所では全国的な地震観測網が充実し、この相模湾

海底地震観測装置によるデータは全国的な観測網の一部としてデータ収集・

解析され、世界中の研究者に利用されている。

|

|

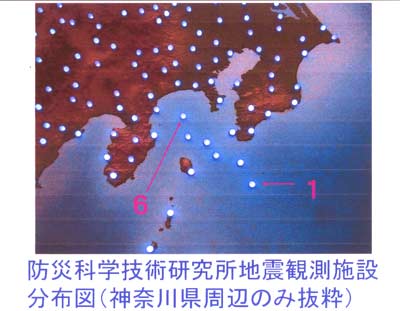

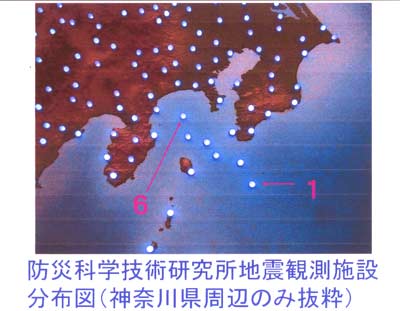

(28/48) 防災科学技術研究所は、強震観測網(約1,000か所)、

高感度地震観測網(約800か所)、広帯域地震観測網(約100か所)をもち、

データはインターネットを通じて世界中に公開されている。ユーザー登録

すれば、詳しい波形データも取得できる。

地震が発生すると地震情報は法律によって気象庁から一般向けに発表される

ことになっているが、防災科学技術研究所は気象庁とは別に、綿密な地震

観測網を全国に展開しており、おもに研究目的にリアルタイムでデータ収集・

解析・公開を行っている。

|

|

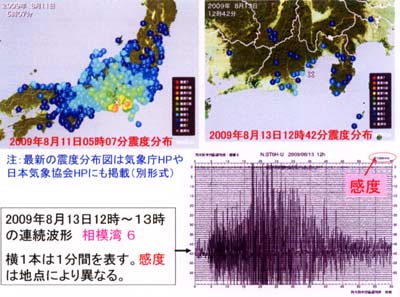

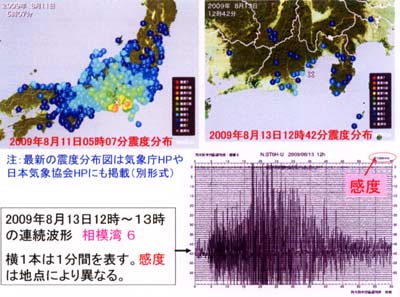

(29/48) 地震記録の例を示した。これは2009年8月11日05時07分

に静岡県内で発生した震度「6」の余震(震度=「3」、8月13日12時42分)

を相模湾海底地震計6番(平塚海岸に一番近い地点)で記録したものである。

|

|

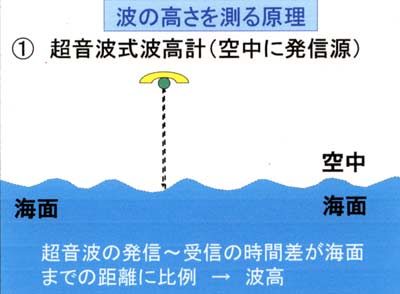

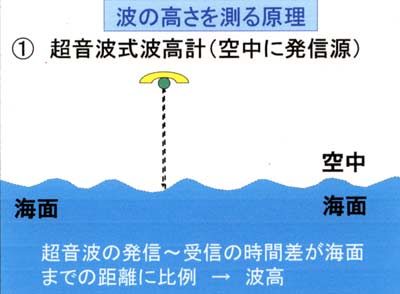

(37/48) 超音波式波高計は、音波の伝わる時間を測り、発信機

から水面までの距離、つまり波高を観測するものである。

超音波とは周波数が普通の音よりも高く、ほとんど人間の耳には聞こえない

音波のことである。

(注) 最近は、メンテナンスの関係で、音波センサーを水中(海底)に固定した

波高計が使われている。

|

|

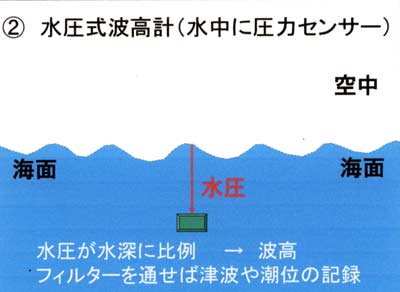

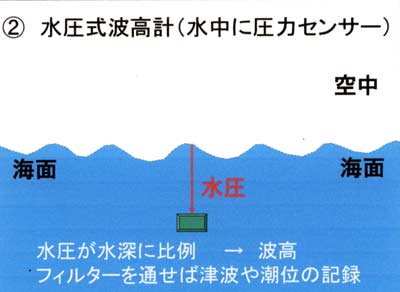

(38/48) 水圧式波高計は、水中に設置した圧力センサーで、

水圧の変化を測る測器である。海面のこまかな波(周波数の高い波)には

感じず、比較的波長の長い波浪やうねりなどを観測する。

|

|

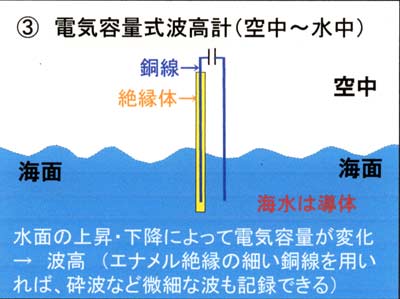

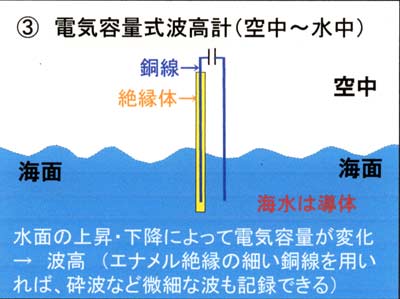

(39/48) 電気容量式波高計は、水面の上下変動によってセンサー

の電気容量の変化を測って波高を知る。つまり、センサーは一種のコンデン

サーとなっている。

この方式の波高計はエナメル絶縁の細い銅線をセンサーとして用いることが

でき、砕波・白波など微細な波も観測できる。筆者らは基礎研究では、塔の

3方向に3個の細いセンサーを取り付け、いろいろな周期について波が移動

する波向の観測も行った。

長期の観測では、細線のものは絶縁悪化や切断するので、直径数cmの堅牢

な絶縁体で包まれた金属体の電気容量式波高計を用いる。

|

|

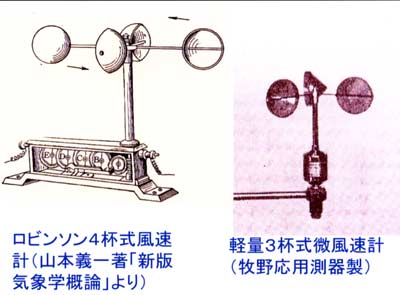

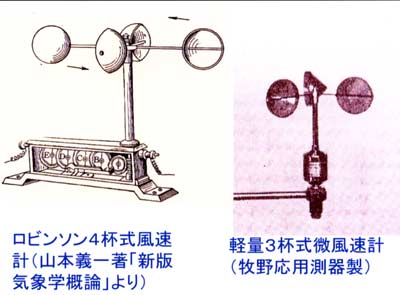

(40/48) ロビンソン4杯式風速計は明治時代から1960年代まで

広く使われてきたもので、機械的構造が素晴らしく、風杯の回転数が

歯車仕掛けによって、1の桁、10の桁、100の桁、・・・・がそれぞれ

表示されるようになっている。

この風速計は回転軸から風杯までの腕が長く、自然の乱流中では過大に回り

過ぎるという欠点があるので、最近では使用されなくなった。

右図の軽量3杯式微風速計は微風から観測できるように設計され、機械的

接点が無く、回転軸の回転によって光の照射・遮断が光センサー

でカウントされる原理によって風速を測定する。起動風速は0.1m/sである。

第3節で説明した基礎研究では、海面の波しぶきによって風速計の回転軸・

計数部に海水が入っても電気的ダメージを受けないよう、工夫した軽量

3杯式風速計を用いた。

|

|

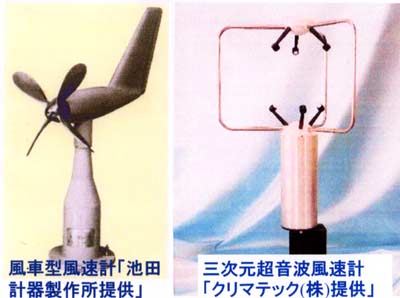

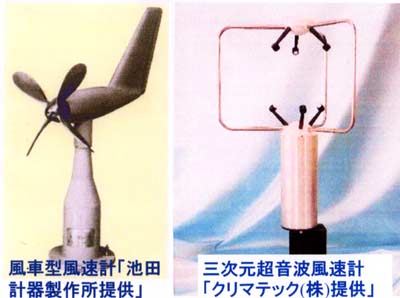

(41/48) 風車型風速計は現在広範囲で使用されており、風向と

風速が一つの器械で観測できる。

超音波式風速計は1960年以後、研究目的に使われるようになった。いろいろな

構造のものがあり、水平風速を観測する二次元風速計や鉛直成分も同時に観測

する三次元風速計がある。特に鉛直成分の観測が難しい。その理由は、鉛直

成分は水平成分に比べて小さく、取り付けのわずかな傾きや周辺の構造物

や地物の存在によって、真の鉛直成分が歪むことがあるからである。

|

|

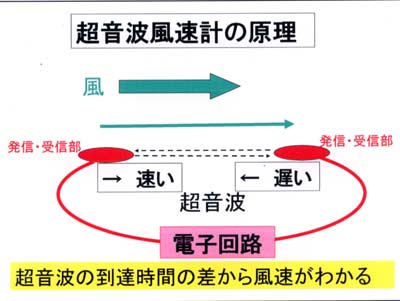

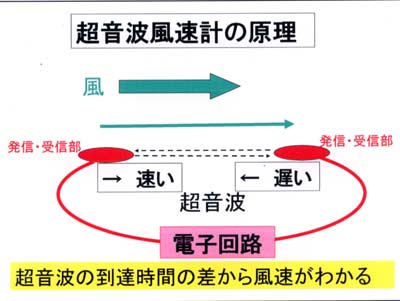

(42/48) 超音波風速計による風速観測の原理を示した。超音波は

風によって流されるので、両発信部から出た超音波は風速に比例した時間差

で受信部に到達する。この時間差から風速を知ることができる。

|

|

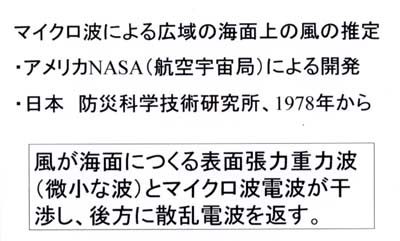

(43/48) 最後にマイクロ波を利用して広域の海面風速を

推定する研究を紹介する。マイクロ波とは通常の電波より波長が短い

(1mm~1m)電磁波のことである。

最初に開発を手がけたのはアメリカ航空宇宙局であるが、わが国では

宇宙開発の一環として衛星搭載機器であるマイクロ波散乱計の基礎

研究が立ち上がり、防災科学技術研究所が担当した。

|

|

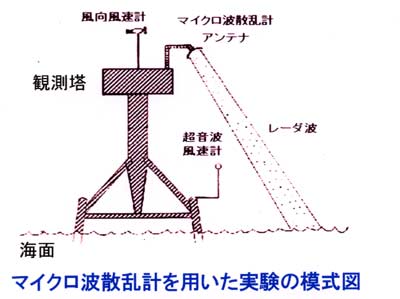

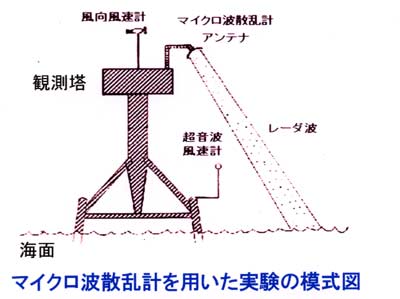

(44/48) 図は平塚沖観測塔に設置し、海面にマイクロ波電波を

照射し海面で散乱して後方に返ってくる電波を測定している模式図である。

海面の微小な波は風速によって変わるので、その後方散乱電波の測定から

海上風速が推定できる原理である。観測塔でデータを蓄積すれば、海上風速の

推定精度が向上するわけだ。

|

|

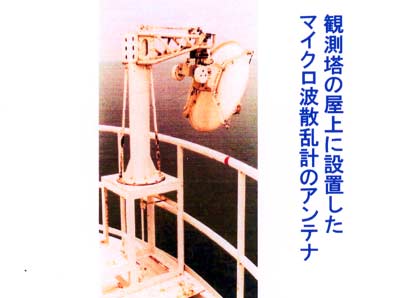

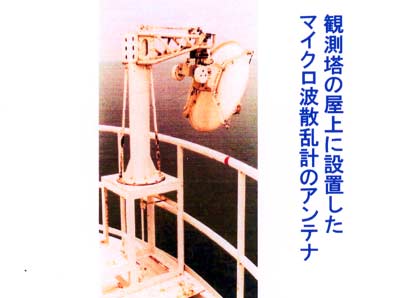

(45/48) これは、観測塔の屋上に設置したマイクロ波散乱計のアンテナ

(パラボラアンテナ)の写真である。送信用と受信用のアンテナは共有できる。

|

|

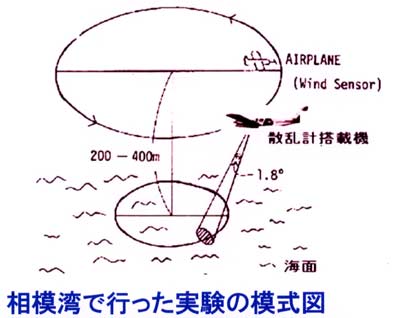

(46/48) 観測塔で基礎データを十分に取得したのち、こんどは

小型飛行機にもマイクロ波散乱計を搭載して、1980年と1981年にわたり相模湾

上で実験した。写真で見られるように、飛行機の後部ハッチは取り払い、

アンテナを上空で外側にせり出す計測システムを作った。実験中は研究員が

モンキーロープを体につけ手動でアンテナ角度を変更するなど、危険な操作

を行った。

|

|

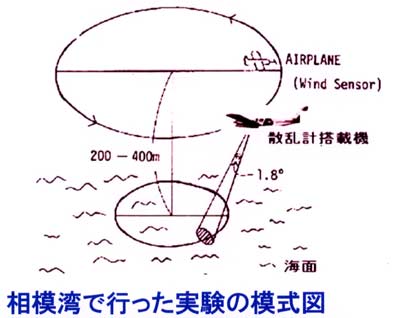

(47/48) 飛行機は海面とレーダ波の入射角を大きくとるため、

旋回飛行した。さらに、実験海域の風向風速を観測するため、もう一機の

飛行機が運行してそのデータを取得した。このようにして、マイクロ波散乱計

の基礎的資料を蓄積し、実用化への研究を行った。

|

|

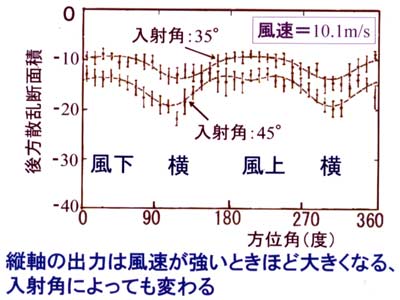

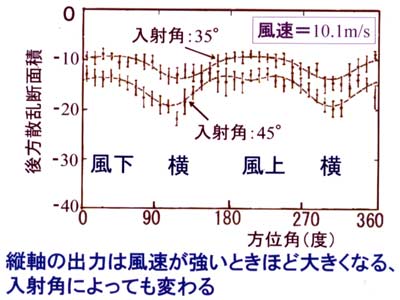

(48/48) 図は飛行機観測の結果の一例である。縦軸は風速の

大きさに対する受信電波の強さを表す。散乱計アンテナが受信する海面からの

後方散乱電波は、風速が強いと大きい。

また風下側と風上側の海面からは強く、風向の横方向からは弱い

ので、図の曲線の形から風向を知ることができる。

図では入射角=35°と45°の2通りの結果が示されているように、海面への

マイクロ波の入射角度によって、返ってくる電波の強さは変化することが

わかる(内藤ほか、1984)。

マイクロ波散乱計は地球を南北に巡る極軌道衛星に搭載され、幅500kmの

帯状の海域の風向と風速が観測される。1日数回地球を周る運行で、目標と

する広い海域の観測が行われ、そのデータを合成して海上の風向・風速を

知ることができる。

|

|