K71.露場風速の解析ー津山1

著者:近藤 純正・廣幡泰治・菅原広史

岡山県内陸盆地・津山の丹後山に設置されている津山観測所北側に接する公園で風速

(露場風速)を観測した。ここは丘地形にあり西側は傾斜角27°の崖である。

南東~南西側は開けているが、西~北東方向には樹木や竹林がある。露場風の顕著な

特徴は、(1)測風塔風向が西~北西のとき、露場の風向は大きく曲げられ北~北北西

となり、風速比は0.2程度と小さい。風速比が小さいのは、西側が崖によると考えられ、

青森県深浦で見出された関係と同じである。

(2)開けた南寄りの風のときの風向変動は小さいが、北側が袋構造の風止めとして

働き、南が開けている割に風速比(露場通風率)は小さい。これも青森県深浦に

似ている。丘上の観測所の風速比(露場通風率)が小さいのは、測風塔

レベルの風速が平坦地に比べて強めに吹くからである。

(完成:2013年2月8日)

本ホームページに掲載の内容は著作物であるので、

引用・利用に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを

明記のこと。

更新の記録

2013年2月1日:素案の作成

2013年2月3日:所々に加筆

2013年2月5日:部分的に改訂

2013年2月8日:図71.8を訂正

2013年3月17日:図71.8を訂正

目次

71.1 はしがき

71.2 露場風速計の設置

71.3 仰角の測量

71.4 風速比と風向差

71.5 露場広さと露場通風率

71.6 まとめ(各地観測所の比較)

71.1 はしがき

重要な気候観測所近傍の環境を維持・管理するには次の3つが必要である。

①露場から周辺地物の仰角を方位5°間隔で測量すること。

②露場内の高度 1.5~2mで風速(露場風速)を長期間にわたり観測すること。

③露場周辺の樹木等が成長して観測の障害にならないか将来の環境を予想し、

早めに対処すること。

①により、露場の周辺、概略30~400mの範囲の環境変化がわかる。②により、

露場内および露場フェンスの外側に雑草・灌木が生えれば、風速比

(=露場風速/測風塔風速)が変化し、露場内から近傍50m程度までの環境変化が

分かる。雑草などが0.5m以上にならぬよう刈り取ること。

③は観察力と想像力によるものであり、低木のうちに早めに除去し、先送りしないこと。

いずれも記録に残し、長期資料の解析に役立てる。

仰角αの変化、すなわち1/tanα=X/h(X:露場空間の広さ、h:地物の高さ)の30%の

変化と、風速比(露場通風率)の10%の変化が注意すべき環境変化であり、これ以上の

変化が生じないように管理しなければならない。

重要な観測所の一つである津山観測所(津山特別地域気象観測所)では、露場

フェンス北側の公園で2012年12月14日から2013年1月21日まで(39日間)、露場風速の

試験観測を行った。

今回の観測で特に注目すべきは、

注目点1:津山観測所は青森県深浦と同様に丘地形にあり、崖の方から吹く西寄りの

風のとき、測風塔風速に比べて地面に近い露場風速が弱くなるか? つまり風速比

(=露場風速/測風塔風速)や露場通風率(風通しの良し悪しの程度)が小さめになる

か?

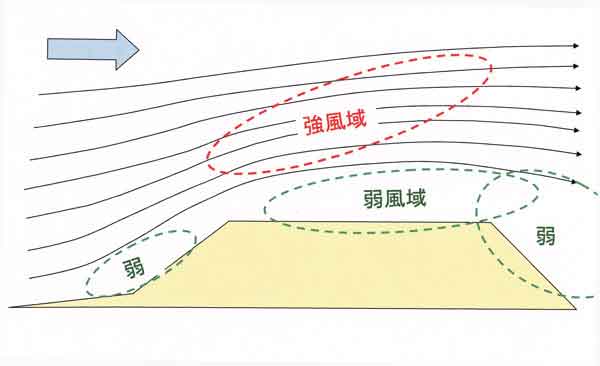

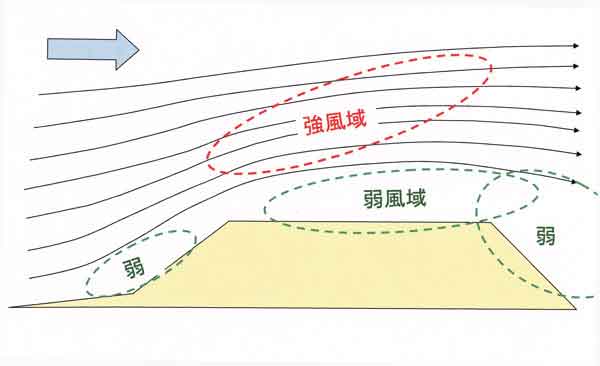

図71.1は丘上を越える風の流れの模式図である。平坦地に比べて、測風塔高度付近は

気流が収束し、強風域となる。つまり、測風塔の風速は強めに観測される。一方、丘

の直上の地面に近い露場風速計付近では弱風域となり、風速が相対的に弱めに観測

される。その結果、風速比(露場通風率)は小さくなる。

丘上の風速比(露場通風率)が小さくなるのは、深浦でも観測された

(「K68. 露場風速の解析ー深浦2」の図68.5上を参照)。

図71.1 丘上の風の模式図。実線は流線、間隔の狭い所は強風、広い所は弱風となる

(「K66. 露場風速の解析―深浦御仮屋」の図66.13に同じ)。

注目点2:この観測地点は南東~南西が開けているが、西~北東には樹木・

竹林があり袋構造となっており、南寄りの風のとき風速比や露場通風率が小さめになる

か?

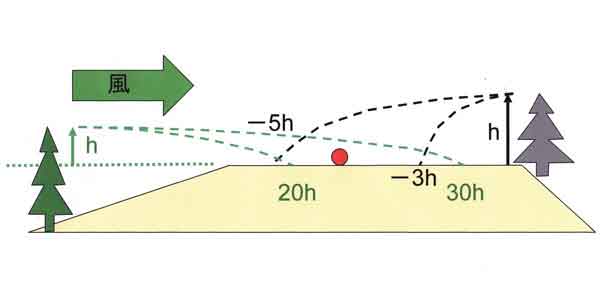

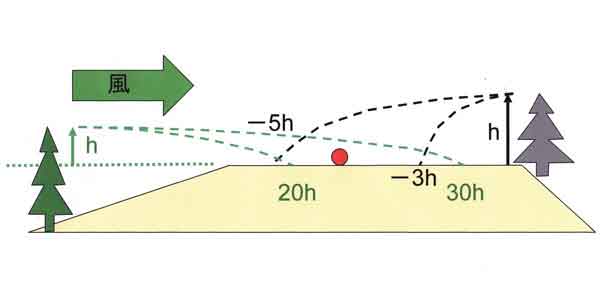

図71.2は風が図の左から右に吹く場合の模式図である。観測点(赤丸)の風上側の

樹木(緑色、観測点に対する距離は 20h~30h )からは遠いので、その影響は小さいが、

風下側にある樹木に近く(黒色、観測点に対する距離は -3h~-5h )、風止めされる。

その結果、風速比(露場通風率)は小さくなる。

図71.2 津山観測所周辺の断面模式図、南寄りの風のとき、赤丸印は観測点を示す。

観測点は風上の樹高h(緑文字)の風下20h~30h(緑文字)の距離にあり開けている。

しかし、風下側には樹高h(黒文字)の樹木・竹林があり、観測点は-3h~-5h

(黒文字)の風上側に相当し、樹木・竹林(黒色)の風止めの働きにより露場風速は

弱くなる。

これも深浦で観測された(「K66. 露場風速の解析―深浦御仮屋」

の図66.13に同じ)。

津山も深浦と同様に丘の上に観測点があり、同じように風速比(露場通風率)が小さく

観測されるか確認したい。

後掲の図71.10(下図)に示す水平の黒破線の右端の横座標は、図71.2の緑色樹高 h の

風下距離20h~30h を表している。他方の左端の横座標は黒色樹高 h の風上距離 -3h~

-5h を表している。

観測で用いる超音波風速計は、音波の発信・受信プローブ間に雨滴や雪片が入り信号

が不正常になれば、信号は出力しない「無記録」に設計されている。「無記録」が

短時間ならデータ解析上の問題はないが、例えば強風降雪が数時間に及ぶようなとき、

解析に不具合が生じていた。今回は、これが生じないよう解析プログラムを修正した。

解析に用いる資料

津山全域は内陸盆地で風が弱いので、10分間平均風速が3m/s 以下の資料を除外すると

資料数が少なくなる。しかも冬期は殆んど西寄りの風となるので、他所で用いてきた

基準を変更し、2.5m/s以下の資料を除外することにした。弱風時を除外するのは複雑

な大気安定度の影響を小さくするためである。

解析に利用した資料と条件は次の通りである。

・露場風速計の設置場所:津山観測所の北側に隣接する公園内

・測風塔風速>2.5m/s(この条件のデータを全資料とよぶ)

・測風塔風速計の高度:ZA=11.7m

・ゼロ面変位:d=0

・露場風速計の高度:Zr=1.7m

・風速比理想値=Ur/UA=ln(Zr/zo) / [ln(ZA-d)/zo] , zo=0.003m

=6.34/8.27=0.767

zo は、理想露場の地表面粗度(手入れされた芝地の粗度)である。

「全方位平均」の風速比と露場通風率

他の章で取り上げてきた地点と大きく異なる点は、津山での12~1月の風向は

95%がW~NWの風である(測風塔風速>2.5m/sの条件)。そのため、全資料平均の

風速比と露場通風率は実質的にW~NWの風向に対する値となるので、津山に限り、

「全資料平均」に代わり観測回数の少ない風向も含む「全方位平均」(各方位に同じ

重みづけ)の風速比と露場通風率を求めることにした。

71.2 露場風速計の設置

これまでと同様に、露場風速は超音波式風速計(ウインドソニック、PGWS-100-1、

乾電池式)で観測する。観測は1秒間隔で風速・風向をデータロガーに収録する。

このデータから10分間平均の風速・風向および風速変動と風向変動の標準偏差を求める。

測風塔の10分間平均の風速・風向と比較し、風速比(=露場風速/測風塔風速)と

風向差(=露場風向-露場風向)、露場通風率の方位角依存性などを求める。

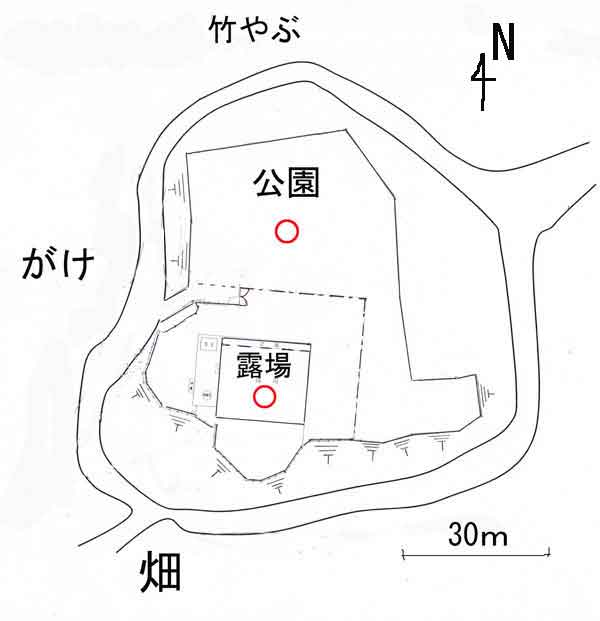

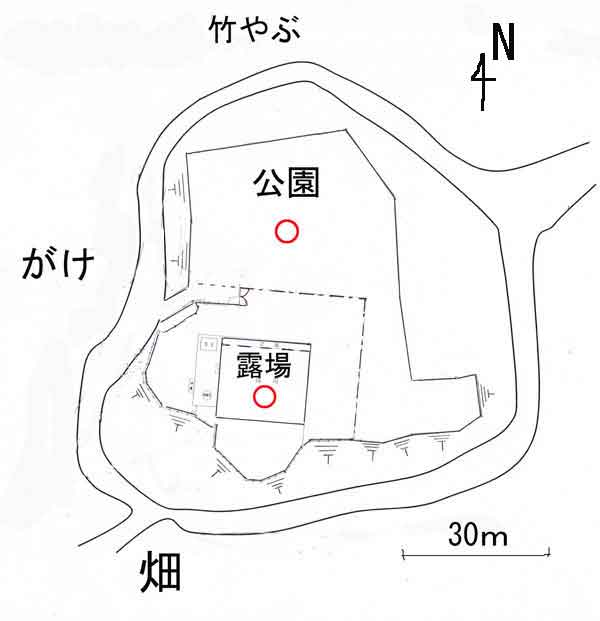

図71.3 津山観測所の周辺地図、模式図。赤丸印は風速計設置場所、公園内は今回の

設置場所(2012年12月14日から)、露場内は次章で説明する露場内の設置場所

(2013年1月21日から)。この公園は丹後山のもっとも高い標高(146.6m)にある。

それより3mほど低い周りには約3m幅の市道がある。露場は公園よりも標高が1m程度

低い位置にある。市道の西側は崖となっており、標高差40m、傾斜角は約27°である

(電子国土地図による)。

露場風速計の設置場所は、公園の中央やや南寄りの場所、コンクリート枠の中である

(図71.4)。公園の大部分(観測所敷地境界の東西フェンスの北側)はアスファルト

で舗装されている。

図71.4 露場風速計(受感部の地上高度=1.7m)。西側から東方向を撮影

(2012年12月14日)。

図71.5 露場風速計を設置した場所の南側から撮影した写真(2012年12月14日)。

上:北方向、樹木の向こうは竹林、コンクリートの白枠内に風速計を設置。

下:南方向、手前のアスファルト舗装(観測所敷地)の向こうに露場がある。

図71.5(下)の写真範囲外の西(右側)に測風塔がある。図71.3の地図では、測風塔は

露場の左側(西側)にある。

71.3 仰角の測量

仰角の測量は、風速計を設置したポールの東側2mで行った。真北は磁石の方位に偏角

7.5°西を補正して決め、周辺樹木の仰角αを方位5°間隔で測量した。

仰角の測量値の結果

仰角の平均:<α>=6.0±6.4°

露場広さ1:1/<tanα>=8.12

露場広さ2:<1/tanα>=16.68±12.37

パラメータ比:露場広さ2 / 露場広さ1=2.05

ただし、<>は全方位の平均値を表し、パラメータ比が大きいほど方位による空間広さ

が一様でないことを意味している。

これまでと同じ定義によって露場広さの方位角分布を求める。

定義:方位別の露場広さ=X/h=1/tanα

森林など樹木群の場合、仰角αを示す高さ h は各方位の視界内に見えるもっとも

高い樹高の仰角とし、その樹木までの水平距離がXである。

方位は0°が真北、90°が東、・・・である

X は水平距離(m)

hは樹高・建物などの高さ(m)

αはhを見たときの仰角(°)

仰角の測量およびその利用上の注意:

(1)仰角α<1.8°のときの取扱い

(2)樹木等の場合、仰角の平均値を読む

(3)露場通風率と露場広さの関係を調べるときの、仰角の移動平均値

(4) 遠くの電柱、露場内の機器などの取り扱い

については、次をクリックして参照のこと。

クリックして次の

「仰角の測量およびその利用上の注意」を参照し、プラウザの「戻る」を

押してもどってください。

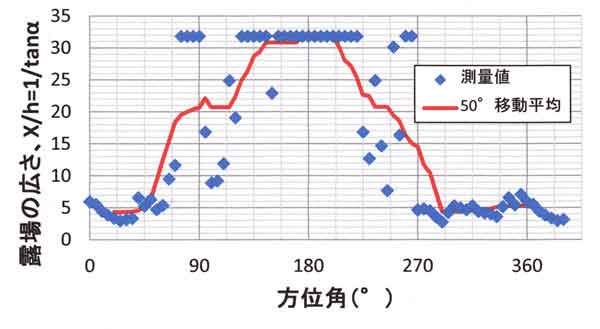

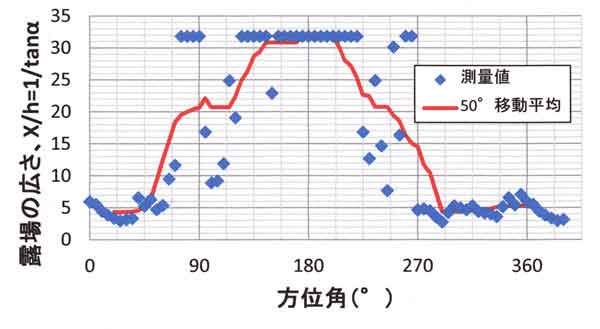

仰角の測量値に基づいて計算した、露場広さ(=X/h=1/tanα)の方位角分布を図71.6

に示した。赤実線は露場通風率の解析(後述)で使用する露場広さの移動平均値

である。

図71.6 露場広さの方位角分布。プロットは測量値、赤実線は±20°範囲で平均した

移動平均値。

図71.6によれば、南側は開けており、しかも緩い斜面で仰角がマイナスとなる方位が

ある(東~南~西、方位5°間隔の36方位のうち14方位でα=-0.2°~-4.2°)。

反対に、北側は樹木・竹林により袋構造の風止めとなり、南寄りの風に対して通り抜けが

悪い。西~北東(方位270°~360°~60°)の露場広さは5前後(仰角=8~20°)である。

これらの特徴が、次節で示す風速比と風向差などに現れることになる。

注4:

前述の注意の(1)によれば、α<1.8°はα=1.8°と置き換えてX/h=1/tanαを計算

することにより、α<1.8°のときのX/h=1/tanα=31.8(最大値)となっている

(図71.6)。

71.4 風速比と風向差

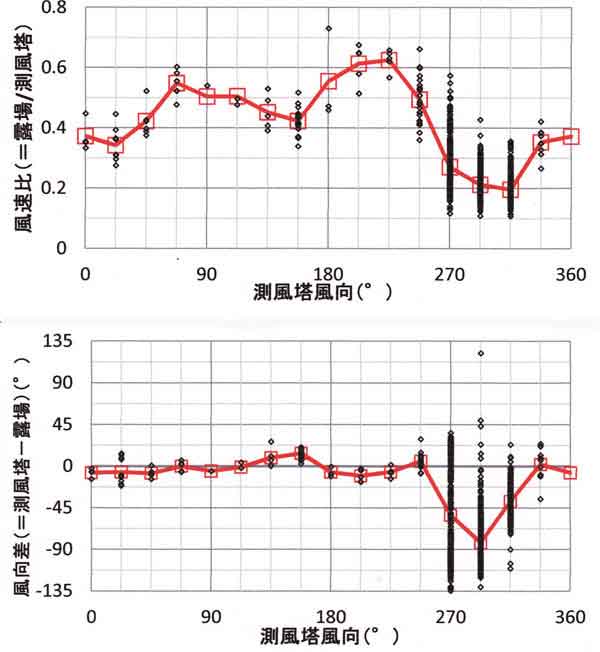

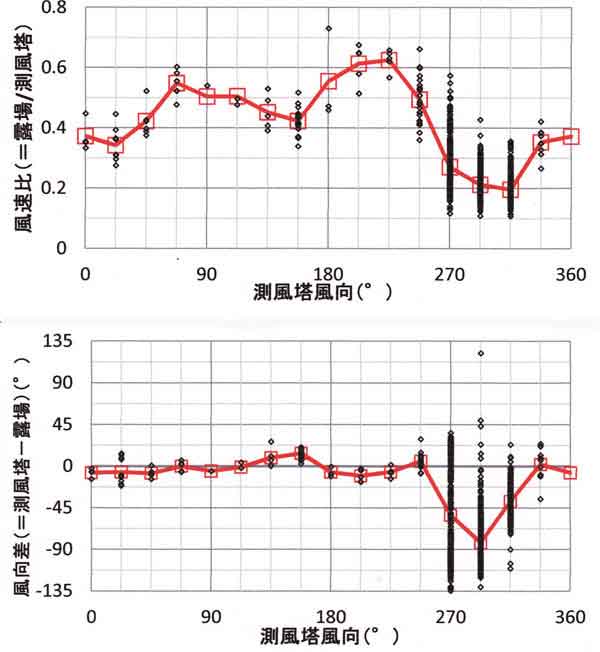

10分間平均の露場風と測風塔風を比較する。図71.7(上)は風速比(=露場風速/測風

塔風速)の風向依存性である。風速比の平均値(赤四角印と赤実線)は0.20~0.63の

範囲に分布している。仰角との関係は次の節で説明する。

図71.7 風速比(上)と風向差(下)の測風塔風向依存性。小プロットは10分間値、

赤四角印付き実線は平均値である。

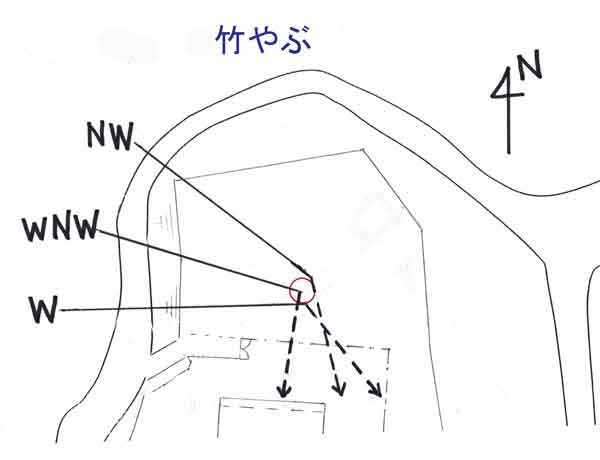

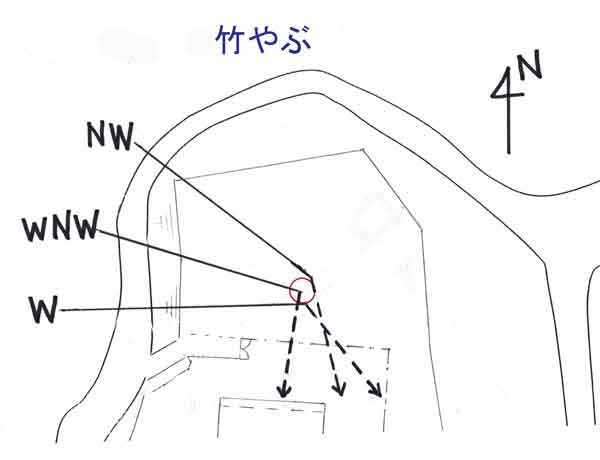

図71.7(下)によれば、風向差は測風塔風向がW~NW(270°~315°)で大きく

マイナスにずれているが、他の風向では大きなずれはない。これを図71.8に模式的に

示した。測風塔の風向(実線)と露場風向が大きく違う場合を破線で表した。

特に、測風塔でWNWの風は、露場では90°近くもずれてSSWの風向となっている。

風向が大きくずれるW~NWの風のとき風速比が小さくなっている(0.20~0.27)。

図71.8 風向のズレの模式図。小赤丸印は露場風速の観測地点、実線は測風塔風向、

破線は露場風向が大きくずれた場合の露場風向を示す。

図71.8の破線は平均の露場風向であり、プラス・マイナスの変動幅は90°ほどもあり、

渦を巻いていることになる(図71.7の下図)。

測風塔風向がW~NWのときは、西側の崖(傾斜角約27°標高差40m)を吹き上げてくる

風であるため、測風塔の風速が強めになり、地面近くの露場風速は相対的に弱くなる。

この現象は、青森県深浦での北寄りの風の場合に似ている(図71.1)。

詳細は次節で説明する。

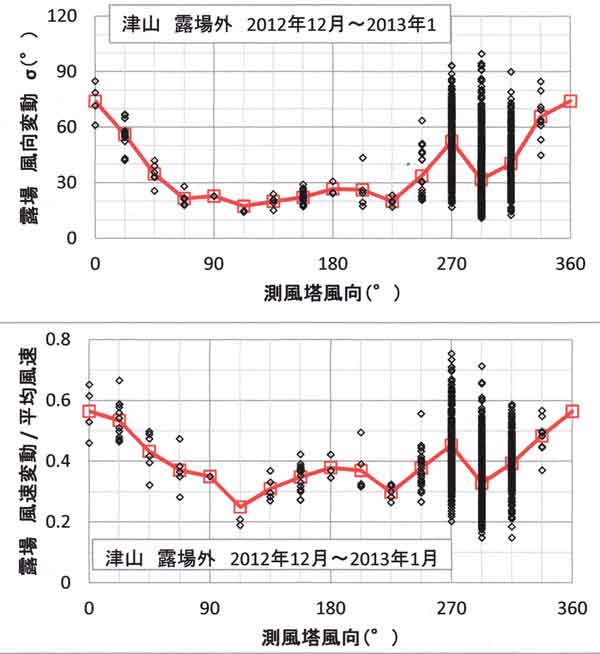

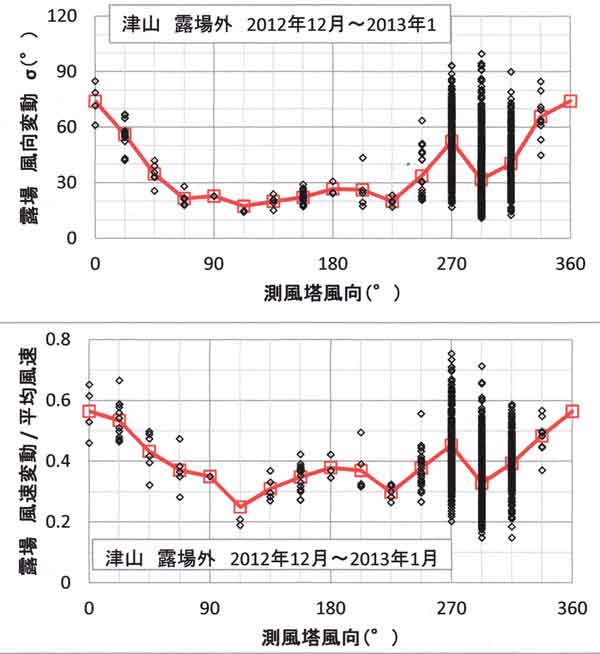

図71.9の上図は風向変動の標準偏差、下図は乱流強度(=風速変動/平均風速)の

風向依存性である。開けた方向、つまり露場広さが広い方向から吹くENE~SWの風

(67.5°~225°)の風向変動はσ=17~27°で小さいことがわかる。これは風上側に

大きな障害物が無いことを表している。しかし、次節で説明するように、この風向き

のときの露場通風率は露場広さが大きい割に小さい。

図71.9 風向変動の標準偏差(上図)と乱流強度(=風速変動/平均風速)(下図)の

風向依存性。

風速比は露場風速計と測風塔風速計の高度(Zr, ZA)によって変わるので、次節では

露場通風率について調べる。

71.5 露場広さと露場通風率

他の観測所と同様に、Zrを露場風速計の高さ、ZAを測風塔風速計の高さ、

UrとUAをそれぞれ露場風速と測風塔風速、zo=0.003mを理想露場の粗度、

dをゼロ面変位とすれば(津山ではd=0を仮定)、露場通風率は次のように定義される。

風速比=露場風速 / 測風塔風速・・・・・・観測値

風速比理想値=Ur/UA=ln(Zr/zo) / [ln(ZA-d)/zo], zo=0.003m

露場通風率(%)=風速比 / 風速比理想値

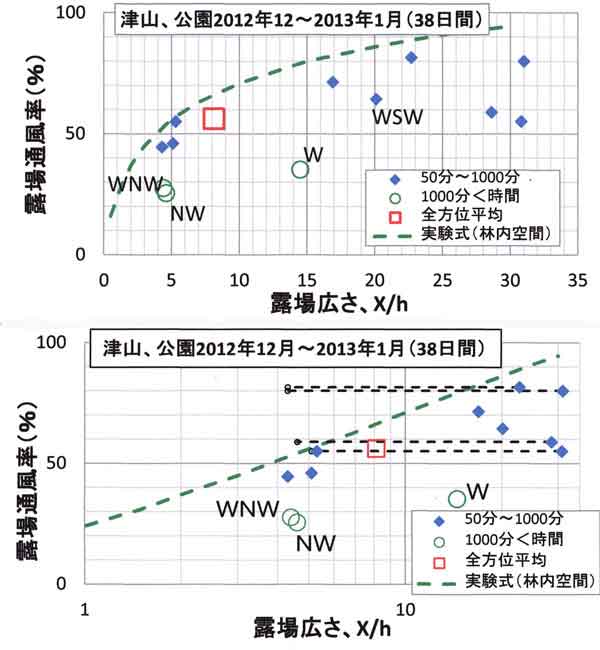

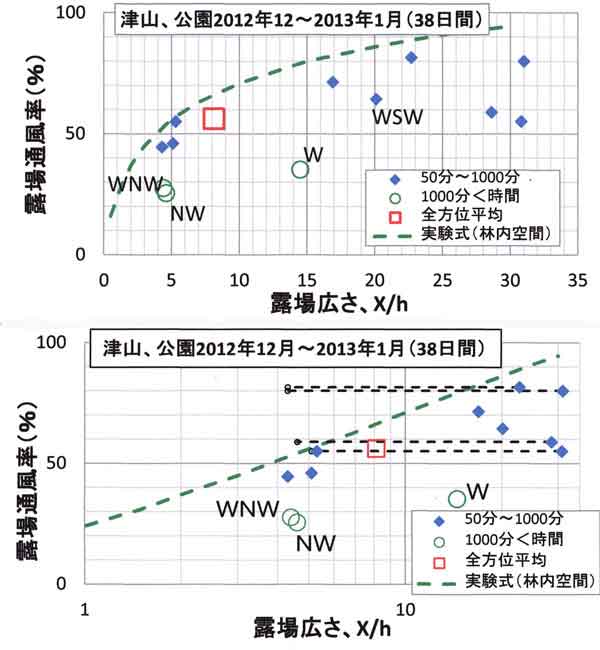

各方位の露場通風率と露場広さの関係を図71.10にプロットした。前述のように今回の

観測期間39日間の95%は測風塔風向がW~NWであり、他の風向の観測回数は少なく、

10回以下の風向は16方位中10方位である。そのため、他章のように観測回数の少ない

風向をプロットから外すと全体像が見えにくくなる。それゆえ、多少の誤差があっても、

10分間の観測回数が5回以上(観測時間>50分)の露場通風率をプロットしてある。

図中にW, WNW, NWを付記したプロット(白抜き丸印:観測時間>1000分)は測風塔風向

がW, WNW, NW(270°、292.5°、315°)の場合である。これらプロットでは、

露場風速が弱めに観測されている。この方位には崖があり、露場風向が大きく曲げられ

ている(図71.8)。この津山でも、青森県深浦で見出されたと同じ丘を吹き上げる

風の特徴が確認された。

図71.10 露場通風率と露場広さとの関係。上図は横軸を直線目盛、下図は対数目盛で

表してある。緑破線は平坦地の林内開放空間における実験式、下図に示す水平の破線の

左端のプロットは風下側の樹木群から測った風上側の露場広さで表した露場通風率で

ある(横軸の露場広さX/hはマイナスであるが、その絶対値で示してある)。

下図は横軸を対数目盛で表したものである。水平の黒破線で示す右端の横座標は、

通常の表し方で示した露場広さであり、SE, SSE, SSW, SWの風向のときである

(Sの風は観測回数が3回のためプロットしていない)。これらの風向に対して、

露場通風率が実験式(緑破線)より小さい方へ大きくずれている意味は、その風向と

180°逆方向(風が吹き抜け去る方向)には袋構造の樹木・竹林があり、風止めの働き

をしている。

水平破線の左端のプロットに対する横軸は、風上側の露場広さの絶対値(マイナスは

付けていない)を表している。

図71.10は見慣れるまでは難しい表示になっているので、座標の表し方について

前掲の図71.2から確認しておこう。図71.2に描かれた

左方の緑色樹高 h の風下距離20h~30h が水平破線の右端の座標である。他方、水平

破線の左端の横座標は図71.2の右方にある黒色樹高 h の風上距離 -3h~-5h を表

している。

この関係は青森県深浦で見出された風止めの関係と同じである(模式図71.2を参照)。

そこで、樹木などの風上側(露場広さがマイナス)において観測される露場通風率の

関係を見てみよう。

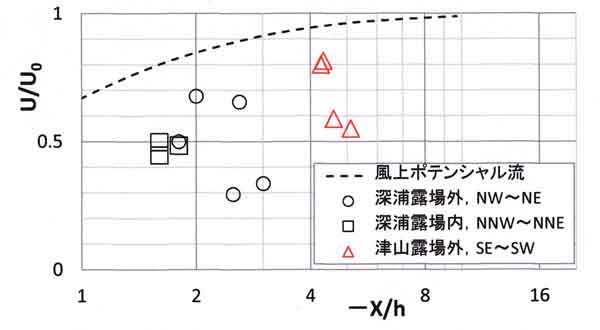

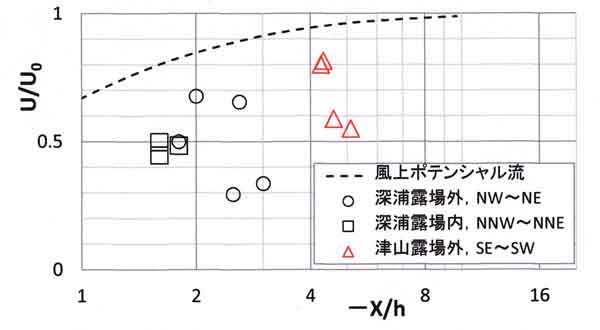

図71.11 風上側での風速比(=U/Uo)と風上距離との関係、ただし Uo は障害物に

影響されない遠方の風速。

破線:一辺が 2h の角柱の風上側(X/h はマイナス、X/h=0 は角柱の風上端)での

風速比(=U/Uo)と風上距離との関係、ただし 非圧縮非粘性流体に対するポテン

シャル流、

プロット:観測値、深浦と津山、いずれも開けた方向からの風で反対側に風止めがある

場合。

図71.11は風下側の樹木が風速を弱める割合を示したものである。縦軸は障害物の影響

のないときの風速 Uo で割り算してある。円柱や角柱など単純な障害物の風上側の

風速は近似的に非圧縮非粘性流体のポテンシャル流で近似される、ただし、平坦地の

場合である。それを黒破線で表してある。

すでに、図71.1と図71.2で説明したように、深浦観測所では、北寄りの風は斜面を

昇ってくる風となるため、平坦となる露場付近では剥離(はくり)の現象もあり、露場風速

が測風塔風速に比べて著しく弱まると考えられる。津山でも同様に、崖を昇ってくる

西寄りの風のときは、測風塔風速に比べ露場風速が著しく弱くなることが確認できた。

これまで説明した関係をよりよく理解するために、露場風速計の設置場所付近から

撮影した合成写真を見てみよう(図71.12~71.14)。

図71.12 観測点付近から西~北東方向の写真、4枚の合成写真のため歪がある

(2013年1月30日)。ほぼ中央の鉄塔の手前の小屋の右端付近が真北。

図71.13 前図に同じ、ただし北~南東方向の写真、4枚の合成。右端のフェンスの

右側は観測所敷地(アスファルト舗装)。

図71.14 前図に同じ、ただし南東~南西方向の写真、3枚の合成。右寄りのやぐら塔は

測風塔、その右側に局舎、観測所敷地はフェンスで囲まれており、一段低い場所にある

露場はさらに内部のフェンスで囲まれている。

観測地点から見ると西~北~北東は樹木・竹林で囲まれた袋構造となっている。

南東~南西は緩い傾斜で低くなっている。こうした地物・地形が露場風速の特徴と

なって現れたのである。

次のようにまとめることができる。

『津山観測所の北側に隣接する公園内(露場外)では、南寄りの風に対して、

南の方位は開けているが、風の通り抜け去る北側には樹木・竹林があり、風止めの

働きにより、露場通風率は露場広さの割に小さい。つまり、風通しの良し悪しは風の

通り抜け去る方位も開けているか否かによって決まる。』

『崖を吹き上げてくる西~北西の風は、地上近くで風向が大きくずれ、風速比

(露場通風率)が小さくなる。これは丘地形の特徴と考えられる。』

表71.1は方位別の風速比と露場通風率の一覧である。「はしがき」でも述べたように、

今回の観測期間では、95%が西~北西の風(測風塔風向)であるため、他の観測所と

異なり、全資料平均の代わりに、風速比と露場通風率の平均値は

全方位平均値(各方位に同じ重みづけをした平均)を示した。

表71.1 風速比と露場通風率のまとめ、2012年12月14日~2013年1月21日(津山、露場外39日間)

X/h=1/tanα:各方位の露場の広さ(±20°範囲の平均)

ただし全方位の平均値のX/hは「露場の広さ1」(=1/<tanα>)

風向:測風塔風向(ZA=11.7m)

資料数:10分間平均値の資料数、ただし測風塔風速>2.5m/sのとき

資料数が5未満の場合、露場通風率は示していない。

風向 風速比 露場通風率 資料数

X/h (°) (%)

5.3 0 0.372 ---- 4

4.3 22.5 0.342 44.6 12

5.3 45 0.422 55.1 6

16.9 67.5 0.548 71.5 5

20.7 90 0.504 ---- 1

20.7 112.5 0.505 ---- 3

28.6 135 0.452 58.9 5

30.8 157.5 0.423 55.1 18

31.8 180 0.555 ---- 3

31.0 202.5 0.614 80.8 5

22.7 225 0.625 81.5 5

20.1 247.5 0.494 64.4 22

14.5 270 0.271 35.3 300

4.4 292.5 0.212 27.7 1178

4.6 315 0.196 25.6 338

5.1 337.5 0.353 41.6 9

8.12 全方位平均 0.431 56.2 1914

71.6 まとめ(各地観測所の比較)

津山観測所の北側の公園(露場外)において露場風速を観測し、方位別の露場通風率

(風通しの良し悪しを表すパラメータ)を求めた。

(1)丘地形の特徴

観測点の西側は崖(標高差40mに対して傾斜角は約27°)になっており、測風塔風向が

西~北西のとき、露場風向は大きく曲げられ風向は北~北北西となる。風速比と露場通

風率は小さくなる。この関係は深浦で見出されたことと同じで、丘地形の特徴である。

(2)風の通り抜けの悪さについて

南側(南東~南西)は傾斜の緩い斜面であり、南寄りの風に対しては上記の丘地形の

特徴を含むことのほかに、風下側(西~北東)の樹木・竹林がつくる袋構造の風止め

作用によって、露場通風率は南側が開けている割に小さい。

(3)露場通風率の全方位平均値について

今回の観測期間(2012年12月14日~2013年1月21日、36日間)では、95%が西~北西風

であり、風向が偏ったデータである。そのため、他観測所で求めた「全資料平均」

の代わりに「全方位平均」(各方位に同じ重みをつけた平均)の風速比と露場通風率

を求めると、全方位平均の風速比=0.431、全方位平均の露場通風率=56.2%となった。

露場広さが大きい割に、これら風速比と露場通風率が小さいのは、上記(1)(2)の

地形・地物の特殊性が現れたものである。すなわち、地形の影響によって測風塔風速が

強めに観測されるために風速比(露場通風率)が小さく現れたのである。

津山(露場外)は露場広さが大きいことは以下の図71.15(各地のプロット)にも示さ

れているように、「露場広さ1」=8.12、「露場広さ2」=16.68 、全国的にみて

大きい観測地点である。次章で示す津山(露場内)はさらに大きく、「露場広さ1」

=12.06、「露場広さ2」=18.36である。すなわち、観測環境のよい観測所である。

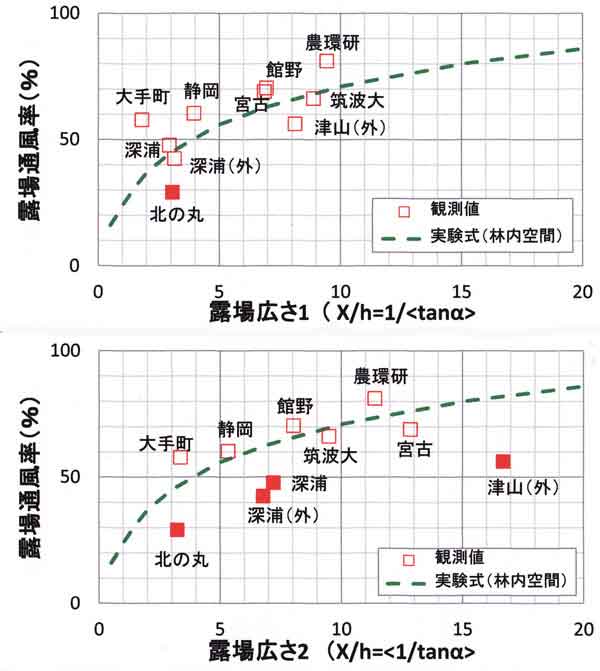

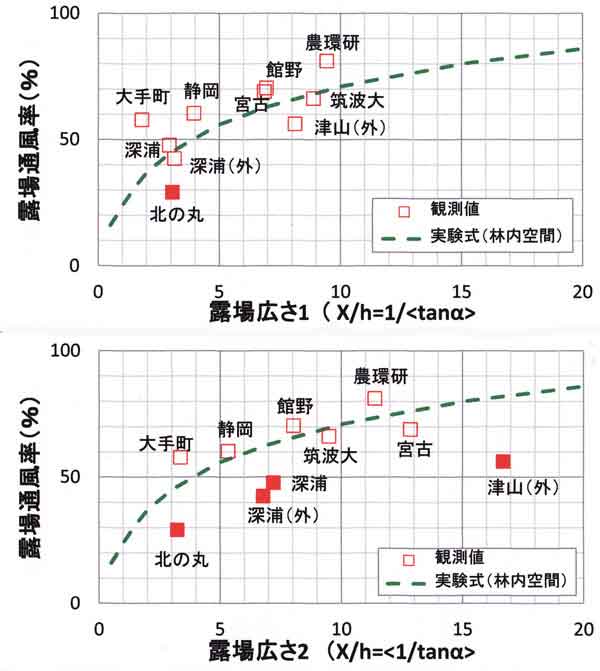

(4)これまでの他所を含む露場通風率のまとめ

図71.15は、これまでの一連の研究によって各地観測所で得られた全資料平均の露場

通風率と露場広さの関係である(ただし、津山は全方位平均値)。

横軸は、上図では「露場広さ1」(=1/<tanα>)を、下図では「露場広さ2」

(=<1/tanα>)で表してある。「露場広さ2」は、仰角αの平均値が大きくても風

の通り抜け易い方位があれば、大きくなる。

図中の塗りつぶし四角印は、露場通風率が小さめの観測点である。北の丸露場は、

露場広さを定義する面積の範囲内に低木の樹木が密に存在することで通風が悪くなって

いる。

図71.15 各地における露場広さと露場通風率の関係、全資料平均(ただし津山は

全方位平均)の関係。上:横軸は「露場広さ1」で、下:横軸は「露場広さ2」で

表してある。

全体的な風通しを表す場合に用いる「露場広さ2」の関数として表した下図では、

北の丸露場のほか、塗りつぶし四角印は、深浦と深浦(外)と津山(外)である。

これらは、丘地形の斜面・崖を吹き上る風の特徴と風下側の風止め作用が重なって

露場通風率が小さくなっている。記号の(外)は露場外の公園での観測値を意味する。

丘地形の露場通風率が小さいのは、露場の風速に対して測風塔風速が強すぎる傾向に

あることである。丘に設置されている観測所の測風塔風速が強いことは、すでに

「K59.露場の風速と周辺環境の管理―指針」の表59.3の

一覧表に示したように、大気境界層トップの風速と測風塔風速の関係(ロスビー数

相似則)から検討した結果、丘では測風塔風速が平坦地に比べて20~60%程度強い。

表59.3では粗度(見かけ上の粗度)の大きさで示したが、これを風速の強さに換算して

みると、たとえば、室蘭では140%、深浦では160%、横浜では130%、浜田では120%、

津山では105%の強めである。その他の丘でも同様である。

他の丘地形に比べて津山の測風塔風速(105%)が大きくないのは、内陸盆地で

上空風速(高度1km程度)が弱めであることが影響している。仮に、上空風速に

及ぼす内陸盆地の影響がゼロとすれば、他所を参考にすれば、120~160%の強さと

推定される。

ちなみに、図71.15の緑破線の縦軸は津山(外)の縦軸の145%であり、この推定値の

範囲内にあり、矛盾していない。すなわち、ロスビー数相似則を応用する際の津山に

おける境界層トップの推定風速が大きすぎたため、他所より小さい値(105%)が

得られたと考えられる。

注5:露場広さの定義

露場広さは、露場から周辺を見たとき各方位の仰角の最大値を読みとり、それより

近い範囲を「露場広さ」と定義している。

注6:気象庁観測所の目的

気象観測の目的はいろいろあり、局所気象を知るための「微気象観測」、やや広域を

代表する地域の気象を知るための観測がある。気象庁観測所は後者を目的とするもので、

その内の地球温暖化など長期的な気候変化を知るための観測は局所的な環境変化の

少ない「気候観測所」で行われる。日本の多くの「地方気象台」は人口の密集する

都市にあり、生活環境としての「都市気候」を観測している。

理想に近い観測所は、「露場広さ」の範囲内に樹木等が無い露場である。北の丸露場は

「露場広さ」の範囲内に低木が密に生えており、理想からもっとも遠い環境にあり、

いわゆる昔の森林測候所に相当している。

世界の代表都市・大東京を代表する観測所「北の丸露場」の観測環境が現状のままで

よいだろうか? 風通し(見透し)を良くするための剪定など行い、よりよい公園

管理が望まれる。

今回各地で行っている露場風速の試験観測は、観測環境の維持管理を目的として行う

ものである。

(5)今後の計画

すでに、平坦地の観測所のほか、特徴的な地形の急斜面(宮古)と丘(深浦、津山)で露場

風速を観測した。

今後の計画として岬の尾根(室戸岬:観測中)、ほぼ一様に近い緩斜面(奥日光)、

鞍部地形(石廊崎)、市街地にあり樹木で囲まれた観測所(宇都宮)で観測を行えば、

あらゆる環境における特徴がわかり、観測所の環境維持・管理の指針づくりに生かす

ことができる。