129.3 水収支法による蒸発散量の観測

流域における水収支観測では、流域内の気象観測点における降水量 P と、測水所における 流出量(損失量)Fが観測されている。水収支式は次のように表される。

降水量P=蒸発散量E+河川流出量F+地下水流出量Fg+地中貯留増加量G

一般に、Fgは観測不可能である。地中貯留増加量Gの測定は難しいが、いろいろな推定方法 がある。地中内の水分移動のモデル計算によって推定する方法として菅原のタンクモデル とその発展形の集中型流出モデル(パラメータ数が多い)や、近藤の新バケツモデルに 基づく指数関数型貯留量のタンクモデル(パラメータ数が少なくて日単位の流出・貯留 の計算向き)(「水環境の気象学」の9章)がある。また、鈴木(1985)による基底 流出量の値を貯留量の指標として用いる「短期水収支法」がある。

短期水収支法の応用として、谷・細田(2012)は年末の基底流出量が等しい時点では さまれた数年間ごとの森林蒸発散量を求めている。

いずれの水収支法でも、流出に関わらない土壌水分量(概略、圃場容水量以下の水分量) がGの中に含まれていて、この分が蒸発散量評価の誤差となる。誤差を小さくする ために、なるべく長期間の降水量と流出量の平均値を用いる方法がある。この方法は、 森林蒸発散量に及ぼす地球温暖化の影響を見る場合に適しているが、長期間には森林伐採 や植生の変化をともなうので、各要因を慎重に解析する必要がある。

あとで示されるように、竜の口山試験地について7年間平均値を用いた場合の気温依存性 は、年末の基底流出量等値の方法による谷・細田(2012)の結果とほとんど同じになる (図129.5~6)。

備考1:水収支法と熱収支法を組み合わせた研究

近藤・渡辺・中園(1992)は熱収支法による森林蒸発散量の計算値と鈴木(1985)の 短期水収支法による蒸発散量の観測値の比較から、蒸発効率の季節変化を求めた。 その結果を利用して全国66地域の蒸発散量の季節変化を評価している(近藤・中園・ 渡辺・桑形、1992)。その後、この計算値と森林蒸発散量の観測値(都心部の森林、 川越の森林)の比較が行われている(「K123.東京都心部の森林 (自然教育園)における熱収支解析」の図123.1)。

(A) 水資源的特性

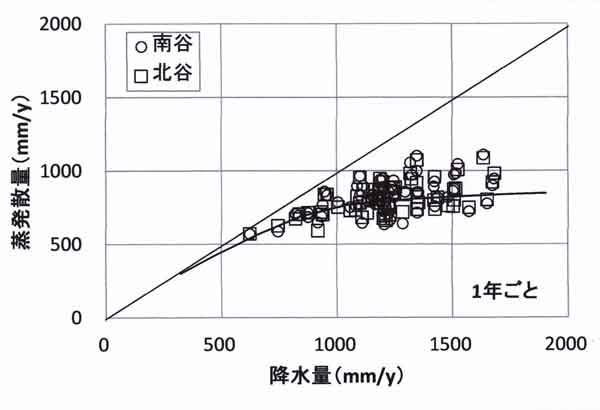

水収支量の特性を知っておくために、竜の口山試験地における年ごとの降水量と蒸発散量 (=降水量-流出量)の関係を図129.1に示した。上で述べたように、降水量と流出量 の差は、正しくは蒸発散量に等しくないが、ここでは「誤差を含む蒸発散量」 (簡便的に「蒸発散量」)として表すことにする。

図129.1 竜の口山試験地おける年降水量、年蒸発散量、年流出量(水資源量)の関係。

斜めの直線とプロットの縦軸上の差が利用できる水資源量となる。

通常、降水量と蒸発散量はポテンシャル蒸発量で規格化し無次元量で表すが、

この図では有次元で示してある。

竜の口山試験地は降水量の少ない瀬戸内気候にある。特に雨量の少なかった1939年 (降水量=622mm)、1978年(820mm)、1994年(875mm)、2002年(875mm)、 2005年(744mm)の5年間を除けば、亜湿潤気候~湿潤気候にあったと考えてよい だろう(近藤、2004、の「地表面に近い大気の科学」の図8.2)。

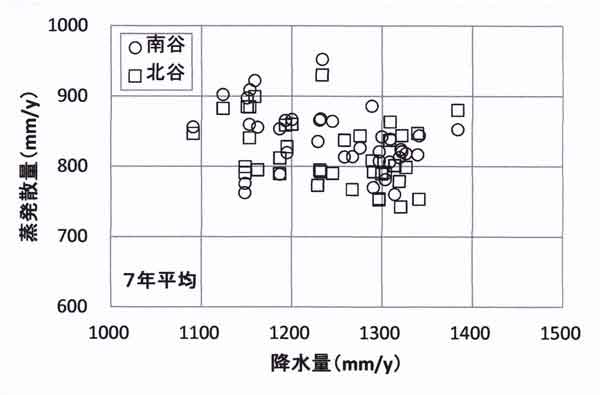

図129.2は竜の口山試験地における7年間平均の蒸発散量と降水量の関係である。 年ごとの関係では図129.1に示したように、降水量が多い年ほど蒸発散量が多いという 明らかな相関関係があるが、7年間平均で見た場合には、地中貯留増加量 G による 誤差が小さくなり近似度のよい蒸発散量であるものの、両者には明らかな関係は認めら れない。図では右肩下がりの傾向にみえるが、統計期間を少しずらすと傾向が変わる (つまり、プロットのばらつきが大きい)。

降水量のばらつきの標準偏差は、それぞれ±223mm/y(年ごと降水量:図129.1)、 ±67mm/y(7年平均降水量:図129.2)である。

なお、南谷・北谷の相互関係を見るために7年間平均値は、特殊な年(松枯れ伐採年、 森林火災年、1980年の松枯れ年)を含むデータはプロットしていない。以後の図でも 同様である。

図129.2 竜の口山試験地における7年間平均の蒸発散量と降水量の関係。

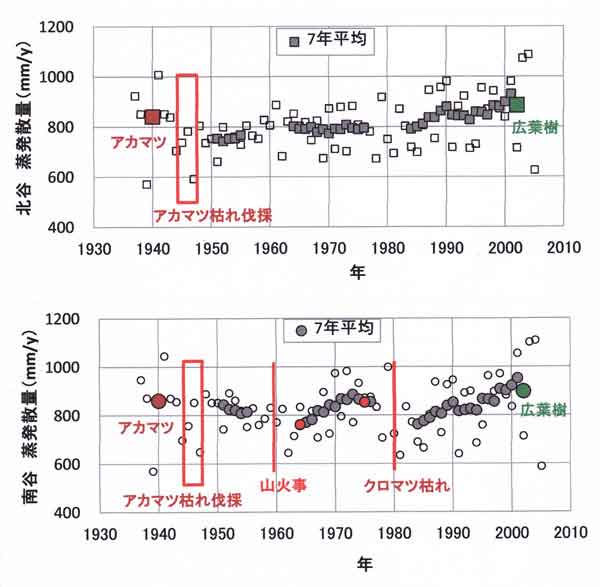

(B) 蒸発散量の経年変化

図129.3は蒸発散量の経年変化を示し、黒塗り印は7年平均値である。前記のとおり特殊年 を含む7年平均はプロットしていない。北谷(上図)は1944~1947年のアカマツ枯れ伐採 のあとは放置されたので、黒塗りプロットは1951年以後の森林の自然再生・成長における 蒸発散量の経年変化を示している。1940年の赤塗りプロットはアカマツ老壮齢林、2002年 の緑塗りプロットは広葉樹の老壮齢林の蒸発散量である。

南谷(下図)の1940年の赤塗りプロットはアカマツ老壮齢林、2002年の緑塗りプロットは 広葉樹の老壮齢林の蒸発散量である。

図129.3 岡山県の竜の口山試験地における森林蒸発散量の経年変化

上:北谷

下:南谷

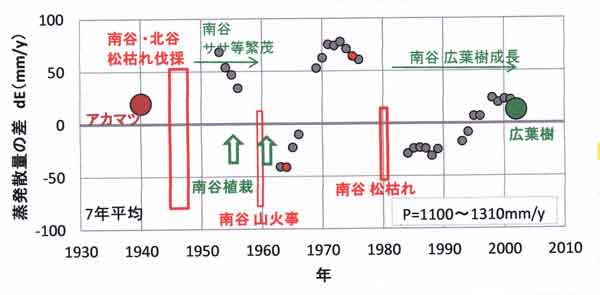

南谷では山火事後に蒸発散量はいったん減少したが、その後は増加して山火事後10~17年 は正常時より多くなっている。1980年のクロマツ枯れ後も蒸発散量は減少 している。こうした蒸発散量の増減を見やすくするために北谷を基準とした ときの南谷との差を図129.4に示した。

図129.4から次のことがわかる。

(1)1940年と2002年は北谷・南谷ともに老壮齢林でほとんど同じ林相の状態とみなされ、 蒸発散量の南北差はdE=19mm/y(1940年)、dE=13mm/y(2002年)、誤差の範囲内で蒸発 散量ほとんど同じとみてよいだろう。

(2)1950年代の南谷におけるササなど繁茂の状態の蒸発散量が、北谷における広葉樹 の幼齢林の蒸発散量よりも50mm/y(50/800≒6%)ほど多い。

(3)南谷について、1959年の山火事で焼失すると蒸発散量の低下(50/800≒6%)は 当然のことだが、山火事後の1960年代後半から1970年代後半までの期間、1960年のヒノキ の植栽およびその他の雑木が成長して、(疎でもなく密でもない)適当な樹木密度・ 葉面積指数のとき、植生地のバルク輸送係数が最大になり蒸発散が増加(70/800≒9%の 増加)する効果が現れたとみることができる(Kondo&Watanabe, 1992; 「水環境の気象学」 の図9.11参照)。

(4)南谷における1980年の松枯れ後、蒸発散量はふたたび減少(20/800≒3%)するが、 15年ほど経過すると元にもどっている。

図129.4 竜の口山の南谷・北谷の蒸発散量の差 dE (南谷-北谷)の経年変化

(C) 蒸発散量の気温依存性

アカマツ林(1940年)と広葉樹林(2002年)の樹種の違いによる蒸発散量の差が無視 できるとすれば、この62年間の北谷・南谷の各々における蒸発散量の増加量:

北谷:885mm/y-841mm/y=44mm/y、 変化率=44/((885+841)/2)=44/863=5.1%/62y・・(1n)

南谷:898mm/y-860mm/y=38mm/y、 変化率=38/((898+960)/2)=38/929=4.1%/62y・・(1s)

この差は近似的に、気候変化による変化量と考える。

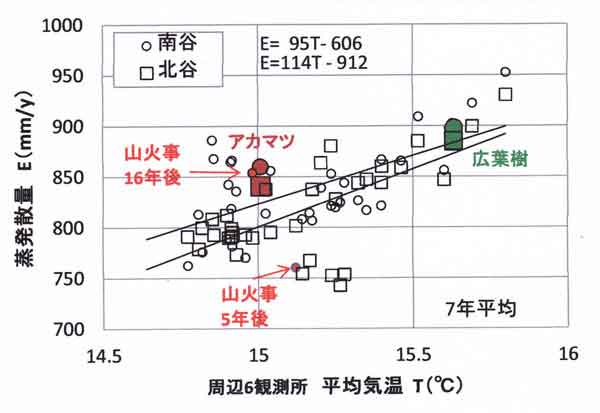

7年平均の蒸発散量と気温の関係を図129.5に示した。横軸の気温は試験地における 観測値は用いず周辺6観測所の平均気温を用いた。試験地の気象観測露場は周辺に樹木等 があり、その成長・伐採などの影響を受けている可能性が大きいからである (「K127.気温と周辺環境-観測所の環境管理と高精度気温計 (講演)」)。

周辺の6観測所は堺、津山、彦根、多度津、洲本、室戸岬である。気温は、時代による 観測方法の変更や都市化や露場環境の変化による補正されたバックグラウンド温暖化量 である(近藤、2012a)。

図129.5 蒸発散量と気温の関係、竜の口山試験地

実線は回帰線であり、1944~1947年の松枯れ伐採後の林相変化(森林の再生・成長)と 気候変化の両方を含む関係である。気温1℃当たりの蒸発散量Eの増加率は次のとおりで ある。

〇森林の再生・成長の62年間(林相変化+気候変化)

北谷:114mm y-1℃-1、 平均蒸発散量に対する変化率=114/863=13.2%/℃・・・(2n)

南谷: 95mm y-1℃-1、 平均蒸発散量に対する変化率=95/929=10.2%/℃・・・(2s)

平均:44mm/yと38mm/yの平均=41mm/y、 変化率の平均=11.7%/℃・・・(2)

〇老壮齢林、1940年と2002年の62年間の差(気候変化)

北谷:44mm y-1/0.62℃=71mm y-1/℃、平均蒸発散量に対する変化率=71/863=8.2%/℃・・(3n)

南谷:38 mm y-1/0.62℃=61mm y-1/℃、平均蒸発散量に対する変化率=61/929=6.6%/℃・(3s)

平均:(41 mm y-1/66y)×(7.4/11.7)=26mm y-1/66y、 変化率の平均=7.4%/℃・・・・・(3)

なお、1940年と2002年を中心とする各7年間の平均降水量は、それぞれ1153mm/y, 1151mm/y でほとんど同じである。

上記2組の差を

〇62年間の林相変化によるものとして、

北谷:平均蒸発散量に対する変化率=13.2%/℃-8.2%/℃=5.0%/℃・・・・・・・・(4n)

南谷:平均蒸発散量に対する変化率=10.2%/℃-6.6%/℃=3.6%/℃・・・・・・・・(4s)

平均:(41 mm y-1/62y)×(4.3/11.7)=15mm y-1/62y、変化率の平均=4.3%/℃・・(4)

となる。つまり、気候変化と林相変化による寄与の比率は7.4対4.3(63%対37%)である。

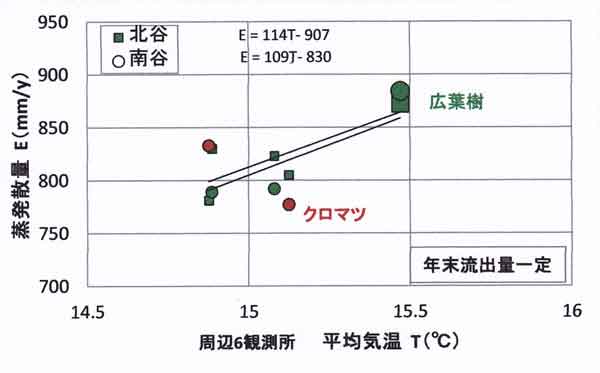

参考

谷・細田(2012)による「年末の基底流出量が等しい時点ではさまれた期間」 を評価した1960~2001年中のA~Eの5期間の蒸発散量と周辺6観測所の平均気温との関係 を図129.6に示した。1℃の気温変化に対する蒸発散量は北谷・南谷でそれぞれ114mm/y、 109mm/yとなり、前図に示した結果(95mm/y、114mm/y)とほとんど同じになった。 わずかな違いは誤差の範囲内であろう。

図129.6 「年末基底流出量が等しい時点ではさまれた期間」の蒸発散量と気温の関係。

(谷・細田、2012、が評価した蒸発散量を周辺6観測所の平均気温との関係に作り直した図)

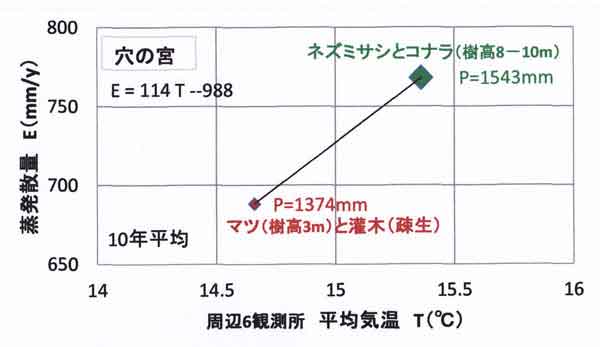

次に、愛知県瀬戸市の穴の宮試験地について調べた(図129.7)。横軸は、彦根、 飯田、伏木、洲本、潮岬、御前崎の6観測所の平均気温である。蒸発散量は五名・蔵治 (2013)からの引用である。

前期(1939~1948年)と後期(2001~2010年)の差は、森林の幼齢林から老壮齢林までの 「林相変化」と「気候変化」の両方による蒸発散量の増加を表している。

129.2節で述べたように、各10年間の平均蒸発散量(688mm/y, 768mm/y)の平均値= 728mm/yであり、62年間の差=80mm/yである。この間の気温上昇量=15.36-14.66= 0.70℃、したがって、気温に対する変化率は次のようになる。

森林の再生・成長の期間(林相変化+気候変化)

穴の宮:80mm y-1/0.7℃=114mm y-1℃-1

平均蒸発散量に対する変化率=114/728=15.7%/℃ ・・・ (5)

図129.7 蒸発散量と気温の関係、穴の宮試験地

ただし、疎生林期(1930~1948年)と森林再生期(2001~2010年)の比較

穴の宮の変化率(15.7%)が竜の口山の変化率(13.2%、10.2%)に比べて が大きい理由として次のことが考えられる。

その1:統計誤差

試みに竜の宮山試験地について統計期間を1964年以後とすれば 北谷の114 mm y-1℃-1は127 mm y-1℃-1 となり、南谷の95 mm y-1℃-1は 99 mm y-1℃-1となる。

その2:森林の再生・成長過程の違い

両試験地が幼齢林から老壮齢林までの変化だ としても、129.2節で述べたように穴の宮の後期の蒸発散量は竜の口山に比べて蒸発散量 が約120mm/yも小さい。また穴の宮試験地の前期はまだ裸地も残った荒れた状態であった。

その3:観測誤差(降水量の代表性の誤差も含む)

後述するように、例として、試験地の開設当初、雨量観測露場の周辺樹木は現在に比べて 樹高が低く風通りがよく雨量計の補足率が相対的に2%(約30mm/y)少なく観測されていた とすれば、上記の平均蒸発散量に対する変化率15.7%/℃は9.6%/℃となる。

129.4 熱収支論による敏感度

熱収支式による敏感度を計算する。東京都心部の森林にも適用できるよう、潜熱輸送量 (蒸発散量)と気温、相対湿度、放射量との関係を年平均条件について検討する。

備考2:Penman-Montheith式の欠点

一部の分野でよく使われているPenman-Montheithによる熱収支式の欠点について説明して おく。この式では正味放射量を与える形式であり、あまり正確ではない。 「水環境の気象学」の正確な熱収支式では有効入力放射量を用いている。

正味放射量は地表面温度が与えられているときの放射量であり、地表面温度と気温の差 dTが非常に小さいときは正味放射量 Rn と有効入力放射量は近似的に等しいが、 例えば常温付近でdTが10℃違うと50~60W/m2の差ができる。蒸発散量に換算すると、 100 W/m2=3.53mm/d=1287mm/yである。したがって、Penman-Montheith式の 利用は一般には適していない。ただし、森林の場合は交換速度が大きいので、dT が小さく なる条件で近似がよい場合もある(偶然)。つまり、ある条件で一致したからとして、 一般の条件に適用しないほうがよい。

(D) 気象条件に対する敏感度(気温、湿度、有効放射量)

一般に都市化されると、植生面積が減少し舗装道路やコンクリートの建築物が増えること で (1)蒸発量が減少し、(2)地表層の熱的パラメータ(熱容量と熱伝導率)が大きく なる。(1)の効果は地表面温度・気温の平均値を高くし、(2)の効果は日変化の振幅を 小さくする。特に、夜の最低気温が下がりにくくなる(近藤、1994、「水環境の気象学」 の敏感度の表6.12;近藤、2011)。

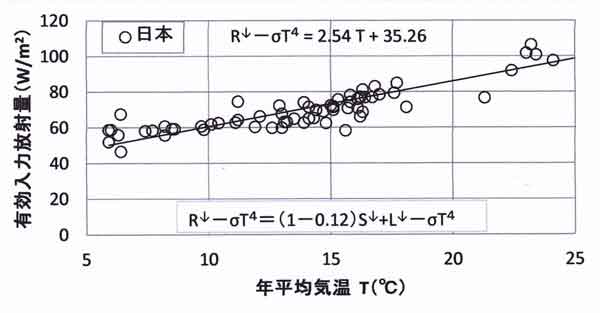

熱収支の重要な要因の1つは、有効入力放射量(R↓-σT4)である。

入力放射量:R↓=(1-ref)S↓+L↓

S↓:日射量

L↓:大気放射量

ref:日射に対する地表面アルベド

ここでは簡単化のために、地表面は長波放射に対して黒体とみなす(ε≒1)

T:日平均気温

σ:ステファン・ボルツマン定数(=5.67×10-8W m-2K-4)

地球温暖化など気候変化による気温上昇量は諸補正によってほぼ正確にわかってきたが、 その他の要素については観測法の変更などあって、まだ正確にはわからない。 日照時間の観測は1980年代の不連続を補正すると、顕著な長期変化の傾向は見出せない。

相対湿度の観測は、1949年までは非通風の乾湿計が用いられていたが1950年からは 通風式に変更されて、不連続的になっている。その補正は湿度と気温に依存し複雑で あるので簡単でない(Kondo, 1967; 近藤、1982、の「大気境界層の科学」の3.3節)。

1950年以後の現在(最近は電気式湿度計が用いられている)までのデータ、ただし 都市化されていない室戸岬観測所のデータを調べると、水蒸気圧は気温上昇とともに 増加しているが、相対湿度の長期変化は認められない。

近年、どの都市でも乾燥化が進み、東京では1960年を基準とすれば相対湿度は8%も減少 している(近藤、2012a)。

日射量の観測では、1958年のIGY観測年の頃の気象庁測器の日射計には10%程度の 誤差があった(Kondo, 1976)。最近の誤差は小さくなっているが、国際誌「気象集誌」 に掲載された放射観測値にも明らかと思われる大きな誤差がある(著者名はあえて明記 しない)。一般に熱量・熱輸送量の測定は難しく数%の誤差は避けがたい。つまり、 放射量の観測データからは数%程度の微少な長期変化を見いだすことは難しい。 ここでは、別方法から推定する。

備考3:間違いを学会で指摘して叱られた

過去のことになったので、ここに記録しておく。IGY観測年の直後のころ、 筆者・近藤純正(当時は院生)が日射計について気象庁と東北大学の検定が違っていて、 データ取扱い上の注意を学会で指摘した。ところが、気象庁の研究室長から呼び出しが あり、「われわれは一生顕命に検定しているのに間違いを学会で指摘されては困る」 とお叱りを受けた。当時の気象庁の検定は不確かな光源ランプをもとに行なっていたのに 対し、東北大学の院生・近藤はオングストローム日射計(準基準器)で観測した日射量を 基準に検定していた。気象庁の観測日射量を大気外に外挿すると太陽定数を超える値となり、 当時の光源ランプによる検定の誤りを指摘したのである。

図129.8は日本における年平均有効入力放射量と年平均気温の関係(緯度分布)である。 平均的には有効入力放射量は70W/m2であるが、わずかながら高温(低緯度)ほど大きく なる傾向にある。気温1℃に対して2.5 W/m2の増加となっている。

気候変化(温暖化)による放射量の変化率について、この値を仮定してみる。

図129.8 日本における有効入力放射量と年平均気温の関係(緯度分布)。

元の資料は近藤・桑形(1992)による。

森林を想定し、交換速度=0.03m/s, 蒸発効率=0.1~0.3とする。基準値の有効入力放射量 =70W/m2として、気温、相対湿度、有効入力放射量がそれぞれ変化したとき の潜熱輸送量(蒸発散量)の敏感度を計算する。計算式は 「K124.各種地表面の蒸発量と熱収支特性」の124.3節に 説明してある。

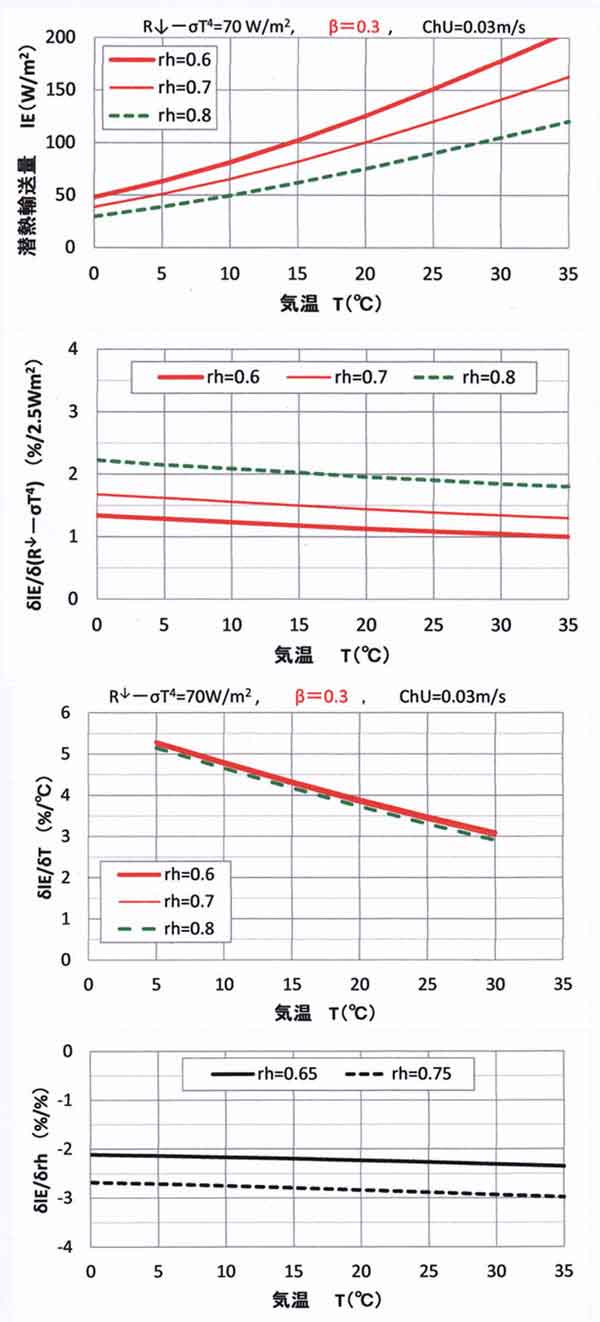

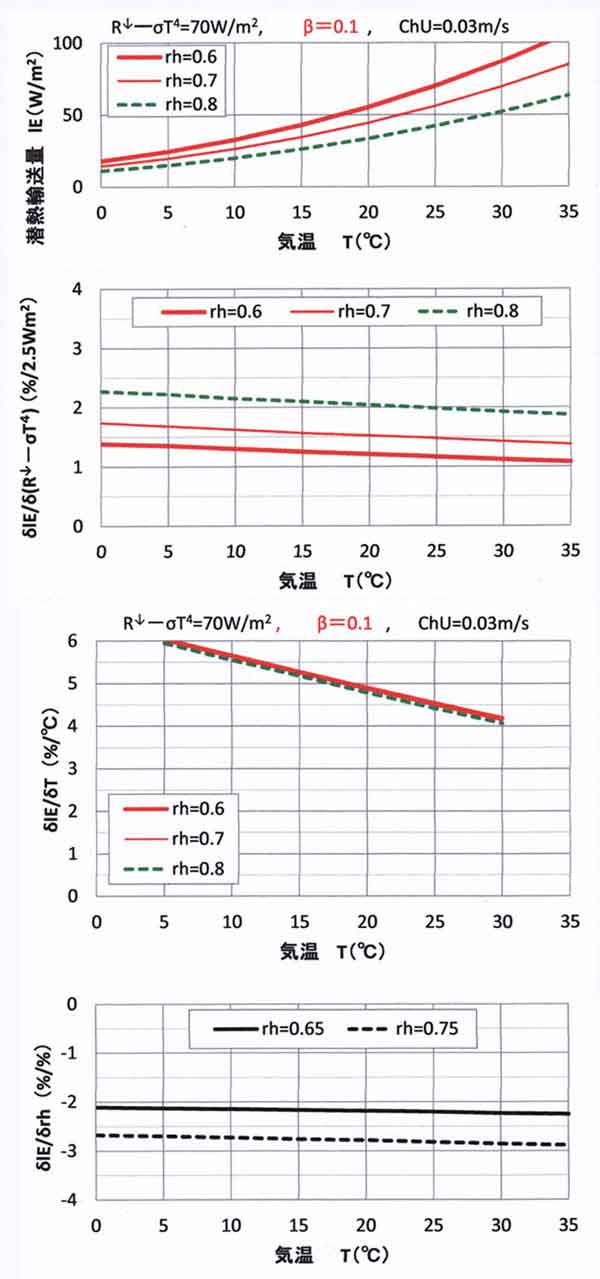

計算の結果は図129.9(蒸発効率β=0.3)と図129.10(β=0.1)に示した。 各図は相対湿度をパラメータとした関係である。上から順番に、顕熱輸送量と気温の 関係、2段目は放射量2.5W/m2の増加に対する潜熱輸送量の増加率%、 3段目は気温1℃の 上昇に対する潜熱輸送量の増加率%、最下段は相対湿度1%の上昇に対する潜熱輸送量 の増加率%である。

図129.9 気温と潜熱輸送量の関係、パラメータは相対湿度(蒸発効率β=0.3:春~夏に相当)。

最上段:潜熱輸送量

2段目:放射量の2.5W/m2の増加に対する潜熱輸送量の増加率%

3段目:気温の1℃の上昇に対する潜熱輸送量の増加率%

最下段:相対湿度の1%の上昇に対する潜熱輸送量の増加率%

図129.10 気温と潜熱輸送量の関係、パラメータは相対湿度(蒸発効率β=0.1:冬に相当)。

最上段:潜熱輸送量

2段目:放射量の2.5W/m2の増加に対する潜熱輸送量の増加率%

3段目:気温の1℃の上昇に対する潜熱輸送量の増加率%

最下段:相対湿度の1%の上昇に対する潜熱輸送量の増加率%

(例)年平均気温T=15℃、相対湿度rh=0.7

気温1℃の上昇、同時に有効入力放射量が2.5W/m2増加する場合、および 相対湿度が1%乾燥する場合。

潜熱輸送量の増加δlE(カッコ内はβ=0.1のとき)の割合:

放射量+2.5W/m2につき・・・・+1.50%(+1.57%)

気温 +1℃につき ・・・・・・・・+4.27%(+5.27%)

合計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・+5.77%(+6.84%)・・・・・・・(6)

都市内の森林の場合、乾燥化による加算

湿度 -1%につき ・・・・・・・・・+2.50%(+2.46%)・・・・・・・(7)

(E)理論値と観測値の比較

竜の口山試験地、穴の宮試験地ともに年平均気温は15℃前後であるので、例示した 敏感度と比較する。

竜の口山試験地

老壮齢林の1940年と2002年の62年間の差(気候変化)の南・北谷の平均値は、式(3) から、

平均:(41 mm y-1/62y)×(7.4/11.7)=26mm y-1/62y、 変化率の平均=7.4%/℃・・・・(3)

である。この観測値の7.4%/℃は、1℃の気温上昇に対する潜熱輸送量の増加比率の式(7) の6~7%/℃とほぼ一致している。

蒸発散量の残りの15 mm y-1/62y は幼齢林から再生・成長して老壮齢林に いたるまでの62年間の蒸発散量の増加分とみなすことができる。62年間は、松枯れ伐採後 の1951年以後の51年間とみなしてもよい。

穴の宮試験地

穴の宮の前期(1939~1948年)は荒廃した裸地も含む林地に植栽がはじまった直後で あり、樹高3m程度のマツと約10年生の灌木が疎生している状態であった。後期 (2001~2010年)は未完成ながら老壮齢林となり樹高8~10mのネズミサシ、コナラが 上層木を形成している状態である。

前記したように、この62年間の森林の再生・生育による変化は、

蒸発散量の増加=763 mm/y-688 mm/y=80mm/y

前期と後期の平均蒸発散量=728mm/y

観測値の気温依存度は式(5)により、

80mm y-1/0.7℃=114mm y-1℃-1

平均蒸発散量に対する変化率=114/728=15.7%/℃ ・・・・・(5)

前記の気温に対する敏感度6.3 %/℃ (5.8と6.8の平均)に比べて15.7%/℃は9.4%ほど大きい。仮に観測値が正しいとみなす ならば、

森林の再生・成長による蒸発散量の62年間の増加量=80×(9.4/15.7)=48mm/y

80 mm/yの内の32 mm/yが62年間の温暖化(気温上昇とそれにともなう放射量の増加)に よるぶんである。

一般に、観測・測定値には観測誤差が含まれるので、以下では誤差について 考察する。

降水量に含まれる誤差

森林内の観測露場の空間広さが狭い場合、風があるときは樹木に邪魔される。広い場合 でも風があれば雨量計の補足率は100%以下になる。いろいろな工夫を行ったとしても 少なめに観測される。最低でも1~3%、強風地では10~20%の誤差は避けがたい (近藤、2012b)。

年降水量約1500mm/yの2%は30mm/y、この程度の過小に観測されている可能性がある。

試験地では流域のもっとも低い所に量水所が設置され、その近くに気象観測露場がある。 山地など複雑な地形・試験流域では一般に特有の空間分布がある。降水量の観測は簡単な ようでとても難しい。

山地における降水量の分布を観測した例によれば、降水量の4~10%程度の空間的な違いが あり、標高の100mの違いによる降水量は10~20%も違うことがある(近藤、1994、の「 水環境の気象学」の3.8節)。雪の多い冬山の例であるが、奥只見では標高100m差につき 約10%(標高1mにつき0.7mm/m)の割合で増加している(近藤・渡辺、1991)。

松山(1998)は自身の観測も含め、北海道から琵琶湖周辺までの36カ所で測定された 山岳地域の積雪水等量(降水量に換算した量)の高度分布をまとめている。標高1mの 増加に対する降水量の増加率は、0.3mm/m~1.5mm/mの範囲にほとんどが入っている。

竜の口山試験地の平均標高と雨量観測所の標高差≒100m

穴の宮試験地の平均標高と雨量観測所の標高差≒30m

標高差による降水量は30mm程度の差があろうか? その場合は蒸発散量に+30mm/yを 加算しなければならない。

流出量に含まれる誤差

流出量の測定では、測器の時代による変更・更新にともなう微少な誤差と、流水堰の 管理が時代・担当者によって均一に管理されてきたのだろうか? A級(昔の1級:1%級) 測器と管理上から1~3%程度の誤差は含まれていないか?

さらに量水所で観測不可能な地下水流出量Fgについて、観測値Fの±1%(5~10mm/y) 程度は存在しないだろうか?

図129.7で説明したように降水量の2%の違いを考慮すれば、穴の宮と滝の口山 における森林の再生・生育による蒸発散量への寄与率がほとんど一致する。これは、 穴の宮のみに誤差があるという意味ではなく、総合して2%程度の避けがたい微少な 観測誤差(代表性の誤差を含む)があれば、蒸発散量の気候敏感度と半世紀にわたる 森林の再生・成長による蒸発散量の増加はわかるが、それ以上の細部を論じることは 難しいのである。

まとめ

岡山市北東に位置する竜の口山試験地と愛知県瀬戸市にある穴の宮試験地について、 森林蒸発散量の半世紀余にわたる経年変化を解析した。いずれも観測誤差を含むの で、確定的な結論ではないものの、可能性の高い結果としてまとめる。

(1)竜の口山試験地について、温暖化による半世紀余の期間に増加する蒸発散量 41mm/yの内の26mm/y(約60%)は気温上昇とそれにともなう入力放射量の増加 (気温1℃の上昇に対して2.5W/m2の増加)によって説明される。 残りの15mm/y(約40%)は幼齢林から老壮林までの森林の再生・成長による増加量と 考えられる。

(2)竜の口山試験地の南谷について、1959年の山火事後の1960年代後半から1970年代後半 までの期間、山火事で焼失すると蒸発散量の低下(50/800≒6%)があるが、1960年の ヒノキの植栽およびその他の雑木が成長して、(疎でもなく密でもない)適当な樹木 密度・葉面積指数のとき、植生地のバルク輸送係数が最大になり蒸発散が増加 (70/800≒9%の増加)する効果が見られる(図129.4)。

この適当な樹木密度・葉面積指数のとき蒸発散量が最大になることは理論的な裏付けが ある(Kondo&Watanabe, 1992; 「水環境の気象学」の図9.11)。

(3)竜の口山試験地では、蒸発散量は南谷が北谷より17mm/y多い。南谷流域平均降水量 が北谷より1.4%多ければこの差は説明できる。観測降水量の全期間平均値1220mm/yの 1.4%が17mm/yである。

降水量の違い17mm/yを観測から検証することは容易なことではない。流域内の降水量 P の分布におけるバラツキはσ/P=4~10%程度あるので(「水環境の気象学」の3.8節)、 雨量計を各流域に100個ずつ設置したとしても、設置場所の空間広さをほぼ同じにして 風あたりを同程度にしておかなければならない。

(4)穴の宮の前期(1939~1948年)と後期(2001~2010年)の蒸発散量(688mm/y, 768mm/y)の差80mm/yのうち32 mm/yは62年間の気温上昇とそれにともなう入力放射量の 増加(気温1℃の上昇に対して2.5W/m2の増加)によって説明される。残りの48mm/yは 幼齢林から老壮林までの森林の再生・成長による増加量に相当する。

48mm/yが竜の口山(多量データによる結果)と比べて大きい理由として3つのことが 考えられる。

その1:穴の宮は荒れた幼齢林から未完成の老壮齢林までの変化であること。

その2:竜の口山に比べて資料数が少なく(10年間が2回のみ)、代表性の誤差2%程度 の誤差を含む可能性がある。

その3:前期10年間の降水量=1374mm/yに比べて後期10年間は1543mm/yで169mm/yも多い。 後期の1年ごとの蒸発散量は降水量が多い年ほど大きくなっており、降水169mm/yの増加に 対する蒸発散量は30~40mm/yの割合で増える傾向にある(五名・蔵治、2013、の図3-b)。 竜の口山(図129.2)では、明瞭ではないので、この関係が10年単位とした場合に穴の宮 試験地で成り立つかどうか不明である。しかし、後期の蒸発散量が大き過ぎる理由の 一つになりうる。

(5)森林試験地での降水量と流出量の観測値にわずかなら誤差(特に降水量に代表性 の誤差)が含まれている可能性がある。

(6)森林蒸発散量の長期変化をより正しく知るには、他の試験地におけるデータも 解析する必要がある。そうして、長期変化が定量的に正しくわかってくれば、将来の 地球温暖化(気候変化)による水資源量の実態の予測につながることになる。

(7)本文中では、都市の乾燥化による都市内の森林蒸発散量の増加を論じなかったが、 図129.9と図129.10の最下段には相対湿度1%の増加に対して潜熱輸送量(蒸発散量)は 2~3%減少する。大都市での乾燥化は深刻で、東京ではこの半世紀の間に相対湿度は 10%以上も減少している(近藤、2012a;または「K123.東京都心 部の森林(自然教育園)における熱収支解析」の付図1)。

敏感度の計算図(129.9と図129.10の最下段)から読み取ると、相対湿度10%の低下は 蒸発散量の20~30%の増加となる。高温・乾燥の強風時には樹木は身を守るために気孔を 閉じる。この現象を乱流観測から掴みたいと考えている。乱流観測にも誤差があるので、 品質管理を十分に行なったデータから今後見出したい。

近藤(2012a)によれば、都市では地球温暖化(0.67℃/100y)の数倍の都市化による 気温上昇(東京では2.0℃)がある。植生を見れば、その地の気候がわかるように、 都心部の多くの森林公園の樹木は今後の気候変化に応じて遷移していくことが考えられる。

気候変化と関連して、長期にわたる均質な気象観測と水文観測がますます重要となる。

引用文献

五名美江・蔵治光一郎、2013、ハゲ山に森林を再生した小流域における年損失量と年蒸発 散量の長期変化.日本林学会誌、95、109-116.

Kondo, J., 1967: Psychrometic constant for different sizes of the wet-thermometer. Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser.5, Geophy., 18, 125-137.

Kondo, J., 1976: Heat balance of the East China Sea during the Air Mass Transformation Experiment. J. Meteor. Soc. Jpn., 54, 382-398.

近藤純正、1982:大気境界層の科学.東京堂出版、pp.219.

近藤純正(編著)、1994:水環境の気象学―地表面の水収支・熱収支―.朝倉書店、 pp.350.

近藤純正、2012a:日本の都市における熱汚染量の経年変化.気象研究ノート、224号、 25-56.

近藤純正、2012b:地上気象観測.天気、59、165-170.

近藤純正・渡辺力、1991:広域陸面の蒸発-研究の指針-.天気、38、699-710.

松山 洋、1998:日本の山岳地域における積雪水等量の高度分布に関する研究について. 水文・水資源学会誌、11、164-174.

近藤純正・桑形恒男、1992:日本の水文気象(1)-放射量と水面蒸発.水文・水資源学 会誌、5、13-27.

Kondo, J. and T.Watanabe, 1992: Studies on the bulk transfer coefficients over a vegetated surface with a multilayer energy budget model. J. Atmos. Sci., 49, 2183-2199.

近藤純正・渡辺力・中園信、1992:日本各地の森林蒸発散量の熱収支的評価.天気、39、 685-695.

近藤純正・中園信・渡辺力・桑形恒男、1992:日本の水文気象(3)-森林における蒸発 散量.水文・水資源学会誌、4、8-18.

鈴木雅一、1985:短期水収支法による森林流域からの蒸発散量推定.日本林学会誌、67、 115-125.

谷 誠・細田育広、2012:長期にわたる森林放置と植生変化が年蒸発散量に及ぼす影響. 水文・水資源学会誌、25、71-88.

| トップページへ | 研究指針の目次 |