| トップページへ | 身近な気象の目次 |

目次

2.1 はしがき

2.2 蒸発・降水を熱エネルギーの流れからみる

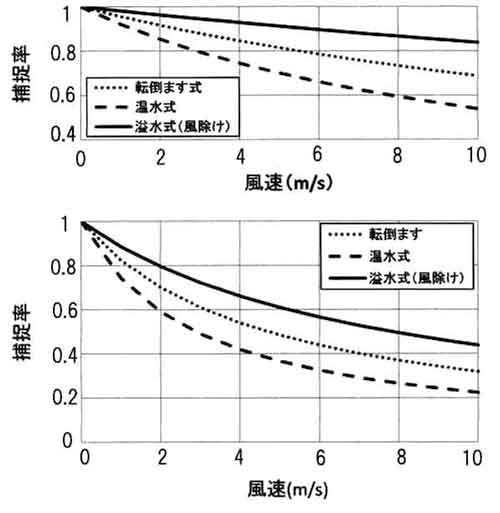

2.3 雨量計の捕捉率は風速と共に低下する

2.4 観測誤差の小さい暖候期(5~9月)の降水量の長期変化

2.5 温暖化で西太平洋の蒸発量は増えるか?

まとめ

文献

謝辞

本稿の作成にあたり東京大学の木村龍治名誉教授に

ご協力いただいた。ここに厚く御礼申し上げる。

| トップページへ | 身近な気象の目次 |