| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

221.1 まえがき

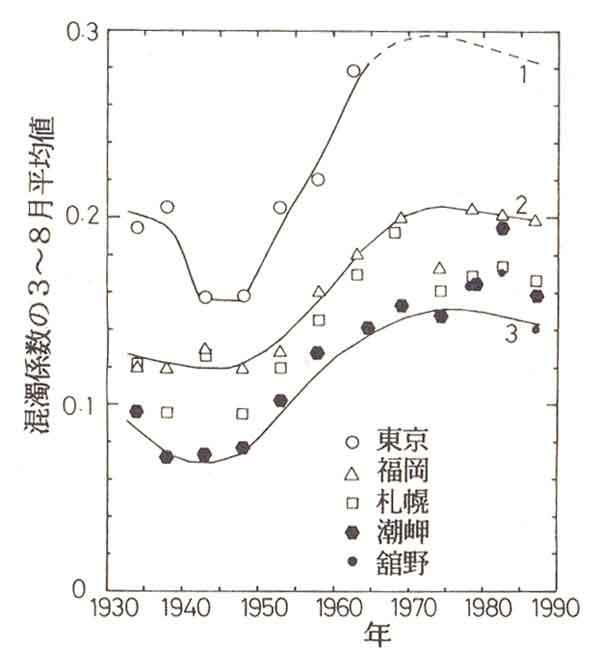

221.2 大気汚染と混濁係数

221.3 暖候期(5月~9月)の海面熱収支計算に必要な諸要素

(1)平均放射量と平均気温

(2)海洋貯熱量・海洋運搬熱発散量

(3)海上の平均風速と相対湿度

221.4 暖候期降水量と日本周辺海域の蒸発量

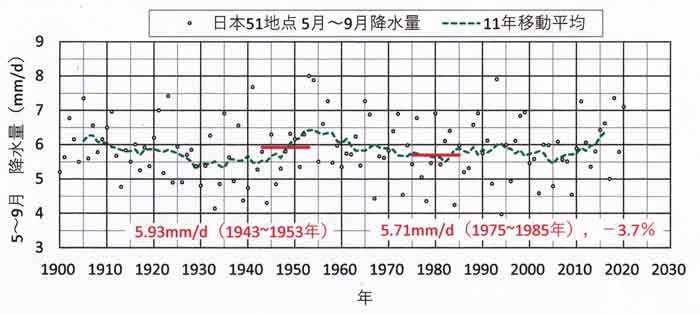

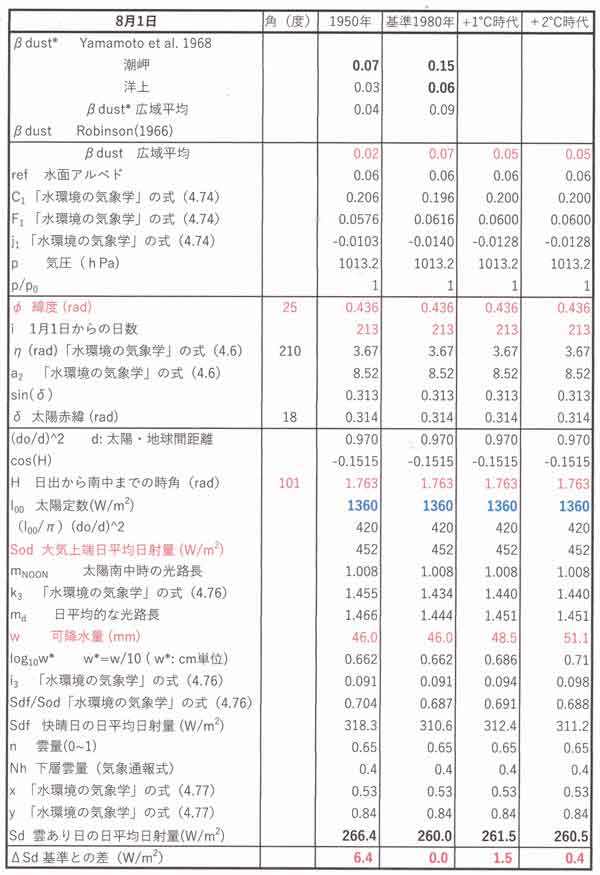

(4)日本の暖候期の降水量観測値の長期変化

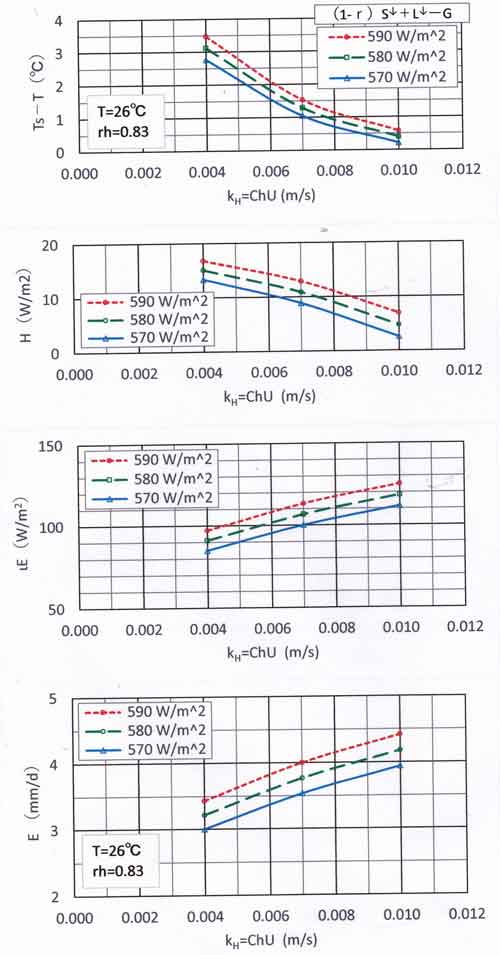

(5)日射量の違いによる日本周辺海域の蒸発量計算値の変化

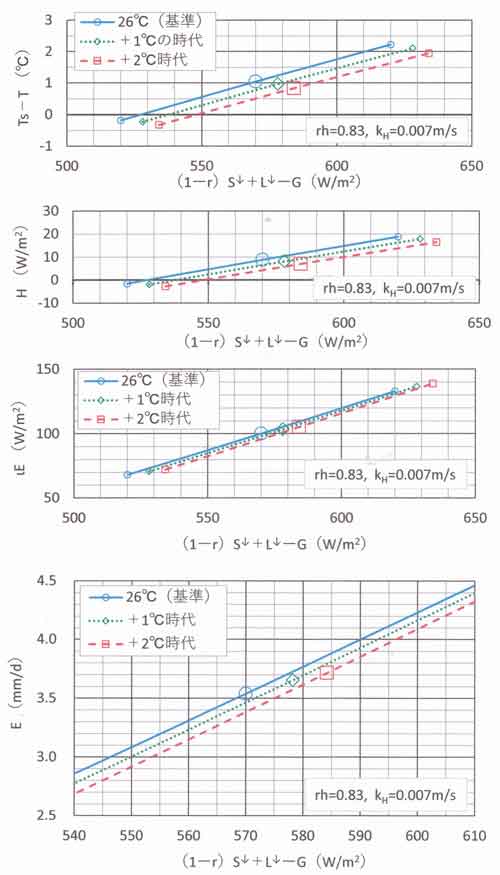

(6)大気汚染による日射量計算値の減少

(7)日本の暖候期の森林蒸発散量

221.5 気温が+1℃と+2℃上昇時代の周辺海域の暖候期蒸発量の予測

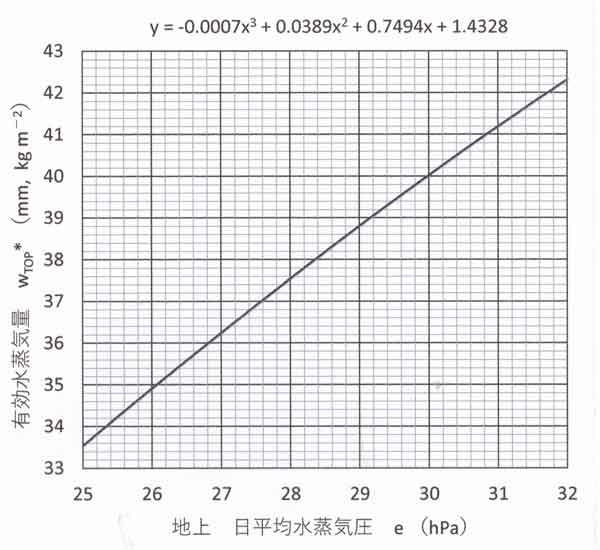

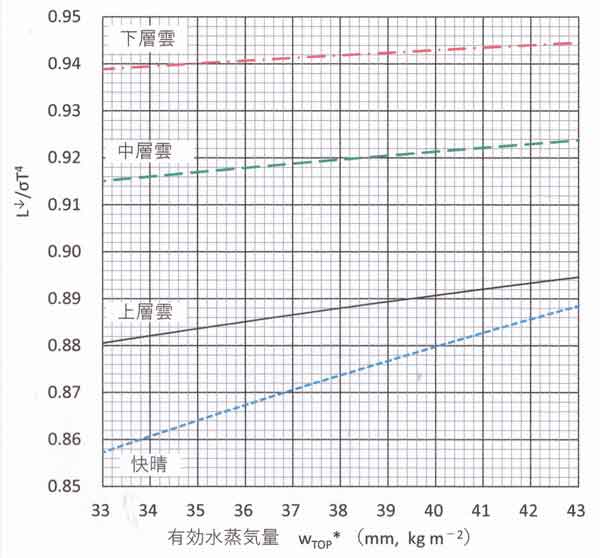

(8)大気放射量増加の計算

(9)日射量の計算

(10)計算に必要な諸要素のまとめ

(11)温暖化と大気汚染の減少による日本周辺海域の蒸発量増加の計算

まとめ

付録

付録1 暖候期(5月~9月)の日平均日射量の計算

付録2 気象庁の全天日射量観測値の精度

文献

| トップページへ | 研究指針の目次 |