秩父34ヶ所観音霊場を気の向くまま、のんびりと歩きます。

午歳は観音様を開帳するので、にぎやかさのなかでの巡礼となります。

一巡すれば100キロとなりますが、時間的な制約もあり交通機関も利用しますが

風光明媚な巡礼道に身をまかせて・・・

第3回目(5月4日・土)

ゴールデンウィークの一日を第1回の時にまわれなかった6番から9番、そして12番へ

のんびりと歩く。

市内の実家から6番へは、今は何もない懐かしいセメント会社の社宅のあった所を横目

で見ながらとおりすぎていく。思い出のいっぱいあるここは、今は道の駅とグランドになっ

ている。

6番(ト雲寺)は横瀬村にあり、弟がすぐ近くにいる。打ってから寄り道すると奥さんがいた。

お茶をいただいた。弟の奥さんには実母の世話を5年している。頭が下がる。

また、義母にも食事を作ってよく届けてくれる。

『高校時代の友達との付き合いは、卒業してから新橋のとある飲み屋で30数年も続い

ていたが、女将が代替わりしてからは、普通の居酒屋に代わってしまった。

お店の雰囲気は女将がかもしだすもので、18歳のときから51歳になるまで安心して飲

んだ。我々にとっては東京のお母さんだ・・今は新潟に帰ったが一度遊びに行った。

陶芸の先生として多くの生徒に教えている。

女将は、我々の青春時代、成年時代・・多くの悩みを聞いてくれた。

多いときは、7〜8人で集まったが、今は4人が月に1回集まる。

時々、思い出したように同級生の女性にも声をかけて集まる。

この仲間の中心は、文芸部のクラブ仲間である。

出会いは、2年まで時器械体操部に属し昼休みも練習に励んだが、食事後の運動でもあ

り調子を崩し辞めてしまった。ブラブラしていると、隣のK君に誘われて場違いなところに

連れてゆかれた、それが文芸部であった。女子が多いかなと思ったが結構男子が多い。

まあ、時間つぶしにいいかなという程度で軽い気持ちで参加した。

「吟行会」なるものがあったが一度も参加しなかった。変な部員であった。

しかし、卒業後仲間で「土筆」を発行した時は、詩の数編と短編を載せてもらった。

まあ、良くこんなもの書いて載せたなと赤面してしまう。

30数年の間には、喧嘩別れもあり寂しいものもあるが所詮社会的動物であるので、それ

は致し方ない。

でもこの仲間に支えられて今日あると思うと友達の大切さを感じられずにはいられない』

6番から7番までは10分もかからない。

札所の云われは参拝者が札をあらゆるところに貼られた

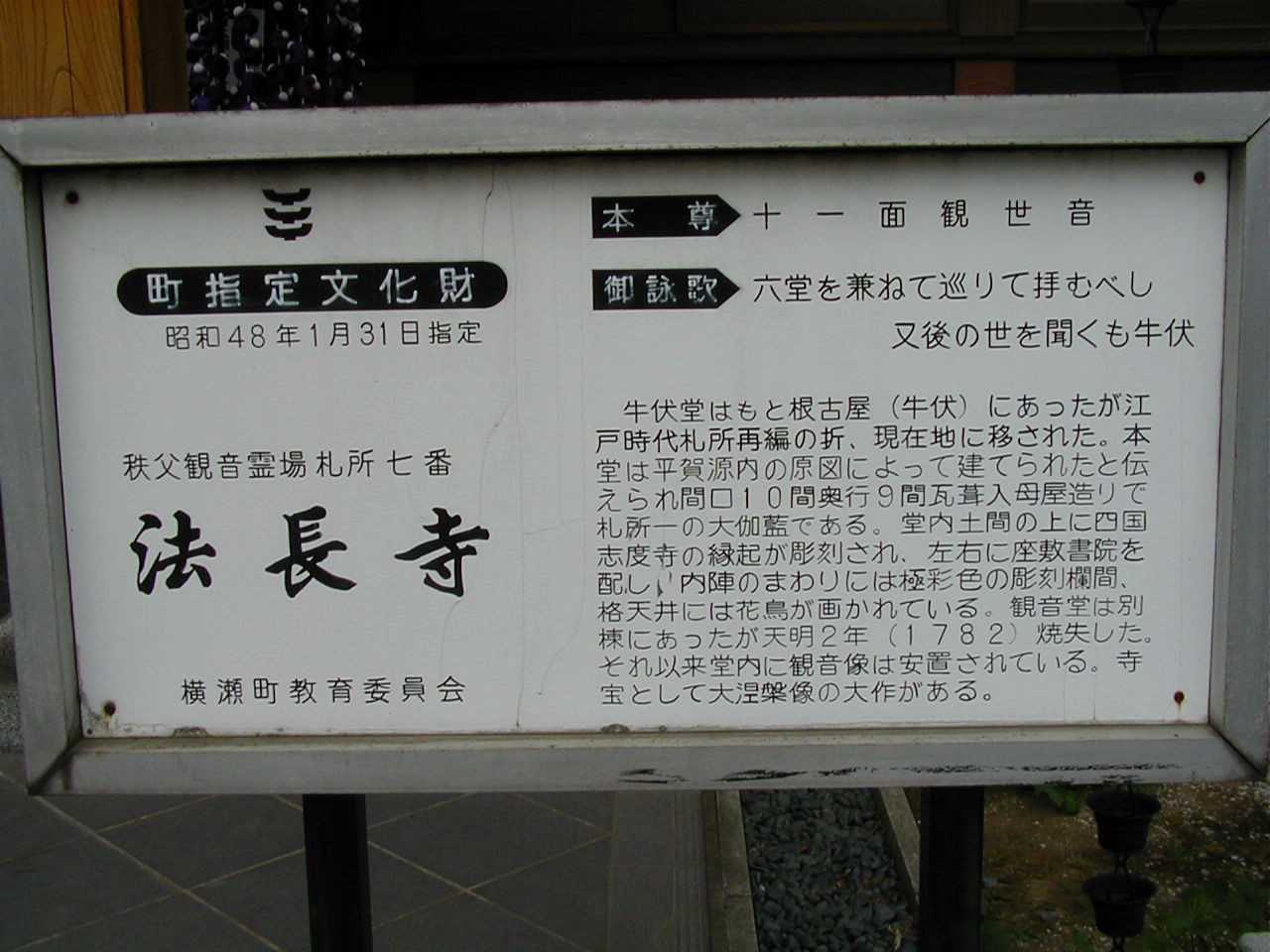

7番(法長寺・通称牛伏堂)の門前に「不許」とある。今、お酒とか匂いのあるもの(にら等)

を飲んだり食した人は入ることを許可しませんいう立派な石碑が立っている。

昨日は、チョット飲んだり、ギョウダを食したが大丈夫だろうか?

そんなことを思いながら、境内にはいると、札所のなかで一番大きい本堂が迎えてくれた。

この本堂は、江戸時代の天才科学者の平賀源内の原図によって設計したものといわれて

いる。

牛伏堂のいわれはいくつかあるが、行基にまつわるものとして、行基が自刻の観音像を背

負って行脚するうち、この場所にさしかかると像が重くなったので、ここに置いた。そして何

年かして土地の牧童が草刈していると、どこともなく牛が現れ、座って動かないので、調べ

てみると草のなかに十一面観音像を発見した。というもである。

境内の一角に石造りの牛がうずくまっている。

なんとなく、心休まる可愛い顔をして見守っていてくれているようだ。

クリックする