クリックすると拡大します

秩父34ヶ所観音霊場を気の向くまま、のんびりと歩きます。

午歳は観音様を開帳するので、にぎやかさのなかでの巡礼となります。

一巡すれば100キロとなりますが、時間的な制約もあり交通機関も利用しますが

風光明媚な巡礼道に身をまかせて・・・

第2回目(3月22日・金)

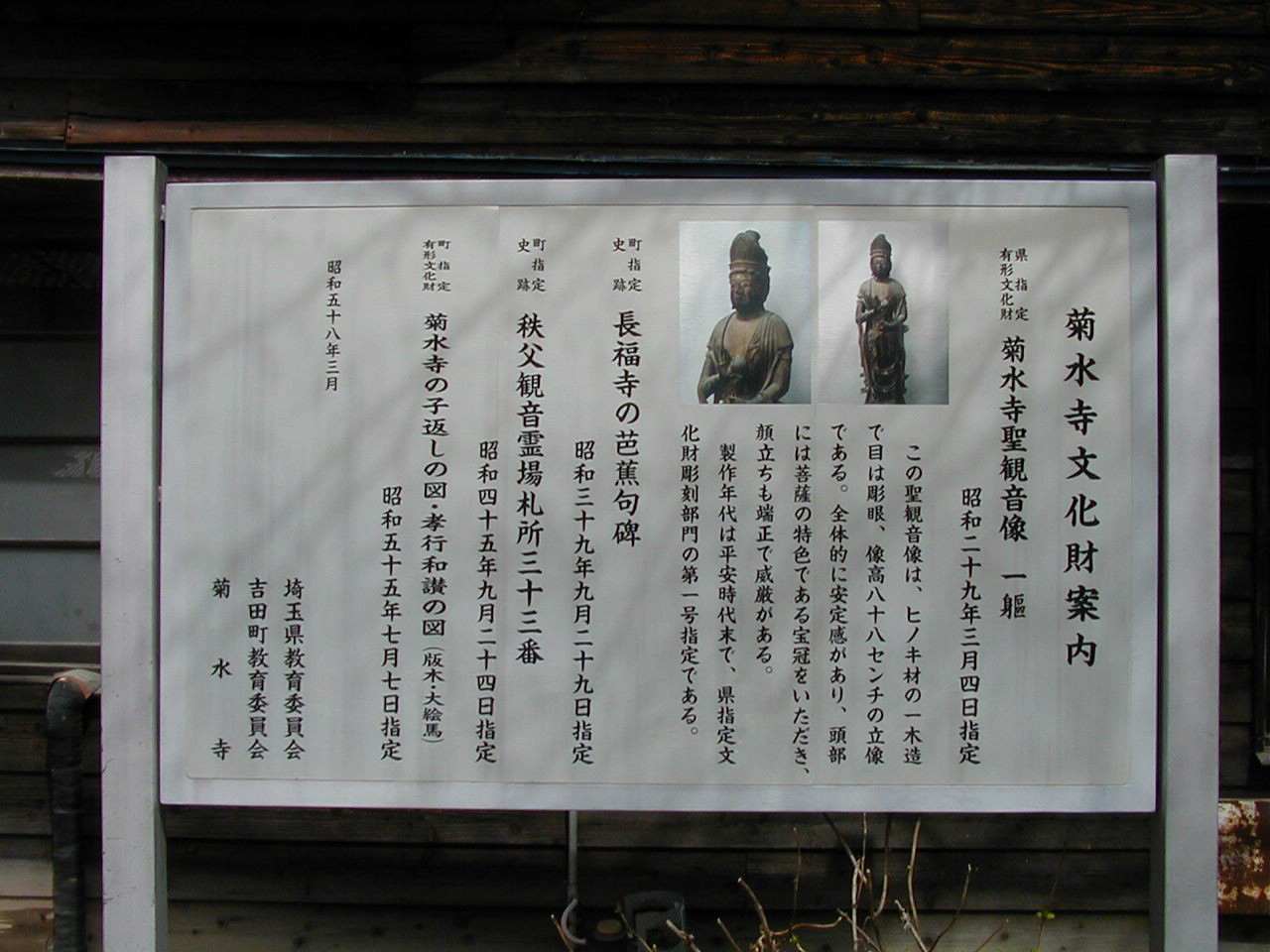

33番(菊水寺)は、小鹿野町から吉田町へと静かな山村を眺めながらの移動である。

ここには、御堂の欄間に大きな額が掲げられ圧倒される。

「こがえし」である。間引きをい戒めたもので、農村の貧しさゆえに日常茶飯事に行なわれ

る間引きの姿が描かれている。

食糧の貧しさが根底にあるのだろう。

『身体を動かすのが比較的に好きだったので、職場に入ってから先輩に薦められて、空手

を始めた。創部2年目であり活気があった。

職場の空手部は「和道流」で、創始者大塚最高師範の指導も受ける機会もあった。

20代は、夜間大学、空手と組合の青年婦人部活動と結構忙しくしていた。

特に空手は、昇級・昇段審査もあり、帯の色が変わっていくのが楽しみで頑張った。

練習は、昼休みが中心で、屋上で行なわれ夏場はコンクリートが熱く、足の裏が火ぶくれに

なってしまうほどであった。

そして、年1回行なわれる合宿は、有段者から直接指導を受けられるので有意義だった。

思い出の深い合宿は、高崎のだるま市で有名な少林寺である。

初めて座禅を組み、そして、恐る恐るお酒を飲んでよいかと住職にお聞きした時、「般若湯」

はいいですよと言われ、お風呂に一升瓶を抱えて入ったことが思い出される。

疲れを取るのはお酒が一番だ。ただ食事が精進料理のため、お腹が空いたのには参った。

ほとんど、民宿みたいなところでの合宿だったので余計思い出に残っているのだろう。

2年間の精進で一様帯も黒になり、後輩の指導もあり長く続けけることができた。

友人の結婚式の余興で、何回か形の披露をやり、喜ばれた。

自分の結婚式でも、セイシャンの形、短刀取りを披露した。

若いときの10数年身体を動かしてきたことが、今でも、たいした病気もせず(盲腸と胆石で

身体にメスが入ったが)健康でいられる。

畳一枚の広さがあれば、形なりいろんな動作ができ体操代わりになり便利である。

大塚最高師範からの教え「守破離」が座右の銘となっている、すなわち基本を繰り返し行い

・守・そして、その基本を乗り越える力を得る、破り、新たな道を自ずから作る・離・へと。

そして、また基本に戻る、その繰り返しによって道が開かれる。』