粉河寺は駅からの参道の景色を除けば、何度きてもいいお寺である。

この粉河寺の、参道の町作りは失敗である。それまでは、しっとりとしたいい町並みで、いかにも門前町という感じであったが、改修をしてからコンクリ3階建ての家が多い平凡な町並みになってしまった。すばらしい山鉾の出る粉河祭りも、町並みとあわない。残念である。

粉河寺は、宝亀元年(770年)、領主の大伴孔子古(おおとものくじこ)が風猛山で獣を追っていると山中で霊光 に遭遇し、現在の本堂の場所に草庵を結んだと伝えられている。

この小堂に童男大士(どなんだいし)が一夜の宿を求め、孔子古の望 んでいる仏像を七日間で刻んで姿を消す。

その仏像は、金色に輝く千手観世音菩薩(本尊)になったという。孔子古は童男大士こそ観世音の化身と考え、以後、殺生をやめ供養礼拝したといわれる。

この縁起は「粉河寺縁起」絵巻に描かれている。

絵巻は国宝である。

鎌倉時代に隆盛をきわめるが、天正13年(1585年)豊臣秀吉の紀州根来寺攻めにより、粉河寺も全山焼失する。

従って現在我々がみているのは、江戸時代のものである。 秀吉は、根来寺とともに粉河寺も攻めたのだが、このとき失われた財産は計り知れないものがあるだろう。

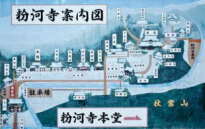

西国三十三所の中では最も大きい本堂を初め、千手堂・大門・中門の4棟は重要文化財に指定されている。

本堂前の左右の崖地に築造された粉河寺庭園は、桃山時代の枯山水の庭園でこれはすばらしい。

粉河寺の唯一の難点は、駐車場が少ないことである。電車での参詣がいい。

金剛力士像が守る大門(重要文化財)を過ぎると石畳の参道を少し歩くと仏足石がある。

釈尊の足形を石に刻んだものであり、後ろの石碑は江戸時代の僧願海上人の筆になるとされている。

参道には本坊があり、そのそばに童男堂がある。

延宝7年(1679年)の建立とされ、千手千眼観世音が姿を変えたといわれる童男大士が本尊である。童男堂は和歌山県指定文化財である。

童男大士石像の傍には出現池がある。

まもなく中門がある。現存の中門は天保3年(1832年)の建立とされている。

門には四天王が安置されており、重要文化財である。

中門をくぐると直ぐ牧水の歌碑、

粉河寺 遍路の衆の 打ち鳴らす 鉦々きこゆ 秋の樹の間に

本堂下には芭蕉句碑がある。

ひとつぬきて うしろにおひぬ ころもがえ

その芭蕉句碑の近くに、丈六堂がある。尊釈の大きさに造られた仏像を丈六と言われているが、この堂内の阿弥陀如来像(一丈六尺より小さい)が優しいお顔で安置安置されている。

粉河寺本堂は重要文化財に指定されている。本堂前の石段の左側には国の名勝の粉河寺庭園がある。現存の本堂は享保5年(1720年)に再建されたものといわれ、江戸時代中期の寺院建築の代表的建造物とされており貫禄がある。地蔵堂や千手堂そして行者堂、薬師堂などがいい佇まいで見るものを楽しませてくれる。

本堂左の石段を上がると、粉河産土神社がある。

境内では孔雀が飼われていた。

羽を広げないかと待ったが毛づくろいばかりしていた。

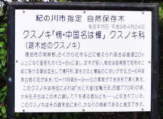

本堂右手を行くと巨大な楠がある。

案内板のとおりだと、宝亀元年(770年)にはここにあったということで、」すでに1240年を超えている。

凄いの一言で、地面に伸ばした根も貫禄がある。

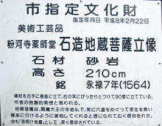

楠から程近くに薬師堂があり、その左手に石造地蔵菩薩立像がある。

なんともユニークな顔立ちで親しみが持てる。錫杖の持ち方に特徴がある。 |

|

(仏足石) |

(露座仏) |

(出現池) |

(盥漱盤(荷葉鉢)市指定文化財 |

|

(太子堂) |

|

|

|

|

|

|

(本堂:国の重要文化財)

|

(庭園) |

(若山牧水の歌碑) |

(丈六堂) |

(芭蕉の句碑) |

|

(優しいお顔の阿弥陀如来像) |

(行者堂) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<十禅律院>

粉河寺の大楠後ろの階段を行くと十禅律院がある。元来は平安時代の正暦元年(990年)石崇上人によって創建された、粉河寺の塔頭十禅院であった。江戸時代後期の寛政12年(1800年)、紀州藩10代藩主徳川治宝により十禅院を安楽律院に属する天台宗の寺院に改宗して、十禅律院として創建されたという。

東大寺の覚峯が、後に建立する宝鐸院の堂塔を飾る長さ1尺6寸余の宝鐸を地中に発見した場所としても知られる。

粉河寺にたくさんの人が訪れているのにここは少しさみしいところであった。本堂の彫刻などはすばらしく、もっとたくさんの人に見てもらいたい気がした。

池には蓮が咲いていた。塀越しに見える百日紅も綺麗であった。門のすぐ先にはヘチマが実をつけていた。

|

|

|