観音正寺は二度目の訪問である。

一度目はもう10年以上前である。ちょうど本堂が焼けたすぐあとで、建築用シートをかぶせられていた。

そのときは麓から歩いて登った。歩幅の合わない歩きにくさと勾配のきつい急な登りで何度も立ち止まった。今回は途中の林道から入った。

ここからだとかなりと言うより、すごく楽であった。

ここ観音正寺は、日本のほぼ中央に位置し、標高432.9mの繖山(きぬがさやま)にある。

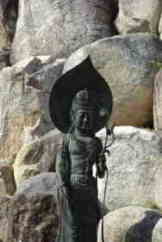

寺伝によると、往古、聖徳太子がこの地に来臨された折節、太子自らが千手観音の像を刻み、堂塔を建立されたという。鎌倉・室町時代は、近江国守護職佐々木六角氏の庇護のもと隆盛し、三十三院の塔頭を擁したと言われている。

ところが、応仁・文明の乱に際に、佐々木六角氏がこの山に居城を築いたため、寺は兵乱のまっただ中になげいれられ、永禄11年(1568年)に織田信長により六角氏が滅ぼされたあと、慶長2年(1597年)、再建されたが、その規模は、最盛期とはかなり縮小されたものとなった。

明治15年(1882年)に、彦根城の欅御殿を移築し本堂としていたが、平成5年5月22日に本堂が焼失した。

最初の参詣は、そのすぐあとだったのである。

さて観音正寺は天台宗でご本尊は千手千眼観世音菩薩である。もとからのは存在しないが、白檀製の巨大な観音様がどかんと座っている。 さて観音正寺は天台宗でご本尊は千手千眼観世音菩薩である。もとからのは存在しないが、白檀製の巨大な観音様がどかんと座っている。

縁起には、聖徳太子が琵琶湖のほとりで人魚に呼び止められ、人魚は『私の前世は漁師で、殺生を重ねてきたので、こんな姿にされてしまい、今では魚たちに苦しめられています。どうか成仏させて下さい』といって頼まれたので聖徳太子はこの願いを聞き入れ、千手観音像を刻んで推古13年(605年)に堂を建立し祀ったのが寺のはじまりという。

参道の途中には、小さい石仏が所々にある。

おもしろいのは、参道の手すりに箴言が書かれた札がかかっていることで、それを読みながら行くとかなり賢くなる感じである。

急な勾配の参道のきつくなった頃に札はあり、それを読むとだんだん賢くなるのである。

ステンレス製の手すりは前に来たときはなく、自然石の石段も歩きやすいように整備されていた。それでもきついことには変わりはない。

参道を登り切ると広場があり、他の寺と違うところは、山門がなく普通は山門にある仁王様は広場にきりっと立っていた。

仁王像をすぎると正面に真新しい本堂が建っている。

無垢の木肌の色がきれいである。色を塗っていないところがいい。

火事で焼けてから立て直すには大変であったと思われるが、この建物なら年数が経つほどよくなるだろう。

こぢじんまりした堂内にはいると、右手に白檀の大きな観音様がある。正面には事務所があり、堂内中央には巨大な白檀そのままの木がある。

堂内は写真が撮れないので記録は出来ていないがなかなかいい本堂である。

そこで、参道にあった箴言を集めて文庫本サイズにした本を販売していた。

また「人に教えてあげたい仏教語」という本があり、2冊買った。

その中の一つに「無学」があり、『仏教語では無学とは学ぶことがなくなって学門を究めつくしたこと、また「学」には修行の意味があり、煩悩を断じ尽くして終業することがなくなった聖者や、その境地のことを表すのです』とあった。「私は無学でね」というと道を究めたことになるのである。とすると無学の人は現世にはいない。

ここのすばらしいところは眼下に広がる近江の景色である。ちょうど萌葱色のきれいなときだった。冬に雪が降っているときもいいだろうと思う。

それほど大きくはないが、きれいで周囲の景色もいいお寺である。

境内に今後の建築構想などを書いた看板があったが、それによると伽藍や塔の計画もあるようで、これからが楽しみである。

|

|

|

(聖徳太子像) |

(護摩堂) |

(濡仏) |

|

|

(近江のきれいな景色が眼下に) |

|

|