勝尾寺は、箕面にあるとは最初知らなかった。

この西国33カ所巡りは、結構いい景色のところにある。やはりうまくコースを考えている。

訪れたときはちょうど紅葉狩りの時期で渋滞が続いた。

もっと早くついていたなら麓から歩いて行けばいいのだが時間がなかった。カーナビで、脇道を探しながら走った。結構使える機械ができたものだ。

勝尾寺は、山の上にあり歩くとかなり大変な感じである。

紅葉狩りをする車を駐めるためさせるため、道を一方通行にし、片側を駐車スペースにしていた。

これはいい方法である。こうした工夫をしないと大渋滞と駐車場不足は解決できない。勝尾寺には、わざと離れた道に車を駐め、少し歩いた。

ここ勝尾寺は、パンフレットには、

「当山は大阪平野の真北にそびえ数千年の昔より山自体の持つ霊力によって無類の聖地として崇拝されてきた。奈良末期神亀4年(727年)善仲、善算両上人が山中に草庵を構え、光仁帝皇子開成(桓武帝異母兄)が、両上人を師として仏界を求め、天平神護元年(765年)彌勒寺を開創。「妙観」という観音化身の比丘が白檀香木をもって、7月18日より8月18日の間身丈八尺の十一面千手観音を彫刻、本尊となす。よって全国観音縁日が18日と定まるは当山本尊より始まる。第六代座主行巡上人は、清和帝の玉体安穏を祈って効験を示した事により、王に勝寺「勝王寺」の寺名を賜う。彌勒寺側は王を尾の字に控え、以来「勝尾寺(かつおうじ)」と号す。

元歴元年(1184年)源平内乱の戦火に焼失した塔堂も源頼朝によって再建され以後、勝尾寺は各将軍より壮大なる荘園の寄贈を受け、広く百済(韓国)国王も帰依するに至り、法灯が脈々と現在に伝えられている。現存する薬師堂は源頼朝、本堂山門は豊臣秀頼の再建である」

とあるが、少し読みにくい説明で、威厳を持たせようとしすぎている感じがする。 とあるが、少し読みにくい説明で、威厳を持たせようとしすぎている感じがする。

これはこのお寺だけではない。下に英訳がついていた。

勝尾寺は、勝ち運を呼び込むという事で、ダルマがあふれかえっている。

5センチくらいのダルマが境内のあらゆるところにおかれている。一つ一つ表情が違うのでおもしろい。

しかし近代的すぎて、何となくビジネスっぽさがつきまとう。

ダルマは創建時から使っていたのだろうか?

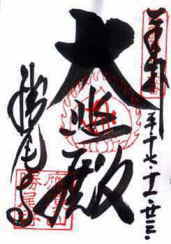

御朱印を書いてくれたのは、女のお坊さんであった。

境内には、大師堂があり、四国88カ所の「お砂踏み行道」がある。

はじめはまじめに踏んでいたが、途中でリタイヤしてしまった。まだ悟れない。

ほかに薬師堂があり、ここ勝尾寺最古の建物という。

堂内の薬師三尊像(重文)は秘仏である。

ここの入り口は、普通にはいるが、帰りは土産物売店を通らなければ外に出られない仕組みになっている。

つい何かを買ってしまうシステムとなっている。

よく賑わっていた。さすが観光地のお寺である。

でもこうした雰囲気はあまり好きではない。

ここを訪れたら、滝を見ていくのが本来であるが、残念ながら見る時間がなかったので行けなかった。

帰りも車は渋滞した。途中の道路脇には猿がえさをほしがって騒いでいた。

|

|

|

|

(本堂。まだ新しい) |

(仁王門のダルマ) |

(皆、表情が違うのでおもしろい |

(あらゆるところに) |

(こんなところにも) |

(不要になったダルマ) |

(不要になったダルマ) |

(パチンコ連勝祈願、合格祈願、ETC) |

(今年の紅葉はあまりきれいでない |

|

|

(三宝荒神堂) |

|

|