元慶寺へも青春18切符で行った。

JR東山駅をおり、ハンディナビをセットした。ナビの指示通りに歩いて行ったがイマイチよく分からない。

観光地図も出して確認しながら歩いた。古い昔ながらの住宅街と新しい造成地が入り交じる町を抜けて歩いた。

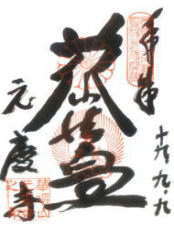

元慶寺だと思っていたが華山寺とあった。

手持ちの地図にもナビにもその寺の記載はなかった。学校の近くの町内案内図にめざす元慶寺とその寺とは並んであった。

その寺の周辺には手作りの地蔵さんがたくさん並んでいた。こういうのはいいね。学校でも地蔵さん作り授業に取り入れれば、図工と宗教観の教育ができる。

その寺を過ぎ、住宅地図の通りに歩いて行ってもめざす元慶寺にたどり着かない。おかしいと思い畑をしているおじさんに聞くと、道とは分かりにくいあぜ道のような細い路地を指示してくれた。

そして、

「ここは裏手やからわからないんや」

と教えてくれた。

なるほど、その路地を少し歩くと元慶寺と小さな看板があり塀があった。

やっと行き着いた元慶寺は、小ぶりなお寺であった。

いかにも番外という感じだが、参拝客は大勢ではないが絶える事なく続いてきた。

庭は手入れがされており、いかにも京都の小寺というたたずまいである。

境内が狭いのですぐに見終わり、山門の三和土で昼食にした。蚊がきてあちこち刺された。

山門の正面から100m程で通りへ出る道がある。その道をくれば迷うことはなかったのである。入口にも大きな案内板があった。

このお寺の謂れは、平安前期に桓武天皇の孫に当たる良岑宗貞(よしみねむねさだ(遍昭))が仏門に入り、869年(貞観11年)、華山寺を創建、877年(元慶元年)に現在の名に改称した。19歳の花山天皇が藤原兼家の策略で出家した話は『栄華物語』や『大鏡』でつとに有名である。

ということは、元慶寺のもとは先にであった華山寺なのか?

元慶寺は天台宗の寺で、元慶元年12月9日には遍昭の発願によって定額寺に列せられ、年号を寺名とした年号寺でもある。

当時はかなりの規模と権勢を誇っていたのであろう。

延喜式二十五大寺のなかに延暦寺や仁和寺とともにその名がみられるという。

僧正遍昭は、弘仁7年〜寛平2年(816年〜890年)に生き、

「天津風雲の通ひ路吹きとぢよ をとめの姿すばしとどめむ」

の百人一首で有名な歌人でもあり、元慶寺を花山寺とも呼んだので花山僧正とも言われたという。

歌碑は元慶寺の境内の中にあった。

六歌仙・三十六歌仙の一人で、後世の他撰家集「遍昭集」がある。惟喬親王や小野小町と歌のやりとりしていたという。

この元慶寺は、古くは現在の場所ではなかったらしい。

山科の遺跡分布図によれば、元の場所は、現在の渋谷街道と大石道との交差点の北側、現在の北花山寺内町の場所にあったとされている。

応仁の乱で一帯が焼け野原となった記録があるので、後年、現在の場所に移ったのであろうか。

この応仁の乱は戦国時代に突入するのであるが、もしこれらがなかったなら、京都の文化財のありようもかなり違ったものであったろうと思う。

花山法皇は天皇在位時代から、絵画・建築・和歌など多岐にわたる芸術的才能に恵まれ、ユニークな発想に基づく創造はたびたび人の意表を突いたという。

ひょっとして、別の生まれであれば良い仕事をしたのではないだろうか?

花山法皇は、奈良時代初期に徳道上人が観音霊場三十三ヶ所の宝印を石棺に納めたという伝承があった摂津国の中山寺の宝印を探し出し、紀伊国熊野から宝印の三十三の観音霊場を巡礼し修行に勤め大きな法力を身につけたといわれる。

この花山法皇の観音巡礼が西国三十三カ所巡礼として現在でも継承されており、各霊場で詠んだ和歌が御詠歌となっているという。

しかしどこかの寺の中でもふれたけれど、花山法皇作にしてはあまり良いできとは思えなく、後から作り上げたような気がしてならないのである。

それはともかく、この巡礼の後、晩年に帰京するまでの十数年間は摂津国の兵庫県三田市にある東光山で隠棲生活を送っていたとされ、この地には御廟所があり、花山院菩提寺として西国三十三箇所巡礼の番外霊場となっている。

(華山寺の周辺に並ぶ手作り地蔵) |

(裏手にある案内板、字が見えない |

(元慶寺山門) |

(境内) |

|

(本堂) |

(山門にかけられていたわらじ) |

|

(大通りにある案内板。少しくたびれている) |

|

|