書写山 圓教寺は餘部鉄橋をみる前、姫路に立ち寄り訪れた。 姫路駅から 書写山行きのバスに乗り25分ほどでふもとについた。バスはくねくねとした細い道を走った。沿道は大学や高校が多かった。学生に配慮したルートなのだろう。

終点が書写山で、そこからロープウェイに乗る。

ロープウェイは満員であった。窓から見る外の景色はいいが山上駅にはすぐついた。少し物足りない。ロープウエイの山上駅をおりると、そこからバスで参拝という選択肢があったが私たちは歩きにした。

バスがあるのだから結構遠いのかなと思ったが15分ほどで仁王門に着いた。

勾配のきつい部分もあるがそれほどハードではない。

参道途中には西国三十三所各寺院の本尊のレプリカがある。結構精巧につくられている。

それらをチェックしながら歩くのもおもしろい。

きれいに整備された参道を抜けると正面に巨大な舞台造りの摩尼殿がある。そのたたずまいにまず感動した。

パンフレットによるとこの摩尼殿は天禄元年(970年)の創建で、この場所に桜の木があり、その木を天人が拝んでいるのを見た性空上人は、根のあるままの生木の幹に如意輪観世音菩薩を刻み本尊としたという。

この本尊を安置する摩尼殿は、その桜の木の上に築いたため、山の斜面に寄りかかった舞台造りになったといわれている。以前の摩尼殿は大正末期に火災に遭ったため、現存のものは昭和8年に再建されたものという。本尊、四天王立像とも秘仏であり、毎年1月18日に開扉される以外、直接の拝観はできない。

摩尼殿の正面にはみやげものやがあり、その裏手に弁慶がお手玉をしたという石がある。

直径1mくらいの石でこれをお手玉するとなるとティラノザウルスくらいの体格がいる。というような野暮な考えはしないことにする。

さて、ここ書写山圓教寺は、開基は性空(しょうくう)上人で 九州の霧島山で修行した性空上人は霊地を求め、この地にきたところ、紫雲がかかっている書写山を見て、この山に入り康保3年(966年)に草庵を開いたとされている。

性空上人の名は、都にまで知れ渡り、花山法皇は二度、後白河法皇、後醍醐天皇もこの寺を訪れたといわれている。 また、武将の信仰も厚かったようで、本多、松平、榊原の姫路城主の墓もここに残されている。

寺の格式も高く、天台宗の三大修行道場の一つに数えられている。戦乱の時代には、羽柴秀吉が2年にわたりここに本営をおき軍事拠点にしたという。

弁慶が鬼若といわれた少年時代にここ圓教寺で過ごしたことがあるということで、弁慶のでてくる落語などでこの寺の名前は聞いていたが、ああここなのか、納得した。

境内には弁慶学問所、弁慶鏡井戸などがある。

三井寺にも弁慶がひきずって持ち上げたという吊り鐘があるが、現代の人に置き換えるとアントニオ猪木やジャイアント馬場さんにあてはまるかな。

道は 摩尼殿を回るように西の方向に向かって進む。途中馬酔木日の花がきれいに咲いていた。

杉木立をぬけ、緩い坂を上がる。途中に大仏や本多家の廟所がある。

緩やかな坂を登り切るとと、大きな三つの堂がコの字型に並んだ広場に出る。大講堂、食堂、常行堂である。

広場の中心にいると異空間にだだよっているような感じである。参拝者もそれほど多くなく、ゆったりとしたそのたたずまいに感動した。 大講堂は寛和2年(986年)に花山法皇の勅願により創建され、このときに、圓教寺の寺号を賜ったといわれている。

ここは、学問と修行の場であったとされている。重要文化財に指定されており、安置されている本尊、釈迦如来、脇侍、文殊菩薩と普賢菩薩いずれも重要文化財である。

中央には食堂があるが最初は単に食堂(しょくどう)と思っていた。「食堂(じきどう)」である。ここは承安4年(1174年)に後白河法皇の勅願によって創建されたといわれている。僧が勉強したり寝食をした寮として使われていたという。元徳3年(1331年)に全焼したが、昭和38年(1963年)に解体修理を行い完全に復旧したという。

横に長い建物で、二階は宝物館になっている。かなり荒っぽい展示であるがそれがむしろ臨場感があり楽しめる。

この食堂も重要文化財に指定されている。

左側には「常行堂」が建っている。常行堂は、常行三昧のための道場で、堂の北側、大講堂に面して舞台がつけられており、境内のポスターでは能の舞台があることを宣伝していた。

このクラシックなシチュエーションの中での能舞台は楽しいだろう。常行堂も元徳3年(1331年)に全焼したという。

ここも安置されている本尊の阿弥陀如来はとともに重要文化財に指定されている。

食堂の裏手に回ると弁慶の鏡井戸があり、それを見ながら西に進むと、性空上人を祀っている開山堂の前に出る。

寛弘4年(1007年)に性空上人が98歳でなくなったあと弟子の延照が創建したと伝えられている。

現在の建物は寛文5年(1665年)に再建された。

堂内厨子の中には上人の真骨を蔵した木像が納められているといわれている。堂内におられたお坊さんが、

「この黒い仏様は、この建物が焼けたとき、一緒に焼けてしまったと思ってあらたに作り替え安置したのですが、仙岳院の蔵に眠っていたのが平成12年に本来の上人像と確認され、ここに移されました。堂内にある上人像と入れ替えるわけにはいかないので、こうして前に安置しています」と説明してくれた。

また続けて、

「開山堂の北西隅を除く三隅の軒下に屋根を支えるのに必死になっている力士の彫刻がありますが、これは左甚五郎の作と伝えられていて、一隅だけ力士がいないのです。それは、あまりの重さに逃げ出したのです」とお坊さんが教えてくれた。

左甚五郎作の彫刻は、よく逃げ出したり悪さをしたりする。それだけよくできているということだろう。

開山堂広場の右側は不動堂と護法堂、左側は護法堂拝殿があり、弁慶が勉強したと伝えられているところから、弁慶学問所と言われている。また開山堂北側の斜面には和泉式部の歌塚がある。

開山堂から南に行くと金剛堂があり、その先には眼下の景色を眺められる展望公園がある。つづいて根本薬師堂、法華堂、鐘楼などがある。ここ書写山でびっくりしたのは、重要文化財の多いこともさることながら、景色も含め昔をそのまま受け継いでいるということで、たくさんの映画のロケにここをよく使われたということが実感できた。

「宮本武蔵」や「乱」、そして「007」などもここでロケをしたと言うことである。ここなら特別なセットもなく時代劇が撮影できる。そういう寺を散策するのは楽しいものである。

つい30年ほど前は、普通の景色で町の中もこうであった。

帰りは下側の参道を歩いたが、休憩所や土塀のきれいな瑞光院もあり、楽しめる。

また参道にコンクリートがあまり使われていないので、木の根や自然石がむき出しの道は苔むして夕日にきれいに輝いていた。

これまで見てきた西国三十三所の寺院の中でも印象に残るお寺のひとつである。

(慈悲の鐘) |

(仁王門) |

(よく手入れされた道) |

|

(弁慶がお手玉をした石) |

(馬酔木がきれい) |

|

|

(大講堂) |

(食堂) |

(開山堂) |

(常行堂) |

|

|

|

(大講堂) |

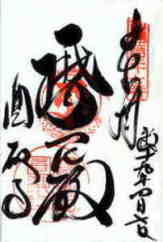

(食堂に展示されている |

(確かに苦しそうである) |

|

(弁慶もここに座ったか) |

| |

|

|

|