長命寺へは、久しぶりに琵琶湖でカヌーをした帰りに立ち寄った。

808段もの石段を登らなければならないということで、躊躇したがやはり登ることにした。

並んで入った親子4人連れは、

「うわー808段もある。もたんわやめとこ」と家族全員の意見が一致し、登るのをやめた。

私も10年ほど前に来た折りは、この石段の記憶がないから車で途中まで行き登ったと思う。

キャンプで寝不足であったため、最初はきつく感じられたが登るにつれて体が石段登りになじみ、いつものペースになった。登りには強いのである。

途中疲れる頃に石造りの小さな椅子がある。

これはいい配慮である。シャガの花がきれいに咲いていた。

階段を登り、寺が見えてきた頃に、おじさんおばさん巡礼行の一団が下りてきた。登りの人が来ているのにもお構いなしに下りてくるので、結局通り過ぎるまで待たなければいけなかった。人を待たせておいて、挨拶もせず下っていった。

ここ長命寺は、十二代景行(けいこう)天皇の頃に、大臣武内宿彌(たけのうちすくね)がここに登り「寿命長遠諸願成就」の文字を柳の巨木に記し、長寿を祈ったため、三百歳 以上の長寿を保ち、六代の天皇に仕えたという。 以上の長寿を保ち、六代の天皇に仕えたという。

その後聖徳太子がここに立ち寄り、柳の巨木の「寿命長遠諸願成就」の文字と観世音菩薩にお祈りしていると、岩陰から白髪の老人が現われ、

「此の霊木で千手十一面聖観音三尊一体の聖像を刻み、伽藍を建立すれば武内大臣も大いに喜び、諸国万人等しく崇拝する寺となるであろう」と告げ去っていったという。太子は観音像を刻まれ伽藍を建立、武内宿彌長寿霊験の因縁をもって「長命寺」と名付けたという。

ここ長命寺のご本尊千手十一面聖観世音菩薩は健康長寿、無病息災を授けて下さる有り難い観音様なのである。

境内に亀の彫り物等が多い。長生きの寺らしい。

本堂は国宝で三重塔も重要文化財である。琵琶湖が一望できるはずだが樹木が伸びて見えにくくなっている。

往時には景色がすばらしかったに違いない。

かいま見える琵琶湖にはジェットボートが走り回っていた。さすがにエンジン音はかなり小さくはなっているがあまりいいものではない。

境内は多くの参拝客でに賑わっていた。

山手に大きな岩があり天地至宝を照らすという。

本堂にはおっぱいの形をしたお供え物があった。

鐘楼は誰でも鐘をつけるようになっているので、私もついた。

帰りは、車道を下った。下りの膝が少し心配であったのでズルをした。しかし距離的にはかなり長くなった。参道もそうであったが、シャガの花が咲き乱れきれいであった。

(808段。少し引けた。でも登った) |

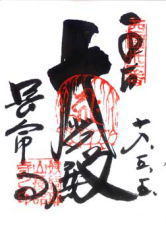

(お不動さん) |

(善男善女?) |

(勢い余って何度も鳴ってしまった |

(長生きの象徴、カメ) |

(びんずるさん。顔が・・・) |

(仏像の足下におっぱいの供物) |

|

|

(定番のアングル) |

(さすが国宝いい雰囲気) |

|

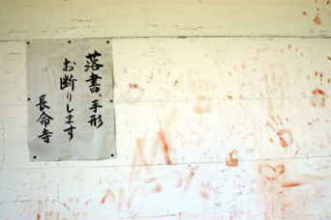

(少し悲しい) |

|

|

|

|