安太寺は丹波の国にあるという事で、もっと遠いところかなと思っていた。

ナビをセットすると京都からは高速道路ができていて、距離も近く実際に走るとすぐについた。

思っていたよりはるかに近かったので、これならもっと早くに行っておけばよかったと思った。

周辺はのどかな農村地帯である。

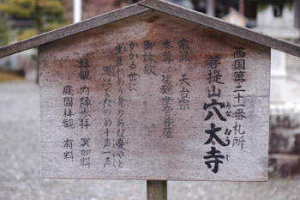

穴太寺は、奈良時代末期、慶雲二年(705年)の文武天皇の時代に大伴古磨によって創立された、と伝えられる丹波でも屈指の古刹という。周辺はわらぶき屋根を髣髴とさせる大きな農家があり、土塀もあちこちにある。寺の周りも土塀で小ぢんまりしたいいお寺である。20年くらい前ならもっといい景色であったろう。

このお寺も建立の後は、他のお寺と同じように再三の兵火により焼失し、現在のお堂は江戸末期に再建されたものという。往時は今以上に広い境内であった事は容易に想像がつく。

兵火に焼かれたということは、ここのお寺だけではないが、城としての機能もうけもち、いやおうなく戦いの渦中に巻き込まれたのだろう。周辺にお城がない場合などは、必然的にこうしたところに陣地を構えたのであろう。それは仕方ないが、戦火で重要な文化財が消失してしまったことが残念である。

今に残っていれば国宝級がたくさんあったに違いない。

さて、ここのご本尊の木彫聖観音立像は、仏師感世の作で秘仏として本堂厨子内に祀られていて見ることはできなかった。

本堂内には黒光りする木彫涅槃像があり、病魔平癒の「なで佛様」として名高い。

写真撮影禁止ということで、他ではあまり見ることのない仏様を撮れなかったのが残念である。

当然の事ながら頭をなでてきた。

少しは御利益があるかな。

境内はさほど大きくないが、江戸時代の庭園形式をとどめる庭や、多宝塔がこのお寺の歴史を伝えている。

|

|

|

|

|

|

(かなりすり減ったビンズル様) |

(なかなかシック) |

(多宝塔もいい雰囲気) |

|

|