丂暘栰暿儊僯儏乕傊栠傞

|

丂婰帠儊僯儏乕傊栠傞

|

丂丂僂僀儖僗傗嵶嬠偺DNA傪懱偵拲幩偟丄昦婥偺梊杊傗帯椕傪傔偞偡乽DNA儚僋僠儞乿偺尋媶偑惙傫偵側偭偰偒偨丅墷暷偱偼僄僀僘僂僀儖僗乮HlV乯傗儅儔儕傾側偳偱椪彴帋尡偑巒傑偭偰偄傞偑丄嵟嬤丄拲栚傪廤傔偰偄傞偺偼丄寢妀傪梷偊傞摥偒丅恖偺寢妀偵懳偡傞摤偄偼丄偐偮偰峈惗暔幙偺奐敪丄晛媦偺尨摦椡偲側偭偨偑丄崱搙偼丄怴偟偄梊杊丄帯椕庤抜偺奐敪傪懀偦偆偲偟偰偄傞丅丂乮杮懡徍旻乯

攟梴側偟偱慺憗偔崌惉

丂崱擭7寧丄DNA儚僋僠儞傪寢妀嬠偵姶愼偝偣偨儅僂僗偵悢夞拲幩偡傞偙偲偱乽寢妀嬠傪彍嬠偱偒偰丄帯椕偺岠壥偑擣傔傜傟偨乿偲偄偆尋媶寢壥偑塸壢妛帍僱僀僠儍乕偵嵹偭偨丅

丂曬崘偟偨偺偼丄塸崙棫堛妛尋媶強偺僟僌儔僗丒儘乕儕乕攷巑傜偺僌儖乕僾丅偙偺儚僋僠儞偼丄寢妀嬠偲摨偠峈巁嬠偺堦庬偑傕偮峈尨偺堚揱巕傪巊偭偨傕偺偩偭偨丅

丂寢妀偺儚僋僠儞偱偼BCG偑桳柤偩丅偟偐偟丄戝恖偵懳偡傞梊杊岠壥偵偮偄偰偼斲掕揑側僨乕僞傕懡偄丅偦偺堦曽偱丄嵟嬤偼丄庡側峈惗暔幙偑岠偐側偄懡嵻懴惈寢妀偺峀傑傝傗丄柶塽椡偑棊偪偨崅楊幰偺嵞敪偑栤戣偲側偭偰偄傞丅

丂儘乕儕乕攷巑傜偺尋媶偱偼丄DNA儚僋僠儞偑丄寢妀傪嵞敪偝偣傗偡偔偟偨儅僂僗偺敪昦傪梷偊丄偟偐傕彍嬠傑偱偱偒偨丅崙棫姶愼徢尋媶強偺嶳杮擇榊丒嵶嬠惢嵻戞堦幒挿偼乽寢妀偵懳偡傞怴偟偄晲婍偵側傝偦偆乿偲婜懸偡傞丅

丂嶳杮偝傫帺恎丄儘乕儕乕攷巑偺僌儖乕僾偲偼暿偺堚揱巕傪巊偭偰寢妀偺DNA儚僋僠儞傪偮偔傝丄暷崙偱儌儖儌僢僩偺姶愼幚尡傪恑傔偰偄傞丅

丂偙傟傑偱偺儚僋僠儞偼丄昦尨懱傪庛撆壔偟偨惗儚僋僠儞偲丄昦尨懱偺姶愼椡傪側偔偟偨傝昦尨懱偺峈尨晹暘偩偗傪惛惢偟偨傝偟偨晄妶壔儚僋僠儞偵戝暿偱偒傞丅

丂乽惗儚僋僠儞乿偼柶塽偺岠壥偑嫮偄偑丄埨慡柺偱晄埨偑巆傞丅堦曽丄乽晄妶壔儚僋僠儞乿偼埨慡惈偼崅偄傕偺偺丄儕儞僷媴偑姶愼嵶朎傪捈愙偨偨偔嵶朎惈柶塽偼堷偒婲偙偟偵偔偔丄峈懱偑昦尨懱偵摥偔塼惈柶塽偑拞怱偵側傞丅偦傟偧傟偵堦挿堦抁偑偁偭偨丅

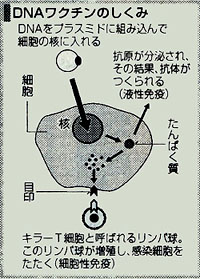

丂乽DNA儚僋僠儞乿偼丄昦尨懱偦偺傕偺偱偼側偄揰偼丄峈尨晹暘傪惛惢偟偨晄妶壔儚僋僠儞偵帡偰偄傞丅偟偐傕丄嵶朎偺拞偵擖傝崬傫偱丄嵶朎惈柶塽偱姶愼嵶朎傪偨偨偔偲偒偵僇僊偲側傞栚報傪偮偔傜偣傞摥偒偑偁傞丅 丂偙偺擔報傪妎偊崬傫偩僉儔乕T嵶朎偑憹怋偟偰丄懱撪偺姶愼嵶朎傪峌寕偟偰偔傟傞丅

丂偦偺寢壥丄姶愼嵶朎偑嵶朎偛偲峌寕偝傟傞偙偲偵側傞偺偱丄嵶朎偺拞偱憹偊傞偝傑偞傑側僂僀儖僗傗丄嵶嬠偱傕嵶朎撪偵愽傒懕偗傞傕偺偵偼丄偲偔偵埿椡傪敪婗偡傞偲傒傜傟偰偄傞丅寢妀嬠偼丄偙偆偟偨僞僀僾偺嵶嬠側偺偱DNA儚僋僠儞偵婜懸偑廤傑傞丅

丂DNA儚僋僠儞偵偼丄傎偐偵傕棙揰偑偁傞丅DNA偺崌惉偩偗偱儚僋僠儞偑偮偔傟傞偨傔丄攟梴偑偱偒側偄傛偆側昦尨懱偱傕丄埨偔丄憗偔丄偼傜偮偒偺彮側偄嬒幙側儚僋僠儞傪偮偔傟傞偙偲側偳偩丅

丂擔杮偱偼偙偙悢擭丄寢妀偺傎偐偵丄擔杮擼墛傗儅儔儕傾丄HIV丄僀儞僼儖僄儞僓丄C宆娞墛側偳偵懳偡傞DNA儚僋僠儞偺婎慴尋媶偑丄崙棫姶愼尋傗墶昹巗棫戝妛丄帺帯堛壢戝妛丄昹徏堛壢戝妛側偳偱巒傑偭偰偄傞丅

丂僀儞僼儖僄儞僓儚僋僠儞偼丄僂僀儖僗傪寋棏偱戝検攟梴偟偰偮偔傞偨傔丄寋棏傪嶦偟偰偟傑偆傛偆側嫮撆側怴宆僂僀儖僗偑弌尰偟偨偲偒偼丄嬞媫偺懳墳偑擄偟偐偭偨丅揷懞怲堦丒崙棫姶愼尋柶塽昦棟幒挿偼乽DNA儚僋僠儞側傜丄怴宆僂僀儖僗偺弌尰偵傕慺憗偔懳墳偱偒傞乿偲婜懸偡傞丅

丂墷暷偱偼丄偝傑偞傑側DNA儚僋僠儞偵懳偟偰丄恖偱偺埨慡惈傪妋偐傔傞椪彴帋尡偑偡偱偵10審埲忋傕恑傔傜傟偰偍傝丄儅儔儕傾傗HIV偱偼堦掕偺岠壥偑昞傟偨偲偄偆曬崘傕弌偰偒偨丅

丂偨偩丄DNA儚僋僠儞偵偼壽戣傕懡偄丅DNA偵懳偡傞峈懱偑偱偒偰帺屓柶塽捝偑婲偙傜側偄偐丄敪偑傫偺婋尟偑側偄偐丄側偳偑怱攝側揰偲偟偰嫇偘傜傟偰偄傞丅

丂崱偺偲偙傠偼偙偆偟偨曬崘偼側偄傛偆偩偑丄擔杮擼墛偺DNA儚僋僠儞奐敪傪恑傔偰偄傞憅崻堦榊丒崙棫姶愼尋僂僀儖僗戞堦晹挿傕乽拲擖偝傟偨DNA偑偳偆側傞偺偐丄挿婜揑偵娤嶡偟側偄偲傢偐傜側偄乿偲丄恑峴拞偺椪彴帋尡偺寢壥偵拲栚偟偰偄傞丅

丂DNA儚僋僠儞

丂昦尨懱偺堚揱巕偺堦晹傪娷傓崌惉DNA傪丄拲幩側偳偱懱撪偵擖傟偰嵶朎撪偱昦尨懱偺偨傫偽偔幙偺堦晹傪偮偔傜偣丄柶塽斀墳傪婲偙偝偣傞丅

丂昦尨懱偺堚揱巕偺堦晹傪娷傓崌惉DNA傪丄拲幩側偳偱懱撪偵擖傟偰嵶朎撪偱昦尨懱偺偨傫偽偔幙偺堦晹傪偮偔傜偣丄柶塽斀墳傪婲偙偝偣傞丅

丂DNA偼丄僾儔僗儈僪偲屇偽傟傞娐忬偺堚揱巕偵偁傜偐偠傔慻傒崬傫偱偍偔丅

丂1990擭偵暷崙偺尋媶幰偑僱僘儈偺愡擏偵僾儔僗儈僪傪拲幩偡傞幚尡傪偟偰偄偨嵺丄僾儔僗儈僪偺DNA偺堚揱忣曬偵傕偲偯偔偨傫偼偔幙偑愡擏偱偮偔傜傟丄偦傟偑2儠寧嬤偔帩懕偟偨偙偲傪嬼慠偵敪尒丅93擭偵暷崙偺儀儞僠儍乕婇嬈偑丄僀儞僼儖僄儞僓僂僀儖僗傗HlV側偳偺堚揱巕傪慻傒崬傫偩僾儔僗儈僪傪僱僘儈偵拲幩偡傞偲柶塽偑婲偙傞偙偲傪憡師偄偱敪昞偟偨偺偑巒傑傝偩丅

敀寣媴丄乽俀丗俀乿偱憹傗偟傑偡

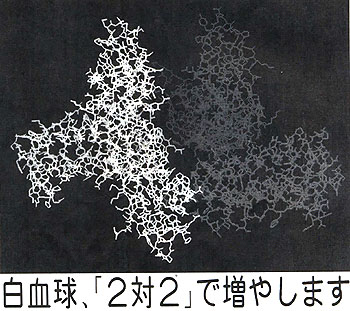

丂敀寣媴傪憹傗偡暘巕偱偁傞梓棻媴僐儘僯乕巋寖場巕乮GCSF乯偑敀嶮媴偺昞柺偵撍偒弌偨庴梕懱偵偔偭偮偔條巕傪丄怷愳阍塃丒惗暔暘巕岺妛尋媶強峔憿夝愅尋媶晹栧挿傜偑尨巕儗儀儖偺惛枾偝偱撍偒偲傔偨丅偑傫帯椕側偳偵巊傢傟傞GCSF偱丄敀寣媴偲偺寢崌晹偺峔憿偑傢偐偭偨偙偲偼栻偺奐敪側偳偵栶棫偮偲婜懸偝傟偰偄傞丅

丂敀寣媴傪憹傗偡暘巕偱偁傞梓棻媴僐儘僯乕巋寖場巕乮GCSF乯偑敀嶮媴偺昞柺偵撍偒弌偨庴梕懱偵偔偭偮偔條巕傪丄怷愳阍塃丒惗暔暘巕岺妛尋媶強峔憿夝愅尋媶晹栧挿傜偑尨巕儗儀儖偺惛枾偝偱撍偒偲傔偨丅偑傫帯椕側偳偵巊傢傟傞GCSF偱丄敀寣媴偲偺寢崌晹偺峔憿偑傢偐偭偨偙偲偼栻偺奐敪側偳偵栶棫偮偲婜懸偝傟偰偄傞丅

丂怷愳偝傫傜偼丄庴梕懱偵偔偭偮偄偨傑傑偺忬懺偱GCSF偺寢徎傪偮偔傝丄嘳慄偱挷傋偨丅

丂幨恀亖摨尋媶強採嫙亖偼丄夝愅寢壥傪帵偟偨僐儞僺儏乕僞乕丒僌儔僼傿僢僋僗偱丄嵍塃椉抂偵尒偊傞GCSF擇暘巕偑丄恀傫拞偺庴梕懱擇暘巕偲寢崌偟偰偄傞偺偑傢偐傞丅場巕偲庴梕懱偺擇懳擇偺寢傃偮偒偼栚怴偟偄寢崌條幃偩偲偄偆丅偙偺寢壥偼10寧14擔敪峴偺塸壢妛帍僱僀僠儍乕偵敪昞偝傟偨丅