|

昨年初めて参加させていただいた、光弘さんや安師範、へんさんたちのワイン会。年に一度開催で、今年で12回目だそうです。

そんな由緒正しい会に、私としたことが、大遅刻してしまいました。

‥とはいえ、今回ばかりは不可抗力だったのです。 18時半始まりなのに、当日になって17時半始まりの会議にどうしても出席しなければならなくなってしまったのです。

仕方ないので、店には30分ぐらい遅れるとあらかじめ連絡しておいたのですが、会議の方は当初予定されていたの1時間では終わらず、結局散会となったのが19時過ぎ。

さらに議事のメモをどうしてもその日のうちに関係者にメールしなければならず、会はとっくに始まっているのに、私はまだ職場でメールを書いているという最悪な展開‥。

この日の会場は、三田の「ミノビ」さん。地図を見ると、最寄駅からそこそこ距離があるようなので、迷わずタクシーに飛び乗りました。これは我ながらよい判断だったと思うのですが、それでも、結局到着したのは19時40分を回ってしまいました。

そんなわけで、まったくもって恐縮の至りだったのですが、みなさま暖かく迎えてくれたのは本当にありがたかったです。

とはいえ、 当然、食事のコースも進んで、ワインもかなりの数が空いたあとです。それで前半の泡と白については、ブラインドで、ということになりました(笑)。といっても、そこは大人のみなさま。追い込まれるようなこともなく、ごくごく余興程度のブラインドでした。

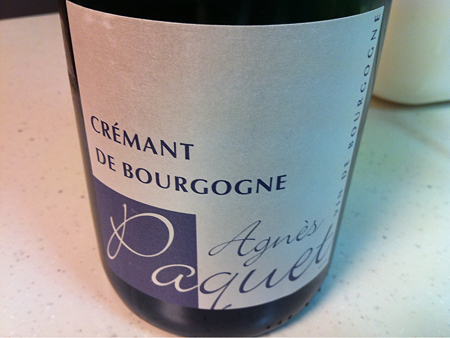

■泡

すごく勢いのある、それでいて細やかな気泡。イーストフレーバーとコクがあって、安定感のある心地よい味わいです。ビンテージは2000年とのこと。それにしては若く感じるなぁ。って、シャンパーニュのブラインドなんてわかるはずもなく、途方に暮れていたら、メジャーな銘柄というヒント。。銀座あたりでよく開けられているとのこと。ということはドンペリですか‥。って、これはブラインドとは言いませんよね。

→ドンペリニョン2000(写真撮り忘れ)

■次は白が2本。

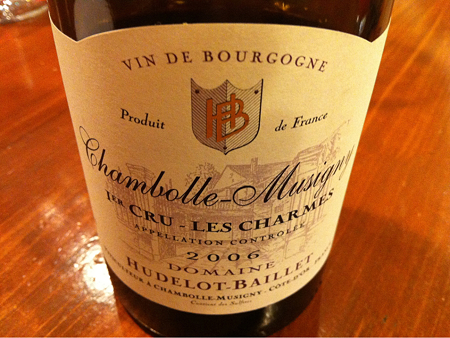

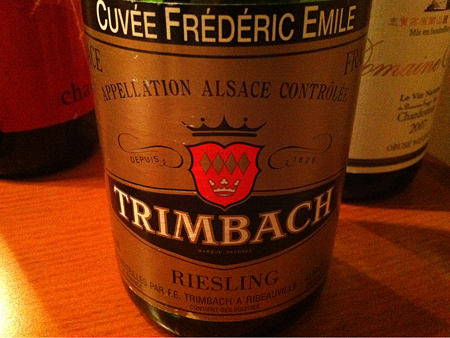

こちらはへんさんとがぶさんより。へんさんのボトルは事前にアルザスと聞いてたなぁ。厚みがあって、テクスチャーがツルリとしている。酸は思ったほど鋭角的ではない。華やか。ピノグリですか?と思ったら、正解はリースリングでした。

→リースリング・キュベ・フレデリック・エミール2004(トリンンバック) 堂々たるアルザスですね。すばらしい。

もう一本はシャルドネ。適度に樽が利いていて、エレガント。厚みはありませんが、ナチュラルで破綻のないバランス感がいいです。これは定評のあるワイナリーでしょうね。城戸ワイナリーあたり?‥あ、それはがぶさんに昨年お持ちいただいたワイナリーだったか‥。で、正解は小布施ワイナリーのドメーヌ・ソガ。

→ドメーヌ・ソガ・ラ・ヴァン・ナチュレル"・シャルドネ 2007

(小布施ワイナリー)

国産のシャルドネも高水準のシャルドネが出てきてますね。

■ロゼ

師範の持ち込みワインは事前にロゼと聞いていたのですが、グラスに注がれたのを見ると、赤ワインといっても通用する濃い色調です。甘くフローラルな香味は赤い果実のゼリーとか、アセロラとか、砂糖入りの紅茶とかを思わせます‥。少しフォキシーなフレーバーもあって、昔飲んだ都農ワイナリーのキャンベルアーリーがこんな味わいだったな、なんて思ったのですが、銘柄を聞いてビックリ。なんと、カレラのロゼだそうです。品種はピノノワール。こんなピノ、初めて飲みました。ある意味目からウロコの一本。

(写真撮り忘れ) →カレラ ヴァン・グリ・オブ・ピノ・ノワール 2010

■次は赤 。

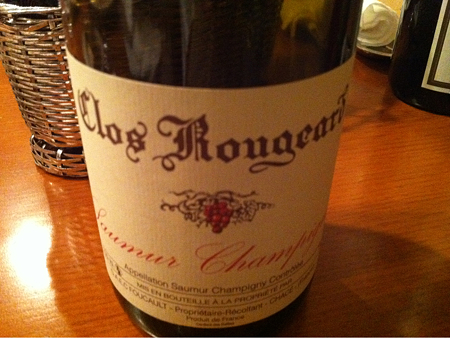

ソミュール・シャンピニー・ル・クロ 2005(クロ・ルジャール)

ようやくこの辺でみなさんに追いついてきたのはいいのですが、かなりのハイペースで飲んだので、酔いが回るのも早い‥。 とびさんの持参の赤はロワールのソミュール・シャンピニー。ビンテージは05年。飲んでみるといい具合に熟成入っています。赤い果実や紅茶に加えて、饐えた漬物系の香りが前面に出ています。ヴェジタルな要素はあまりなく、しっかりした味わいです。フランも熟成するとこういう味わいになるんですね。

カオス01(ファットリア・レ・テラッツェ)

磯子さんのこの南イタリアのワイン、すばらしいです!調べてみると、マルケ州でトレ・ヴィッキオーリを獲得したワイナリーとのことですね。年産わずか4000本だそうです。フルボディで果実味豊か。甘く熟したタンニンとはこういうことを言うのでしょうね。アルコール度も高く、堂々たる体躯。日ごろの私のテリトリーでは、まず飲むことのない銘柄ですが、こういう新たな発見があると嬉しくなります。

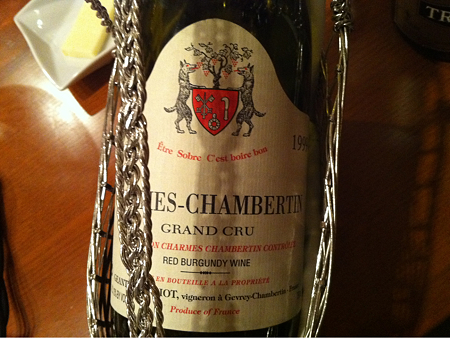

シャルムシャンベルタン99(ジャンテ・パンシオ)

私が持参したのは、イギリスから仕入れたジャンテ・パンシオ。現地直送モノということで、状態は心配してなかったのですが、グラスに注いで見ると、結構濁っています。控えめなスーボワ香。味わいは色調から感じられるとおり、ドロンとした印象が強いです。まあ、しっかり熟成ピノしてますが、99年のトップキュベにしてはなぁ、というのが率直な印象。もっとも、ジャンテ・パンシオって、どうも私が過大評価していたような節もあって、ある意味こんなものかなぁという気もするし、難しいところです。

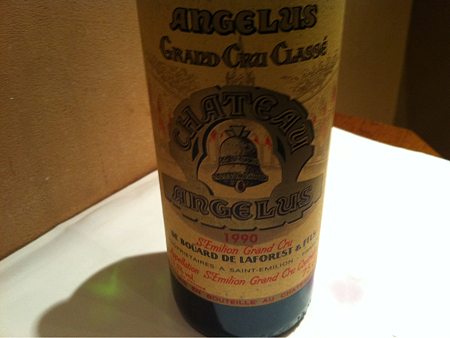

Ch.アンジェリュス90

光弘さんにお持ちいただいたのは、アンジェリスの90年。この会で10年前に開けたものと同じ銘柄だそうです。今買うととてつもないお値段ですが、光弘さんはその昔7000円台で買われたとか‥。かなり熟成入っていますね。ドライフルーツ系の黒果実、ゆで小豆、皮革、スーボワなど。味わいは各要素が溶け込んで複雑。それでいていかめしさはなく豊満で柔らかなところは、さすが90年です。ここから寝かせてさらに上昇する感じはしませんが、この状態がこの先しばらく続くのではないでしょうか。10年前はどんな味わいだったんでしょうね。

シャルムシャンベルタンがやや消化不良系ワインで申し訳なかったこともあり、予備に持ってきたワインを出させていただきました。って、予備によくこんなリスキーな銘柄を持参したよなぁと我ながら不思議。(笑)

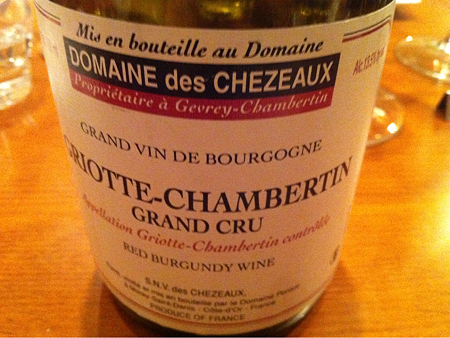

グリオットシャンベルタン04(シェゾー)

ポンソがメタヤージュで作っている銘柄です。シェゾー名のポンソはあまり評判よくありませんが、一方で04年のポンソは周囲の評判がよいという、プラスマイナス相半ばするボトル。どんなものかという興味もありました。

で、このポンソ、いつもの尺度でいうと、ホームランではありませんでしたが、ヒットか幸運な二塁打ぐらいかなと。最初は酸味勝ちでしたが、時間とともに果実のふくらみや旨みが出てきて、ポンソらしくなりました。各要素の質感が高く、熟成させるとよくなりそうです。

最後は、お店から、グロフレールのマールまでいただいて(これがまた美味しかった)、もうベロベロ。終了したのは11時半ぐらいでしたっけ?いやあ、よく飲みました。

それと、今回、とても印象に残ったのは、minobiさんの料理の美味しさ。 私自身、オーグードゥジュール系に久しぶりに行ったということもありますが、今年伺った店の中でも屈指の印象に残る料理でした。遅刻せずにもっとゆっくり食べられていればなぁと、それだけが心残りです。いずれ再訪することにします‥。

|