「痛」 林 正美

今日、植物にも感情があると言う。

昔の人は、樹木には魂が宿ると畏敬の念で接していた。

それなのに・・・「痛」・・・。

病んでいるのは樹木か、人の心か。 |

「生きている森」 實川 廣司

縄文時代から人々は森は生活に欠かせない大切な所でした。戦中戦後、森を荒らし近年人々は木を見て森を見ず、里山の荒廃が進みましたが、森の大切さに気づき、いくつかの漁協が植林に力を入れだした。

私たち都会に住む者にとって神話の「山幸彦、海幸彦」の持つ意味を考える時代に来たと思う。 |

「越後路(出雲崎〜弥彦)」 小林 幸子

冬の日本海は、荒々しさをむきだしにして、人々に向かって来ます。始めて冬の出雲崎へ行ったのは1月の末でした。この日は天候が悪く強風にあおられ、立っている事さえ大変で、空は一面雲に覆われ、雪さえも風に飛ばされてしまう状況の中での撮影でした。

漁師達は、何日も漁に出ることが出来ず、風の収まるのをじっと待って持っていました。演歌の様に燗酒とするめでで過ごすのでしょうか・・・。 |

「Vocalist」 工藤 由美子

「表情は作っている」とボーカリストの彼は私に言った。今日はいい表情をしていたと誉めた後だった。意外な返答だった。彼の内面的変化が何かしらあったのでは、と感じたのだが。しかし、この時私は初めて人の心の内面を撮ったと思われるものが、一枚あった。

特定のバンドとして撮り始めて三回目のライブ。曲とバンドのスタイルが気に入って撮り始めたのだが、全くライブの写真としては良いものが撮れず、一人苦しんでいた時だった。ボーカリストの悩み、不信、迷い。ライブ中に時折見せる彼の複雑な表情は、やがて彼がある決意をすることで変貌していく。他のメンバーの意識も少しずつ変わってきてバンド自体良くなってきたように思われたが、時既に遅し。最後かと思われた八月末のライブは、リハーサルから入れてもらった。バンドの他のメンバーとの距離を感じつつ、「満足のいくライブを」という私の要望に彼は答えてくれた。翌九月六日、バンドは解散した。 |

「黒川ふたむかし」渡辺 国茂

1970年代後半の黒川です。祭りのスタイルはそんな変わっていないのですが、家が一番大きく変わりました。茅葺き屋根の農家が、建て替えで失われてゆきました。高度成長期皆出稼ぎで頑張り、近年は町が作った工業団地で働いています。サラリーマン化で「能」の練習時間の確保が問題になっています。 |

「川風の町・ファイル」‐埼玉県越谷市‐ 高橋

起一

越谷市の中心部を貫流しているのは、元荒川です、北西部の野島地区で町に入り中島地区で町を出るまでに12の橋をかけています。

昨年の秋、この川に沿って歩いてみようと思い立ちました。堤あり、用水あり、街道あり、社寺に続く小道あり、でとても興がありました、近くて遠い楽しい旅でした。 |

「ふりむけば夏」 戸井田 明

ふと、思い浮かべる風景は、いつも季節は春でもなく、秋でもなくまして冬でもない、夏だ。遊び場であった雑木林、そして夏草の茂る空き地。

夢をのせて通った砂利道の石が光り輝いている光景である。そのころの時間はゆったり流れていた、自然からの贈り物を受け取れるだけの余裕と時間があった。いま、隅々まで、道はアスファルトで固められ便利になったけど、ながれる時間が短くなってしまった。 |

「夕暮れ」 富沢 克彦

仕事をおえ外に出るとまだ薄明るく開放感に慕る一瞬がとても好きです。 会社から二〜三分の下神明駅は、普段見慣れた風景ですが、夕方はちょっと違った感じがします。そんな夕暮れの雰囲気が撮りたくて挑戦してみました。 |

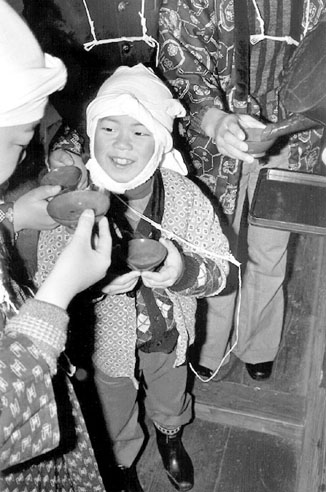

「祭りの夜」 吉見 工

地元(芝浦)の夏祭りの写真です。大人達はカラオケ大会や盆踊りに夢中になっている中、仮面をかぶって走っている子供、綿飴を食べている子供、シャボン玉を作って遊んでいる子供達がいた。

子供達の躍動感を撮ろうと思い、母親の後ろからカメラを向けたり、子供が道端に座っている時は共に座り、また、仮面をつけて走っている子供がいれば、カメラと共に走った。スローシャッターを利用して撮影したが、やはり躍動感を出す写真は難しい・・・その一言に尽きる。 |

「通勤の慰め」 渡辺 亮

毎日の通勤途上で目にする花は季節の移り変わりにしたがって変わってゆきます。コンクリートで固められ、空調の効いた仕事場で一日の大半を過ごす私にとって、この花たちが季節を思い出させてくれ、その美しさは気持ちを和ませてくれます。

休日にそんな花たちのそばに行ってみました。 |

春の息吹」 松浦 秋雄

春5月、新緑の野原。里山の雑木林は、さまざまな緑色があってうつくしい。いま、生き物は天地の恵みを受けて実りの時に向かって動ごきはじめたのだろう。あの木もこの草も初々しく春の息吹に満ちて生気ががみなぎる。小さな一本一草に新たな命の躍動を感じた。 |

「桜(三春・福聚寺)」 岩 崎 宏

三春は桜の多い町である。梅、桃、桜が

いっせいに咲き町を彩る。町名もそこに由来するという。とくに、紅しだれ桜はしっとりとした美しさで心をなごませてくれる。

染井吉野のような派手やかさはないが、山間いに咲く紅しだれ桜は周囲の緑と調和し美しくさえる。この桜の時が町の華やぐ時期でもある。 |

『帰郷』母へ―写真日記 町田 直之

朝、風が涼しいうちに洗濯ですか。真昼は暑いっすからね、日傘でもささないと。それにしても何ですかね、この盆踊りの母さん、変わらないですね。子供を育てた大きなおしり、浴衣の裾からのぞく足首、顔のシワはふえたけど、いい化粧してますよ。どれも実に色っぽいです。ぼくはそこに、人間の生の営みと土着的な自然の神様を読みとり汲んでくれたらと思ってます。えっ、来年、こんな青い空、真っ白い雲、天に向かって百日紅、咲くとは限らないから撮っておけですって。だいじょうぶ、しっかり撮っておきました。 ’99初秋横浜にて |

「夏の雨」 岩崎 一宇美

熱い空気が、飽食のからだを包む、吹き出す汗、流れる汗。あ・つ・い・

Q:どうにか成りませんか。A:なりません!天の仮梯を陽々と駆け抜け、街の夏は答える。

Q:今年の夏もけじめを付けてくれましたね。A:義理堅いんです。まー見ていて下さい。陰々一天、ごろごろいかづち、夏の雨。

Q:どうです、少しは涼しくなりましたか。A:いえ、涼しくなりません。そう、でも、どこかで、ほら、ちちろちちろと虫の声。 |

「雲の流れ・風河」 桑野 薫

2枚の写真は荒川の土手を散歩したとき撮った写真です。いつも空を見上げて流れゆく雲を見つめ、いつかこの流れを捕らえることができたらと思い、何度か通って試行錯誤の結果、撮ったものが「雲の流れ」です。この作品は流れそのものを捕らえた以外に、当時私が抱いていた思いを写した流れになっていると思います。絶え間なく常に雲は動いており、確実に時は過ぎていく、そのような絶対的なものの前に立った自分がその時に感じたことを投影していると思います。「風河」は「雲の流れ」と比較すると寛容性を含むと思います。みなさんどのように見えますでしょうか? |

「山の映画館―大心劇場」 木下義高

高知県安田町。昭和30年代の頃は小さな町にも二つ三つの映画館があったが、今では大都市か地方の中核都市でしか映画を見ることができなくなった。小松秀吉氏は、父から受け継いだ山の映画館で、地方の映画文化を護ろうとしている。

山田洋次監督の映画「虹をつかむ男」のシナリオが現実世界に現れたかのように、「町のみんなに良い映画を見てほしい」という彼。五月の連休は子供たちのために最新作「ウルトラマンガイア-超時空の大決戦」を上映。次回からは「男はつらいよ!」シリーズ全48作品を連続して上映したいと、夢は限りない。「良い映画は良い観客が作る」と語る彼は、既に『虹をつかんだ男』であるのかもしれない。 |

「彩氷」 福田 雅夫

自然の中で湖や川の水が凍ったり、溶けたりするのは、気温・水温・湿度・日照・風等に微妙に変化します。

極くまれに条件がうまく重なると氷の形がプリズムの効果が出るようになります。 |

「春の散歩」 山下世津子

前に住んでいたアパートは、駅からかなり離れた所で、車が多かったのですが、春の午後散歩に出ました。家を少し出ると、畑や家々のかたすみに、ひっそりと、たたずむ、木や花にめぐりあえます。

畑が結構残ってます、ひざしをあびて葉や花々が輝いていました。それをじっと見ていると、とてもうれしくなります。時と共に陽だまりは想いを移しながらもう暮れて行きます。空の雲が闇のとばりを運んできてしまいました。 |