(今回の調査物件 『南葛線』)

『南葛線−13』に続き、その隣にある『南葛線−12』

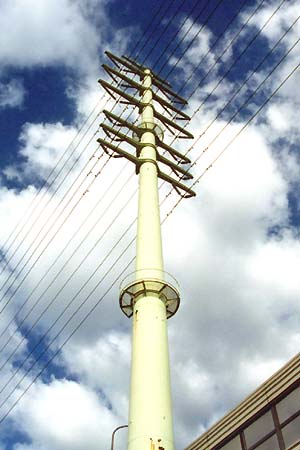

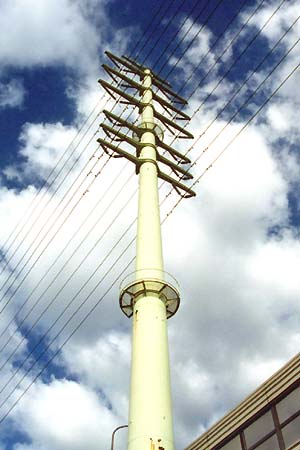

形状の特徴としては、うってかわって大人しい感じがする。

主柱は1本で、環境調和型としては基本中の基本である。

腕金は水平配列で、上部の3本と下部の3本では間隔が異なっている。もちろん、上部が広く、下部は狭い。さらに、V字懸垂碍子の形状も、その間隔に合わせて大きさが違っている。(というよりも、電圧の違いから空間距離を確保するために、の方が適切な説明であろう)

また、架空地線用腕金も水平配置である。

運良くTV放映をご覧になられた方々、私がこの鉄塔についてコメントしている部分を記憶しているであろうか?

「腕金がリズムがいい感じで、非常に美しいんじゃないですかね」

と言っている。(改めて聞いてみると、平凡なコメントだねぇ)

実はこの前には

「上下の腕金が、ポンポンポン、ポンポンポンと・・・」

という文章がつくのである。まぁ、見ての通りなのでカットされてもしかたがない(笑)

(この表現、すでにこのWebPageで何度も使っている。う〜む)

おそらく、この鉄塔を囲むように人間の輪を作ったら、今回参加した4人では足りないであろう。

すぐ根本から見上げる鉄塔は、けっこうな存在感である。

この角度からだと、右側に東京外環自動車道が腕金の下に張り出しているのが分かる。

何を言いたいかというと、

「腕金の下に高架道路がある」

つまり、本来見慣れた四角鉄塔は、この場所には建てられないことを示しているのである。

四角鉄塔は角錐型であるから、地上に近づくにつれて鋼材が広がっていく。まともに建てれば車道に鋼材が突き刺さるという具合。裏を返せば、環境調和型鉄塔にしなければならないのは、環境調和が目的でなく、高架道を避けるための苦肉の策なのだ。(なにせ、環境調和型鉄塔は四角鉄塔より建設費がかかる(らしい))

冒頭に述べたように、今回の目的はTV番組の出演であったため、調査というよりデモンストレーションに近いものであった。

しかしながら、鉄塔の形状、および、その形状から推測される存在理由は、市街地を通る大動脈(自動車専用高架道)との関係から非常に興味深いものである。環境調和型鉄塔のもう一つの利用方法が明らかになったわけであるが、材料、工法、維持管理費等の低コスト化が図れれば、街で見かける数も増えていくはずだ。必要な敷地面積は少ないので、その地代とのバランスが考え所であろう。が、バブルが崩壊した今、地代とそれ以外のコストでは、どちらが支配的なのか。実は鉄塔建設も日本経済の波に呑まれていると言えるのかもしれない。

(と話を広げておこう(笑))

なお、実際に放送された内容については『「送電鉄塔ウェブリング」ホームページ』でご覧になれます。