(今回の調査物件 『南葛線』)

ひょんなことからTVに出演することとに。

これを機に、各方面から鉄塔を観察する人々が増加することを念じつつ、朝もはよから車を浦和へと走らせたのである。

2000年7月9日。

朝5時に目覚まし時計が鳴り、実は鳴る前から目が覚めていた私は「おうおう、わかったわかったよ〜ん」と解除し、ベッドから離れた。歯を磨いて戻ってみると、また鳴るではないか。おぅ、なんてこったい。スヌーズになっていただけではないか。早速、浮ついていることを自分で認識してしまったぞ。

今度はきちんとアラームを解除し、寝る前に揃えておいた機材を確認。まるで遠足の朝の子供である。精神年齢がバレバレである。

与太話はこれくらいにして。

今回の参加者は、フルタニアン氏、ハニー氏、Jammit氏、そして私みそがいの計4人である。日程が急に決まったこともあり、直前に参加断念した方もおられた。残念であった。次回に期待である。

当日は台風が通り過ぎたあとで、朝のうちは雲が多く心配していたが、時間が経つにつれ青空が広がっていった。空も今回の企画に賛同していたのであろう。

毎日、どこかしらで渋滞していると、交通情報でも有名な東京外環自動車道。

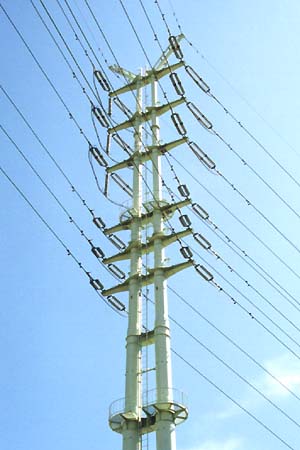

その外環浦和IC脇にある薄い緑色の鉄塔が、今回の調査物件である『南葛線』。既にフルタニアン氏のWebPageにおいて公開されているが、TV初登場ということで、見栄えのいい(?)親しみやすい鉄塔が良いのではないかということで、選定されたものである。

写真手前が『南葛線−13』、その先が『同−12』であり、この2基のみこの場所で環境調和型鉄塔になっている。

特に『南葛線−13』は主柱が2本の凝った作りになっている。写真から分かるとおり、さらに手前の鉄塔から渡ってくる送電線が、この鉄塔を軸にして方向を変えている。送電線の方向変化に対して主柱を分割し、力のかかる方向に強い設計にしたものと考えられる。

腕金部分を拡大してみた。

1)上部の2回線は碍子数が多い(下部の2回線は碍子数が少ない)

2)上部の腕金が長い(下部の腕金は短い)

3)上部下部とも耐張型碍子

4)架空地線用腕金がV字型

5)上部左側のジャンパ部に近接防止用の碍子がある

(下部にはない)

したがって、上部の2回線は電圧が高く、ジャンパ線の迂回部分の電線長も長い。それで碍子で位置決めをして、ジャンパ線が鉄塔本体に近接し、放電等が発生しないようにしていることが分かる。

さらに、V字型の架空地線用腕金は、この鉄塔を際だたせているアイテムといっても良い。

以下、次報に続く

20000903