| 考察

1]以上の結果から、老熟幼虫が蛹化場所探索のため、あるいは蛹室の壁を固めるため体液を吐き出して固めてしまうなどで、体重を減らさないようにすれば長角になると考えられます。

従って、

1)幼虫を、マレー、スマトラ産なら80g、ジャワ産なら70g以上にする。

2)高温で暴れたり、低温で食欲を減じたりしない様、温度を15~30℃に保つ。

3)幼虫が老熟して来たら、容器は底面の短い方の一辺が少なくとも16cm以上あるものにする。

4)幼虫が老熟して来たら、容器の底に深さ7cm以上の土(赤土又は黒土、粘土のように粘り過ぎ掘りにくいものは不可)を入れ固める。その上にマットと幼虫を入れるので、容器の高さは20cm位はあったほうが良い。

5)幼虫は体内の消化管内容物を蛹化前に排泄するので体重減少はある程度は起こるが、それが1割で収まれば長角だが、14%以上では中角、20%では完全な短角になる。

6)たとえ幼虫が過剰に縮んだとしても、ドッグフード、ゼリーの投与などで縮みが戻る事がある。その間に適切な蛹化場所を発見できれば長角になるが、最後は何を与えても見向きもしなくなり、短角になるか、最悪の場合死ぬ。その前に蛹化場所を与えなくてはならない。

というのが、コーカサスで長角を羽化させる方法として有力と考えられます。

2]では、野外でどうして「旱魃の時短角」が増えるのでしょうか。勿論、適切な餌も少なくなり、重さ80g以上をクリアーできる個体も減るでしょう。しかしそれだけでなく、熱帯の土壌は水分を失うとコチコチに硬くなるラトソル土壌(固まったものをラテライトとして、インドなどでは日干しレンガにしています)で、乾燥すると幼虫が蛹室を作れる場所が無くなってしまうのでは、と考えています。

短角個体は、後翅が長角個体より長いというデータも月間むしにあります。これは、環境が厳しくなると成虫が餌場を求めて移動しやすくなるという適応でもあるのです。

従って、

幼虫が(マレーの場合)とにかく80gは越えなくてはなりません。その後、環境を悪化させ、縮むような状況を避けます。縮みが1割なら何とかなりそうですが、2割縮むと間違いなく短角です。15%の縮みでも中角でしょう。

このように環境悪化で縮んだ個体は、後翅が長くなります。蛹の後翅長さはまだ測定しておらず、この長さがいつ決まるかはまだ分かりませんが、悪い環境で縮むと、角が短いというだけでも身軽になり移動しやすくなるのに加え、翅も長くなり更に移動しやすくなります。

3]最近はあまり言われなくなりましたが、一時期旱魃が、熱帯林の主要樹種のフタバガキ科樹木(ラワン材をとります)を開花、結実させる要因と言われたこともあります。

理科年表を見ますと、東南アジアのマレーシア、スマトラ、ジャワは、低地では一年中平均気温が25℃を下回らず、降水量も毎月100mmを越え、安定しています。

(ジャワについては、首都ジャカルタは弱い乾季がありますが、そこから250mほど標高の上がったボゴールでは年間を通じて降水量が毎月100mmを越えます。ジャワ島では、西部が降水量が多いのですが、ジャカルタのある北西部では少し乾季があります)

表7.コーカサスオオカブト分布域近くの低地の都市の平均気温と降水量

|

ジャカルタ(ジャワ島)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

26.2

|

26.3

|

26.9

|

27.5

|

27.6

|

27.2

|

26.8

|

27

|

27.4

|

27.6

|

27.3

|

26.8

|

27(年平均)

|

|

月降水量(㎜)

|

458.3

|

265.4

|

233.5

|

121.4

|

100.1

|

91.8

|

65.3

|

78.1

|

67.6

|

88.3

|

116.1

|

185.4

|

1909.6(年合計)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボゴール(ジャワ島)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

24.3

|

24.4

|

25

|

25.6

|

25.7

|

25.3

|

24.9

|

25.1

|

25.5

|

25.7

|

25.4

|

24.9

|

25.1

|

|

月降水量(㎜)

|

340.6

|

358.7

|

372.2

|

403.8

|

354.2

|

250.4

|

191.7

|

232.3

|

313.5

|

408.3

|

381.2

|

327.1

|

3934(年合計)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パダン(スマトラ島)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

27

|

27

|

27

|

27.2

|

27.5

|

27

|

27

|

27

|

26.7

|

26.7

|

26.7

|

26.7

|

27(年平均)

|

|

月降水量(㎜)

|

270.3

|

199.5

|

344.9

|

423.7

|

260.9

|

264

|

268.9

|

262.8

|

436.4

|

527.4

|

539.6

|

410.7

|

4076.8(年合計)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クアラルンプール(マレー半島)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

26.1

|

26.5

|

26.8

|

26.8

|

27.2

|

26.9

|

26.5

|

26.4

|

26.3

|

26.2

|

26.1

|

25.9

|

26.5(年平均)

|

|

月降水量(㎜)

|

167.7

|

157.4

|

223.4

|

281.4

|

205.1

|

131.8

|

129.7

|

142.3

|

185.3

|

269.2

|

278.8

|

230.1

|

2690(年合計)

|

| (理科年表1992など、ただしボゴールの毎月の気温についてはデータがなく、ジャカルタの平均気温27℃とボゴールの年平均気温25.1℃から、1.9℃引いた値を使った) |

しかし、数年に一度エルニーニョの年は降水量が1/3程度になり、生態系に影響を与えます。数年前、空港が煙で離着陸ができないほどの山火事が起こったりもしました。

はっきりした乾季のないこれらの地域で、何時起きるか分からないが数年に一度起こるエルニーニョの旱魃に対応するため、これらの虫は、最後まで角や大顎の長さを決定せず、最後の縮み如何でそれを短くしてしまうという生態戦略を取ったのです。

もし、日本のカブトムシのように、体の大きさと角の長さがほぼ1対1で対応するのであれば、100gの幼虫が80gになったとして、最大80gの長角個体と同じ角の長さで翅が短いものと、胴体が100g級で角が短く翅が長いものでは、乾燥し樹液が少ないような気候では、素早く移動できる翅の長い個体の方が有利でしょう。

4]理科年表で他の熱帯域であるアフリカ、南米を見ると、殆どの地域でたとえ降水量が多くても乾季があったり、内陸の熱帯雨林では月の平均気温がたとえ赤道直下でも24℃になったり(アマゾン及びコンゴ川流域など)で、東南アジアより不安定です。

表8.東南アジア以外の熱帯雨林地域の低地の都市の平均気温と降水量

|

キサンガニ(民主コンゴ)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

24.9

|

25

|

25.2

|

25.1

|

24.9

|

24.4

|

23.7

|

23.7

|

24.2

|

24.5

|

24.5

|

24.5

|

24.6(年平均)

|

|

月降水量(㎜)

|

95

|

114.9

|

151.8

|

181.3

|

166.7

|

114.7

|

100.4

|

185.7

|

173.9

|

228.2

|

177

|

114

|

1803.7(年合計)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

マナウス(ブラジル)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

25.7

|

25.9

|

25.8

|

26

|

26.4

|

26.3

|

26.6

|

27.4

|

27.8

|

27.6

|

27.3

|

26.8

|

26.7(年平均)

|

|

月降水量(㎜)

|

280.6

|

268.7

|

314.2

|

322.2

|

215.9

|

111.2

|

68.9

|

46.3

|

67.5

|

114

|

179.2

|

214.4

|

2228.6(年合計)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Benjamin Constant(ブラジル)

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

6月

|

7月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|

|

月平均気温(℃)

|

26.1

|

26.1

|

26.1

|

26.1

|

26.3

|

24.6

|

25.3

|

24.9

|

26.4

|

25.1

|

25.7

|

25.8

|

25.7(年平均)

|

|

月降水量(㎜)

|

339.8

|

265.3

|

332.5

|

346.8

|

217.8

|

160.1

|

144.3

|

157.3

|

191.1

|

281.1

|

257.1

|

287.9

|

3040.1(年合計)

|

|

(理科年表1992)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

私はタイのバンコクに住んでいた事があるのですが、その地に慣れた体では、最寒月である12月の平均気温が25℃なのですが、それでも寒いくらいです。この時期は、本来はタイ北部でしか経済栽培出来ない「亜熱帯作物」のライチーの花が、最低気温が18℃を下回る日が何日か続くと咲くとのことです。ライチーは中国南部など、亜熱帯地域の作物とのことで、シンガポールなどの年中高温の地では花が咲かないそうです(バンコクはサバナ気候ですが、気温だけは東南アジアの熱帯地域同様、最寒月平均気温も25℃以上です。これは、カンボジアのプノンペン、ベトナム南部のホーチミンでもそうです(クワガタ産地の多いベトナム北部は低地でも温帯ですが))。

なお、蛇足ですが、月刊むしで石米氏がヤンゴン、バンコクの気温を挙げて、それほど高くないと書かれておられましたが、1日の平均気温は、東京の8月でも27.1℃です。熱帯低地の1日の最高気温なら、30℃を超える日が殆どです。

コーカサスは高原の住人ではという反論もありそうですが、「最寒月平均気温もそれ程下がらないなら、気候がより安定している」と言えるのではと思っています。

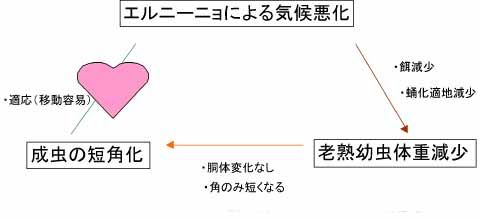

5]このように、海に近く、気温も降水量も安定した東南アジア赤道付近で、数年に1度起こる旱魃だけが、そこで生活する生物の生活リズムへの刺激であるわけです。それで、旱魃への適応として、旱魃による縮みを角の長さにだけ影響させ、体は小さくしないで、翅は長く(後翅の体積は多少面積が増えても殆ど影響せず、縮みにも現れないでしょう)なり、そのようにして出来た体型が旱魃に適応している、すなわち、コーカサスオオカブトは、

1)環境は幼虫が老熟した時の体重に影響し、

2)幼虫体重の減少は角の長さに影響し、

3)そうして出来た角の短い個体は、その影響を与えた周辺環境に適応している

と、環境の影響をその環境に適した形に迅速に移せるような適応を成し遂げていたわけです。

図.気候悪化、老熟幼虫の体重変化、短角成虫の気候への適応

|