| ホ-ム > 医学トピックス |

| このページの内容は、各種医学雑誌などから収集した「がんに関する最近情報」を、作成者(医師)が要約したものです |  |

| “がん死大国”日本 欧米に遅れをとる「がん教育」補習講座 |

|---|

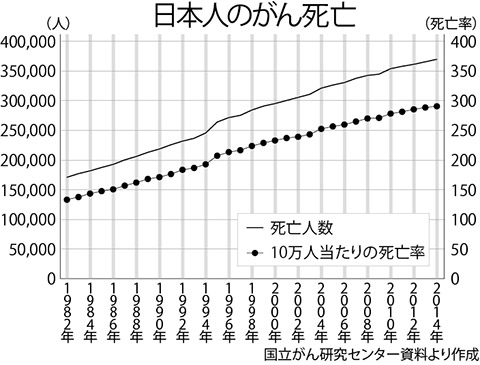

| 中川恵一 東京大学医学部附属病院准教授 長寿大国なのにがんによる死者が増え続ける日本。この不条理を無くすため、学校で「がん教育」が始まる。そこで教わる「原因」と「予防」、そして「治療」とはどんなものなのか。がんのことを教わってこなかった大人のために東大准教授の中川恵一氏が開く「補習授業」。 先の都知事選では、小池百合子氏が鳥越俊太郎氏を大差で抑えて当選しました。私は2人の政治的主張については詳しくありませんが、一点だけ、「よくぞ言ってくれた!」と感心したことがあります。それは鳥越氏の選挙公約でした。 鳥越氏は、かつてステージ4(進行がん)の大腸がんになったものの、それを克服した経験があります。その鳥越氏が会見ではフリップを掲げ、 〈がん検診100%〉 と公約にしたことが話題になりました。がん検診なんて東京都政には関係のないことだと批判されましたが、長年、この問題に取り組んできた私は、もう嬉しくなって鳥越氏に直接電話を入れ、感謝のメッセージを伝えたほどです。 がんが日本人の死因のトップになったのは1981年。それ以降、増え続けて今では年間約100万人ががんになります。ご存じのように、日本人の半分ががんになり、3分の1が死ぬ時代。まさに「国民病」といわれる所以(ゆえん)ですが、しかし、このことは、裏返せば日本の「がん対策」がそれほど遅れていることを意味してもいる。気が付けば、世界的にも日本は「後進国」になってしまっている現実を忘れてはなりません。 医学が発達しているはずの日本が後進国なんて、バカを言うなと思う人もいるかも知れない。しかし、データは嘘をつきません。  ■米国より1・66倍 例えば、10万人あたりのがん死亡者数を日米で比較してみます。 1991年 日本 175・75人 米国 215・1人 2009年 日本 270・31人 米国 173・1人 2011年 日本 280・68人 米国 168・7人 どうでしょう。 20年ほど前まで、米国より死亡者数が少なかったのに、いつの間にか逆転し、最近では米国より1・66倍も亡くなる人が多い。しかも、気になるのは、米国ではがんが減り続けているのに、日本では増えているという事実です。 欧米全体で見てもがん死は減少傾向にあります。長寿大国のはずの日本は、今や“がん死大国”になっている。なぜ、こんな事が起きているのでしょうか。 ■「情報」は溢れているが 世の中を見渡せばがんに関する情報は過剰なほど溢れています。テレビを見れば医療ドラマ、インターネットでは健康情報がこれでもかというほど公開されている。 検査にしてもそうです。インターネットで検索すると「PET検査」の広告がずらりと出てくる。10万円以上するものもある高額な検査ですが、皆さんが、自分の身体を心配していることがよく分かる。でも、死亡者が減っている欧米では、それほど流行っていません。なぜ、そうなのかは、後ほど説明します。 また、患者さんと話していると「がん家系」という言葉がよく出てくる。親や祖父母にがん患者がいたから、自分も同じ体質だというものです。実際に遺伝が原因となるがんは全体の5%ほどしかありませんが、これを信じている人は少なくありません。 少し前のデータですが、09年9月に内閣府が行った「がん対策に関する世論調査」というアンケートがあります。そこには、がんを予防するために、どんなことを実践しているのかという質問があるのですが、何と回答の第1位は、 〈(食物の)焦げた部分は避ける〉(43・4%) というものでした。また、こんな回答もあった。 〈日光に当たりすぎないよう心がける〉(19・5%) 食物の焦げた部分というのは、動物性たんぱく質が焦げると発がん物質になるという研究があります。しかし、毎日焦げた部分だけを大量に食べないとがんにはなりません。また、日光については、確かに白人男性は皮膚がんの危険性がある。ですが、日本人に関しては、太陽光を浴びたほうが体内のビタミンDが活性化されて、むしろ予防になるのに、「日光=がん」と信じ込んでいる。 情報が溢れていても、間違ったものや迷信が日本人の固定観念になっているのです。がん対策というけれど、「敵」を知らなければろくなことになりません。統計によると、がんを告知された人の自殺率は健常者の20倍になる。ちょっとした(正しい)知識で運命が変わるのに、実に勿体ないことです。 ■「がん教育」 残念ながらがんの知識ということにおいて、日本と欧米の間には彼我の差があります。アメリカなどでは早くから授業でリスクや予防について教え、高校生ぐらいになると患者を呼んで体験談を聞いたりしています。たとえば白人の多いオーストラリアでは皮膚がんにならないよう、小学生の頃から紫外線について教え、キャンペーンを行ったりもしている。 日本では、07年に「がん対策基本法」が施行されており、基本計画は「がん対策推進協議会」が作っています。私は当初から委員をやっていますが、計画が見直される4年前、ようやく「がん教育」という項目を入れることが出来た。大人の社会が変わってくれないのなら、まず子供たちに何がリスクなのか、予防のために何をしたら良いのかを学んでもらうためです。 実際の授業は来年から始まりますが、保健体育の時間に教えることに加え、学校単位でがん患者や専門医の話を聞いてもらうことを考えている。すでに授業を進めるための研修会や模擬授業も始まっています。 私もこれまで80回ほど子供たちを相手に講演をやっていますが、実に熱心に聞いてくれる。「逆世代教育」と呼んでいますが、これからは親が知らない知識を子供たちが知るようになります。 そこで、大人の皆さんには、子供たちに教えるがん知識を改めてお伝えしたい。学校では教わらなかったのだから「補習」のつもりで読んでください。 ■“安全運転” 交通事故死とがん死は似ている――そう言うと意外に思われるかも知れません。でも、共通点は結構あるのです。 ご存じのように、日本人のがんは大腸、胃、肺の順に多い。全体では、これに女性の乳がん、子宮頸がんが加わりますが、その約3分の2が生活習慣から来るものです。また、細菌やウイルスから来ているものもある。ここでは研究で分かっているがんの「リスク」を改めて覚えておきましょう。 統計でもはっきりしていることですが、タバコを吸う人が肺がんで死亡する危険性は、吸わない人と比べると男性で4・8倍、女性で3・9倍です。また、タバコの影響は若い人ほど受けやすい。 塩分の多い食べ物の取り過ぎは、胃がんになる危険性を高め、逆に野菜や果物は食道がんや胃がんのリスクを低くします。熱い食べ物は食道がんを引き起こしやすく、大量に飲酒すると、アルコールが通過する口腔、咽頭、食道のがんリスクが増大します。もちろん、アルコールを処理する肝臓もです。無視できないのは肥満で、太っている人の方ががんが多いことが分かっている。 細菌やウイルスとの関連性もかなりのことが分かっています。胃がんに関しては原因の95%がピロリ菌感染によるもの、肝臓がんは肝炎ウイルスの感染、子宮頸がんもヒトパピローマウイルスによって引き起こされます。これらについては、予防法も普及して来ました。 このリスクを知ったうえで具体的には、タバコを減らしたり止める、晩酌の量を少なめにする(日本酒では1日1合が適量)など、生活習慣に気を配る。これが車でいう「安全運転」にあたります。 しかし、がんは運に左右される面もある。実際、生活習慣には何の問題もなくてもがんになる人がいます。安全運転は必要ですが、それでも事故に巻き込まれることがありますよね。交通事故死と似ているというのはそういうことなのです。 車だったら、そのためにシートベルトやエアバッグを義務付けている。がんでは、これが「定期検診」にあたるのです。現在は、例えば胃なら40歳以上は年に1回のバリウム検査だったものが、今年から50歳以上は2年に1回、バリウムか内視鏡検査、というふうに変えられました。リスクの度合いや受ける人たちの負担も考えて、少しずつ変えているのです。 ■半分も検診を受けない なんだ、そんなことは知っていると言われるかも知れません。しかし、シートベルトと違って受診率となると、実態はひどいものです。「国民生活基礎調査」(13年)によると男性の胃がん検診率が45・8%、大腸がんは41・4%。女性でも乳がん検診率は34・2%しかありません。ざっくり言って、半分の人がシートベルトなしで運転しているのと同じです。 しかし、こういう数字を知るとどうでしょうか。大腸がんを例にとると、1期(早期)で発見すれば5年生存率は98%。でも、ステージ4になると14%まで下がってしまう。早期発見がいかに大事か分かるでしょう。では、早く見つけるためにはどうするべきか。そこで役立つのが、健康診断のなかでも皆やりたがらない「検便」なのです。この検査は、がん検診のなかでも最も有効とされていて、検便だけで大腸がんの死亡率は3割まで下がる。 読者の中には、定期検診を受けても検便は出さなかったという人もいるでしょう。家でウンチを採るのはどうもやりにくい。別の機会に自費でPET検査を受けるから今回はパスと考えている方もいるかも知れません。しかし、PET検査で早期の大腸がんは、まず分かりません。 先にも述べましたが、先進国のなかでこれほどPET検査が流行っている国はありません。強いて言うなら日本と韓国、台湾ぐらい。欧米でPET検査が流行っていないのは、病巣発見に役立つことが立証されていないからです。 子宮頸がんも受診率は32・7%と先進国と比べてとても低い(欧米は約8割)。この病気はワクチンと検診によって死ぬ人がほとんどいなくなるのに、ワクチンの副作用ばかりが大きく報道され、結果、先進国で日本だけが増えている。異常な事態というほかありません。 中川恵一(なかがわけいいち) 1960年生まれ。東京大学医学部卒、スイス・ポール・シェラー研究所を経て現職。放射線医としてがん患者の治療に携わる一方、全国でがんの予防と治療の啓発に関する活動を行う。主な著書に『がんの練習帳』(新潮新書)など。 エキサイトニュース 2017年1月3日 |

|

世界のがん事情 がん患者は増加、死亡率は低下:世界195カ国のがん動向を発表 |

| 世界的にがんにかかる人は増加しているが、死亡率は低下の傾向が見られる。世界の195の国と地域を対象に32種のがんについて1990~2015年の罹病率、死亡率、生存年数、障害生存年数、障害調整生存年数を集計し、そのデータをGlobal Burden of Cancer 2015として米国ワシントン大学の研究グループらはJAMA Oncology(2016年12月3日オンライン版)で報告した。 がん患者増加の主な原因は高齢化 同報告によると、2015年のがん患者は全世界で1,750万人、がんによる死亡数は870万人と推定された。 2005年から2015年にかけてがん症例は33%増加しており、うち16.4%が高齢化、12.6%が人口増加、4.1%が年齢別割合の変化による増加であることが示された。 国・地域による違いは大きいものの、全世界では男性の3人に1人、女性の4人に1人が生涯のいずれかの時点でがんにかかることになるという。 男性の罹患数は前立腺がん、死亡は気管・気管支・肺がんが最多 世界で最も罹患数が多かったのは、男性では前立腺がんの160万例。次いで、気管・気管支・肺(TBL)がんの140万例、大腸がんの92万例の順であった。これら3種類のがんで全体の42%を占めていた。 男性のがんによる死亡で最も多かったのはTBLがんによる121万件。次いで、肝臓がんの57.7万件、胃がんの53.5万件の順であった。 病気によって失われた年数や損なわれた健康や障害のために失われた健康的な生活の年数を示す障害調整生存年数(DALY)が最も大きかったのは、TBLがんで、次いで肝臓がん、胃がんの順だった。 女性では乳がん、小児では白血病が多い 女性で最も多かったのは乳がんの240万例で、大腸がんの73.3万例、TBLがんの64万例がこれに続き、これら3種のがんで全罹患の46%を占めていた。DALYも乳がんが最多、次いでTBLがん、大腸がんの順であった。 小児(0~14歳)のがんで多かったのは白血病。次いで他の新生物、非ホジキンリンパ腫、脳神経系のがんの順。がんによる死亡についても同様であった。 死亡率低下と患者数増加が世界的傾向 2005~15年に、がん全体で見た年齢標準化死亡率(ASDR)が195カ国・地域中140カ国・地域で減少していたのとは対照的に、がん全体で見た年齢標準化罹患率は174カ国・地域で上昇していた。なお、がん全体で見たASDRが上昇していた国はアフリカ大陸で多かった。 すべてのがんのうち、2005~15年に死亡率が有意に減少したのはホジキンリンパ腫で、変化率は-6.1%。死亡数は食道がん、胃がん、慢性骨髄性白血病でも減少していたが、明らかな有意差はなかった。 社会システムや人口増加の変化に伴いがん患者は今後も増加が見込まれる。同報告をまとめた米国ワシントン大学のChristina Fitzmaurice氏は「個別化医療の進展や新しい治療法の登場などで、がんサバイバーの増加を期待させる一方で、医療資源の乏しい国・地域と先進国との格差など問題は山積み状態」とし、「がん予防の試みが十分な成果を挙げるよう、たばこの規制やワクチン接種、運動や健康的な食生活の促進活動などに取り組んでいく必要がある」としている。 あなたの健康百科 2017年1月5日 |

|

全身転移のがんが消えた…常識破り「副作用のない抗がん剤」誕生秘話 なぜこれが保険薬にならないのか |

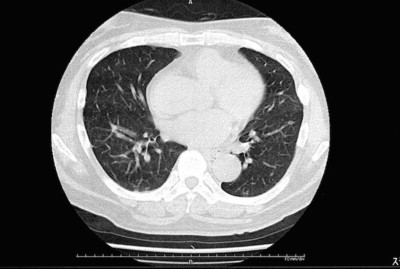

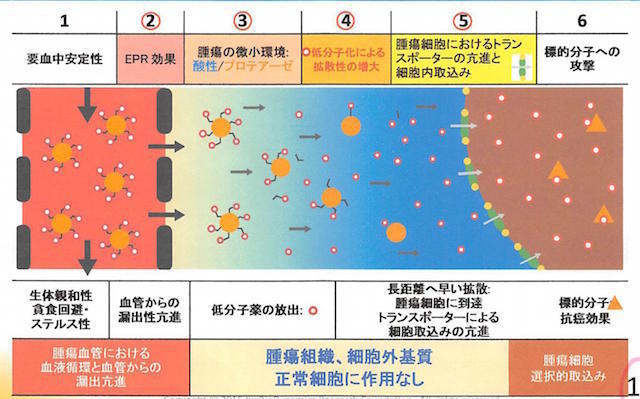

奥野 修司 抗がん剤で治る確率は5% 2人に1人ががんになる時代である。やがて誰でもがんになる時代がやって来るだろう。あなたががんになったとする。現在、そのがんが原発巣にとどまっているかぎり、治療法として考えられるのが外科手術だ。 ただし、これが転移したりするとやっかいである。外科手術ができないから、あとは抗がん剤となるが、これが問題なのだ。なぜなら、がん種にもよるが、ほとんど役に立たない。抗がん剤で治る可能性はわずか5%なのである。 さらにやっかいなのはその副作用だろう。痛み、発熱、吐き気、嘔吐、しびれ、呼吸困難……。それだけならまだしも、骨髄がやられると白血球や血小板が壊されて死に至ることもある。がんで死んだのか、抗がん剤の副作用で死んだのかわからないことがよくあるのはこういうことである。 薬といえば、ペニシリンのように「治す」というイメージがあるが、少なくとも抗がん剤は私たちの考える「薬」ではない。顧客満足度からいえばゼロに近いだろう。 がん治療にとって大事なことは、QOL(Quality of Life:生活の質)×生存期間である。 つまり、生活のレベルを落とさず、できるだけ長く生きること。ところが、現在の抗がん剤は副作用でQOLはガタ落ち。延命効果があってもわずか2~3ヵ月にすぎない。そんなとんでもない薬が、今や年間に1000万円を超えるのが当たり前になっているのだ。 せめて副作用のない抗がん剤があったら……。多くのがん患者の願いにこたえるように、そんな抗がん剤が誕生した。 「P-THP」といって、開発者は前田浩教授(熊本大学名誉教授・崇城大学DDS研究所特任教授)である。2011年には優れた研究者に与えられる「吉田富三賞」を受賞し、2015年のノーベル賞候補と目された人物だ。 「全身がん」が数ヵ月で… 実際にこのP-THPで治療を受けた患者を紹介する。 瀬山治彦さんは61歳の大学教授。ある日、突然研究室で倒れた。寝たら治ると思っていたが、妻に言われて同級生がやっている泌尿器科を訪ねところ、前立腺がんの腫瘍マーカー(PSA)が異常に高く、CTなどで調べるとすでに肺、肝臓、骨に転院していて末期だった。 セカンドオピニオンを聞こうと、別の同級生の医師を訪ねると、「もって3ヵ月」と宣告される。ところが、ここでP-THPの存在を知った。 早速2週間に1回のサイクルで投与を受け、並行して陽子線の照射も受けた。「全身がん」の状態だから治るはずがないと思われたのに、なんと数ヵ月でPSAが正常値になり、1年後には肺などの転移が消え、1年半後には骨転移も消失して「寛解」を告げられた。 寛解というのは不思議な言葉で、本来ならがんが消えたのだから「完治」というべきところを、がんは完全に治せないという考えから、症状が一時的に消えたという意味で「寛解」という言葉が使われる。ただし、治る可能性があるのは寛解だけである。 瀬山さんに新しい抗がん剤を受けた感想を訊くとこう言った。 「さあ、これといった副作用は記憶にないし、末期がんの治療を受けたという実感がないんです。大学の講義は1日も休まなかったし、フィールドワークもやりました。なんだか騙されたみたいです」 前立腺がんと診断されてから約3年半経ったが、瀬山さんは今も元気に大学へ通っている。 瀬山さんの肺のCT画像(治療前)  瀬山さんの肺のCT画像(治療後)  もう1人紹介する。野口美子さんという40代の女性だ。たまたま検診を受けたら胃がんが分かった。腫瘍マーカーは正常だったが、リンパ節だけでなく、右肺にも左肺にも転移していて、余命は1年未満と告げられた。 どういうわけか、このP-THPは前立腺がんや乳がん、卵巣がんのようなホルモン依存性がんに著しい効果がある一方で、胃がんに対してはそれほどでもない。ただ縮小することが多い。 そこで、原発の胃がんが縮小したときに外科手術で切除し、肺に転移した腫瘍は冷凍療法といって、腫瘍を凍らせて破壊した。こうした併用療法ができるのもP-THPの特色だろう。リンパ節に転移した腫瘍はP-THPでほぼ消え、2年経った現在、野口さんは寛解の状態を維持している。 抗がん剤はバクチ 抗がん剤はなぜ効かないか。なぜ副作用があるのだろうか。そのことがわかれば、逆にこのP-THPが、通常の抗がん剤よりも治癒効果が高く、副作用がない理由も理解できると思う。 まず副作用だ。血管は閉鎖系といって出口はなく、その中を血液がぐるぐる巡っている。いわばドーナツのようなチューブだ。そのチューブに小さな穴が開いていて、ここから酸素や栄養素が漏れて体の細胞を維持している。 ところが、低分子の抗がん剤もここから漏れてしまうのである。猛毒の抗がん剤は漏れたところの細胞を壊死させるので、これが副作用となってあらわれる。 また多くの抗がん剤は、がん細胞が休みなく分裂するのを利用して、分裂するときにDNAの合成を止める仕組みになっている。つまり、分裂できなくして殺すのである。 ところが、がん細胞と同じように激しく分裂している細胞は他にもたくさんあり、そこがやられると副作用があらわれる。たとえば毛根だ。毎日のように細胞が分裂しているから、抗がん剤にやられて髪の毛が抜けるのである。 腸管上皮や胃の粘膜もそうだ。骨髄もやられやすい。つまり、がん細胞と一緒に正常細胞もやられることが副作用なのである。 そんな副作用がありながら、なぜ抗がん剤でがん細胞を殺せないのだろうか。 抗がん剤を点滴しても、がん細胞に到達したときは、点滴した量の100分の1以下に薄まっていることがその理由の一つだ。 では、薄まってもいいように、最初から100倍投与すればどうか。 こんな実験がある。抗がん剤が、がん細胞を殺す量はわかっているので、その量が腫瘍に届くように投与したらマウスはすべて死んだという。人間も同じで、がん細胞が死ぬ量を投与して、人間が耐えられる抗がん剤は存在しない。 つまり、どんな理屈をこねようとも、理論的に抗がん剤は効かないということだ。 次に考えられるのは、がん細胞のしたたかさである。実はこの40年間で、分子生物学者ががんを研究してきてわかったのは、がんはあまりにも複雑すぎてカオスの世界だということである。 たとえば、がん細胞が毒物に触れると、最初のがん細胞がやられても、次の段階で排出ポンプのようなタンパク質を働かせて、内部に入ってきた毒物を外に放り出してしまう。それだけではない。毒物を分解する酵素を出して毒性を消したり、毒物の分子を変えて毒性をなくしてしまうこともある。 その他にも、免疫細胞からの攻撃をかわすバリヤーを張ったり、人間の想像力を超えた能力を次々と繰り出しては生き延びようとする。これが薬剤耐性と言われるものである。 いずれも、生命が数十億年の時間をかけて獲得した能力だろう。 抗がん剤とは、患者を生きるか死ぬかの瀬戸際まで追い込んで、運良く腫瘍の方が先に死んでくれればラッキーという、まるでバクチのような「薬」なのである。 では今世紀に入って登場した分子標的薬はどうか。がん細胞上のある遺伝子をピンポイントで狙うから副作用が少ないといわれたが、皮膚障害のような副作用がけっこうあらわれる。そのうえ、思ったほど効かない。 なぜかというと、がん細胞が分裂するたびに、ターゲットである遺伝子が変異するからである。変身したら狙いが定まらない。つまり効かないということである。 さらに、がん細胞にしかないと思っていたそのターゲットが、他の細胞にもあったために、そこも一緒に狙われて副作用があらわれるというわけだ。 がんと闘うためには、これらの欠点をクリアしたものでなければならない。正常な細胞を殺さず、がん細胞にとって致死量にあたる毒物を一気に降り注ぐ抗がん剤だ。それが前田教授の開発したP-THPだった。 新しい抗がん剤の誕生 実は、P-THPに使われているピラルビシンは、特許が切れた古い抗がん剤である。P-THPのPはポリマーで、THPはピラルビシン。つまり、ピラルビシンに、高分子のポリマーをくっつけたという意味だ。 簡単にいえば、P-THPとはこれだけである。たったこれだけで、在来型の抗がん剤とすっかり変わってしまったのだ。 このP-THPが、「魔法の弾丸」のように腫瘍に届くまでには、図のようなステップ(主に三段階)がある。  第1のステップは、腫瘍にだけ集まることだ。 腫瘍にも血管があって、やはり正常な血管のように隙間があるのだが、正常血管の隙間をバレーボール大とすれば、腫瘍の血管は25メートルプールほどもある。それなら、ピラルビシンを自動車ぐらいの大きさにすれば、正常な血管からは漏れなくなるはずだ。 この自動車ぐらいの大きさにするのが、ポリマー(図の赤い〇)なのである。こうすると、体の中をぐるぐる回っているうちに、巨大な穴が開いている腫瘍の血管から漏れていくので、結果的に腫瘍だけに集まる。同時に、他の組織には漏れないから副作用がない。 第2のステップは、腫瘍血管から漏れたら、薬剤がポリマー(図の小さな〇)から離れなければならない。 ピラルビシンとポリマーをつないでいる紐は、酸性になると切れるようになっていて、腫瘍の周辺は、腫瘍の廃棄物で酸性の海になっているので簡単に切れるのだ。 第3のステップが難題で、ポリマーから離れたピラルビシンが、腫瘍の内部に取り込まれないといけない。 がん細胞は常に分裂しているから、大量のエネルギーを必要とする。そのために、トランスポーターという細胞を使って、ポンプで汲み上げるように外部のブドウ糖を取り込んでいる。 実はピラルビシンには、ブドウ糖に似た分子がくっついていて、がん細胞はピラルビシンをブドウ糖と勘違いして内部に取り込んでしまうのである。他の抗がん剤でうまくいかないのは、このブドウ糖様分子がないからだ。 実験では、通常の抗がん剤と比較すると、腫瘍の内部にその数百倍もの薬剤が取り込まれている。まるでトロイの木馬のように入り込んでがん組織を攻撃するのがP-THPなのだ。 分子生物学の権威であるアメリカのロバート・ワインバーグ博士によれば、転移していないがんで死亡するのは約10%、残りの90%は転移したがんで死んでいるという。つまり、抗がん剤は転移したがんに効かなければ治せないということだ。 従来の抗がん剤は転移したがんには効かなかったが、P-THPは先に述べた3つのステップで転移したがん細胞にも薬剤が届くのである。 発見というのは、あとで振り返ってみたら、あまりにも単純すぎて驚くことがよくある。ピラルビシンという古い抗がん剤にポリマーをくっつけただけなのに、従来の抗がん剤とは違う、まったく新しい抗がん剤が誕生したのである。 前田教授とは何者か 前田教授が「魔法の弾丸」のような抗がん剤の開発に気づいたのは1980年代だった。 低分子の薬剤を、分子量4万以上の高分子にすると、正常な血管から漏れずに腫瘍の血管だけに集まるのみならず、いったん腫瘍の内部に取り込まれると外に漏れなくなることを発見し、これを「EPR効果」として発表した。 もともと前田教授は東北大学で食糧化学を専攻していた。卒業後、フルブライト奨学生としてカリフォルニア大学大学院に留学したが、なんと受け入れ先がたんぱく質の研究室だった。 これがきっかけでたんぱく質が研究テーマになるのだが、帰国後、恩師である石田名香雄教授(のちの東北大総長)が、放線菌からネオカルチノスタチンという、世界で初めてたんぱく質の制癌物質を発見すると、この研究に携わるようになった。 このネオカルチノスタチンに世界最強の毒性があることがわかり、ハーバード大学から招聘を受けて、ファーバー癌研究所の研究員としてアメリカに渡る。 シドニー・ファーバー博士は化学療法の父とも言われ、がん治療の世界ではカリスマ的な存在だった。前田教授はこのファーバー博士に師事することになる。 帰国後、様々な事情があって熊本大学に移るのだが、ここでもネオカルチノスタチンを研究していた。これを高分子につないだら腎臓から漏れなくなるのではないかと考え、カーワックスに使われるポリマーにつないだ。 これを油性の造影剤に溶かして、動脈から肝臓のそばで放出すると、見事に肝臓の腫瘍に集まったのである。これが後に肝臓がんの治療薬として承認される世界初の高分子型抗がん剤「スマンクス」である。 前田教授が、スマンクスに続いて研究していたのがP-THPだった。 80年代、副作用が強くて効かない化学療法の限界をブレイクスルーするために、DDS(ドラッグ・デリバリー・システム)という概念が生まれた。抗がん剤をピンポイントで腫瘍に届けるシステムである。 前田教授もこのDDSを研究していて、メルシャン株式会社(ワインメーカーだが、豊富な発酵技術やバイオテクノロジーを利用して医薬品などを開発していた)に研究用の薬剤の提供を申し出たら、たまたまピラルビシンだったという。腫瘍内部に取り込まれやすいことが分かったのは後のことである。 なぜ保険薬にならない? 昔、「エイリアン」というSFホラー映画があったが、これはがん細胞からヒントを得たと言われている。 実際、宿主の人間を動けなくしておいて、身体を食べ尽くすところがエイリアンにそっくりだが、決定的に違う点がある。それは、エイリアンはみんな同じ顔をしているが、がん細胞は、場所や人によって顔つきがまったく違うことである。 原因は、正常細胞の遺伝子がランダムに損傷を受けてがん細胞になり、長い年月の間にさらに変異を繰り返してきたからだ。分子標的薬が効かないのも、がん細胞はカオスのように変異だらけだからである。 P-THPは、理論的にどんながんもやっつけられそうだが、そうならないのは、がんはカオス的世界だからである。 たとえば、山藤ひろ子さんである。彼女は64歳のときに直腸がんが見つかった。 外科手術で取れたが、4年後に肺に転移したため抗がん剤治療を始めた。それ以来、1年半にわたって抗がん剤治療を続け、そのたびに猛烈な苦しみに耐えた。そしてもう限界と思ったときにP-THPに出会う。 2週間に1回のサイクルで投与を受けたが、結論から言うと、腫瘍マーカーが上がり続け、腫瘍も小さくなっていない。つまり、P-THPは効いていないのである。なぜ効かないのかわからない。 ところが、副作用はなく、食欲も落ちないから、体重は減っていないし、家事も自分でこなしている。つまり、末期がんなのに、QOLは非常に高いのだ。 また、山本健二さんは68歳のときに肺癌とわかった。この時点でステージⅣ、つまり末期で、余命は2ヵ月と宣告された。そのうえ、チェーンスモーカーだからひどい肺気腫で、横になると息ができなくて眠ることも出来なかった。 ところが、P-THPの投与を始めてから横になって眠れるようになり、「日常生活に不自由はありません」と言えるまでになった。 しかし10ヵ月後、自ら洗面所で髭を剃って身ぎれいにしてベッドに入ると、そのまま眠るように亡くなった。生前に山本さんが願っていた最期だった。 これまでに200人近い方がP-THPの安全性試験に参加している。そのほとんどがステージⅣの末期患者だから一概に言えないが、大半は山藤さんや山本さんのようなケースだ。副作用がないことがQOLを高めているのだろう。 副作用がないことによるメリットはたくさんある。 たとえば、一般的に抗がん剤治療を行うと食欲がなくなり、やせ細って苦しむというイメージがあるが、どういうわけかP-THPは、治療を受けたその日にラーメンや焼き鳥を食べに行く患者が多い。 理由はわからないが、食欲が増進するらしい。食欲があるのとないのでは予後がまったく違う。口から食べられるうちは元気なのである。 がんは認知症と同じで、退職前にがんになると多くの人が勤め先を辞めさせられている。抗がん剤の副作用で仕事ができないと思われているからだろう。 ところがP-THPは副作用がないから、治療を受けながら仕事を続けられる。瀬山さんがそのいい例だ。その他にも、設計事務所を経営しながら、あるいは畑仕事をしながらP-THPの治療を受けている人もいる。今のところ、P-THPのために仕事を辞めたという人はゼロである。 通常、重粒子線治療や放射線治療を行うと、数ヵ月間は抗がん剤治療ができない。免疫が落ちているところへ、抗がん剤でさらに免疫を落とすと命に関わるからだ。 ところが、せっかく放射線治療でがんが小さくなっても、体の回復を待つうちに腫瘍が大きくなる危険性がある。ところが、P-THPだと、同時に併用できるのである。こんな抗がん剤は他にないだろう。 現在の安全性試験では、治癒力がどこまであるかは未定だが、寛解に至るケースがたくさんあることから、分子標的薬を含めた従来の抗がん剤と比較しても、P-THPの有効性をはるかに高いことは言える。 ただ、確実に言えることは、延命効果があることと、副作用は限りなくゼロに近いことだ。不幸にして亡くなっても、死の直前まで普通の生活ができるということである。 製薬会社の弊害 こんなすごい抗がん剤なら、なぜ保険薬にならないのだろうか。 保険薬にするには製薬会社が関わる必要がある。ところが、P-THPに使われた抗がん剤は、古い抗がん剤で薬価も決まっているから、何千万という高額な値段をつけられない。つまり、企業にとって大きな利益をもたらさないということである。 2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智さんは、前田教授の研究を《癌との闘いに光明を示した一科学者の独創的な戦略と優れた戦術》と絶賛したが、製薬会社はそういうふうには見ないのである。 現在の創薬は、オブジーボのように免疫反応を抑制する分子に働きかけたり、分子標的薬のように細胞の表面にある遺伝子やタンパク質を攻撃するといった、分子レベルで働くメカニズムが中心だ。 日本の製薬会社は、世界がその方向なら、乗り遅れるなとばかりにどこもかしこも一斉に同じ方を向く。あるいは、アメリカでコンピュータによる創薬が流行すると、それに負けじと追いかける。P-THPのように、あまりにもアナログ的なメカニズムには関心がないのである。 かつて「2位じゃ駄目なんでしょうか?」と言って批判を浴びた政治家がいたが、世界の流行から遅れまいと、一斉に2位を目指して後追いする日本の企業に危うさを感じる。 奥野 修司 1948年大阪府生まれ。立命館大学卒業。78年から南米で日系移民調査。帰国後、フリー・ジャーナリストとして活動。『ナツコ 沖縄密貿易の女王』で講談社ノンフィクション賞(2005年)、大宅壮一ノンフィクション賞(2006年)をダブル受賞。著書に『ねじれた絆 赤ちゃん取り違え事件の十七年』『心にナイフをしのばせて』『満足死 寝たきりゼロの思想』『花粉症は環境問題である』『放射能に抗う 福島の農業再生に懸ける男たち』『不登校児 再生の島』『看取り先生の遺言―がんで安らかな最期を迎えるために』『「副作用のない抗がん剤」の誕生 がん治療革命』 現代ビジネス 2017年1月12日 |

| 複数のがんに対応! 1滴の血液で転移性のがんを特定する生体チップを米大学が開発 |

| がんの中でも特に厄介なのが転移性のがんだ。残念なことに、現在の医療技術ではがんの転移を予測可能な段階に至っていない。 そんななか、米国のウースター工科大学の研究者らの間では、少量の血液で転移性のがんを特定するという画期的な検査手法が注目を集めている。 ・少量の血液で転移性のがんを検出可能 必要な血液の量はわずか0.85ミリリットル程度だ。実験では、少量の血液から100~1000個の細胞を捕捉することに成功。 既存のデバイスによるマイクロ流体学的アプローチと比べても、はるかに効率的な手法であることが証明済みである。 ・独自に開発したチップを使用 検査に使用するのは、研究者らが独自に開発したチップだ。チップはがん細胞から発するタンパク質「エキソソーム」を手がかりに、転移性のがんの初期症状を迅速に検出する。 チップの表面上には直径3ミリメートルほどの無数の窪みがある。窪み部分にはそれぞれ、抗体がカーボンナノチューブに付着した状態で存在しており、複数のがんを特定できるようになっている。 ・電気反応によってがんを検出 採取した血液をチップの窪み部分に流し込むと、より悪性度の高いがん細胞が窪み部分の底に沈み、がん細胞の遺伝子マーカーに基づき抗体と結合。その後、抗体と結合したがん細胞に電気反応が起こり、電子によってがんが検出される仕組みとなっている。 ガジェット通信 2017年1月15日 |

| 案外知らない! がんになったら「もらえるお金」とは? |

| 「がん」になったら、仕事はどうしよう、多額の治療費がかかってしまうのでは…と、心配する人も多いと思いますが、日本では公的な保障があり、多くの人を支えています。しかし、それらは申請しないともらえないものがほとんど。 現役の国立病院の内野三菜子医師が、がんの主治医に聞きにくいようなことや、知っておいたほうがいいことなどを解説した本『身近な人ががんになったときに役立つ知識76』の中では、治療や病院選びのほかに、こうした公的な保障についても詳しく解説しています。 この連載では、その本の中から気になるところを、再編集して紹介していきます。 ■1ヵ月の支払いが高額になると使える「高額療養費制度」は覚えておきたい! Q がんになったときに使える 公的な保障とは? この連載で第9回がんの治療はどのくらいかかるのか、という記事を掲載しました。 今回は、公的保障のことをご説明していきます。 国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入しています。そして、病気やケガをしたときは健康保険を使って治療を受けます。病院や診療所の窓口で健康保険証を見せると、かかった医療費の一部を負担するだけで治療を受けられるのは、この制度のおかげです。 現在、医療費の自己負担割合は、小学校入学前の未就学児が2割、70歳未満が3割、70~74歳の人が2割、75歳以上が1割です。 70歳以上の高齢者の人も、現役世帯並みの収入がある人は3割を負担します(※70~74歳の人は、経過措置があります)。 自己負担するのは医療費の1~3割でよいとはいえ、がんなどを患って医療費が100万円、200万円と高額になってくると、一部負担金を支払うのも大変になります。でも、心配はいりません。 健康保険には、医療費が家計の過度な負担にならないように配慮した「高額療養費」という制度があるので、最終的に患者さんが負担するのは1~3割の自己負担分よりもさらに低くなるのです。 高額療養費は、1ヵ月に患者さんが自己負担する医療費に上限額を設けたもので、70歳未満の人の限度額は、所得に応じて5段階に分類されています。 例えば、年収約370万~770万円(標準月額報酬28万~50万円)の一般的な所得の人の限度額は、【8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%】。 1ヵ月の医療費が100万円だった場合は、8万7430円が限度額です。 つまり、がんの治療で1ヵ月に100万円かかっても、自己負担するのは約9万円でよいということです。 また、年に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降は自己負担限度額が低くなるという多数回該当などのオプションによって、治療が長引いた場合の負担軽減策もあるので、保険診療の範囲内であれば青天井で医療費がかかるという心配はありません。

ニフティニュース 2017年1月19日 |

|

若年大腸がん患者への化学療法は多すぎる 多剤療法率も高齢患者に比べ高いが生存率に有意差なし |

| 若年および中年の大腸がん患者は、必要以上の化学療法を受けている可能性が、「JAMA

Surgery」オンライン版1月25日掲載の研究で報告された。 米ウォルターリード国立陸軍医療センター(メリーランド州)のKangmin Zhu氏らは、米国で治療を受けている米陸軍の大腸がん患者3,143人のデータをレビュー。患者は18~75歳で、1998~2007年に大腸がんと診断された。 その結果、18~64歳の患者は、65~75歳の患者と比べ、術後化学療法を受ける率が2~8倍であることが判明。これは診断時の腫瘍の進行度に関わらず一貫していた。また、若年および中年患者は、高齢患者に比べ、多剤による化学療法を受ける率も2.5倍であった。術後に化学療法を受けなかった患者では、若年および中年患者のほうが高齢患者よりも生存率が良好であったが、術後に化学療法を受けた若年および中年患者と高齢患者では有意差は認められなかった。 「平等に利用できる医療システム下で、若年および中年の大腸がん患者に対し、化学療法が過剰使用されている可能性のあることが判明した」と、著者らは述べている。 m3.com 2017年2月7日 |

|

50歳以降の初期乳がんは一般集団と余命の差なし 非浸潤性乳管がんと診断された集団を解析 |

| 非浸潤性乳管がん(DCIS)と呼ばれるごく初期の乳がんの治療を受けた高齢女性では、同年代の一般集団に比べて全体的な早期死亡リスクの上昇はみられないことが、新たな研究で示された。オランダがん研究所(アムステルダム)のLotte

Elshof氏は、「多くの女性がDCISによるリスクを過大評価しており、治療に困惑している」と指摘する。この知見はアムステルダムで開催された欧州がん学会(ECC)で発表された。 全米乳がん基金(NBCF)によると、DCISは乳管の内側に異常細胞がみられるが、乳管から周囲の乳房組織には拡散していない非侵襲的ながんであり、治療できる可能性が極めて高い。治療しないと生命に関わる乳がんに進展することもあるが、通常は手術単独または手術と放射線療法の併用により治療できるという。 今回の研究では、1989~2004年にDCISの診断を受けたオランダ人女性1万人の10年間の転帰を追跡した。DCISの治療を受けた50歳を超える女性は、一般集団に比べて全死因による死亡リスクが10%低かった。特に、他のがんおよび循環器、呼吸器、消化器系の疾患で死亡する比率が低かったという。これらの患者の大部分がスクリーニングによりDCISの診断を受けていることから、この集団は健康への志向が高く、スクリーニングを受けられる健康状態であることが示唆されると、Elshof氏は説明している。 がんによる死亡リスクについても検討した結果、DCISの治療を受けた女性は乳がんによる死亡リスクが10年後で2.5%、15年後で4%であった。いずれも一般集団よりも高かったが、DCISと診断されたのが最近であるほど死亡率は低かった。欧州がん機構(ECCO)のPhilip Poortmans氏は、「一般集団の女性と比較した場合、乳がんで死亡するリスクの高さは他の原因による死亡リスクの低さに完全に相殺される」と指摘する。 米レノックス・ヒル病院(ニューヨーク市)のStephanie Bernik 氏は、「DCISと診断された女性は標準的な年齢まで生きることができる」と述べる一方、その理由は、乳がんの診断を受けた女性が頻繁にかかりつけ医を受診し、スクリーニングも積極的に受けているためであるとの考えを示している。米ノースウェル・ヘルスがん研究所(サクセス湖)のEleonora Teplinsky氏は、次のステップはDCISが侵襲性の強いがんに進行する際に寄与する因子に着目することだと述べている。 なお、学会発表された知見は一般に査読を受けて医学誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 m3.com 2017年2月7日 |

|

腸内細菌が食事と大腸がんの関連に関与か 食物繊維の多い食事で特定細菌の関わるがんのみが減少 |

| 食物繊維の豊富な食事が特定タイプの大腸がんリスクを低下させる機序として、腸内細菌が関与しているらしいとの研究結果が、「JAMA Oncology」オンライン版に1月26日掲載された。米ダナ・ファーバーがん研究所(ボストン)のShuji Ogino氏らの研究。 大腸に存在する腸内細菌の1種であるフゾバクテリウム属(Fusobacterium nucleatum)は、大腸がんに関連すると考えられている。今回の研究では、13万7,000人超の食生活を数十年にわたり追跡。そのうち1,000人超が大腸がんを発症し、その検体を調べた。 その結果、全粒穀物や食物線維の豊富な食事をしていた人では、F. nucleatumが検出される大腸がんのリスクは低かったが、この菌が検出されない大腸がんのリスクは低下していなかった。 Ogino氏は、「今回の研究では1種類の細菌しか扱わなかったが、腸内細菌は食生活と共同して特定の大腸がんのリスクを上下するという広範な現象を示唆している。この知見は、食事が消化管内の細菌に影響し、特定の大腸がんの発症リスクに影響しうるという説のエビデンスを増強する」と話す。 共著者の1人は、「長期的な食生活と腫瘍組織内の細菌の関連性を示すデータは、ヒトでは今回が初。これは過去の動物研究を裏づけるものであり、さらなる研究の必要性が高まった」と述べている。 m3.com 2017年2月7日 |

| 微量な血液で「膵臓がん」を早期発見 米研究チームが開発 |

| 発見が困難な膵臓(すいぞう)がんを微量の血液を調べるだけで、早期に高い精度で見つけられる手法を、米ヒューストンメソジスト研究所などのチームが開発、オンライン科学誌に発表した。 膵臓がんの細胞が放出した血液内のタンパク質をとらえ、検査キット内の物質が光を発する仕組み。チームは「簡単で安価」と利点を強調する。 膵臓は「沈黙の臓器」とも言われ、早期のがんには症状がないため、発見が難しく、死亡率も高い。国立がん研究センターによると、国内の年間死亡者数は約3万人。診断手法の開発が課題となっている。 膵臓がんの細胞が放出するタンパク質の表面にだけ存在する分子を特定することに成功。この分子だけにくっついて光る物質を開発し、がんを発見できるようにした。 ZAKZAK 2017年2月8日 |

|

糖尿病の発症や悪化は膵臓がんの徴候か? 膵臓がんの半数は糖尿病診断から1年以内にみつかる |

| 2型糖尿病の発症や悪化は、膵臓がんの初期の徴候である可能性が、新しい研究で示唆された。 イタリアおよびベルギーにおける100万人近くの2型糖尿病患者または膵臓がん患者のデータを解析した結果、膵臓がん患者の約半数は、糖尿病の診断から1年以内に膵臓がんと診断されていたことがわかった。また、症状が急激に悪化し、より積極的な治療が必要になった2型糖尿病患者でも膵臓がんリスクが上昇することも判明した。 この知見は、1月27~30日にオランダ、アムステルダムで開催された欧州癌学会議(ECCO 2017)で発表された。ただし、この研究は、2型糖尿病と膵臓がんの因果関係を証明するものではなく、また、学会発表された知見は、査読を受けて専門誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 研究著者であるフランス国際予防研究所(International Prevention Research Institute ;IPRI)のAlice Koechlin氏は、「医師や糖尿病患者は、糖尿病の発症や経過中の急激な悪化が、隠れた膵臓がんの徴候でありうることを知るべきだ。こうした場合には膵臓がんを調べる必要がある」と指摘している。また、同氏は、徴候や症状のない段階の膵臓がんを検出する非侵襲で優れた検査法はいまだ確立されておらず、「今回の結果は、膵臓がんの腫瘍マーカーを探索する研究が必要であることを示している」と述べている。 膵臓がんは致死率の高いがんの1つで、早期発見が難しく、有効な治療法がほとんどない。診断後の10年生存率は1%に満たず、2012年には、世界中で33万8,000人が膵臓がんと診断され、33万人が死亡したとされる。 ECCO会長で、ヨーテボリ大学(スウェーデン)のPeter Naredi氏も、膵臓がんの早期発見はごく少数の患者に限られることから、より精度の高い検出法の確立が求められるとしている。近年では、膵臓がんの腫瘍マーカーの探索に進展がみられており、「腫瘍マーカーと併存疾患である2型糖尿病の有無を組み合わせた新しい診断法の可能性が考えられる」と述べている。 m3.com 2017年2月10日 |

|

正常BMIも代謝異常で大腸癌5割増【米国癌学会】 WHI研究に参加の閉経後女性3358人の検討 |

| BMIが正常範囲でも腹囲や血圧、脂質値などの代謝異常を有する(metabolically unhealthy)閉経後女性は、代謝異常のない女性に比べ大腸癌リスクが49%上昇するとの研究結果が明らかになった。 大規模疫学研究Women’s Health Initiative(WHI)の解析。米国癌学会(AACR)が2月1日、Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention誌の掲載論文を紹介した。 今回の検討では、WHIに参加した閉経後女性5068人のデータを解析。全女性がBMI正常範囲(18.5 kg/m2以上25 kg/m2未満)で33.7%が代謝異常と判定された。平均追跡期間14.3年における非代謝異常群、代謝異常群の大腸癌発症数はそれぞれ3358例中64例と1710例中50例。大腸癌リスクに関連する多数の因子を補正したところ、代謝異常群では非代謝異常群に比べ大腸癌リスクが49%上昇していた。 研究グループは「一般に代謝異常は肥満に関連するが、正常体重の成人の30%に代謝異常があると考えられている」と指摘。今回の解析から、BMIが正常であっても代謝異常がある閉経後女性では代謝異常のない同女性に比べ、大腸癌リスクが上昇していることが分かったと結論付けている。ただし、BMI測定は登録時の1回のみであること、閉経後女性のみが対象であり、男性や若年女性に当てはまる結果ではないといった限界があると述べている。 m3.com 2017年2月15日 |

|

がん生存率「10年で58.5%」4万5000人を追跡調査 国立がん研 |

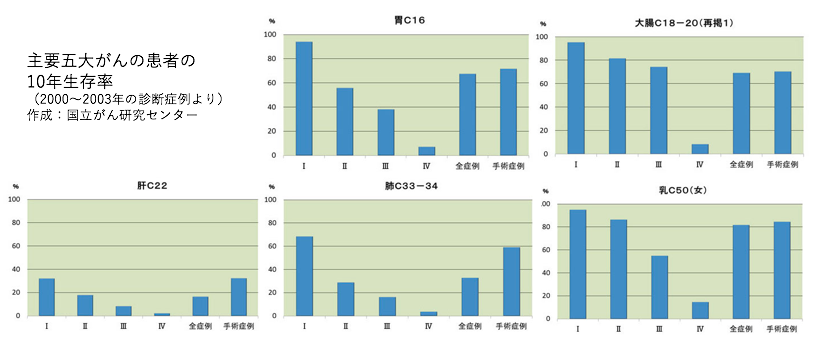

国立がん研究センターの研究班は16日、2000年~2003年に治療した約4万5000人の患者を対象に10年間にわたる追跡調査を行った結果、すべてのがんの10年後の生存率は58.5%となり、5年生存率より、11ポイント近く低かったと公表した。 研究チームは「治療方法を選ぶ際の参考にしてもらい、再発への注意が引き続き必要か、再発のリスクを超えたのか見通しをつけるために役立ててほしい」と話している。 研究班は、1997年以降に治療した約45万3000人の患者の症例をもとに、5年生存率を公開してきたが、昨年初めて、10年生存率を算出。 今年は、2000年~2003年にかけて国内の20医療機関で診断治療を受けた4万5359人を対象に、18種類のがんの生存率を部位別に割り出した結果、前立腺がん、乳がん、甲状腺がん、子宮体がんは、5年、10年のいずれでも80%と高い生存率だったが、膵がんは10%を下回る低い生存率だった。 日本人の死亡者が特に多い主要五大がんのうち、胃と大腸は5年生存率と比べて大差がなかったが、肝臓では20ポイント、肺がんでは12ポイント下がり、5年目以降、生存率が低下する傾向が浮き彫りにされた。 また昨年の公表結果と比べると、10年生存率はほぼ変わらなかったが、5年生存率は63.8%から69.4%へと5.6ポイント改善した。 ハザードラボ 2017年2月16日 |

|

大腸癌の早期スクリーニング法を開発 神戸大、質量分析計を用いたメタボローム解析により高感度で検出 |

| 神戸大学は2月15日、トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて、血液中の代謝物を網羅的に分析するメタボロミクス解析により、早期の大腸がんであっても非常に高感度で検出できる新たなスクリーニング法を開発したと発表した。この研究は、同大学大学院医学研究科と、株式会社島津製作所、国立がん研究センターの共同研究によるもの。研究結果は、米科学誌「Oncotarget」オンライン版に掲載された。 同大学の研究グループは2012年に、大腸がん患者と健常検体の血清をガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)による臨床メタボロミクス解析手法を用いて分析し、大腸がん診断に利用できる4種類の代謝物マーカーと、それを用いた信頼性の高い診断予測式をすでに開発していた。しかし、この予測式は、CEAやCA19-9など既存の腫瘍マーカーと比較して有用性が高いと考えられるものの、実際にスクリーニング法として利用するには感度や特異度の面で十分ではなかった。 そこで研究グループは、島津製作所の独自技術である高速スキャン制御技術(ASSP)とSmart MRM技術を組み合わせた高速・高感度GC/MS/MSを利用し、血漿中の代謝物をより高精度に定量できる分析手法を開発。この手法を用いて、国立がん研究センターに保管されている臨床情報の明らかな600以上の大量の検体を分析することで、非常に高性能なスクリーニング法の開発に成功した。 今回、この方法で大腸がん患者と健常者検体の血漿中の代謝物を網羅的に解析した結果、大腸がん診断に利用できる8種類のマルチバイオマーカー(ピルビン酸、グリコール酸、トリプトファン、パルミトレイン酸、フマル酸、オルニチン、リシン、3-ヒドロキシイソ吉草酸)を発見。これら8種類の代謝物データに基づいて、感度、特異度とも96%を超える大腸がん診断予測式を作成したという。さらに、この診断予測式は、ステージ0やステージ1といった早期大腸がん患者においても、高い感度を保つことが確認できた。 研究グループは、この診断予測式が大腸がんの早期発見に寄与するだけでなく、リンパ節転移や遠隔転移を有さない大腸がん症例に対する新たなスクリーニング法の開発も期待できると述べている。 m3.com 2017年2月20日 |

| 75歳以上のがん手術 「する」「しない」論争を検証! |

高齢者(75歳以上)のがん手術は、余命を延ばしているのか? 一部週刊誌で「手術する、しない」論争が起こったこともあり、週刊朝日ムック「手術数でわかるいい病院2017」(定価:780円

税込)で手術の是非の検証を試みた。トップ病院での高齢者の術後の5年生存率は、74歳以下に比べて低下。さらに高齢者への手術に、科学的根拠がないこともわかった。 「やっぱり高齢者だと手術自体はうまくいっても、術後に肺炎などが起こってしまうと、亡くなることもありますからね。それは術後合併症の多さにも出ています。5年生存率も74歳以下に比べ、75歳以上は10%は確かに落ちています」 包み隠さず、自施設のデータを明かしてくれたのは、原発性肝がんで全国1位の手術数を誇る日本大学板橋病院の消化器外科教授、高山忠利医師だ。同院は、週刊朝日ムック「手術数でわかるいい病院」の全国ランキングで2012年版から16年版まで5年連続1位の手術実績を持つ。 本誌が、「高齢者の手術の是非について取材をしたい。貴院のデータを出してほしい」と依頼したところ、高山医師は「今までそういう視点で分析したことはなかった。初めて高齢者と若年者を比較してみた」と言って、データを作成してくれた。 ちなみに、「高齢者」の定義にはさまざまあり、医療界でもはっきりとしていないが、高山医師の示すデータの「高齢者」は75歳以上を指す。同院の11~15年5年間の原発性肝がんの手術数は711件。平均年齢は68歳。75歳以上は188人(26%)。うち59人が80代で、最高齢は86歳だった。 高山医師はデータを眺めながら、こう続ける。 「肝がんの患者さんはどんどん高齢化しています。30年くらい前は50代の患者さんが多かったですけど、今は70代が多い。しかし、高齢でも手術できる人ならふつうに手術しています。80代はさすがに年齢を気にしますけど、年齢だけを理由に断ることはないですね」 日本人の平均寿命は男性80.79歳、女性87.05歳まで延びている。がんという病気は加齢とともに増加するだけに、がん患者もそれにあわせて高齢化する。 国立がん研究センターがん対策情報センターが発表する統計で、12年にがんと診断された人の年齢別のデータを見ると、75~79歳が15.9%ともっとも占める割合が高い。80~84歳の13.1%、85歳以上の12.5%と合わせると、75歳以上はがん患者全体の41.5%ということになる。 がん治療を語るうえで、高齢者を避けては通れない状況だ。 がんの3大治療は、手術、薬物療法、放射線治療で、固形がんの多くは、切除手術が根治的な治療となっている。しかし、手術は、からだへの負担は大きく、全身状態がよくなければできない。まして高齢者となると、がんのほかにも持病があったり、手術に耐えられるだけの身体機能がなかったりと、手術が必ずしも最適な治療法と一概には言えない。 手術は成功したけれど、ほかの病気の引き金となり亡くなってしまったケース、寝たきりになってしまったケースもある。その一方で、「高齢だからもう手術はあきらめたほうがいい」と医師に言われたが、セカンドオピニオンで別の医師に意見を求めたら手術ができたケースもあると聞く。 16年の夏、「週刊現代」は「やってはいけない手術」といった見出しの特集を毎週のように組み、「週刊文春」はその反論記事を特集した。 本誌が「高齢者の手術」をテーマに取材を試みる狙いは、増加する高齢のがん患者に対して、適切な医療が提供できているのかをチェックすることだ。しかし、取材を進めていくと、高齢者のがん治療には、適切か以前に、適切かどうかを検討するためのエビデンス(科学的根拠)自体がないことが明らかになった。 冒頭の高山医師への取材内容に迫る前に、まず日本の高齢者のがん治療の全容を見ていきたい。 「実は、抗がん剤などの新薬を承認するための臨床試験は、高齢者を除外しておこなわれていることが多いのです。つまり70歳以下や75歳以下の被験者のデータをもとに、有効性、安全性を確認して保険承認されます。その後、高齢のがん患者に使われることになります」 そう話すのは、福岡大学医学部総合医学研究センター教授の田村和夫医師(腫瘍内科)だ。13年に、高齢者のがん治療に危機感を持った医師を中心に、「高齢者のがんを考える会」を設立した発起人でもある。 一般的に「高齢化にともない増加するがん」と紹介されるので、がんの治療成績は高齢者も対象にしているはずと誰もが思うだろう。しかし、実際は新薬承認後も、高齢者への効果の検証はされていない。臨床現場では限られた情報のなかで医師の経験則によって、高齢者の治療がおこなわれることが多い。 これは抗がん剤に限った話ではなく、手術も含めたがん治療全般に言えることだという。学会が中心になって関連する論文を調査して作成する治療指針(ガイドライン)や「標準治療」と呼ばれるエビデンスに基づいた最善の治療法は、その多くが75歳以下のデータによって構築されているということだ。 なぜ高齢者のがん治療には、エビデンスのあるデータが少ないのか。田村医師は、高齢者は副作用が出やすく余命が短い、そして何より個人差が大きいことを理由に挙げる。 「抗がん剤で延命効果を調べようとする臨床試験では、高齢者は多病を持ちがんと関係ない疾患で亡くなることや、副作用のため十分薬が使えず薬本来の効果を判定できないことがあります。また、高齢者の中にはすごく元気な人もいれば、脆弱な人もいて、若い人に比べて個人差が大きい。高齢者をひとくくりにして臨床試験をしても、結果がばらつき正確な答えが出ないこともあります」 こうした事情により、高齢者へのがん治療に余命を延ばす効果があったかどうか、科学的な根拠を出すための臨床試験はおこなわれてこなかった。 田村医師は、高齢者のがん治療の指針を作ることは非常に難しい作業だとしつつも、医師が根拠をもって治療法を提示できないと、医療者の独善的な判断や患者任せになり、「しなくてもいい治療をする」「したほうがいい治療をしない」ことになると懸念する。 「今まで、がん治療において高齢者は忘れられた存在でした。高齢者のがん治療は、若い人の延長線上で測れないところがあります。通常、若い人は根治あるいは長期延命が目標になりますが、余命が短い高齢者は残りの人生をどう過ごしたいかによって目標が変わってくる可能性があります。もっとも個別化医療が必要なのが高齢者なのです」(田村医師) dot. 2017年2月25日 |

|

子宮体癌患者で早期手術により死亡リスク上昇 診断後2週間以内の手術と生存率の低下に独立した関連 |

| 子宮体癌患者は、診断から2週間以内に外科手術を受けた場合、死亡率が高くなるとの研究報告が「American

Journal of Obstetrics & Gynecology」電子版に12月8日掲載された。 米ペンシルベニア大学のDavid I. Shalowitz氏らは、2003~2012年のNational Cancer Databaseを用いて子宮体癌の発症例を検索し、低リスク癌14万78例と高リスク癌6万8,360例に分類。診断から外科手術までの期間ごとに分けて死亡のハザード比(HR)を算出した。 その結果、低リスク癌では、診断後1週目および2週目の手術が死亡リスクに独立して関連した(HRは各1.4、1.1)。診断後1~2週目に手術を受けた患者は、診断後3~4週目に受けた患者に比べて、術後30日の死亡率が有意に高かった(0.7%対0.4%、P<0.001)。 高リスク癌でも、診断後1週目および2週目の手術は死亡リスクに独立して関連した(HRは各1.5、1.2)。診断後1~2週目に手術を受けた患者は、3~4週目に受けた患者に比べて、術後30日の死亡率が有意に高かった(2.5%対1.0%、P<0.001)。 「子宮体癌を診断する医師は、可能な限り早期に手術をすることが最善だと考えているのかもしれない。しかし今回の結果から、術前のケアと専門医への紹介のほうが重要であることが示唆される」と、同氏は述べている。 m3.com 2017年2月27日 |

|

ナノ粒子で癌治療、細胞包み込み壊死 メディギア・インター、癌細胞は栄養と酸素を取り込めず |

| ベンチャー企業のメディギア・インターナショナルは東京工業大学と共同で、がん細胞をナノ粒子で包み込んで壊死させる技術を開発した。グリセリンエステルを原料とする同粒子は表面に疎水基を持ち細胞接着性に優れ、がん細胞は栄養と酸素を取り込めなくなる。 粒子の大きさは140~150ナノメートル。マイクロカテーテルで投与できるため患者の負担が少なく、正常な組織へのダメージも防げる。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などから助成金を受けて医療機器として実用化を進め、「遅くとも2021年には上市する」(田中武雄社長)計画。 手術、投薬以外のがん治療法の一つに、血流を止めてがん細胞に栄養が届かないようにする動脈塞栓術があり、一部医療機関で実施されている。メディギア・インターナショナルは動脈塞栓術の基本原理を応用しつつ、ナノデバイスによる腫瘍の選択的低侵襲療法として新技術を開発した。 東工大発ベンチャー企業のファルネックス(神奈川県)が開発した非ラメラ液晶のグリセリンエステルをナノ化し、疎水基が外側となるよう逆ヘキサゴナル構造とすることで細胞接着性を上げている。投与されたナノ粒子は、血管から微粒子が流出し細胞に蓄積しやすくなるがん組織の特性(ERP効果)により、選択的にがん細胞全体を包み込む。これにより、がん細胞は増殖に必要な酸素、栄養分を取り込めなくなる。 手術による10年生存率が低い肝臓がん、すい臓がん、肺がんなどの治療デバイスとして実用化を進める。手術不能の皮膚がん、乳がんにも応用できる。治療費は50万円前後で、そのうち同社のデバイス材料費は10万~15万円を想定している。 NEDOから1年間の助成を受け、大学関連ベンチャーキャピタルとの出資交渉に入っている。日本医療研究開発機構(AMED)、科学技術振興機構(JST)からの補助金獲得も期待しており、これらの資金をベースに非臨床段階まで開発を進める方針。18年度には臨床開発と製造技術の工業化に取り組む。 同社は、国内では化学品や医薬品などの大手専門商社を市場へのアクセスのパートナーとしている。海外ではシンガポール科学技術庁(ASTAR)やシンガポール中小企業庁(SPRING)などとの共同研究提案を受けているが、「知財は日本に残し、海外機関とは部分連合を模索していく」(同)としている。 非臨床段階からシンガポールを中心に海外での研究開発に移行することも検討している。パートナーである化学品・医薬品専門商社も、将来のビジネスとして日本に比べて15~20倍大きい海外市場を想定している。また、シンガポールには医療機器としての製造、販売を委託できる企業が世界から集まっている。シンガポール政府が国内での開発に関心を寄せており、非臨床を含めた助成金提供で交渉に入っている。 動物への適用も検討している。ペットや家畜のがん治療に加えて、ヒト治験に向けた非臨床試験の一環として大型動物実験でカテーテル挿入可能な血管径や担癌モデルの構築データを積み上げ、19年度の審査完了を期待する。 m3.com 2017年2月27日 |

|

低脂肪食により高額ながん治療薬の吸収率が向上する可能性 ザイティガを服用する前立腺がん患者での検討 |

| 高価な前立腺がん治療薬であるザイティガの服用時に、低脂肪の食事を一緒に摂取することにより、薬剤費を4分の3削減できる可能性があるという新たな研究結果が報告された。 研究著者で米シカゴ大学助教授のRussell Szmulewitz氏は、「この薬剤は食事と一緒に服用すると吸収効率が格段によくなることが判明した。空腹時に服用するのは非効率的であり、無駄ですらある」と述べている。ただし、患者が自分の判断で勝手に用量を減らしてはいけないと同氏は警告し、「今回の研究は、低用量でも効果があると断定するには規模が小さすぎる。予備的なエビデンスにはなるが、決定的なものではない。医師は患者の要求に基づいて慎重に判断する必要がある」と助言している。 ザイティガ(一般名:アビラテロン酢酸)は、一般に12~18カ月服薬を続ける必要がある。米国ではこの薬剤の費用は1カ月あたり9,000ドルを超え、健康保険に加入していても自己負担額は月1,000~3,000ドルになるという。 今回の研究では、進行前立腺がん患者のうち、同薬250mgを低脂肪の朝食とともに服用した36人と、空腹時に標準用量の1,000mgを服用した36人との間にアウトカムの差はみられなかった。いずれの群も、PSA値による無増悪期間は約14カ月であった。 この研究は米国臨床腫瘍学会(ASCO)泌尿器がんシンポジウムで2月13日に発表された。学会発表された知見は一般に、査読を受けて医学誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 Szmulewitz氏は、「前立腺がんの治療だけでなく、支払いのことも気にかける医師は今回の結果を考慮する価値がある」と述べている。この知見は、薬代の支払いが難しい進行前立腺がん患者が、医師の厳密な監視のもと、低脂肪食を一緒に摂ることにより薬剤の減量を検討できることを示唆するものだという。これにより患者1人あたり月に最大7,500ドルを節約することができる。 「薬を食事と一緒に服用してもらうだけで、がん患者の薬代を月に数千ドルも削減できるのであれば大きい」と、Szmulewitz氏は話す。研究グループによると、高脂肪食とともに同薬を服用した場合はさらに吸収率が高かったが、低脂肪食に比べて、薬剤濃度が予測できないほど上昇したという。 米国では2017年には16万人以上が前立腺がんと診断されると予想されており、2万7,000人弱の男性が前立腺がんで死亡すると、米国がん協会(ACS)は推定している。 m3.com 2017年3月1日 |

|

癌の「治療抵抗性」獲得機序を解明 東京医歯大、生体内で肝癌薬剤耐性株の作成に成功 |

| 東京医科歯科大学は3月1日、肝細胞がん(肝がん)において生体内で抗血管新生剤の耐性株を作成することに成功し、治療抵抗性を獲得する分子メカニズムを世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科分子腫瘍医学分野の田中真二教授、島田周助教、秋山好光講師、大畠慶映大学院生の研究グループによるもの。研究成果は「Molecular Cancer Therapeutics」オンライン版に2月28日付けで掲載されている。 抗血管新生療法は、肝がんを含む多くのがん治療に使用されているが、初期には有効であっても繰り返し治療を続けると、やがて治療抵抗性を獲得し、再発や進行することが問題となっている。そこで今回の研究では、ヒト肝がん細胞を免疫不全マウスに皮下移植して、抗血管新生剤を投与し継代していくことで、薬剤耐性株を樹立することに成功。その薬剤耐性株を解析した結果、生体内で治療抵抗性を獲得するメカニズムを解明したという。 研究グループは、抗血管新生剤を用いた長期的な治療により、生体内でがん細胞遺伝子のエピゲノム変化(プロモーター領域のDNA脱メチル化およびヒストン活性化修飾)が起こり、薬剤耐性化を起こすことをつきとめた。その結果、がん幹細胞化に関与するthymosin beta 4(Tβ4)の遺伝子発現が誘導され、治療抵抗性を獲得することが示唆された。実際の肝がん患者でもTβ4陽性の症例では、抗血管新生剤が効きにくいことが確認されており、感受性バイオマーカーのひとつであることがわかったという。 今回の研究は、臨床での治療に近い状態を想定し、長期間の反復薬剤投与によって抗血管新生治療耐性の肝がんモデル化に成功し、生体内のエピゲノム変化によって薬剤耐性を獲得することを証明したもの。この成果は、がん治療抵抗性メカニズムを解明する重要な発見であり、エピゲノム変化の制御によって薬剤耐性化を阻止する新たな治療法の開発が期待されると、研究グループは述べている。 m3.com 2017年3月6日 |

| 乳がんの術後ホルモン療法は十分に行われていない 米調査 |

| 閉経後のホルモン受容体陽性乳がんに対する術後ホルモン療法は、乳がんの再発リスクの低減に有効だが、実際には十分な治療が行われていないか、場合によっては適切な治療がなされていないことが、米シカゴ大学公衆衛生学准教授のDezheng Huo氏らの研究でわかった。適切な治療を受けていれば、10年間で約1万5,000人の乳がんサバイバーが命を落とさずに済んだ可能性があるという。 ホルモン受容体陽性乳がんは、女性ホルモンによってがん細胞の増殖が促進されるタイプのがんで、タモキシフェンやアロマターゼ阻害薬などのホルモン療法により、腫瘍の成長を遅らせたり、止めることで再発リスクが低減する。この治療は少なくとも10年間続けることが推奨されている。 今回の研究は、2004~2013年に米国立がんデータベースに登録した約98万人の乳がん患者を対象としたもの。対象患者の平均年齢は60.8歳で、対象のうち約81万人がホルモン受容体陽性、約16万人はホルモン受容体陰性の乳がんであった。 解析の結果、ホルモン療法を受ける必要がある患者の6人に1人が、術後ホルモン療法を一度も受けていなかったことが明らかになった。術後ホルモン療法を受けることで、ホルモン受容体陽性乳がん患者の死亡率は29%低減することもわかった。同氏らは、術後ホルモン療法を必要とするすべての患者がこの治療を受けていたら、2004~2013年の10年間に1万4,630人の再発による死亡を回避できた可能性を指摘している。 今回の研究ではよい結果も得られている。研究期間中に、ホルモン療法の使用ガイドラインの順守率には向上がみられ、ホルモン受容体陽性乳がん患者が術後ホルモン療法を受ける率は2004年の70%から2011年には84%に上昇した。ただし、研究終了時の2013年には82%とやや減少した。 しかし、術後ホルモン療法を必要とする患者の18%が、研究終了時までに治療を受けなかったこともわかった。また、治療を受けた患者のうち3%は治療が不適切なもので、乳がんタイプが適していなかった可能性があると、同氏らは述べている。 また、ホルモン療法には吐き気やほてりといった副作用を伴う場合もあり、十分に行われていない理由のひとつとされている。そのほかにも、タモキシフェンを服用すると脳卒中リスクが高まる可能性やアロマターゼ阻害薬では骨粗鬆症リスクが高まることが指摘されている。 同氏らは、術後ホルモン療法の効果は短期間では現れず、また目立った自覚症状もないため、患者自身がホルモン療法の重要性を認識するがは難しい点も強調している。 さらに、この研究では、一部の患者では術後ホルモン療法のアドヒアランスが良好であることもわかった。こうした患者は乳がん手術を受けた、あるいは大規模な病院で治療を受けているといった特徴をもち、また、黒人やヒスパニック系よりもアジア系や白人の女性で治療を継続する率が高かったという。 この知見は、「JAMA Oncology」オンライン版に2月2日掲載された。 m3.com 2017年3月7日 |

|

米国で50歳以上の大腸がんの罹患率・死亡率が減少 スクリーニング受診率の上昇が影響か |

| 米国では、50歳以上の大腸がんの罹患率が2000年以降32%減少しており、大腸がんによる死亡数も34%減少していることが、新たな報告により明らかにされた。これは、スクリーニングの受診率が増加し、前がん性ポリープの発見・除去によりがんを予防できるようになったためである可能性が高いと、米国がん協会(ACS)が3月1日に発表した報告書で述べている。 大腸がんの罹患率が最も急速に減少した年齢層は65歳以上で、腫瘍部位では遠位結腸(結腸の最終部)であった。50~64歳および直腸がんは罹患率の低下が緩やかであった。たとえば、50~64歳の男性では直腸がんの罹患率が9%減少し、同年代の女性では減少はみられなかったが、65歳以上の男性では38%、女性では41%の減少がみられた。 米国のどの州でも50歳以上の大腸がん罹患率が減少しているが、2009~2013年に年間5%を超える減少がみられたのは、カリフォルニア州、デラウェア州、メイン州、マサチューセッツ州、ネブラスカ州、ロードアイランド州、サウスダコタ州の7州であった。大腸がん罹患率の高いケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州では減少が緩やかであった。 スクリーニング率が増加するにつれて大腸がん罹患率は低下していた。2013年から2015年までに、スクリーニング受診率は50~64歳では53%から58%に増加し、65歳以上では65%から68%に増加。合わせると59%から63%に増加した。2015年には、人数にして50歳以上の成人370万人がスクリーニングを受けており、この受診率を維持すれば、2030年までに約4万件の大腸がんと3万7,000件の死亡を予防できるという。 一方で、50歳未満の大腸がん罹患率は2000年から2013年までに22%増加した。「Journal of the National Cancer Institute」に2月28日オンライン掲載された報告によると、X世代(1960~1970年代生まれ)およびミレニアル世代(1980年代以降生まれ)に大腸がんの著明な増加がみられるという。この所見が将来的な大腸がん増加の前兆である可能性もあり、肥満の蔓延に対処する必要があると、研究著者らは述べている。 プライマリケア医がこのような傾向を把握し、若い患者でも大腸がんの症状に対応することが重要だと、研究グループは指摘する。大腸がんは米国では3番目に多いがんであり、2017年には結腸がん9万5,500件、直腸がん3万9,900件が新たに診断されると推定されている。 m3.com 2017年3月10日 |

|

癌組織の温度に応答し薬剤分子集積 九大、組織内に生じる隙間にサイズフィットするナノ微粒子を用いて |

| 九州大学は3月8日、がん組織の温度に応答して薬剤分子を集める仕組みを開発したと発表した。この研究は、同大大学院薬学研究院の唐澤悟准教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Nano

Letters」オンライン版に3月7日付けで掲載されている。 副作用を起こさずにがん治療を行うことは、多くのがん患者や家族の願いだが、そのためにはがん細胞やがん組織へいかに無駄なく薬剤を分布するかが重要となることから、新たなドラッグデリバリーシステム(DDS)の開発が活発に行われている。 近年、がん細胞の活発な活動で生じる隙間に着目した研究が、DDSの鍵として注目を集めている。これはがん組織内に生じる隙間が、数十?数百nmであることを利用して、その隙間へサイズフィットするナノ微粒子を用いて薬剤を集積させる方法で、多くのナノ微粒子はがん細胞の活発な活動で生じる隙間に対してサイズフィットしているものの、自らがん組織に特異的に集積することができず、薬剤の大量投与が必要になるなどの問題があった。 がん細胞や組織は細胞間に隙間が生じるだけでなく、温度が正常細胞や組織よりも高くなる性質があり、がんの種類や大きさによって差はあるものの、例えば乳がんの一種では2度程度高温を示すとの報告がある。そこで同研究では、がん組織の持つ高温性を利用することを考え、温度応答性ナノ微粒子を開発。この微粒子は、水へ溶かすと透き通った溶液になるが、高温にすると微粒子同士が集まり始め、溶液に濁りが生じる。さらに、透明溶液中では10nm程度の小さい球状の微粒子だが、濁り始めると100~1,000nm程度の大きな微粒子にサイズアップしていることがわかったという。 また、マウス体内での温度応答性を調べるために、がん組織を植えた担がんマウスへ蛍光分子を取り付けた微粒子の投与を行い、蛍光イメージングで観察した結果、明らかにがん組織付近に強い蛍光が観測され、正常組織には蛍光が観測されなかった。このことはがん組織へ集積した微粒子が温度に応答してサイズアップし、がん組織へ加速的に集積され留まっていることを示唆しているという。 今回の研究成果により、効率的、加速的に微粒子をがん組織へ集積させる方法が可能であることが示された。今後同研究グループは、開発した温度応答性ナノ微粒子内にMRI造影剤やがん治療薬を包接させることにより、短時間、低投与量でのがん診察や、副作用のないがん治療への展開を目指すとしている。 m3.com 2017年3月13日 |

|

高悪性度リンパ腫の遺伝子療法で有望性 3割の患者で6カ月後の寛解が得られる |

| 高悪性度の非ホジキンリンパ腫に対する実験段階の遺伝子療法により、治療不能と思われたがんの3分の1以上を撃退できると、開発元である米Kite Pharma社(カリフォルニア州サンタモニカ)が報告した。 同社によると、通常の治療が効かず、他の選択肢もない極めて重症のリンパ腫患者100人強のうち36%に、1回の治療で6カ月後の寛解が認められたという。全体で5分の4を超える患者に、少なくとも研究の一部期間において半分以上のがん縮小がみられたと、同社は述べている。 米イェール大学がんセンター(コネチカット州)のRoy Herbst氏は、「この治療は驚くべきものであり、非常に有望であると思われる」と述べる一方、効果の持続性を確認するには長期的な追跡が必要だと指摘している。今回の研究によれば、懸念されていた副作用は管理可能であるようだと、同氏は言う。 CAR-T細胞療法と呼ばれるこの治療法は、患者自身の血液細胞にがん細胞を死滅させる能力をもたせるもの。リンパ腫とはリンパ系(免疫系の一部)に発生するがんの総称である。この治療では患者の血液を濾過して、T細胞と呼ばれる免疫細胞を抗がん遺伝子を含むものに変換させた後、静脈内投与により体内に戻す。これにより、患者の身体内でがんを標的とする細胞が増殖する。 この治療法は米国立がん研究所(NCI)が開発し、Kite社にライセンス供与した。AP通信によると現在、同社とNovartis AG社が承認獲得を競っているという。Kite社はこの春にも米国食品医薬品局(FDA)に承認申請し、欧州でも年内に申請予定だという。 ただし、この治療には全くリスクがないわけではなく、2人の患者が治療関連の原因で死亡したとされている。その他の貧血などの副作用は治療可能であり、眠気、錯乱、振戦、発話困難などの神経学的障害は数日で消失したと報告されている。 NCIのSteven Rosenberg氏は、それでもこの治療法は概ね安全であると述べている。費用は明らかにされていないが、免疫系の治療は非常に高額となる傾向がある。今回の結果は、4月に開催される米国がん学会(AACR)会議で発表される予定。査読を受けて医学誌に掲載されるまでは、そのデータや結論は予備的なものとみなす必要がある。 m3.com 2017年3月14日 |

|

膀胱癌切除術中、腫瘍組織可視化へ SBIファーマ-中外製薬、光線力学診断用剤の独販契約締結 |

| SBIファーマ(東京都港区)はこのほど、光線力学診断用剤「アラグリオ顆粒剤1・5g」について、中外製薬に対し日本国内における独占販売権を許諾するライセンス契約を締結したと発表した。 SBIファーマはSBIホールディングスの子会社で、5-アミノレブリン酸(ALA)を利用した医薬品の研究・開発などを行っている。膀胱がんの切除術中における腫瘍組織の可視化を目的にアラグリオの製造販売承認を申請中。 膀胱がんの切除術式の一つである経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)においては、腫瘍組織と正常組織を識別し、腫瘍のみの切除率を向上させることが求められている。 手術開始の3時間前にアラグリオを経口投与し、手術中に患部に青色励起光を当てることで腫瘍部位が赤色蛍光を発し、正常組織との識別を容易にすることが可能となる。 m3.com 2017年3月16日 |

|

癌放射線治療の早期効果判定に有用性 浜松ホトニクス、癌細胞のミトコンドリア活性度測定により |

| 浜松ホトニクス株式会社は3月10日、ミトコンドリアの活性化に比例して取り込みが増加するPET薬剤(18F-BCPP-EF)を用いたPET検査が、がんの放射線治療効果の早期判定に有用であることを動物実験で確認したと発表した。この研究は、同社と東海大学医学部川口章教授らとの共同研究によるもの。 がん治療の選択肢のひとつである放射線治療では、治療の効果判定がその後の治療方針の決定に大きく影響するため、治療開始早期での効果判定が重要だ。放射線治療後にがん組織の一部を生検により針で採取し、顕微鏡でアポトーシス頻度を測定して効果判定を行うこともあるが、この方法では生体を傷つけるうえ、がん組織のごく一部のサンプルで判定するため誤差が生じる可能性があり、早期の効果判定には適していない。また、CTやMRIによってがん組織の大きさに注目する場合、画像で縮小が確認できるまで判定できず、18F-FDGを用いたPET検査では、照射線量に比例した炎症による18F-FDGの取り込みがおさまって、治療効果を正確に判定できるまでの期間が必要となるため、早期判定とはいえない。そのため、がんの放射線治療の効果を早期にしかも生体を傷つけずに判定できる、新たな判定手法の確立が望まれている。 研究グループは、放射線照射ががん細胞のミトコンドリアを活性化することでアポトーシスを誘導し、がん細胞の増殖を抑制する点に着目。ミトコンドリアの活性化に比例して取り込みが増加するPET薬剤である18F-BCPP-EFを用いたPET検査が、放射線治療の早期効果判定に有用であるかを確認するため、マウスによる動物実験を行った。実験では、がん組織にさまざまな線量の放射線を照射した後、18F-BCPP-EFを用いて、PETで経時的にミトコンドリアの活性度を測定。また、並行してがん組織の大きさの測定を行い、ミトコンドリアの活性度とがん細胞の増殖抑制との関連性を検討したという。 その結果、照射線量に比例したミトコンドリアの活性度の増加が、がん細胞の増殖抑制を反映していることを確認した。また、18F-BCPP-EFの取り込みが、がん組織の大きさに変化がない照射後2日目の早期から増加していることを確認したという。この結果は、がん組織の大きさの変化として放射線治療の効果が現れる前の段階から、がんの治療効果が測定できることを示したものだ。 今回の研究成果により、現在がんの種類ごとに決められている標準的な照射量では効きすぎる場合の副作用を軽減できる一方で、十分な治療効果がない場合には他の治療法へ変更するなど、治療開始の早い段階でその後の治療方針を検討できるようになるという。同社は今後、実験を重ねてより詳細なデータを集め、臨床研究に向けた準備を進めていく予定。また、抗がん剤治療、免疫療法、重粒子線治療などの他の治療法への応用や、さまざまな種類のがん細胞への有効性を検討し、早期効果判定手法として確立していきたいとしている。 m3.com 2017年3月16日 |

|

光免疫療法はあらゆるがんに対応 「局所を治療することで全体が治っていく」 |

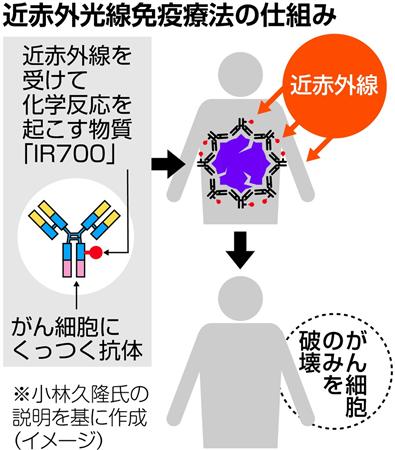

| テレビのリモコンなどに使われている人体に無害な近赤外線を当て、がん細胞を壊す「近赤外光線免疫療法」(光免疫療法)。開発者の米国立がん研究所(NCI)主任研究員の小林久隆氏によると、安価で患者の体力への負担も少ない治療法の実用化に向け、すでに米国で臨床試験に入っているという。 光免疫療法は、がん細胞にくっつく性質を持つ抗体に色素を付け、体内に送り込む。そこに近赤外線を浴びせると光化学反応が起こり、がん細胞が破壊される-という仕組みだ。  小林氏はこの手法を用い、免疫細胞の攻撃から、がん細胞を守っている「制御性T細胞」を叩くことにも成功。制御性T細胞が壊れると、免疫細胞が活性化され、がん細胞を死滅させることも突き止めた。 「もともとがん細胞の近くにいる免疫細胞は、がん細胞を攻撃するよう“教育”されており、転移がんにも有効に働く。局所を治療することで、全体が治っていくというイメージだ」と小林氏。光免疫療法は身体の表面に近い皮膚がんだけでなく、肝臓がんや大腸がんなどあらゆるがんに対応できるというから驚く。 これまで、がん治療の主流は身体への負担が重い「外科手術」や副作用が強い「抗がん剤治療」だった。光免疫療法は現在、米国で臨床試験が実施されており、実用化にこぎ着ければ、こうした従来のがん治療の概念は一変することになりそうだ。 そもそも、光免疫療法に用いられる抗体は米国で認可された毒性が少ないものを使用、「IR700」も体内に取り込んでも尿中に溶けて排出されるため、体に与える負担は少ないといわれる。 「治療も2日あれば終了する。1日目は(抗体を体内に入れる)点滴を受けてもらい、翌日に患部に近赤外線を当てるだけ。3センチ以内のがん細胞であれば、6~7分ほどの光の照射で済む。比較的大きながん細胞でも、2時間もあれば治療は終わる」(小林氏)という。治療にかかる初期費用も何度も使える近赤外線装置が1台約300万円と安価なことなどから、患者負担の軽減につながりそうだ。 まさに夢のようながん治療。受けられる日は、そう遠くなさそうだ。 ■小林久隆(こばやし・ひさたか) 1961年西宮市生まれ。87年、京都大医学部卒。95年、同大学院を修了し医学博士修得。同年よりNIH(米国立衛生研究所)臨床センターフェロー。2001年よりNCI(米国立がん研究所)/NIHシニアフェロー。04年よりNCI分子イメージングプログラムで主任研究員として、基礎研究開発部門を設立し主導。近赤外光線免疫療法は、12年にアスピリアン・セラピューテイクスにライセンスされ、15年より最初の臨床治験が開始された。16年12月から同治験はPhase2に進んで進行中。 ZAKZAK夕刊フジ 2017年3月16日 |

|

乳がん経験者は大豆を食べても安全、むしろ有益? 6,200人を10年間追跡した結果 |

| 乳がん患者の大豆摂取の是非については長年議論されているが、6,200人を超える乳がん生存者を対象とした研究で、大豆を多く食べている人は10年間の追跡期間中の全死因死亡率が低いことが明らかにされた。 研究を率いた米タフツ大学フリードマン栄養科学政策学部(ボストン)助教授のFang Fang Zhang氏によると、「乳がんと診断された人が大豆を食べても、死亡率には悪影響をもたらさないようだ。大豆摂取量が最も高い群は、最も低い群に比べて死亡リスクが21%低かった」という。この研究は「Cancer」オンライン版に3月6日掲載された。 大豆には女性ホルモンであるエストロゲンに似たイソフラボンという物質が含まれている。そして、乳がんのなかでも特に多いホルモン受容体陽性乳がんでは、エストロゲン値が高いとがん細胞の増殖が促進されると考えられている。しかし、付随論説を執筆した米エモリー大学ウィンスロップがん研究所(アトランタ)のOmer Kucuk氏は、「今回の新たな研究により議論は収束するはずだ」と述べ、乳がんの女性は安心して大豆や大豆製品を食べてよいと付け加えている。 今回の研究の対象者は、1995年に開始された乳がん患者家族登録(BCFR)に登録された患者。研究開始時の平均年齢は52歳で、追跡期間中に1,200人強が死亡した。対象者全員の食事データを追跡し、一部の対象者では乳がん診断前の食事データも収集した。 その結果、大豆摂取量が多いほど乳がん診断後の生存期間が長いことがわかった。大豆による恩恵が特に強かったのは、ホルモン受容体が陽性ではない女性(追跡期間中の全死因死亡リスクが50%減)および乳がん治療としてホルモン療法を受けたことのない女性(同32%減)であった。 大豆を最も食べない群の女性は、1日の大豆イソフラボン摂取量が0.3mg未満であったのに対し、最もよく食べていた群では1.5mg以上であった。多くの女性は1日1.5mg以上摂取しており、平均摂取量は1.8mgであった。イソフラボン1.8mgは、週に約0.5~1サービングの大豆食品に相当するという。 大豆が乳がんによる死亡を抑制する理由について、著者らは、イソフラボンががん細胞に結合することにより、エストロゲンの影響を防いでいるのではないかと推測している。あるいは、大豆の成分ががんに栄養を送る血管の増殖を抑えている可能性もあるという。Kucuk氏は、米国人は一般的に大豆摂取量が少ないため摂りすぎを心配する必要はなく、アジア諸国では1日20~25mg摂取することも珍しくないと指摘している。 m3.com 2017年3月17日 |

| ファストフードの包装紙に発がん性? |

2月1日、アメリカ化学会が発行する学術誌「Environmental Science & Technology Letters」に掲載された論文が、世界のファストフード各社に衝撃を与えている。 ファストフード店でハンバーガーやフライドポテト、チキンなどを提供する際に用いられる包装紙や紙容器の多くに、食品に染み込む危険性のある化学物質が使用されているという調査結果をアメリカの研究者が発表したのだ。 アメリカの27社のチェーン店から400ほどの包装紙や紙容器をサンプルとして調査した結果、包装紙の約半分と紙容器の2割からパーフルオロアルキル化合物(PFAS)というフッ素化合物の一種が検出されたという。食品と接触する包装紙では46%と半数近くで検出され、次いでポテトやピザに使われる厚紙は20%、ドリンク用紙容器は16%という結果だったそうだ。 同論文では、包装紙などに使われたPFASが食品に染み込んだ場合、人体にどのような影響があるかまでは言及されていないものの、過去にはPFASが各種のがんや甲状腺疾患など、免疫機能や生殖能力の低下に影響があるとする研究結果もあるという。 PFASは人体に危険?特に子供は要注意! そもそもPFASとはどういうもので、今回の発表は何を意味するのか。新潟大学名誉教授で医学博士の岡田正彦氏に聞いた。 「PFASは、かつてはフライパンのコーティングに使用されるテフロンの製造過程で使われていたもので、水や汚れを防ぐ機能に優れていることからカーペットクリーナー、フローリングワックスなど、日用品にも広く使用されているものです。 この物質は人工的に合成されたもので、もともと自然界には存在していません。なかでも、長い鎖状につながったパーフルオロオクタン酸(PFOA)とパーフルオロオクタンスルフォン酸(PFOS)の2つは、腎臓がん、精巣がん、膵臓がん、前立腺がん、乳腺がんのリスクを高め、また低体重児、甲状腺疾患、精子減少などのリスク要因になっている、とアメリカ環境保護局(EPA)が指摘しています。【※1】 世界各国の政府も使用禁止や用途制限の措置をとっているところですが、すでに広く環境を汚染してしまっていて、人の血液中からも微量ながら検出されるというデータがあります。 その代用品として合成されているのが鎖の部分を短くしたPFASで、人体からすみやかに排出されるため安全性は高いとされていました。しかし、紙コップなどからにじみ出しやすい上、一度飲料水などを汚染してしまうと除去が難しいことがわかり、人体にとってのリスクはむしろ高いのかもしれないと考えられるようになっています。 その危険性を訴えた『ポリ-及びパーフルオロアルキル物質(PFASs)に関するマドリード声明』という発表もあり、日本でも水質調査が行われるようになりました。その結果、アメリカの環境基準は下回っていたものの、国内の多数の河川でPFASが検出されているようです。【※2】 これらの物質が世界的な関心を集めている理由は、ファストフードの包装紙や紙容器に量の多寡にかかわらず含まれているという発表が相次いでいるからです。これまでの研究によれば、化合物の鎖の長さによる違いが大きく、また包装紙と食品が接触する時間や加熱方法などによっても生体への影響が異なるようです。 これは、特に子供への影響が懸念されています。子供はファストフードをよく食べる上、化学物質の作用を受けやすいからです。これまで、アメリカ食品医薬品局(FDA)は20種類の化学物質についてフライやドーナツなど油で揚げた食品の包装紙への使用を許可してきましたが、2016年1月に環境保護団体などからの訴えもあって3種類を取り消しました」(岡田氏) 正体不明の有機フッ素化合物も検出? 実際、ファストフードの包装紙や紙容器は危険なのだろうか。また、今回の発表の確度はどのくらいなのか。 「今回の論文では、フッ素が検出された包装紙から、さらに20のサンプルを選び、『液体クロマトグラフ-飛行時間型質量分析計(LC-TOF/MS)』という最新の分析装置で計測したそうです。その結果、具体的な物質名が判明し、そのうち6つのサンプルからは、11年にFDA主導で業界が使用中止にしていた種類のPFASが検出されたとのことです。 さらに、正体不明の有機フッ素化合物も多数認められたといいます。これらの物質のうちのいくつかは揮発性があり、分析の過程で消えてしまった可能性もあるため、実際に含まれている割合はもっと高いのではないかとされています また、この研究はなかなか念入りに行われていて、『化合物が偶然まぎれ込んだだけ』という言い訳をさせないために、同じ地域の同じ商品からサンプルを繰り返し採取し、最長8週間にわたって繰り返し分析していますが、いずれも結果は同じだったそうです。最終的な結論としては、ファストフードの包装紙や紙容器の38~55%に有機フッ素化合物が含まれている可能性がある、というものでした。 ちなみに、分析終了後にファストフード店を運営する企業に対して、この事実を認識しているかどうかを尋ねたところ、わずか2社からしか回答がなく、1社は『そのような事実はない』、もう1社は『包み紙などを製造している会社に問い合わせたが、使っていないとの返事だった』と答えたそうです。さて、日本のファストフード店は大丈夫なのでしょうか?」(同) マック、モス、ケンタッキーを直撃すると… そこで、日本のファストフード店の状況を知るべく、マクドナルド(日本マクドナルド)、モスバーガー(モスフードサービス)、ケンタッキーフライドチキン(日本KFCホールディングス)の大手3社に、今回の発表および岡田氏の見解を提示してコメントを求めた。 残念ながら、ケンタッキーからは期日までに回答を得ることができなかったが、マクドナルドとモスからは以下のような回答が得られた。まずは日本マクドナルドPR部だ。 ――貴社チェーン店が提供する食品の包装紙や紙容器に、PFASなどフッ素化合物は使われていますか? 「マクドナルドは2007年にその使用を廃止して以降、包装材に長鎖系のPFCs、たとえばPFAS、PFOS、PFOAを使用および添加していません。PFASは私たちの包装材の原料組成に含まれておらず、製造プロセスの副生成物としても発生しません」 ――包装も含めた食の安全について、どう取り組んでいますか? 「先述した取り組み以外にも、現在はFDAの基準に準拠した短鎖PFCが耐油目的で使用されています。私たちの包装材は安全なものです」 次に、モスフードサービス広報IRグループの回答を紹介したい。 ――今回、アメリカ化学会の学術誌が発表した調査結果をどう受け止めていますか? 「一企業としてコメントする立場にないと考えております」 ――貴社チェーン店が提供する食品の包装紙や紙容器に、PFASなどフッ素化合物は使われていますか? 「企業内情報として把握しております」 ――包装も含めた食の安全について、どう取り組んでいますか? 「行政の基準を遵守し、より安全で安心できるものを使用していきたいと考えております」 いずれにせよ、今後は食材の産地や調理法だけでなく、包装紙や容器の材料なども気にする必要がありそうだ。 【※1】 Drinking Water Health Advisories for PFOA and PFOS United States Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/ground-water-and- drinking-water/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos 【※2】 「有機フッ素化合物の環境汚染実態」(神奈川県環境科学センター) http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/center/torikumibunya/torikumi-bunya/futuso-hp.pdf Business Journal 2017年3月26日 |

| がん予防、アンチエイジング…「春キャベツ」のすごい健康効果 |

| 春キャベツは一年中店頭に並ぶ冬キャベツより、軟らかくて甘い。さらに、カロテンが3倍、ビタミンCが1.3倍も含有されるなどのステキな特徴があるが、基本的な成分はどの季節のキャベツも同じ。そしてキャベツには、大注目の成分があるという。 「キャベツは、各種栄養成分の含有量が比較的少ない淡色野菜のなかでは、例外的にビタミンCなどを多く含む、とても健康にいい野菜です。ビタミンK、β-カロテン、クロロフィル、カリウムなどのミネラル類、食物繊維も豊富ですし、『自然の潰瘍薬』といわれるビタミンUも豊富に含まれていて、胃腸の調子を整えてくれるんですよ」 そう教えてくれたのは、愛知学院大学心身科学部教授で農学博士の大澤俊彦さん。大澤さん自身も参加しているアメリカの研究で、キャベツにはがん予防効果があることが明らかになっている。 「『デザイナーフーズピラミッド』の上位にランキングされたことをきっかけに、キャベツは世界的に注目を集めるようになりました。’90年、アメリカでスタートした『デザイナーフーズ計画』(植物性食品成分によるがん予防)では、膨大な疫学研究のデータを背景に食物のがん予防効果を研究。『フィトケミカル』(非栄養素成分)に、がんをはじめとする疾病を予防する機能が多くあることが明らかになりました。がん予防効果の高い食物を『デザイナーフーズ』とし、効果の高い順に表したのが『デザイナーフーズピラミッド』なのです」 植物の色素や渋味、香りなどの元である「フィトケミカル」は、高温や紫外線などによって引き起こされる酸化障害から植物自身を保護している。人体では作れないフィトケミカルを積極的に摂取することで、がんをはじめ生活習慣病などの疾病の予防が期待できることが、研究で明らかになってきているのだ。 「フィトケミカルの成分には、ポリフェノール類やアルカロイド、カロテノイドなどがあります。中でもキャベツが多く含有し、最も注目される成分が、辛み成分の『イソチオシアネート』なんです」 キャベツに含まれるイソチオシアネートも食道がん、大腸がん、肝臓がん、肺がん、前胃がんなどを抑制することが明らかになっているという。ほかにも、キャベツに豊富に含まれるビタミンCには美肌効果、風邪や感染症を予防。また、多量の食物繊維は便通を促し、腸内を善玉菌で整えてくれ、この作用もがん予防効果、生活習慣病予防効果につながっている。 「ほかにも利尿、むくみ予防、血圧降下作用のあるカリウム、強力な抗酸化作用が知られているカロテン類も多いですね。春キャベツには3倍も含まれるといわれ、アンチエイジング効果も期待できます。さらにクエン酸、リンゴ酸、コハク酸などの有機酸が老廃物の排泄もスムーズにしてくれ、デトックス効果もあります」 淡色野菜にもかかわらず、栄養価が驚くほど高い春キャベツ。旬を逃がさず、もりもり食べてがんを遠ざけよう! エキサイトニュース 2017年3月27日 |

|

血液検査で肺がん再発を検出、画像検査より数カ月早い可能性 循環血中の腫瘍細胞の値を測定 |

| CT検査やPET検査よりも何カ月も早く、血液検査で肺がんの再発を検知できる可能性があることが、新たな研究で示された。 今回の研究では、ステージ2~3の局所進行性非小細胞肺がん(NSCLC)の成人患者48人を対象とした。患者の年齢は31~84歳で、全員が化学療法と放射線療法を受けていた。治療前、治療中、さらに治療後2年間の追跡期間中に6回、対象者の血液を採取し、循環血中の腫瘍細胞の値が上昇していないかを調べた。この血液検査によってCT・PETよりも平均6カ月早く、肺がんの再発を検出できることがわかった。 この研究は、米サンフランシスコで3月16~18日に開催された米国放射線腫瘍学会(ASTRO)会議で3月16日に発表された。学会発表された研究は査読を受けて医学誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 研究の筆頭著者である米ペンシルベニア大学医学部(フィラデルフィア)放射線腫瘍学研究フェローのChimbu Chinniah氏は、「早期の診断により、患者の予後や生活の質(QOL)を向上させるための代替療法やサルベージ療法を適切に選ぶ時間的余裕が得られる。特に、患者の腫瘍量が小さく、治療に反応する可能性が高い場合、再発の発見が早いほど治癒率も向上すると思われる」と示唆している。 研究の上席著者である米メリーランド大学医学部(ボルチモア)放射線腫瘍学准教授のCharles Simone II氏は、「局所進行性NSCLCの診断・予後判定ツールとして、将来的には循環血中の腫瘍細胞を利用できる可能性が高い。今後も、CTやPETなどの画像検査が治療後サーベイランスの要であることに変わりはないが、血液検査の併用により改善が得られるだろう」と話している。 m3.com 2017年3月28日 |

|

腹腔鏡検査により無益な一次腫瘍縮小術が減少 進行期の卵巣癌疑いの女性で |

| 進行期の卵巣癌が疑われる女性に、診断的腹腔鏡検査を実施することにより無益な開腹術の実施数を低減できるとの研究報告が、「Journal of Clinical Oncology」電子版に12月28日掲載された。 アカデミック医療センター(オランダ)のMarianne J. Rutten氏らは、8カ所の婦人科癌センターで無作為化比較対照試験を実施。進行期の卵巣癌の疑いがあり、一次腫瘍縮小手術(PCS)に適格とされる患者を、診断的腹腔鏡検査群(102人)と一次手術群(99人)に割り付けた。腹腔鏡検査群では、その結果から一次治療として一次手術または術前化学療法後の中間期手術が選択された。無益な開腹術(残存腫瘍が1cmを超えるPCSと定義)を主要評価項目とした。 検討の結果、腹腔鏡検査群では102人中63人がPCSを受けたのに対し、一次手術群では99人中93人であった。無益な開腹術の比率は腹腔鏡検査群で10%、一次手術群で39%であった(相対リスク0.25)。腹腔鏡検査群で一次手術と中間期手術の両方を受けたのは3%であったが、一次手術群では28%であった。 「PCSを予定する女性にはまず腹腔鏡検査を実施し、残存腫瘍1cm未満の切除が可能と思われる場合にPCSに進むことが妥当だと示唆された」と著者らは述べている。 m3.com 2017年3月29日 |

|

がんの多くは「偶然のDNA複製ミス」が原因 全がんの3分の2は「偶然に起きた」遺伝子変異に起因 |

| がんと診断されたとき、多くの人が「なぜ自分が」という思いを抱くが、その答えは簡単ではないようだ。がんの原因の多くは偶然に起きた遺伝子の複製ミスであることが、「Science」3月24日号に掲載の研究で示唆された。 米ジョンズ・ホプキンス大学(ボルティモア)の研究グループは、がんゲノムのデータベースであるThe Cancer Genome Atlas(TCGA)およびCancer Research UKデータベースから得た疫学データを用いて、32のがん種について異常細胞の増殖を促進する突然変異を追跡する複雑な数理モデルを作成した。 がんの発生には通常、複数個の遺伝子変異が必要とされることは以前から知られている。これらの遺伝子変異が起こる原因としては、環境要因、両親から受け継いだ遺伝的要因、もしくは偶然に起きた単なるDNA複製時のミスが挙げられる。今回の解析によると、がんの大部分は偶然のDNA複製ミスが原因で発生していると考えられたという。 研究著者の1人で同大学キンメルがんセンター/ブルームバーグ公衆衛生学部生物統計学助教授のCristian Tomasetti氏は、「がんになるリスクを低減するためには、喫煙などの環境要因を避けなければならないことはよく知られている。しかし、正常な細胞が分裂してDNAが複製され、2つの新しい細胞ができるたびに、多くのミスが生じていることはあまり知られていない」と述べている。こうしたDNA複製時のミスはがん遺伝子変異の発生源として有力だが、長らく過小評価されてきたという。 今回の研究では、がんを引き起こす突然変異におけるDNA複製エラーの割合を初めて推定した。解析によると、たとえば、膵がんの77%は偶然に起きた突然変異により発生し、18%が環境要因、5%が両親から受け継いだ遺伝的要因によるものと推定された。ただし、がん種によっては生活習慣や環境による影響が大きいものもあり、肺がんの場合は65%が喫煙などの環境要因に起因し、DNA複製ミスによるものは35%にとどまっていた。 しかし、32種類のがん全体でみると、3分の2は偶然に起きたDNA複製ミスによって発生しており、29%が環境要因、5%が両親から受け継いだ遺伝的要因によるものだという。「とくに小児がんは、ほぼ全例が偶然に起きたDNA複製ミスに起因するものと考えられる」と同氏らは話している。 研究共著者である同大学ルードウィクがん研究センターのBert Vogelstein氏は、「がんの突然変異リスクを上昇させる環境因子や生活習慣因子は、今後も回避するように広く推奨していく必要がある。しかし一方で、どんなに完璧にこれらの要因に配慮しても、DNA複製ミスによるがん発生は防げないだろう」と指摘する。このことから、あらゆるがんを治療可能な早期段階で発見する優れた診断法の開発が切望されると、同氏は付け加えている。 一方で、健康的な生活を心がけていたのになぜ病気になってしまったのかと悩むがん患者にとっては、今回の研究は少なくとも本人に責任がないことを示す慰めになると、著者らは述べている。 m3.com 2017年4月4日 |

|

心不全患者はがんに注意 発症リスク4倍 国立循環器病研究センター |

| 心不全の患者は、がんを発症するリスクが約4倍高くなることが診療データの解析で判明したと、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)のチームが6日、日本高血圧学会誌電子版に発表した。 北風政史(きたかぜ・まさふみ)臨床研究部長は「心不全になったら、がんを疑うという意識を医師や患者が持ち、がんの早期発見に努めることが大事」と話している。 チームは2001~13年に同センター病院に心不全で入院した患者約5200人のうちがんを発症した人数と、国内全体のがん罹患(りかん)率のデータを統計処理して解析。 国内の一般的ながん罹患率に比べて、心不全患者ががんにかかるリスクは約4倍高かった。 チームは、心不全になるとさまざまな細胞が増殖しやすくなるため、がんの発症や進行につながるとみている。 こうした研究結果は米国などで報告されているが、日本では初めてという。 注)学会誌はハイパーテンション・リサーチ m3.com 2017年4月7日 |

|

乳癌が個体に与える影響、新発見 ATRら、「肝臓の概日リズム遺伝子の発現パターンのかく乱」を発見 |

| 国際電気通信基礎技術研究所(ATR)は4月6日、乳がんが個体に与える影響のひとつとして、「肝臓の概日リズム遺伝子の発現パターンのかく乱」を発見したと発表した。この研究は、ERATO佐藤ライブ予測制御プロジェクトの河岡慎平グループリーダーらと、東京大学、国立循環器病研究センター、統計数理研究所が共同で行ったもの。研究成果は、科学誌「Oncotarget」のオンライン速報版に公開されている。 がん研究の進展に伴いさまざまな新しい治療法が確立されつつあるが、全てのがん患者が根治の見込まれる治療を受けられるわけではない。一方で、がんの影響により肝臓が肥大することが知られているがその仕組みはよくわかっていないなど、がんが正常臓器に与える影響は大部分が謎に包まれている。研究グループでは、がんが個体に悪影響を与える仕組みを理解し、これを制御することによりがんと共存する手法の発見を目指して研究を進めているという。 今回研究グループは、マウスに4T1モデルという悪性度の高い「トリプルネガティブ」タイプの乳がんを移植するモデルを用いて実験を実施。このモデルの利点は、がんによる正常臓器への影響を経時的に解析できることだ。乳がんを移植後、転移や明らかな異常が起きる前の段階で、肝臓や肺、腎臓、心臓といった主要臓器における遺伝子発現パターンを網羅的に記録。その結果、肝臓において、Nr1d1という遺伝子の発現に異常が認められたという。 地球上のほぼ全ての生物には、明暗周期に対応した約24時間の概日リズムがあるが、遺伝子によっては、DNAから写し取られるRNAやタンパク質の量そのものに約24時間の周期が存在するものがあり、マウスの肝臓では、1,000以上の遺伝子の発現パターンに概日リズムがあることがわかっている。Nr1d1はさまざまな概日リズム遺伝子のリズムを生み出す「上位の時計遺伝子」だ。 そこで、研究グループは、「乳がんが肝臓の概日リズム遺伝子の発現パターンをかく乱する」という仮説を立て、網羅的遺伝子発現解析と、バイオインフォマティクス、数理モデルを用いてさらなる解析を実施。本来、マウスが明所条件に置かれてから23.9時間後に発現のピークを迎えるOsgin1遺伝子が、乳がんを持つ個体では、遺伝子発現のピークが明所条件に置かれてから2.7時間後になっていたという。また、E2f8遺伝子の発現ピークは、乳がんを持たない個体と持つ個体で実に10.7時間ずれており、発現パターンが昼夜逆転していることがわかった。以上の結果から、乳がんを持つ個体の肝臓では、概日リズム遺伝子の一部の発現パターンが乱れていることが明らかになった。 また、発現が乱れた遺伝子が関連している生理学的反応に着目して、さらに実験を重ねたところ、乳がんが肝臓における酸化ストレスの上昇をもたらすこと、肝細胞のDNA含有量を増加させ細胞のサイズを大きくすること、肝臓を肥大させることが判明したという。 この研究が発展することにより、乳がんが肝臓に与える影響の分子メカニズムが理解され、生体や臓器への影響を制御しながら、がんと共存できるような手法を開発する基盤情報となることが期待されると研究グループは述べている。 m3.com 2017年4月11日 |

|

前立腺癌患者は不安から不要な手術を選ぶことも 精神的苦痛への対処が重要 |

| 不安の強い前立腺癌患者は、不必要と思われる治療を選択する確率が高くなるという研究報告が、「Journal

of Urology」2月号に掲載された。 研究では、新たに限局性前立腺癌と診断された男性1,531人を対象とした。後の精神的苦痛が強かった対象者は、積極的監視(active surveillance)ではなく、外科手術を選択する確率が高いことが判明した。臨床的には積極的監視が妥当と思われる低リスク患者でも、同様のパターンが認められた。 研究を実施した米ニューヨーク州立大学バッファロー校のHeather Orom氏らは、「精神的苦痛が、低リスクの前立腺癌患者に積極的治療を選択させる誘因となる。予後に関する明確な情報と不安への対処法を提供することで、治療に関する意志決定プロセスが改善され、患者の生活の質が向上することが望まれる」と述べている。 外科手術や放射線療法は、勃起不全や失禁などの副作用の原因となるため、過剰治療が懸念される。低リスクの前立腺癌患者は積極的監視を選択することにより、このような問題を回避できるという。 m3.com 2017年4月12日 |

|

抗生物質の長期投与が結腸ポリープに関連 腸内細菌叢の変化が関与か |

| 20代から50代のうちに抗生物質を長期間使用すると、結腸に前がん病変が生じるリスクが高まる可能性があると、大規模研究で示唆された。こうした病変はポリープあるいは腺腫と呼ばれ、放置するとがんになることがある。 研究を率いた米ハーバード大学医学大学院内科准教授のAndrew Chan氏は、「抗生物質による腸内細菌叢の変化が、大腸がんの素因になることが示唆された。ただし、明確な医学的理由から抗生物質を必要とする人が心配するほどのリスクではなく、因果関係も明らかではない」と話す。なお、今回の研究は女性のみを対象としたものだが、この知見は男性にも当てはまる可能性が高いという。 抗生物質は腸内細菌叢(腸内に生息している細菌の多様性や個数)に混乱をもたらし、病原菌に対する抵抗力も弱める。これらの影響はいずれも、前がん病変の発生に寄与すると考えられる。さらに、抗生物質の投与を要する細菌感染症は炎症を引き起こすことがあり、これも大腸がんの危険因子として知られていると、同氏は付け加えている。 今回の研究では、看護師健康調査(Nurses' Health Study:NHS)に参加し、2004年の時点で60歳以上であった女性1万6,600人以上のデータを検討した。対象者は2004年に20~59歳のときの抗生物質の使用歴を回答し、2008年には最近の抗生物質の使用歴を回答した。対象者は2004~2010年の間に1回以上の大腸内視鏡検査を受け、1,200人近くでは大腸に前がんポリープがみつかった。 その結果、直近4年以内に抗生物質を使用していても、ポリープのリスクは上昇しなかった。しかし、過去に抗生物質を長期間使用したことがある場合は、ポリープのリスクが上昇することが分かった。たとえば、20~30代で2カ月以上抗生物質を使用した人では、使用していない人に比べてリスクが36%高く、40~50代で使用した人では69%高かった。使用期間がもう少し短い場合でもリスクの上昇は認められ、20~59歳で15日以上抗生物質を使用すると、リスクは73%高いことが分かった。 この分野に詳しい専門家である米レノックス・ヒル病院(ニューヨーク市)消化器科長のPatrick Okolo氏は、「抗生物質への曝露後にみられる腸内細菌の多様性の変化により、この知見の生物学的な妥当性を説明できる。この結果は、腸内細菌がヒトの健康に重要であることを裏づける新たな根拠となる」と指摘している。 Chan氏らは本研究には限界があることを認めており、使用した抗生物質の種類に関する情報がないことや、一部の病変は抗生物質の使用前から存在した可能性もあることを挙げている。 この報告は「Gut」オンライン版に4月4日掲載された。 m3.com 2017年4月14日 |

| 日立製作所、「線虫がん検査装置」を量産へ 精度9割、1回数千円 |

日立製作所は、体長が約1ミリの線虫に人の尿のにおいを嗅がせ、その反応からがんを発見する自動検査システムを開発したと発表した。2019年をめどに装置の量産態勢を整え、医療現場への提供を目指す。1回数千円で、体への負担が少ないがん検査が可能になる。 九州大発のベンチャー企業のHIROTSU(ヒロツ)バイオサイエンスと共同研究を進める。判定の精度は約9割に達しているといい、さまざまながんの種類も特定できるようにする。 線虫は犬並みに嗅覚が鋭く、がん患者の尿に近づく一方、健常者の尿からは逃げる性質を利用する。日立が試作した装置は、線虫と尿の配置に加え、線虫の動き方の撮影や結果の解析を自動で処理する。 画像診断などでは見つけにくい病巣を、1滴程度の尿で早期に発見できる。線虫は安く大量に増殖できるため、検査の基礎費用は1回100円から数百円にとどまり、装置のコストや人件費を加えても数千円に抑えられるという。 ヒロツバイオサイエンスは全国各地に解析センターを設置する構想で、アジアでの需要を見込み、沖縄県にも設ける方針。10年後には世界で年約13億人が活用する可能性があるとしている。 ZAKZAK夕刊フジ 2017年4月20日 |

|

がん保険って実際は必要、不要? CMでよく見るがん保険の必要性 |

| テレビや雑誌でも盛んに宣伝している「がん保険」。わざわざがん保険と銘打った保険があることで、通常の医療保険ではがんはカバーできないかのような印象を与えているが、そうではない。通常の医療保険でも、がんになってしまったときには規定の入院費や手術代が支払われるのだ。それにも関わらず、がんに特化したがん保険に入る意味は果たしてあるのだろうか。 本稿では、現在のがん治療の実情を紹介し、がん保険に入るかどうかを決定する方法について吟味していく。がん保険に加入するかどうか悩んでいる人はぜひ参考にしてほしい。 1 がん治療の実情 2 がんの治療期間 3 がんの治療費 4 がん保険が必要な人、不要な人 5 がん保険に加入するのは人それぞれ がん治療の実情 国立がんセンターによる2012年度に実施された調査によると、上皮内がんと頭蓋内の良性腫瘍以外のがんに罹患している患者は、全国で男性は50.4万人、女性は36.1万人いることが明らかになった。 男性では罹患率が高いものから胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・肝および肝内胆管となっており、女性では乳がん・大腸がん・子宮がん・胃がん・肺がんとなっており、女性特有のがんが上位に位置していることが分かる。 また、厚生労働省による人口動態統計の年間推計によると、2015年度の死亡者総数は約129万人であったが、そのうち悪性新生物によって死亡した人は約37万人であり、約28.7%の人ががんを直接の死因としてなくなっていることが分かる。 がんの治療期間 多くの人ががんで亡くなっていることは紛れもない事実である。早期発見すれば治療期間は短くなるが、がんの発見が遅れると治療期間が長くなったり、生存率が低くなったりしてしまう。 現在、罹患部位にもよるが、メットライフ生命が実施した調査によると、がんの診断を受けてから治療期間が半年未満の人は55.5%、半年~1年未満の人は14.9%、1年以上2年未満の人は9.5%であった。つまり約25%の人が1年以上治療しているのだ。 がんの治療費 同じくメットライフ生命の調査によると、初めてがんと診断されたときの平均治療費は46万円、交通費など医療費以外の出費は平均22万円であった。ステージが進行するほど治療費は高くなり、ステージⅣと診断された場合の治療費は106万円にも上ったことが分かっている。 がん治療は手術などの外科的治療や抗がん剤、放射線治療があり、保険対象内の治療だけでなく生活の質を向上させるための治療等もある。健康保険でカバーできない治療費に対しては、がん保険などの個人的な医療保険に頼らざるを得ないのが現状だと言えるだろう。 がん保険が必要な人、不要な人 がん保険に加入する方が良いのはどのような人と言えるだろうか。 貯蓄が充分でない人 多くのがん保険では、がんと診断されるとまとまった一時金が支給される。治療に専念することで収入が減る恐れがある方は、一時金があることで生活費や子どもの学費等の不安から少しは解消されるので、がん保険に加入する方が良いと言える。また、仕事に出かける日数と収入が正比例する人も、一時金と治療日数分の保険金が支給されるがん保険は必要と言えるだろう。 がんに不安を抱く人 特にがんにかかることが不安な人も、がん保険は必要と言える。がんは他の疾病よりも治療期間が長くなるケースが多いが、一般的な医療保険では入院費などに日数制限があり充分な保証を得ることができない可能性がある。がん保険は基本的に日数制限がないため、治療が長引いて治療した分の保険金を受け取ることができるのだ。 では、どのような人はがん保険は不要だと言えるだろうか。 幅広い医療保障を求める人 がんだけでなく幅広い疾病に対する保証を求めている方は、がん保険ではなく通常の医療保険に加入する方が良いだろう。がん保険はあくまでもがんに特化した保険であるため、他の疾病に罹患しても保険金を受け取ることができない。 貯蓄が充分にある人・不労所得が多い人 また、貯蓄が充分にある人や収入の多くが家賃収入などの不労所得に因っている人も、がん保険は必要ないと言える。仕事がないと収入がない人に役立つように一時金が大きく設定されていることががん保険の特徴であるので、仕事量と収入に相関が余りない人には無用と言えるだろう。 がん保険に加入するのは人それぞれ 約5%のがんは、遺伝要因もあることが分かっている。また、同じ食生活や住環境・ストレス環境で育つことで、がんになりやすくなることやなりにくくなることも否定できない。そのため、同居者等の近親者にがんに罹患した人がいる場合も、がん保険に加入しておくとよいかもしれない。 ただし、がん保険はほとんどが掛け捨て型であるので、本当に必要であるかを吟味することが大切だ。医療保険と加入するのか、それともがん保険単体で加入するのか、それとも医療保険自体の加入は不要と考えるのか。各自、しっかりと熟慮すべきだと言えるだろう。 ZUU online 2017年4月24日 |

|

チャリ通は長寿の秘訣。がんや心臓疾患のリスクが4割減 英調査 |

| 通勤に自転車を使うと、がんや心臓疾患のリスクを減らせることが、このほど英国医学誌に発表された調査で明らかになった。また、徒歩通勤も健康にいいことが分かったが、自転車ほどの恩恵はないようだ。 自転車通勤者は死亡リスクが4割減 この調査は英国のグラスゴー大学が行ったもので、医学誌ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルに掲載された。 同大学は英国の264,337人を対象に調査を実施。まず参加者に通常の通勤方法を聞き、その後、健康状態を5年にわたり追跡調査した。性別、年齢、既存の疾患、喫煙の有無、食生活などを考慮した上で、健康リスクを算出したという。 結果は、公共交通機関や自動車を利用して通勤している人と比べ、自転車で職場に行っている人の方が、がんを発症させるリスクが45%低く、心臓病のリスクは46%低かった。また死因に関係なく早死にするリスクは、自転車通勤をしている人の方が公共交通機関や車を利用して通勤している人と比べ、41%低かった。 調査を行なった研究者は結果を受けて、自転車で通勤しやすくなるような政策を推進すれば、国民の健康を改善する大きなチャンスとなるかもしれない、とコメントしている。すなわち、自転車専用レーンの設置、都心部での自転車レンタルの推進、自転車購入の補助金制度、公共交通機関における自転車用設備の改善などだ。 習慣化してしまえば意志の強さは不要 一方、歩いて通勤している人の場合も、自転車ほどではないにしろ健康面での恩恵があるようだ。心臓疾患を発症させるリスクは27%低く、心臓疾患で死亡するリスクは36%低かった。ただし、がんでの死亡や、死因にかかわりなく早死するリスクは、公共交通機関や車で通勤している人と変わりなかった。 徒歩の人と比べ自転車通勤の人の方が死亡のリスクが低くなる理由について調査では、自転車で通勤している人の平均移動距離(週あたり約48キロ)の方が、徒歩通勤の人の平均移動距離(週あたり約10キロ)より長いこと、運動強度が徒歩より自転車の方が強いこと、さらには一般的に、自転車で通勤している人の方が歩きの人よりも体力があること、を挙げている。 BBCが伝えた調査チームの話によると、「ジム通いとは違い、自転車に乗って通勤するのは、それが習慣になってしまえば(続けるために)意志の強さは必要ない」としている。また、自転車と公共交通機関を併用して通勤している人でも、健康に良い結果が出ているという。 日本の場合、最寄駅までは自転車、という人も多いだろう。上記の週あたり48キロを目指すなら、1日あたり片道5キロ、往復10キロ弱乗ればよく、すぐに達成できる距離かもしれない。 英政府は約1700億円を自転車推進に投資予定 この調査結果の発表とほぼ時を同じくして、英国政府はサイクリングとウォーキングに対する「投資戦略」を発表した。戦略は、政府が12億ポンド(約1700億円)を投じ、自転車に乗る人を倍増させ、自転車事故を減らし、徒歩で通学する5~10歳児の割合を2025年までに55%に増やすこととしている。さらに、2040年までに、短距離移動の手段として徒歩と自転車が「自然な選択肢」となることを目指すという。 英国ではここ数年自転車がブームとなっており、BBCなど複数メディアが報道してきた。それでもガーディアンによると通勤に自転車を使用している人の割合は、人口の3%でしかなく、車の36%と比べかなり少ない。なお日本の場合、総務省統計局が公表している2000年のデータによると、自転車通勤は12.1%となっている。 Newsweek.com 2017年4月28日 |

|

大阪国際がんセンターの「笑いとがん医療の実証研究」 発表会見に桂文珍、大木こだまひびきが出席! |

| 大阪国際がんセンターでは、日本で初めての取り組みとしてがん患者とがん患者に接する医療提供者を対象に、「笑い」の舞台を定期的に鑑賞することが生活の質(QOL)や免疫機能などに与える影響を明らかにする「笑いとがん医療の実証研究」を行うことになりました。 鑑賞対象の舞台に出演するのは、吉本興業、松竹芸能、米朝事務所に所属する落語家、漫才師で、「わろてまえ劇場」と名付けられた大阪国際がんセンターの大ホールにて5月18日(木)から2週間に1回の頻度で計8回の舞台を行います。鑑賞対象者はがん患者と付き添いの方、また医療提供者となっています。 4月27日(木)に行われた発表会見では、桂文珍、大木こだまひびきらが出演者を代表して出席し、意気込みを語りました。 阪大生時代は落研に所属されていたという大阪国際がんセンター病院長の左近賢斗さんが最初にご挨拶をされ、企画の主旨や実証研究の実施に至った経緯等をお話されました。そして「私たちには、お笑いに本当に効果があるのか、科学的に証明していくという使命があります。わろてまえ劇場実現にあたって、患者の皆様、ご協力くださる企業の皆様のご理解とご支援があったからこそです」と続けられました。 これまでもクラシック音楽の演奏会などを同ホールで開催してきましたが、「お笑い」を研究の対象にしたことについては、「曲にもよりますが、音楽には複雑な面があります。その点でお笑いは単純な作りになっています。… 単純な方がより結果が出やすいんです」とご説明されました。また、生の舞台にこだわった理由を「ライブは人と人との関係、コミュニケーションが大事です。それによってエネルギーを与えたり、もらったりします。ライブじゃないときっちり伝えることができないんです」と明かされました。 他にドクター代表のがん対策センター所長・宮代勲さん、検査グループ代表の腫瘍免疫学部門部長・井上徳光さん、対象者対応グループ代表の副看護部長・北坂美津子さん、監修・アドバイザーの福島県立医科大学教授で、「笑いヨガ」の提唱者でもある大平哲也さんも登壇され、ご挨拶されました。 次に、出演者を代表して5組の落語家、漫才師が登場しました。米朝事務所からは桂塩鯛さん、松竹芸能からは酒井くにおとおるさん、海原はるかかなたさん、そしてよしもとクリエイティブ・エージェンシーからは桂文珍、大木こだまひびきです。漫才コンビの3組は漫才でご挨拶を。塩鯛さんのご挨拶に続いて文珍は「検証メンバーに入れていただいて、患者さんにお役に立てるのであれば一生懸命取り組んでいきたいと思います。笑いを提供して免疫力を上げていくことはとてもいいことだと思います。提供する側も上げていけるよう、お互いに助け合いながら楽しんでいければ。この検証を成功させて、大阪万博へとつなげたいですね!」と時事ネタも挟み込みながら、"文珍節"で早速笑わせました。 生の舞台についても「いつも高座から皆さんの笑顔を見ていると、こっちも元気をもらえてありがたいです」と話し、「笑うポイントは人によって違うので、それを見極めるのが大変だと思いますが、しっかり取り組んで、私も『ネイチャー』に載りたいです」と、成果発表を国際学術誌で公表するという予定に便乗し、意欲を語りました。… 病院のステージで、患者さんに笑ってもらうという大役を担うことになった大木こだまひびきにも決意を尋ねると「僕たちには鉄板ネタしかないので、この鉄板ネタがどれだけ強いのか試させてもらいたいと思います!」とこだま。一方のひびきは「普通にやらせていただいて、普通に笑っていただければ」とリラックスした様子でした。 「笑いとがん医療の実証研究」はほかに、桂文枝、オール阪神・巨人も出演。関西の落語家や漫才師とともに、笑いの力を発揮していきます! エキサイト ニュース 2017年4月29日 |

| 新中皮腫癌マーカーを発見 AMED、LSIメディエンスと中皮腫診断への適用、実用化を検討 |

| 日本医療研究開発機構(AMED)は4月26日、中皮腫の的確な診断に有用な新しい中皮腫がんマーカーを発見したことを発表した。この研究は、神奈川県立がんセンター臨床研究所の辻祥太郎主任研究員と今井浩三顧問らのグループによるもの。研究成果は「Scientific

Reports」に3月31日付けで掲載されている。 悪性中皮腫(中皮腫)は、その多くが過去のアスベスト曝露により発生するがんで、5年生存率が7.8%と極めて難治性のがんであり、アスベストによる健康被害のひとつとして大きな社会問題となっている。日本では、過去のアスベスト使用量の増加と平行して発症件数が増加しており、現在、年間1,400人前後が中皮腫で亡くなっている。 中皮腫は化学療法や放射線療法に抵抗性を示すため、現状では、早期発見と早期手術が唯一有効な手段だが、早期発見を可能にする中皮腫がんマーカーはなく、中皮腫の早期発見は極めて困難だ。また、中皮腫は胸膜に転移した他のがんや良性の反応性中皮細胞の増殖と病理学的に類似することがあり、中皮腫自身もさまざまな組織型に分かれるため、鑑別診断が難しいこともある。 研究グループは、中皮腫の細胞に結合するモノクローナル抗体を多数樹立し、その中から中皮腫に極めて特異性の高い抗体(SKM9-2)を同定。130症例の中皮腫の病理組織切片を使用して解析したところ、SKM9-2抗体は上皮型、肉腫型、線維形成型などさまざまな組織型の中皮腫に幅広く結合し、感度は92%と算出された。これは既存の中皮腫の診断マーカー(78~87%)を上回る値。 また、肺がんをはじめとするさまざまな中皮腫以外のがんに対しては、SKM9-2抗体はほとんど結合せず、中皮腫に対する特異性は99%。さらに、正常な臓器の細胞にもほとんど結合しなかったという。これらの結果から、SKM9-2抗体は中皮腫に極めて特異性が高く、中皮腫の病理診断を精密に行う上で非常に有用な診断薬になりうることが明らかとなった。 さらに、中皮腫細胞からSKM9-2抗体が結合する分子を精製し解析したところ、SKM9-2抗体が結合している分子は、シアル化HEG1というタンパク質であることを発見。シアル化HEG1は、これまでに中皮腫のマーカーとしての報告はなく、機能もほとんどわかっていない。中皮腫細胞のシアル化HEG1の合成をsiRNAで阻害すると一部の中皮腫細胞の増殖が強く抑制されることがわかった。この結果から、一部の中皮腫では、シアル化HEG1に依存してがん細胞が増えていることがわかり、シアル化HEG1を標的とした中皮腫治療薬が開発できる可能性が考えられるという。 今回の研究成果により、SKM9-2を中皮腫の診断に用いることで、中皮腫の的確な診断が可能となり、中皮腫の早期治療や、アスベスト健康被害に関する迅速、適正な労災認定につながる可能性があることが明らかになった。また、中皮腫に対する高い特異性を利用した分子標的治療への応用も考えられ、治療困難な中皮腫に対する新たな治療法の開発に繋がる可能性があると研究グループは述べている。なお、同研究グループは株式会社LSIメディエンスと共同で中皮腫診断への適用、実用化の検討を進めている。 m3.com 2017年5月1日 |

|

高齢者の適正ながん治療検証結果発表 国がん、臨床的、統計的に意味のある結果は得られず |

| 国立がん研究センターは4月27日、進行がんの高齢患者における適正な治療を検証するため、同センター中央病院の患者を対象にがん登録データを活用した予備調査を行ったことを発表した。この予備調査は、日本医療研究開発機構から委託を受けたみずほ情報総研株式会社から依頼を受けて行われたもの。 同調査では、2007年から2008年に中央病院を受診した肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝がんの患者のがん登録データを用いて、進行がんにおける抗がん剤治療と緩和治療(放射線治療含む)での生存日数を非高齢者と高齢者で比較。その結果、今回の検討では、臨床的、統計的に意味のある結果を得ることができなかったという。 肺がんのI期は、年齢とともに生命予後が悪くなり70歳以上では顕著であった。肺がん以外の死亡による影響が考えられる。II~IV期は、患者が少ないこともあり、年齢と生命予後の関係は明らかではなかった。抗がん剤治療の有無で生存時間を比較すると、75歳未満では明らかに抗がん剤治療ありの方が良かったが、75歳以上ではそれほど大きな差はなかった。しかし、75歳以上は被験者数が極端に少ないため、これらを評価することは困難で、より大規模な調査が求められる。 胃がんのI~II期は概ね加齢と生存時間が相関しており、特に80歳以上では5年生存率が大きく低下していたという。IV期は、患者が少なく生命予後が悪いこともあり、年齢と生命予後の相関は明らかでなかった。抗がん剤治療の有無では、抗がん剤治療を実施した患者の方が生存時間は長かった。しかし、高齢者のみを対象とすると、人数が少なすぎるため、抗がん剤治療の評価は困難だったという。 大腸がんの年齢と生存時間の相関は、0期では年齢とともに生存時間が短くなる傾向にあったが、IV期では患者が少ないこともあり、評価が困難だった。IV期では、抗がん剤治療を施行した患者の方が手術でとりきれた患者よりも生存時間も短く、いずれの年齢でも同様の傾向であった。大腸がんは、IV期の患者でも手術治療で治る患者がいるため、同じIV期であっても生命予後が患者毎に大きく異なるとしている。 乳がんI期の生命予後は非常によく、5年生存率は79歳以下では94%を超え、80歳以上でも75%。II期以上は、年齢に応じて生存時間が短くなる傾向にあったという。IV期では、生命予後が全体に悪く、患者数が少ないことなどから、年齢による差は見られなかったという。また、高齢者で全身治療の適応となった患者が少なく、効果は判断できない。抗がん剤治療の有無以外にも、ホルモン治療などが有効な患者群がいることも評価を難しくしているという。 肝がんの年齢による生存時間の解析は、患者数が少ないために不適切であり、探索的な結果を得ることも難しかったとしている。 今回の解析対象は、70歳以上の患者が全体の21%のみであり、解析対象者に関する集団の代表性という課題を含んでいる。国立がん研究センターは、高齢者へのがん医療の効果について明らかにするためには、全国がん登録などのデータベースと死因統計を用いた大規模調査により、解析を行うことが必要としている。 m3.com 2017年5月1日 |

|

若年女性のがんサバイバーでは妊娠合併症リスクが高い 妊娠前や妊娠中のカウンセリングが重要との示唆 |

| 若くしてがんサバイバーとなった女性では妊娠合併症のリスクが高いとする研究結果が、「JAMA Oncology」オンライン版に3月23日掲載された。15~39歳のこうした女性では、がん診断歴のない同年代の女性に比べて早産や帝王切開、低出生体重児のリスクが高まるという。 米ノースカロライナ大学(チャペルヒル)のHazel Nichols氏らが行ったこの研究では、ノースカロライナ州に在住する15~39歳の女性のうち、がんサバイバーの出産2,598例とがん診断歴のない女性の出産(対照群)1万2,990例を比較した。 その結果、がんサバイバーの女性群では対照群の女性に比べて早産や帝王切開、低出生体重児のリスクが高いことが分かった。そのリスクは妊娠中にがんと診断された女性で最も高いことも判明した。 妊娠37週未満の早産率は対照の女性群では9%だったのに対し、がんサバイバーの女性群では13%であった。また、一部のがんが早産リスクの増加と関連しており、対照群に比べて婦人科系がんサバイバーではリスクは3倍に、乳がんおよび非ホジキンリンパ腫では2倍、ホジキンリンパ腫では60%高かった。がん治療を受けたことがある女性は早産しやすい傾向がみられ、特に化学療法を受けた女性でリスクが高かったという。 ただし、同氏はこの知見の明るい側面も指摘しており、「多くの女性ががんと診断され、治療を受けた後にも妊娠を希望し、出産している事実が明らかにされたのはとても喜ばしいことだ」と述べている。同氏は、卵子や胚の凍結など妊孕性を温存する選択肢は複数あり、医療従事者は女性にこうした方法について助言する必要があるとしている。 米ノースウェル・ヘルス(ニューヨーク州)女性健康プログラムのJill Rabin氏は、女性のがん患者やがんサバイバーでは早産の徴候や胎児の成長を注意深くモニタリングすることが重要だとしつつ、「この研究は、がんと診断後に妊娠を希望する女性や妊娠中にがんと診断された女性では、治療開始前にカウンセリングが必要とする重要な課題も提起している」と述べている。別の専門家も「若年のがん生存者には、妊娠前のカウンセリングとともに妊娠中の慎重なモニタリングが出産の転帰の向上につながる」と指摘している。 m3.com 2017年5月1日 |

|

山形・金山町で日本初のがん探知犬を活用 尿の臭いから高確率で判別 |

| がんの早期発見に新たな可能性が出てきた。山形県の自治体では全国で初めて今月(2017年5月)から、人の遠く及ばない鋭い嗅覚を利用した『がん探知犬』を町民の健康診断に活用するという。番組が、人間の異変を感じ取ってくれるがん探知犬の優れた嗅覚に迫った。 がん探知犬による健康診断の導入を始めたのは山形県金山町。導入の理由について町立金山診療所の柴田昭英・地域医療推進委員はこう話す。 「がん検診を受けるのはけっこう負担がある。胃カメラやバリウムを飲むとか抵抗があり受診率も伸び悩みがある。検診に対する関心を高めてもらうことと、早期発見を格段に向上させることが狙いだった」 金山町を含むこの地域は、女性の胃がん死亡率が全国ワースト1位と雑誌に掲載されたこともあり、町では100万円の予算を計上し、40歳以上の町民3800人のうち希望者を対象にがん探知犬に検査を依頼することになったという。 導入のアドバイスをした千葉県の日本医科大学千葉北総病院の宮下正夫副院長によると、「私が準備したがん患者の尿をがん探知犬に識別させたら、ほぼ100%、約400件のがんを当てた」と自信のほどを披露する。 日本に5匹のがん探知犬 人の遠く及ばないがん探知犬の鋭い嗅覚とはどんなものなのか?そこで日本でわずか5匹しかいないがん探知犬を育成、訓練している千葉・館山の『がん探知犬育成センター』(佐藤悠二所長)を訪れた。 健常者の尿の入った細い容器50本を10本ずつ小箱に区分けし並べる。食道がん患者の尿を入れた容器をその中に紛れ込ませ、がん探知犬に嗅ぎ分けてもらう訓練。 佐藤所長が登場したがん探知犬のビーちゃん(6つ、メス)にまず、別の大腸がん患者の呼気を入れた袋から呼気の臭いを嗅がせ訓練スタート。並べられた小箱を一つひとつ嗅いでいったビーちゃんが紛れ込ませた食道がん患者の尿を入れた容器の前で立ち止まり、「ここだよ」と佐藤所長に振り向いて知らせた。 体から出るものならなんでも探知 佐藤所長によると、「尿も呼気も汗でもがん患者の体から出るものはがんの臭いが含まれており探知できる。今のところほぼ100%で」という。 佐藤所長と共同研究している佐賀・伊万里有田共立病院の園田英人外科部長は「探知犬が臭いの中の物質の何に反応しているのかははっきりわかっていない」と話す。しかし、「ポリープに微量のがん細胞が混ざっているごく早期のがん患者でもがん探知犬は反応している」ことから、がんの早期発見も可能という。 がん探知犬は現在、胃がんや肺がん、大腸がんなど約30種のがんの存在を識別できるが、難点は、がん発症の場所まではわからない。「どこにあるかは横着しないで人間が調べてよ」というわけだ。 ただ国文学研究資料館のロバート・キャンベル館長によるとこんな指摘もある。 「欧米の研究者の中には、医療現場で応用するには限界があるという意見がある。研究室の中では100%でも、実際の医療現場の初期検査ではたくさんの検体を検査しなければいけないために、犬の性格としては続かない。グッと精度が落ちると言われている」 取材した西村綾子リポーターによると、このため現在5匹いるがん探知犬による検査は月に100件~200件が適度とされ抑えているという。 ビーちゃんを入れて日本にわずか5匹しかいないというのも心もとないが、この5匹はいずれも、ものすごく嗅覚の良いある犬の血を引いた貴重な犬たちという。 J-CASTニュース 2017年5月2日 |

|

高齢者のがん治療が大きく変わる? 過度に抗がん剤は使わないという流れに |

| 高齢者のがん治療が大きく変わろうとしています。厚生労働省が高齢がん患者の治療に関するガイドラインを策定することになりました。患者が高齢の場合には、過度に抗がん剤は使わないという流れになりそうです。 抗がん剤は特定のがんには非常によく効きますが、部位などによっては効果が不明瞭なものもあります。また副作用も多いため、全身の状態が悪い高齢者に対しては慎重な投与が求められます。しかし、現時点では高齢者に対する治療について明確な基準はなく、主治医の裁量に任されている状態でした。 国立がん研究センターが2007~2008年にかけて実施した調査によると、肺がんの場合には、75歳未満では抗がん剤治療をした方が、生存期間が長いという結果になりましたが、75歳以上の場合には、抗がん剤を使っても使わなくても生存期間に大きな差はありませんでした。この調査はサンプル数が少なく、高齢者のがん治療に関する詳細な情報を得るためにはもっと大規模な調査が必要ですが、一部のがんでは、高齢者に対する抗がん剤治療はあまり意味がないという結果が出ていることになります。 こうした状況を受けて厚労省は、今後、本格的な調査を実施するとともに、その結果をふまえて高齢者の抗がん剤治療に関するガイドラインをまとめる方針を固めました。 もし大規模調査の結果、高齢者に対する抗がん剤治療がそれほど有効ではないという結論が得られた場合、高齢者のがんの治療は大きく変わることになります。抗がん剤は、吐き気や貧血など多くの副作用があり、一部の患者は重篤化します。 苦しい抗がん剤治療に耐えても延命効果があまりないということであれば、無理に抗がん剤は投与せず、生活の質を重視する方がよいという考え方があります。医療の世界ではQOL(クオリティ・オブ・ライフ)と呼ばれていますが、高齢者のがん治療は、QOLを重視するという方向に変わっていく可能性があります。 がんの治療に対しては様々な考え方があり、どれがよいと一概に決めることはできません。しかしこれまでは「標準治療」という形で画一的な治療しか行われていなかった状況を考えると、治療に対する新しい選択肢の登場は評価すべきことでしょう。 また抗がん剤治療には多額の費用がかかります。2014年度における日本の医療費(医科診療)は約29兆円でしたが、がんの治療費は約4兆円と全体の14%を占める状況でした。抗がん剤の使用が抑制されれば、がんの医療費が大幅に減る可能性がありますから、医療費の分配に関する議論にも影響を与えることになりそうです。 THE PAGE 2017年5月3日 |

| ここまでわかった「がんにならない」のはこんな人 |

| みなさんに問題です。 問)タバコと胃がんは関係ない。 喫煙が肺がんのリスクを上げることはよく知られていますが、みなさんの答えはいかがでしょうか。ぜひ、本文を読んで確かめてみてください。正解はこの記事の最後に載せています。 ■「がんの早期発見」より「がん予防」が大事 さて、がん予防といえば、みなさんは何を思い浮かべるでしょうか。真っ先に「がん検診」と思う人もいることでしょう。確かに、がん検診は予防として行われていますが、正確に言えば「がんによる早死」を防ぐのが目的です。 がんを予防するには、「がんにならない」のがベストです。これを専門用語で「一次予防」と言います。がん検診は、これに次ぐ「二次予防」にあたります。つまり、「がんになってしまったけれど、早く治療することで死亡するのを防ごう」というのが、がん検診の目的なのです。 しかし、拙著『がん検診を信じるな』(宝島社新書)やこの連載で指摘してきた通り、がん検診は思ったほどの効果がなく、寿命が延びる科学的な証拠もありません。ならば、「がんを早く発見する」ことに一生懸命になるよりも、同じ予防をするなら「がんにならない」ことに力を入れたほうがいいのではないでしょうか。 ■国立がん研究センターの調査結果によれば 実は国立がん研究センターの研究グループがこれまでの住民調査などのデータをもとに、日本人のがんの原因として、どんな要素がどれくらいを占めているかを推計しています(Ann Oncol. 2012 May;23(5):1362-9.)。 その研究成果に基づくがん予防法を徹底すれば、がんになるリスクをかなり下げられる可能性があるのです。 どんな要素ががんの原因になっているのか、国立がん研究センターが作成したパンフレット「日本人のためのがん予防法」(平成27年2月)から抜粋してみましょう。 まず、がんの原因として大きいのが「喫煙」です。とくに男性で影響が大きく、がん罹患の29.7%、がん死亡の34.4%が、喫煙の影響によるものと推計されています(女性は、がん罹患の5.0%、がん死亡の6.2%)。つまり、タバコは生涯吸わないこと、吸っていても早く禁煙することで、がんのリスクを大幅に減らすことができるのです。 ■喫煙が胃がん、食道がん、子宮頸がんのリスクを上げることは「確実」 タバコといえば「肺がん」をイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし、喫煙は肺がんだけでなく、「胃がん」「食道がん」「膵がん」「子宮頸がん」のリスクを上げることも「確実」と判定されています。肝がんも「ほぼ確実」で、大腸がん(直腸がん)、乳がんも「可能性あり」となっています。つまり、喫煙は肺がんだけでなく、「全がん」のリスクを高めてしまうのです。 それに、喫煙の害はタバコを吸う人だけでなく、吸わない人にも及びます。いわゆる「受動喫煙」です。とくに女性はパートナーからの影響が無視できず、がん罹患の1.2%、がん死亡の1.6%と推計されています(男性はがん罹患の0.2%、がん死亡の0.4%)。 喫煙はがんだけでなく、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高めます。自分だけでなく、家族や周りの人の健康を守るためにも、やはり喫煙者は禁煙や分煙に努めるべきなのです。 ■「感染」は意外に大きながんの原因 喫煙と同様に、がんの原因として大きいのが「感染」です。男性ではがん罹患の22.8%、がん死亡の23.2%、女性では喫煙より大きく、がん罹患の17.5%、がん死亡の19.4%が感染によるものと推計されています。がんの原因として感染が、意外に大きいことがわかるでしょう。 感染のうち、がんリスクを上げることが確実とされているのが、「肝炎ウイルス(肝がん)」「ヘリコバクター・ピロリ(胃がん)」「ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)」です。 このうち、「肝がん」は、患者の約8割がC型またはB型の肝炎ウイルスに起因するとされています。かつては輸血、血液製剤、注射針の使い回しなどで感染が広がり、「薬害肝炎」が大きな社会問題となりました。しかし、現在はそれらの感染対策が進んだことで、肝がんによる死亡者数は2000年代初頭をピークに減少に転じています。 とはいえ、今でも65歳以上では100人に1~2人がC型肝炎ウイルスに感染していると推計されています。各地の保健所に行けば無料で検査が受けられる自治体も多いので、一度は感染の有無を確認して、感染していたら肝臓の専門医などに相談してみてください。抗ウイルス薬が進歩したおかげで、C型肝炎ウイルスはほとんど駆除できるようになりました。 「胃がん」も、よく知られているように「ヘリコバクター・ピロリ(いわゆるピロリ菌)」の感染によって発症リスクが高くなるのは「確実」とされています。かつて、ピロリ菌は井戸水などを介して感染が広がったと考えられていますが、上下水道の整備などによって若い人ほど感染率が下がりました。しかし、現在でも高齢の人は7~8割が感染していると推計されています。 私の記事「『がん検診』受けるべきはこんな人」でも書きましたが、胃がんについては、ピロリ菌感染と胃粘膜萎縮の有無を血液検査で調べる「胃がんリスク検診(ABC検診)」という方法があります。この検診で胃がんリスクが高いと評価された人は、定期的に「内視鏡(胃カメラ)」による検査を受けたほうがいいかもしれません。 ■男性のがん罹患の原因の1割近くは「過度の飲酒」 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)は、性交経験のある女性なら多くが一度は感染するとされていますが、感染してもほとんどは免疫によって自然に排除され、がんになる人は一部です。とはいえ、「低年齢での性交体験がある」「性的パートナーが多い」「多産」「HPV以外の性感染症に感染している」「喫煙している」といったことが子宮頸がんのリスク要因になるとされていますので、気になる方は産婦人科医に相談してみるといいでしょう。 三番目にがんの原因として大きいのが「過度の飲酒」です。男性ではがん罹患の9%、がん死亡の8.6%(女性はがん罹患、がん死亡とも2.5%)が、過度の飲酒に起因すると考えられています。 1日あたり日本酒1合程度の適度な飲酒は心血管疾患の予防になると考えられていますが、過度の飲酒は「全がん」「肝がん」「大腸がん」「食道がん」のリスクを上げることが「確実」とされています。ですから、呑兵衛の方々はできるだけ、アルコールの量を控えるようにしたほうがいいでしょう。 ■意外と少ない「食事、運動、体形」との関連 他の要素についても、がんの原因となっている割合が計算されていますが、食事(塩分、野菜・果物)、身体活動、体形に起因する割合は、それほど大きくありません。たとえば、野菜不足が原因とされるがんの割合は、男性ががん罹患、がん死亡とも0.7%、女性ががん罹患、がん死亡とも0.4%と推計されています。運動も男性はがん罹患が0.3%、がん死亡が0.2%、女性もそれぞれ0.6%、0.4%とわずかです。 ですから、がん予防の面だけから見ると、むやみやたらに大量の野菜を食べたり、運動やダイエットをがんばり過ぎる必要はないのです。ただし、野菜不足、運動不足、太り過ぎは、他の病気の原因になります。たとえば、食べ過ぎ、運動不足、太り過ぎなどで2型糖尿病になると、心筋梗塞や脳卒中になりやすくなるだけでなく、がん、認知症、うつ病などのリスクも上がるとされています。したがって、バランスのいい食事をして、適度に体を動かすことは、健康維持のためにも大切だと言えるでしょう。 ■がんの三大原因を避けるだけで予防効果大! いずれにせよ、がんの原因として大きな割合を占める「喫煙」「感染」「過度の飲酒」を避けるだけで、かなりのがんを予防できる可能性があるのです。 そして、これらの研究成果に基づき、どのようなことをすればいいのか、前出のパンフレットで具体的な予防策が提言されています。 それでは冒頭の問題の答えはこちらです。 喫煙は肺がんだけでなく、胃がん、食道がん、膵がん、子宮頸がんのリスクも上げます。 (鳥集 徹) エキサイト ニュース 2017年5月4日 |

| 「日本人のがんは増えている」──その“常識”ホントに正しい? |

| みなさんに問題です。 問)日本人の胃がんは増えているでしょうか? 胃がんは日本人に多いがんですが、現在どんな傾向にあるかご存知でしょうか。ぜひ、本文を読んで確かめてみてください。答えは記事の最後にあります。 ■恐ろしい勢いで増えているように見えるがんだが 「日本人のがんは増えている」。大半の人が、そう思っているのではないでしょうか。マスコミの報道も、がんの怖さを煽るものがほとんどです。 確かに「数」だけを見ると、がんにかかる人も、がんで亡くなる人も、右肩上がりに増え続けています。国立がん研究センターの推計によると、2016年の全がん罹患数は約101万人、がん死亡数は約37万人で、30年前に比べ罹患数は約3倍、死亡数は約2倍となりました(1986年の罹患数が34万人、死亡数が約19万人)。 このようなデータを見ると、恐ろしい勢いで日本人のがんが増えているように感じます。しかし、次のグラフを見れば、印象はガラリと変わるはずです。これは、国立がん研究センター「がん登録・統計」に掲載されている、「部位別がん年齢調整死亡率の推移」です。これを見ると、いくつものがんで死亡率が下がる傾向にあることがわかります。 ■年齢調整死亡率で見た驚きの真実 年齢調整死亡率とは、がんの死亡率を社会の高齢化の影響を除外して計算したものです。なぜ、そのような調整をするかというと、がんは高齢になるほど増える病気だからです。  昔に比べて日本の高齢化はどんどん進んでいるので、そのままの数字で死亡率を比較すると、高齢化の影響が上乗せされてしまいます。そこで、 基準となる年(国内では1985年)の人口構成に合わせて死亡率を計算し直し、その数字で比較するということが行われているのです。 そうやって導き出された年齢調整死亡率の推移を見ると、男女合わせた全がんの死亡率は、1995年頃から下がり続けていることがわかります。女性は1960年頃から一貫して下がり続けていますし、男性も1995年頃をピークに低下傾向となっています。 ■最も急激に減っているのが「胃がん」 がん種別に見ると、最も急激に減っているのが「胃がん」です。日本は世界でも有数の胃がん大国で、死亡率も断然1位だったのですが、肺がんに抜かれて2位になりました。胃がんリスクを上げるヘリコバクター・ピロリ(いわゆるピロリ菌)の感染率の低下や、高塩分食品の摂取が減ったことなどが要因とされています。 胃がんに代わって1位となったのが「肺がん」です。しかし、これも喫煙率の低下や大気汚染の改善が功を奏してか、死亡率は減る傾向にあります。また、「肝がん」も肝炎ウイルスの感染者が減ったことで、死亡率が減少傾向にあります。輸血や血液製剤、注射などの感染予防策が進んだ結果と考えられており、今後も肝がんの患者は減少していくと予想されています。 現在、国立がん研究センターのサイトでは、年齢調整死亡率で見ると「膵がん」「子宮頸がん」「子宮体がん」などは増加傾向にありますが、あとは軒並み横ばいか、減少傾向にあると評価されています。 つまり、高齢化の影響を除くと、多くのがんが「増える」どころか、むしろ「減っている」と言えるのです。 ■日本人は昔に比べて健康になっている! なぜ、がんの死亡率が減ったのでしょう。それは、日本人が昔に比べると健康状態がよくなったからだと私は思います。 前回の記事でも書いた通り、「喫煙」「飲酒」「食事」「身体活動」「体形」の5つの生活習慣を見直すことで、がんのリスクは最大で男性が43%、女性が37%も減少すると推計されています。現実にタバコを吸う人が減り、食事や運動の面で健康的な生活を心がける人が増えました。それに感染対策も進んだわけですから、がんの死亡率が減っても不思議ではないのです。 ■がんで死ぬ人が増えたのは「日本人が長生きになったから」 とはいえ、「数で見ると、がんで死ぬ人は増えている」と反論の声も聞こえて来そうです。ですが、ここまで読んでいただければわかる通り、がんの死亡数増加の最も大きな要因は高齢化です。つまり、日本人が長生きになったことで、がんで死ぬ人が増えたのです。 みなさんもご存知の通り、日本は世界に冠たる長寿国となりました。2015年の日本人の平均寿命は、女性が87.5歳で、男性も80.79歳まで延びています。ですが、男性の平均寿命が50歳を超えたのは70年前、1947年のことでした。戦前まで、日本人はまさに「人生50年」を地で行っていたのです。 がんは、50~60代ごろから増える病気です。 人生50年の時代には結核や肺炎など感染症で亡くなる人が多く、がんリスクが高くなる年齢まで生きられる人はそんなにいませんでした。しかし、多くの感染症を克服できるようになったおかげで、がんリスクが高くなる年齢まで生きられる日本人が増えたのです。 がんの年齢調整死亡率が下がっているということは、がんを発症する年齢が遅くなっているということも意味します。実際、がんの専門医などに聞くと、昔はがんと言えば50~60代の患者が多かったそうですが、最近では70代以降の患者が増え、80代、90代で手術を受ける人も増えているそうです。このように、がん患者自体も「高齢化」しています。 ■がんは長生きに伴う運命のような病気 残念なことに、若くしてがんになり、亡くなってしまう人もいます。ですから、高齢者だけの病気だとは言えません。ですが、大半の人にとってがんは、長生きに伴って受け入れなければならない「運命」のような病気だとも考えられるのです。 それに、高齢になれば心疾患や脳卒中、肺炎など、がん以外の病気で亡くなる人も増えます。がんだけが特別な病気というわけでもないのです。だとすれば、いたずらにがんを怖がるよりも、できるだけがんにならないよう心がければいいのではないでしょうか。 つまり、長生きして、健康でいられる期間を延ばしたいなら、まずは自分の生活習慣を見直してみるということです。どんなに健康的な生活をしていてもがんになる人はいますが、5つの生活習慣を見直せば、がんのリスクは大幅に下がるはずです。 ■高血圧、脳卒中、うつ病、認知症…様々な病気を予防して健康長寿を! がんだけでなく、5つの生活習慣を見直すことは、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中、うつ病、認知症等々、様々な病気予防にも通じます。タバコを吸わず、暴飲暴食を戒め、活動的な生活を送れば、健康長寿を果たせる可能性が高くなるのです。 ゴールデン・ウィークですから、たまにはハメを外して構わないと思いますが、せっかくですから、休み明けにでも自分の生活を見直してみてはいかがでしょうか。 それでは冒頭の問題の答えはこちらです。 問)日本人の胃がんは増えているでしょうか? 答)× 日本人の胃がんは減っています。年齢調整死亡率だけでなく、死亡数で見ても2010年をピークに減少傾向にあります。 (鳥集 徹) エキサイト ニュース 2017年5月6日 |

|

1日3杯のエスプレッソで前立腺がんのリスク半減 7000人を追跡調査 |

| 米国生まれのシアトル系コーヒーはすっかり私たちの生活に馴染み、最近では日本の喫茶店文化にインスパイアされた1杯ずつ丁寧に手で淹れる「第三の潮流(サード・ウェーブ)」スタイルが台頭するなど、コーヒーの世界にも流行がある。こうしたなか、シアトル系と双璧をなすイタリアン・コーヒーに前立腺がん発症リスクを軽減させる効果があることが、イタリア人男性約7000人を対象にした調査で明らかになった。 イタリアン・コーヒーといえば、カプチーノやエスプレッソ、モカを思い浮かべるが、本場イタリア人にとって「カッフェ」と言えば、エスプレッソのこと。何かといえばバールに立ち寄って、1日5、6杯飲むことなんてざらだ。 というのも、エスプレッソのカップは2口か3口で飲みきってしまうくらい小ぶり。砂糖をどっさり入れて一気に飲み干し、溶けきらずに底に残った砂糖まですくって食べるというのが本場流。 そんなコーヒー文化が根付いたイタリアで、1日に飲むコーヒー消費量と前立腺がんの発症リスクについて4年にわたる追跡調査が行われた。 地中海神経学研究所(NEUROMED)のギリシア人医師ジョルジュ・ポウニス氏らは、中部モリーゼ地方に住む成人男性約7000人を対象にした疫学調査を実施。その結果、1日3杯以上コーヒーを飲む男性は、飲まない人に比べて前立腺がんの発症リスクが53%低かったという。 次に、カフェインありの普通のコーヒーと、脱カフェイン処理したカフェインレス・コーヒー(デカフェ)を使って、それぞれの抽出物ががん細胞にどんな作用を及ぼすか実験室で確認したところ、カフェインありの抽出物はがん細胞の増殖を著しく減少させ、転移を抑制したのに対し、カフェインレスでは効果がなかった。 研究グループは「これまでもコーヒーにはさまざまな効用がある反面、飲み過ぎによるデメリットも指摘されてきましたが、今回の調査で、がん細胞に対してはカフェインが作用している可能性が高いことがわかりました」と述べている。 グループの一人、マリア・ベネデッタさんは、「この実験は、“高温・高圧・フィルター無し”で抽出した伝統的なイタリアン・スタイルのエスプレッソで行われたという事実を忘れないでくださいね。よその国のコーヒーとは一味もふた味も違うんですよ(笑)」と胸を張っている。 ハザードマップ 2017年5月7日 |

|

二次がんの死亡率は若年者の方が高い 40歳超の中高年者との比較 |

| 若年者が二次がんになった場合、中高年者の場合に比べて死亡率が大幅に高まることが新たな研究で示された。二次がんとは、がん経験者に起こる再発ではない新たながんのことで、発症にはがん治療などが影響するとされる。若年のがん患者では全般的に予後が不良となるが、今回の知見はその要因の1つを明らかにした可能性があるという。 また、ほとんどのがん種では、二次がんの方が一次がんに比べて生存率が低いことも判明した。特に患者が40歳未満の場合は、この傾向が顕著であったという。 研究著者である米カリフォルニア大学デイビス総合がんセンターのTheresa Keegan氏は、「がん生存者では二次がんの発症率が高いことはよく知られているが、その転帰や年齢による違いはあまり知られていない」と述べている。 今回の研究では、米国で1992~2008年に診断され、2013年以降まで追跡されたがん患者100万人以上を対象とした。解析の結果、15歳未満の小児および40歳未満の若年者における一次がんの5年生存率は80%であったが、二次がんを罹患した場合の5年生存率は小児では47%、若年者では60%へと低下することが分かった。一方、40歳以上の中高年者では、一次がんの5年生存率は70%、二次がんの5年生存率は61%であった。 若年者で特によくみられる14種類のがんに着目すると、そのうち12種類のがんでは、一次がんであるか二次がんであるかにより5年生存率に有意な差がみられた。例えば、若年者の急性骨髄性白血病の5年生存率は、一次がんの場合は57%であったが、二次がんの場合はわずか29%であった。若年者の乳がんの5年生存率は、一次がんの場合は81%、二次がんの場合は63%であった。 同じ二次がんでも、中高年者よりも若年者の方が予後不良になる理由は明らかにされていないが、研究グループはいくつかの理由を推測している。例えば、治療への応答性が悪いこと、以前にがん治療を受けているために受けられる治療の種類や用量が制限されること、治療に耐えられる体力の低下などが考えられるという。 また、精神的な健康状態や社会的問題も要因となる可能性がある。研究共著者である米ジョン・ウェインがん研究所(カリフォルニア州サンタモニカ)のMelanie Goldfarb氏は、「若い人は必要な支援や資金を十分に得られない」と指摘。「適切な保険に加入していない場合や、医療制度をうまく利用できない場合もある。うつ病にかかり、それが全体的な健康状態にも影響して、がんの転帰を悪化させる可能性もある」と説明している。 この研究は「JAMA Oncology」オンライン版に4月20日掲載された。 m3.com 2017年5月8日 |

|

低用量アスピリンはがん死亡率を低減させるのか? 米国の大規模調査から |

| 多くの米国人が心血管疾患の一次予防のために低用量アスピリンを毎日服用しているが、こうした定期的なアスピリンの服用は一部のがんによる死亡リスクも低減させる可能性が、新たな研究で示された。 13万人を超える米国人を対象とした大規模研究から、低用量アスピリンを定期的に服用している成人では、服用していない人に比べて数十年以内のがんによる死亡率が女性で7%、男性では15%低いことが分かった。アスピリンの定期的な服用者では大腸がん、乳がん、前立腺がん、肺がん(男性)による死亡リスクが低減したという。 ただし、「アスピリンには出血リスクも伴うため、がん予防の目的でアスピリンの服用を開始すべきではない」と、研究を主導した米ハーバード大学医学部および米マサチューセッツ総合病院(ともにボストン)のYin Cao氏らは強調している。 2016年の米国予防医療作業部会(USPSTF)による勧告では、50~59歳の男女は心血管疾患と大腸がんの予防に低用量アスピリンを毎日服用するよう推奨している。ただし、アスピリン服用によるベネフィットが消化管出血などのリスクを上回るのかについて、主治医と相談すべきことも付け加えている。 米テキサス大学MDアンダーソンがんセンター教授のErnest Hawk 氏(本研究には参加していない)は、アスピリンには消化管出血や出血性脳卒中を引き起こすリスクがあることに加えて、USPSTFの勧告でも50~60歳代における低用量アスピリン(通常は81mg/日)の服用は、10年以内の心血管疾患の発症リスクが10%以上であるなどの条件を満たす場合に推奨されるとしており、同薬はこうした年代のすべての男女で等しく有益であるわけではない点を指摘している。 今回の研究は、米国の医療従事者13万人強〔Nurses’ Health Studyの女性看護師8万6,206人(1980~2012年)およびHealth Professionals Follow-Up Studyの男性医療従事者4万3,977人(1986~2012年)〕を対象に最長で32年間追跡したデータに基づくもの。対象者には研究開始時および2年ごとにアスピリン使用に関する調査を行った。追跡期間中に1万2,862人ががんで死亡した。 解析の結果、アスピリンを服用していた人では服用していない人に比べて、全死亡リスク(女性で7%、男性で11%)とがんによる死亡リスク(それぞれ7%、15%)が低下していることが分かった。最も効果が大きかったのは大腸がん(それぞれ31%、30%)で、また、乳がんによる死亡率は11%、前立腺がんによる死亡率は23%、肺がん(男性)による死亡率は14%低かった。 Cao氏らは今回、複数の生活習慣因子を調整して解析を行ったが、この知見は因果関係を証明するものではなく、「アスピリンがこれらのがんを予防することを明らかにしたものではない」と強調している。 別の専門家、米メモリアル・スローン・ケタリング(MSK)がんセンター(ニューヨーク市)のRobin Mendelsohn氏(本研究には参加していない)は、がん予防におけるアスピリンの適切な用量や服薬期間は明らかではない点を指摘しつつ、「同薬の服用を始める際には医師と相談することが不可欠であり、また、この服用が大腸がんなどの定期的なスクリーニングに代わるものではない」と述べている。 この知見は、米ワシントンD.C.で4月1~5日に開かれた米国がん学会(AACR)年次集会で報告された。なお、学会で発表された知見は、査読を受けた専門誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 m3.com 2017年5月8日 |

|

母乳の検査がマンモグラフィの代わりになる? 乳がん患者ではタンパク質の変化がみられると判明 |

| 出産年齢の女性では、母乳を分析する検査がマンモグラフィに代わる日が来る可能性があると、新たな予備的研究で示唆された。母乳を用いて乳がんの徴候を調べる新たな技術が開発され、有望な結果が得られたという。 研究筆頭著者である米クラークソン大学(ニューヨーク州ポツダム)のRoshanak Aslebagh氏は、「乳がんの女性では、乳がんでない女性と比較して、母乳におけるタンパク質の発現に変化がみられることを突き止めた。これらのタンパク質が乳がんのバイオマーカーとなる可能性がある」と述べている。 今回の結果は、さらに研究を重ねて裏付けをとる必要があるが、これまでの研究でも同様の知見が得られているとAslebagh氏は話している。 マンモグラフィは若い女性に多い「高濃度乳房」には最適とはいえず、代わりとなる有効な乳がんスクリーニング法が求められている。若い女性の乳房組織は、脂肪よりも乳腺の濃度が高い傾向があり、画像診断ではがんを見つけにくい。また、40歳未満で発症する乳がんは悪性度が高い場合があるため、早期発見がさらに重要になると同氏は指摘する。母乳からは乳腺組織の上皮細胞を採取することができ、乳がんの多くはこの上皮細胞から発生するという。 今回の研究では、24~38歳の女性8人から、母乳検体10件を採取した。検体のうち5件は乳がんのある乳房から採取し、5件は正常な乳房から採取した。被験者のうち2人は自分自身の「対照」として、正常な側とがんのある側のそれぞれの乳房から検体を提供した。 その結果、がんのある乳房から採取した母乳には複数の化学的差異が認められた。今回の結果が裏付けられれば、乳がんを早期に発見するだけでなく、乳がんリスクを予測する手段にもなる可能性があると、Aslebagh氏は述べている。 米ノースダコタ大学病理学准教授のKurt Zhang氏は、この結果は意外なものではないと話す。同氏は以前の研究で、乳がんの家族歴によって母乳中に産生されるタンパク質を予測できることを報告している。「がんの発症により体液中のタンパク質の組成は変化する。例えば、われわれは乳頭吸引液中にみられる(がんの)タンパク質バイオマーカーをいくつか特定している。残る疑問は、どのくらい早い段階でそれを特定できるかということである」と、同氏は述べている。 今回の研究は、米シカゴで4月22~26日に開催された米国生化学・分子生物学会(ASBMB)年次集会で発表された。学会発表された研究結果は通常、査読を受けて医学誌に掲載されるまでは予備的なものとみなされる。 m3.com 2017年5月9日 |

| 精子が、がんに対する強力な武器になる |

| 医師たちは、抗がん剤の標的送達の新たな方法に取り組んでいる。癌細胞へより正確に送達されるほど、治療はより効果的となり、副作用は少なくなる。 最近ドイツの専門家らは、女性の体の癌細胞に薬物を送達する新たな方法を紹介した。 Men's Healthによると、これは予想外の方法論で、医師たちは男性の精子の使用を提案している。 実験および観察の結果、男性の生殖細胞は、それが薬の万能な運搬手段となるのを可能とするユニークな特性を有していることが示されたという。 ここで重要なのは、女性のからだの抗体は、健康を脅かす病原体として精子を認識しないことだ。したがって薬を「いっぱい積み込んだ」精子は、簡単にがん細胞まで到達することができる。 送達精度は、生殖細胞を特別な薬に浸し、その後、それを磁場に対して敏感なものにするという技術によって確保された。医師たちは磁石の力を利用して病巣に細胞を送ることに成功した。実験では、この方法が成功裏に機能したことが示されたという。 先にロシアの学者らが、がん細胞「キラー」を作成したと報じられた。 Sputnik 2017年5月11日 |

|

住む場所、がんリスクに影響する可能性 環境問題の大きい地域ではがんリスクが高い |

| 住んでいる場所ががんリスクに影響する可能性があると、新たな分析により示唆された。研究の筆頭著者である米イリノイ大学シカゴ校環境労働健康科学部助教授のJyotsna

Jagai氏は、「全体的な環境の質ががんリスクの高さに極めて強く関連していた」と述べている。劣悪な環境条件に常に曝露していると、DNA構造と遺伝子機能が損傷されるほか、全身性の炎症が生じてホルモンの問題が引き起こされると、同氏らは説明している。 本研究では、米国立がん研究所(NCI)が2006~2010年に収集した情報をもとに全米の都市部、近郊部、農村部の約2,700郡におけるがん罹患率を調べ、2000~2005年の環境指数(EQI)調査の結果と比較した。 EQIは、それぞれの郡ごとに環境の質に関する因子を合算し、環境衛生について格付けする指標。水質、大気の質、農薬や汚染物質への曝露、交通手段、住居の安全性、犯罪に遭遇する可能性など、200以上の因子を集計しており、スコアが低いほど環境問題が大きいことを示す。 分析の結果、各郡で居住者10万人・年当たり平均451人のがん患者がみられることが分かった。EQIを考慮したところ、環境の質が低い郡ほどがん罹患率は有意に高くなり、その影響は男女で同様に認められた。因果関係は明らかにされていないが、EQIが最も低い郡では最も高い郡に比べて、居住者10万人・年当たりのがん患者が39人多かった。男性の前立腺がんと女性の乳がんのリスクは特に環境の影響を受けやすいようであった。 さらに、都市化の進んだ地域に住む人では環境とがんリスクの関連が特に強くみられたが、人口密度の低い農村部でも環境とがんリスクの関連は明らかであったという。Jagai氏は、「われわれは地方ごとの差異は考慮しなかったが、“都市化度”に基づく違いは検討した。全体として、環境の質は都市部、近郊部の全ての郡においてがんリスクに強く関連していた」と話す。 同氏は具体的な対策についてはコメントしていないが、「社会的・環境的な条件を改善すれば、がんリスクやその他の健康面にもよい影響をもたらすと思われる」と述べている。この研究は「Cancer」オンライン版に5月8日掲載された。 同誌に掲載された付随論説を執筆したカリフォルニアがん予防研究所(フリーモント)のScarlett Lin Gomez氏は、「この研究は環境保護庁(EPA)が収集、保持しているような環境データの価値を明らかにするものだ。これらの各機関は今回の知見をさらに追究し、疾患における地理的差異の原因を解明し、その対策を進めていく必要がある」と述べている。 QLifePro 2017年5月16日 |

|

疲弊T細胞若返らせ抗腫瘍効果を増強 慶大、遺伝子導入技術用いず癌特異的反応T細胞を増やすことが可能に |

| 慶應義塾大学は5月23日、疲弊した免疫細胞(T細胞)を若返らせ再活性化する技術を開発し、より効果的ながん治療へ応用することに成功したと発表した。この研究は、同大学医学部の吉村昭彦教授らと、武田薬品工業株式会社のグループによるもの。研究成果は、英科学雑誌「Nature

Communications」のオンライン速報版に5月22日付けで公開されている。 細胞移入療法は、がん患者の腫瘍組織などから分離したがんに特異的なT細胞を試験管内で大量に培養し、患者へ再び戻す療法だが、がん組織に集積しているT細胞の多くは何度も刺激を受けることで疲弊状態に陥る。また、長期間培養することでも疲弊状態になる。このような疲弊状態に陥ったT細胞を患者体内に戻しても、がん細胞を攻撃する力が弱く、十分な治療効果を得ることが出来ないという問題を抱えている。 研究グループは、効果的ながん特異的T細胞を用いた、細胞移入療法の確立をめざして、一旦活性化され、疲弊したT細胞を未感作に近い状態(若返った状態)に戻す方法を探索。その結果、活性化したT細胞をストローマ細胞であるOP9-DL1と共培養すると、活性化T細胞にNotchと呼ばれる特殊な刺激が入り、より未感作状態に近いT細胞が生まれることが判明した。この未感作状態に近いT細胞は、疲弊状態を示す免疫チェックポイント分子であるPD1とCTLA4の発現がほぼ消滅し、若返った状態だったという。 この細胞は、幹細胞とメモリー(記憶)細胞の両方の性質を持ち、再度の刺激によって急速に増殖し、かつ長期生存が可能だった。また、ヒトT細胞からも作成することができ、強い抗腫瘍効果を発揮することも確認された。同研究グループは、この培養法で得られるT細胞を「誘導性ステムセルメモリーT細胞」(iTSCM)と名付けたという。 今回の成果は、遺伝子導入技術を用いずに、がんに特異的に反応するT細胞を増やすことを可能にするもので、早期にがん治療へ応用できることが期待される。また、免疫細胞に限らず一般的な細胞の「若返り」の方法の開発とメカニズムの解明につながることも期待できる、と同研究グループは述べている。 m3.com 2017年5月26日 |

|

タバコは「フィルター付き」だと肺がんリスク高い? 肺腺がんのリスク上昇か |

| フィルター付きのタバコは、フィルターなしのタバコよりも肺腺がんの発生率を高める可能性があることが、米オハイオ州立大学総合がんセンター副所長の

Peter Shields氏らのレビューで示唆された。この結果から、同氏らは米規制当局に換気のための穴が開けられたタバコフィルターの使用を禁止するよう求めている。 Shields氏は、「現代のタバコの方が肺がんリスクは高いことが分かった。フィルターに穴があることでタバコの燃え方が変わり、喫煙者はより多くの煙を吸い込めるようになり、煙がなめらかになるのでより安全だと考えるようになってしまう」と話している。 タバコ業界では50年以上にわたりフィルターを用いた製品が販売されており、タール摂取量の少ない「ライト」なタバコとして宣伝されることも多い。フィルターに開けられた小さな穴から新鮮な空気を取り込めるという。 今回、Shields氏らはタバコの関連研究と米国内のタバコ会社の社内調査約3,300件をレビューし、これらのフィルターが肺腺がんの増加に寄与していることが“強く示唆される”と結論づけた。空気を取り込むフィルターデザインの方が危険であり、「ライト」や「ウルトラライト」と呼ばれるタバコだけでなく、現在売られているほぼ全てのタバコにはこうした穴があるため、この知見は全てのタバコに当てはまるという。 フィルターを通じて換気すると、喫煙者はタバコ成分をより深く吸い込むようになるため、腺がんの発生しやすい肺の奥にまで煙が到達するという。腺がんは肺の深部に生じる非小細胞肺がんの一種で、肺がんの罹患率は低下しているが、腺がんの患者数は増えている。2014年の米国の公衆衛生報告書によると、この増加の一因として1950年代以降のタバコのデザインと組成の変更が考えられるという。 研究結果は、「Journal of the National Cancer Institute」オンライン版に 5月22日掲載された。 m3.com 2017年6月2日 |

|

膵がんの早期発見につながる血液検査を開発 感度86%、特異度81% |

| 膵がんの早期診断につながる新たな血液検査を開発したと、米マサチューセッツ総合病院(ボストン)のCesar Castro氏らの研究グループが報告した。膵がんは進行した段階で発見されることが多く、特に致死率が高いがん種として知られているが、この新たな検査は現在広く使用されている腫瘍マーカーであるCA19-9を指標とした検査と比べて精度が高い可能性があるという。 Castro氏によると、CA19-9は以前から膵がんの腫瘍マーカーとして使用されているが、がんが進行するまで値が上昇しないことが多く、一方で、がんでなくても膵臓の炎症や胆管の閉塞により上昇することもある。このことから、CA19-9は治療中の経過を確認する際には有用だが、診断法としては「極めて不完全」であるという。 米国立がん研究所(NCI)の推計では、同国で今年1年間に約5万3,700人が膵がんの診断を受けると予測されている。なお、このうち80%以上が膵管腺がん(PDAC)と推定されている。膵がんの早期発見は難しく、黄疸などの症状が表れる頃にはがんが進行していることが多いため、診断後の5年生存率はわずか8%にとどまる。 今回の研究には関与していない米メモリアル・スローン・ケタリングがんセンター(ニューヨーク市)のPeter Kingham氏は、「今のところ膵がんにはスクリーニング法がないため、乳がんのマンモグラフィや大腸がんの内視鏡検査のような検査法の開発が望まれる」と話す。ただし、新たな血液検査の精度を検証した今回の研究結果について、同氏は「CA19-9に比べればすばらしいものだが、精度の評価にはさらに大規模な研究が必要」と慎重な姿勢を示している。 今回の研究では、マルチプレックスプラズモンアッセイと呼ばれる分析法により、PDAC患者の細胞から血液中に放出される細胞外小胞(EV)という構造体を分析した。その結果、5つの特異的な蛋白質の「特徴(signature)」を持つEVが、PDACの優れたマーカーとなることを突き止めた。また、PDACまたは非がん性の疾患(膵炎など)で手術を受けた患者43人の血液検体を用いてこのマーカーの精度を検証した結果、感度は86%、特異度は81%だった。 研究グループによると、検査の一部は自動化されているため、約10分で実施でき、費用は1人60ドルだという。ただし、Castro氏は「この研究は小規模であるため、結論を導くことはできない」と説明。「今後はスクリーニング法としての実用性を明らかにするため、まずは家族歴のあるリスクの高い患者を対象に検討し、最終的には一般集団に利用できるスクリーニング法を開発したい」と意欲を示している。 この研究は「Science Translational Medicine」5月24日号に掲載された。 m3.com 2017年6月6日 |

|

タマネギに大腸がんの細胞を殺す力が! カナダ研究、色が濃いほどパワーアップ |

J-CASTニュース 2017年6月10日 タマネギに大腸がんの細胞を殺す力が! カナダ研究、色が濃いほどパワーアップ 2017/6/10 タマネギには血管の若返りなど、多くの健康効果が知られているが、大腸がんのがん細胞を「自殺」に追い込む力があり、予防に期待できる可能性があるという研究が、国際食品研究専門誌「Food Research International」(電子版)の2017年6月7日号に発表された。 がん細胞を殺す能力は色が濃いタマネギほど高いという。 色が濃いタマネギほど健康効果が高い ポリフェノールの「ケルセチン」ががんハンター この研究をまとめたのは、カナダ・オンタリオ州にあるゲルフ大学のスレシュ・ニーシラジャン教授らのグループ。オンタリオ州は北米大陸の中でも有数のタマネギの産地だ。ゲルフ大学の6月7日付プレスリリースによると、ニーシラジャン教授は地元の特産であるタマネギの健康効果を調べるために、タマネギのポリフェノール(植物由来成分)の1つである「ケルセチン」に注目した。ポリフェノールとは、動くことができない植物が自身を太陽の紫外線や活性酸素、害虫、細菌などから守るために作り出す物質で、「ケルセチン」は特に抗酸化力が強いことで知られている。 ニーシラジャン教授らは、人間の大腸がんの細胞を培養した容器の中に、オンタリオ州で採れる5種類のタマネギから抽出した「ケルセチン」を投入して比較した。すると、いずれの容器でも大腸がんは「アポトーシス」(細胞自死)と呼ばれる細胞の自殺現象を起こした。5種類のタマネギの中でも「赤タマネギ」が最も強力にがん細胞を殺したという。 「アポトーシス」は古くなったり、傷ついたりした細胞が自動的に崩壊し、バラバラになったタンパク質が新しい細胞の材料に使われる現象だ。あらかじめ細胞の中に、アポトーシスのプログラムが埋め込まれているといわれる。ニーシラジャン教授は「どういうメカニズムか不明だが、ケルセチンが、がん細胞が持っているアポトーシスのプログラムに作用し、自殺に追いやったとみられる」と推測している。 食べるのなら「赤タマネギ」がいい理由 「赤タマネギ」はオンタリオ州では「ルビーリング」(ルビー色の輪)といわれる品種で、5種類の中では最も色が濃い。タマネギには「アントシアニン」という色素があり、色が濃いタマネギほど多く含まれている。このアントシアニンにも強い抗酸化力があり、血液をサラサラにしたり、コレステロール値を下げたりする働きがある。ニーシラジャン教授は、アントシアニンにはケルセチンを活性化する働きがあるため、色が濃いタマネギ(つまり赤タマネギ)ほどケルセチンのがん殺傷能力が高くなると説明する。 ニーシラジャン教授は、プレスリリースの中でこう語っている。 「タマネギは、がん細胞が細胞死を起こす経路を活性化させ、がん細胞を殺す能力に優れていることがわかりました。この発見は、化学物質を使わなくても、タマネギの成分ケルセチンを抽出し、栄養補助食品や丸薬の形でがんとの戦いに利用できる道を開くものです。また、大腸がんだけでなく、乳がん細胞を殺すのに有効な可能性もあります。今後、人間を対象にした臨床研究を進めたいと思います」 J-CASTニュース 2017年6月10日 |

|

オピオイド誘発性便秘薬を新発売 塩野義製薬の「スインプロイク錠0.2mg」、既存治療と異なるアプローチで症状改善 |

| 塩野義製薬株式会社は6月7日、オピオイド誘発性便秘症(OIC:Opioid-induced

constipation)治療薬「スインプロイク(R)錠0.2mg」(一般名:ナルデメジントシル酸塩)について、同日に発売したと発表した。 オピオイド鎮痛薬は、がん性疼痛治療の中心的役割を果たしているが、その副作用が治療目標の達成や治療継続の障害となっている。なかでも便秘は、オピオイド鎮痛薬の治療を受けている患者の40~80%に認められており、身体的負担が大きい。このことから、オピオイド鎮痛薬の副作用の中でも、疼痛管理の妨げとなっているといわれている。 スインプロイクは、塩野義製薬が創製し、同社が単独でグローバル開発を進めた初めての医薬品。国内でOICに対する適応症を取得した唯一の末梢性μオピオイド受容体拮抗薬であり、既存のOIC治療とは全く異なるアプローチでOICの症状改善が期待される。 OIC患者対象の国内第3相臨床試験の結果では、プラセボとの比較で、いきみや残便感を伴わない自然な排便の回数を有意に増加した。安全性については、OICを有するがん患者対象の国内臨床試験で、安全性評価対象症例224例中、副作用(臨床検査値異常変動を含む)は67例(29.9%)に認められた。主なものは、下痢49例(21.9%)、腹痛5例(2.2%)であったという。また、OICを有する非がん性慢性疼痛患者対象の国内臨床試験では、安全性評価対象症例53例中、副作用(臨床検査値異常変動を含む)は17例(32%)に認められた。主なものは、下痢10例(19%)、腹痛3例(6%)だったという。 m3.com 2017年6月12日 |

|

上昌広「絶望の医療 希望の医療」 がん、画期的な重粒子線治療が破綻の危機...多数の患者に治療を受けさせない厚労省の傲慢 |