展示ポスター

オーディトリウム渋谷

にて展示の

ロング・ポスター

| 製作 | 上村務 |  |

|

| 監督 | 森崎東 | ||

| 助監督 | 今関健一 | ||

| 脚本 | 森崎東 掛札昌裕 | ||

| 原作 | 藤原審爾 | ||

| 撮影 | 吉川憲一 | ||

| 音楽 | 山本直純 | ||

| 美術 | 佐藤之俊 | ||

| 録音 | 平松時夫 | ||

| 調音 | 松本隆司 | ||

| 照明 | 八亀実 | ||

| 編集 | 杉原よ志 | ||

| スチル | 梶本一三 | ||

| 配役 | |||

| 金沢 | 森繁久弥 | ||

| 竜子 | 中村メイコ | ||

| 川上初子 | 川崎あかね | ||

| 柿本善伍 | 山崎努 | ||

| 姉小路尊臣 | なべおさみ | ||

| 富子 | 春川ますみ | ||

| ツエ | 浦辺粂子 | ||

| 石井医師 | 財津一郎 |  |

|

| 常子 | 南美江 | ||

| 辰五郎 | 藤原釜足 | ||

| 和技 | 内海和子 | ||

| 春江 | 根岸明美 | ||

| 西川 | 大辻しろ | ||

| 三太郎 | 三夏伸 | ||

| こでまり | 葵三津子 | ||

| 鳥子 | 光映子 |  |

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて 展示ポスター |

| 礼美 | 瀬戸ゆき | ||

| 美代 | 空みよ | ||

| 掃除婦 | 水木涼子 | ||

| 男 | 小田草之介 | ||

| スクラップ屋 | 山谷初男 | ||

| その女房 | 後藤泰子 | ||

| 看護婦 | 日高百合子 | ||

| ホステス | 秩父晴子 | ||

| 現場監督 | 中田昇 | ||

|

←2013年11月、4 オーディトリウム渋谷 にて展示の ロング・ポスター |

||

| −シリーズ− |

原作 『わが国おんな三割安』

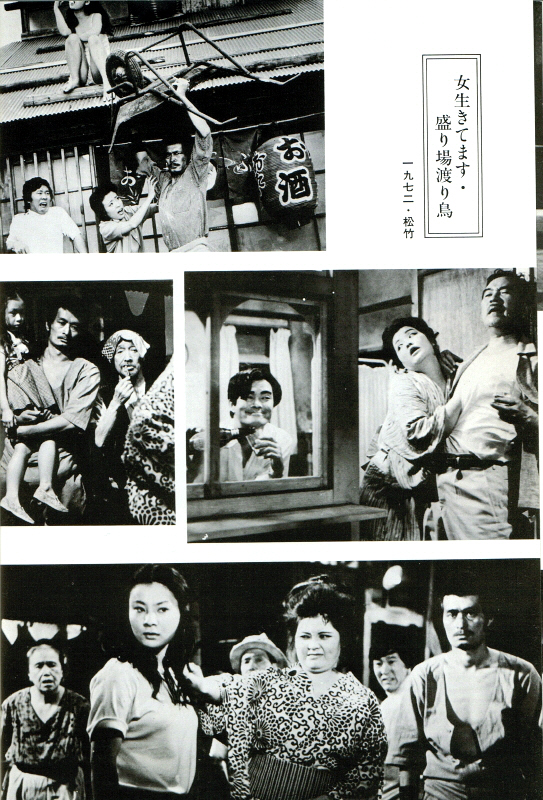

| 『女生きてます・盛り場渡り鳥』脚本と完成作品の異同 |

『女生きてます 盛り場渡り鳥』 感想 池田博明 2004年5月19日 たった一度だけテレビ放映されたものをベータ収録したものを見直しました。 おそらくあまりにも異色であるため、森崎さんの「女生きてます」シリーズのうち、この作品だけがビデオ市販されていません。 放送禁止用語が次々に飛び出すわ、春川ますみが演ずる初子(川崎あかね)の母・富子の“卑猥な”言葉が過剰な、森崎東監督の超傑作です。新宿芸能社ものといいながら、お座敷ストリップ場面はありません。 藤原審爾原作『わが国おんな三割安』から、“いただき初子”のキャラクターを借りたものです。映画のオリジナル、初子の住むスラムや、初子の“色キチガイ”の母、“むっつり”して裁縫する祖母(浦辺粂子)、“出歯亀”浪人生(なべおさみ)、激しい吃音の労務者(山崎努)、その通訳の老人(藤原釜足)などが織り成す“他人同士が家族を築く”連帯の人生模様が強烈です。 労務者(山崎)は、女房の間男のヤクザを殴り殺して刑務所入りしたものの、出所後にそのヤクザの連れ子・和江を探していました。初子がスラムで預かっている子どもたちの一人がその和江でした。男は娘を取り戻そうとしていますが、ひどい吃音のため、意志を通じさせることができません。勢い、家を破壊したり、暴力をふるったりしてしまいます。 一見、“貧しい”、“暗い”、“汚い”、“底辺の”、“裏”世界を描いて、人間の“豊かな”、“明るい”、“美しい”、“高貴な”、精神世界をあぶり出すという、森崎ワールドの全面展開が、ここにはあります。 それにしてもよくぞこれほど“過激で”“非商業的な”映画が作れましたね。1970年代当時の商業映画の懐の深さが感じられます。 |

『女生きてます 盛り場渡り鳥』 略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より> 男に体を触られるとジンマシンが出るという厄介な病気もちの初子(川崎あかね)が金沢(森繁久弥)と竜子(中村メイ子)が経営するストリッパー斡旋業<新宿芸能社>に来たとき、全員流感で寝ていて、初子の看病があんまりうまいので、すぐ採用ってことになった。ところが翌日、女たちの大切にしていたものや金沢のヘソクリと一緒に初子はドロン。 金沢がバタヤ部落にある初子の実家を訪ねるてみると、婆ちゃん(南美江)が飲み屋をやっている二階に、近所の子供たちを預かって保母さん然。金沢もにっこり。そこへ四歳の和枝(内海和子)の母親の別れた亭主、ドモリの善伍(山崎努)が子供を返せと現われた。ドモリ通訳の爺さん(藤原釜足)が、酒飲ますとヤバイと言ったけど、飲み屋じゃやっぱり柱をゆすっておお暴れ。巻き添えをくって、金沢は大怪我はするし、初子にはトボケられるし。 芸能社に戻ってみると、なんと初子が和枝を連れて、涼しい顔で働いているではないか! わびを入れて来たし、金沢のヘソクリのことは知らない竜子は上機嫌。 その夜、ノゾキ下着泥棒男が出て、捕まえてみたら、浪人四年生の尊臣(なべおさみ)、逃げそこなって足をくじいて、同情して泊めてやったら、布団に地図はかくし・・・。 竜子の留守に初子の母富子(春川ますみ)が現われた。一升瓶を下げて、ギター弾きの若い男とさっき結婚したという大年増の色きちがい。早速金沢も目をつけられ、風呂場で迫られているところへ竜子が帰ってきてニッチもサッチもいかず。富子の方は「ダンナのヘソクリいただいた、イタダキ初子の母親で」と挨拶したものだから、竜子の怒り心頭に発して、「みんな出てけーっ」。 金沢はなじみの医者(財津一郎)のところへ逃げこみ、初子は和枝を連れて外に出たら、初子に惚れた尊臣がウロウロしていて、母親がラブホテルやっている自分の家に連れて行った。しかし、色情狂・富子の鼻はいい。和枝を引き取るという条件で結婚した善伍を伴って怒鳴り込んできた。善伍の馬鹿力にかかっちゃ・・・和枝を連れていかれ、ションボリする初子に愛を告白する尊臣。誘われるままに寝てみたら、やっぱりジンマシンが出て、ホテル中大騒ぎとなり、また婆ちゃんとこに帰って来た。 和枝を連れた善伍と富子も来た。善伍は和枝を抱いて離さない。和枝の眼はいつも初子を追っている。「今夜はお祝いだよ」って、富子は二階でスキヤキ。階下じゃ婆ちゃん、通訳の爺さん、初子、それに家出してきた尊臣も加わってメザシの夕ご飯。その後、仲良く雑魚ねしていたら、ダダダダッて和枝を抱いた善伍が降りて来て、富子が追いかけて来て、爺さんや尊臣を蹴飛ばして、「出てけっ」。 爺さん、尊臣、初子は知り合いのスクラップ屋に泊めてもらった。翌朝、善伍が来て、また暴れ、初子は負傷。富子は和枝を実母のところに返し、善伍には初子についていったと。爺さんの話によると、善伍は女房と間男したヤクザを殺してム所入り。出所直後に自殺未遂した、和枝が実はヤクザの子だと聞いて。 バタヤ部落に竜子が和枝の手を引いてきた。和枝が初子会いたさに、一人で芸能社まで来たんだという。「和枝と一緒にまた芸能社においで」と三人でタクシーに乗って走りだしたら、善伍が飛び出してきて通せんぼ。善伍の眼と初子の眼が・・・初子は車を降りた。富子の「この男を盗るつもりなんだね。母ちゃんの眼の前でいただけるものならやってみな!」の罵倒。いつも寡黙な婆ちゃんが言った。「初子、せっかく母ちゃんがああ言ってくれるんだから、もらっておしまいよ」。初子は和枝を善伍に渡した。善伍の眼が初子を。初子は和枝の手を握って離さない。三人で二階へ。初子の体に善伍の体が・・・・。ジンマシンは出なかった! 階下では富子が早くも尊臣を誘って。「あんた初めてなの」。 すべておさまったかな、と思ったのも束の間、善伍が事故に遭おうとは。救急車の中で初子に手を握られながら、帰らぬ人になってしまった。ドモルことなく『島原の子守唄』を歌い続けながら。 初子は和枝と骨箱、通訳爺さんまで率いて、また<新宿芸能社>に帰って来た。 |

| 論理性と噴出するエネルギ一と 佐藤 正 森崎氏は、ヨレヨレのレインコートにサングラス、顎には見事な髭をたくわえ、製作本郎の会議室に腰をおろすと「今岐こそ、うまくいくでしょうね|と、うつむきかげんに口Iを開いた。そこには、今は亡さ城戸会長に愛されながらも、企業の外に出され、苦労し、ようやく七年振りに松竹に戻つて映画が撮れるという、痛切な思いがこもっていた。 森崎東と某女優の喜劇映画という企画で、沢村プロデューサーをチーフに、私がそのアシスタントという形で準備を始めていた時だった。私は嬉しかった。森崎東と前田陽一は松竹ては最も好きな、反骨精神を持った作家で、一緒に仕事ができるということは、私の誇りであった。森崎氏の作品は、処女作からほとんど見ていたし、シナリオも読みつくしていた。 七、八年前だったと世う。私は仕事で地方幕らしをしていたが、たまたま上京した時、ふらりと入った映画館で再見した森崎作品にショックを受けたことを思い出す。そのころの私は"林檎の木 揺さぶりやまずや 君に会ひたきとき"という、寺山修司会の抒情的世界に浸っていたのである。それが、『女生きてます・盛り場渡り鳥』で、山崎努が自分の意思が通ぜぬあまりに柱をゆするシーンに、私の抒情的世界は打ち砕かれ、忘れていた現実的感覚、人間根源のエネルギーの噴出、強いては社会に対することばにならない怒りを、痛切に感じたのだ。それは、ベルイマンの『処女の泉』のマックス・フォン・シドーが、娘を殺された怒りに白樺の木をゆさぶり倒すシーンと同様の、激しい感勤だった。 森崎映画の企画は進行し、私たちは、森崎氏と、シナリオの新藤兼人氏と一緒に、当時裁判継続中だった千石イエスの隠れ家に、取材のため訪れた。心臓病のため、女性につき添われたイエスとの話し合いは、炬燵に入ったまま始められた。訥弁だが説得力のある新磯氏と、明晰な論理の森崎氏と、温かく、人を包み込むような柔和な千石氏との談合は、含蓄の深いものだった。私はこの時、森埼氏に,人を魅きつける力と、豊かで明晰な論理性を感じたのだ。俳優が、あれほどまでに森崎氏に憧れ魅せられるのもわかる気がした。 しかし、結局、この『漂流家族・千石イエス』はうまくいかなかった。その事情は、こちらの力不足ということも含めて、今さら弁解がましいことをいうつもりはないが、この仕事を通して、何よりも森崎氏の持つ人間的魅力、仕事に対して噴出するエネルギーに感服した。そのエネルギーとは、森崎作品の登場人物を含めてのことだが、どこか屈折した人間の、強烈な反発のバネとでもいえるものなのである。 森崎氏は、意外に下町の世界や、キャバレーやトルコといった性の世界について知らない。だがその世界を、屈折人間のコンプレックスや、性的コンプレックスをバネに、見事に、現実世界よりはるかに現実的に活写してしまう。私はそのことに、何よりも感心してしまう。 起て、飢えたる者よ、いまぞ日は近し これは『喜劇・女生きてます』のラストで刑務所から出てきた橋本功が、つぶやくように繰り返し歌う、あの〈インター〉の一節だが、私はいつか力をつけて、森崎作品を実現させねばならない、それが私たちの責務だと思うのだ。 (映画プロデューサー) 野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』(映画書房、1984年,p169) |

高橋 清 強烈なビタミン注射 ふとん代わりの神奈川新聞、牛孔の空パックに、まごころ弁当の空箱、バナナの皮に、ミカンの皮、ビールの空きカンに、ワンカップ大関の空きビン、お菓子の食いかけに、病的に小さくちぎられたプログラム、はたまた片方の軍足に、片方の安全靴、さらに飲み過ぎ食べ過ぎでもどされた吐潟物に、ビールの飲み過ぎで間に合わずに出来た小便の水たまり等々。これ、ぼくが勤務する連日オールナイトの映画館のある朝のゴミの種類なのだ。 この小屋に来るお客は、はっきり言って、映画を見に来るというより、ここに寝に来るのだ。それも、お客達は自分の手あかのついたこの小屋に、来るのではなく、帰って来るのだ。そういう意味では、ここは生活の場とさえ言えそうだ。雨でも降れば朝の十一時より翌朝の五時までいるお客さえいる。 一台七万円もする椅子を入れた最高の環境を持つ映画館とはまったく逆の方向に、この小屋はある。前は、深夜のイビキの聞こえる場内のスクリーンを見つめ、深刻ぶって、「映画館って、映画って何だ?」と、眩いたものだ。 けれど最近、別に不貞腐れた居直りではなく、こんな映画館もあってもいいのだと、思うようになった。来るお客がいて、営業として成り立つなら、お客がたとえ全員寝ていようが、仕事としてちゃんと映画を映せばいわけなのだ。 こういう映画館に森崎東監督の映画は似合っている。この小屋ヒ同じような、汗づぽい体臭(大衆)が画面から漂って来るからだ。梅本にポチに好子に(2)星子に(1)左ぎっちょの武(3)、腹をふくらまし子供が生まれると言って死んだオカマのかおるに(3)、菊男に朝子(3)、ドモリの善伍や色きちがいの富子(4)、彼らや彼女達のくり拡げるうす汚れたドラマは、この小屋のお客には、全然他人事の“はかない夢”ではないはずだ。 (池田註 (1)『女は男のふるさとヨ』 (2)『女生きてます』 (3)『女売り出します』 (4) 『盛り場渡り鳥』 ) 森崎映画は、深夜映画ファンの日常とからみ、時には応援演歌のように、さらに強烈なビタミン注射のように心にしみて来る。それも、けっして芸術という高さからではなく、あくまでも娯楽という見る者と平行の位置から語りかけて来るのだ。 森崎監督は、いつか何かに深夜映画のべスト・ワンを目指すと書いていた。うちの小屋の深夜映画ファンは、ロビーで客どうしのケンカが始まり、パトカーでも出動となれば、映画そっちのけで、生のドラマを見ようと場内から飛び出して来るのだ。もし、その飛び出そうとする客の足を止めさせるような、生のドラマを凌賀したドラマをスクリーンで爆発させた時こそ、深夜映画のべストワンの誕生の瞬間にほかならないと思うのである。 今夜も酒臭い、しわくちゃの五百円札を持って、お客さん達が帰って来る。たぶん、森崎東という監督の名さえ知らぬ多くの深夜映画フアンに、より人間くさく、血と肉を持った人間の汗っぽく猥雑な深夜映画をたくさん撮ってほしいと思う。 「オレよー、今日仕事だから寝なくちゃあいけねえのによー昨夜バッチリ映画見ちゃったよう。おもしろかったんだよなぁ。だから、今日は仕事はサボリだ」と言わせるような強烈なやつを待ってます。 これを書いている今も、イビキの聞こえそうな場内のスクリーンには、ちゃんと梅本がタタミイワシのことで暴れまわっています。外はだんだん明かるくなって、始発電車が走り出すころになると、ここの深夜映画ファンは街に働きに出掛けます。(映写技師) (野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年、pp.165-166) |

佐々木 毅 女生きてます・盛り場渡り鳥 読者の映画評 (キネマ旬報1973年1月下旬597号) 山田洋次と比べては無論のこと、渡辺祐介や瀬川昌治と比べても、エンタティナ一としては食いたりない感じのした森崎東であるが、ここではその不貞腐れー居直りがやっとドン底に達して、「面白い映画」への糸口がつかめたという感じなのだ。 これは学部こそ違え、わが京都大学(狂徒大学と書く人もいる)の先輩である森崎東にたいして、きわめて失礼な言い方かもしれない。しかし、木戸銭払って映画を見ている以上、こっちは客なのだ。言いたいことは言わせてもらう。 森崎と同じ時代の京大にいた太田昭和によれば、森崎は在学中、朝鮮人部落に入りびたっていたといぅ。川崎あかね(そういえば、太田昭和の三本の映画全部に主演しているが)扮するヒロインの住んでいる<財津一郎以外の医者はやって来ない>部落は、東京都内にあるようで、どこにあるかわからない。「軍旗はためく下に」の三谷昇のしがみついている朝鮮人部落同様、その零番地性が、住人にとってこよない安らぎになるような部落なのだ。しかし、そうした部落に安らぎを求めてやってくるインテリというのは、どぅにもイヤラシイ感じがしてならない。 このイヤラシさこそ、森崎の映画から娯楽性を失わせていた元凶のように思う。かれの映画をインテリは賞めても、お客は入らなかったではないか。この作品も入りは悪い。 しかし、山崎努を殺して、松竹映画伝統の結婚式ハッピー・エンドに反抗し、また、最後のシ一ンに顕著な「自転車泥棒」から「夜空に星のあるように」にいたるヤブレカブレリアリズムの伝統を、学生時代の思い出の部落とともによみがえらせた姿勢の裡に、わたしは森崎の絶望をみるのだ。そして、その絶望をくぐりぬけた先にある大エンタティナー森崎東の活躍を。(京都市・大学院生・27歳) |

川本三郎 吹けば飛ぶよな喜劇だが…… 松竹B級喜劇の<活力>のありか (キネマ旬報1975年10月上旬667号,p.208-209 ANGLE’75アングル’75) 六九年八月にはじめて登場した『男はつらいよ』は現在『男はつらいよ・寅次郎相合い傘』で十五本めを数えることになる。いまや松竹喜劇の本流を占めている感があるが、しかし、『男はつらいよ』が本流としての水かさを増すにつれ、その傍をひそやかに、だが、活力あふれて流れる一群の"松竹喜劇映画"のことを想わずにいられない。 それは最近の作品でいえば、『喜劇・男の泣きどころ』『喜劇・男の腕だめし』(瀬川昌治監督)であり、『三億円をつかまえろ』 (前田陽一監督)であり、そして、いまはもうなくなってしまった"女"シリーズ、あの森崎東監督の数々の傑作群、『喜劇・女は度胸』(六九年)、『喜劇・男は愛矯』(七〇年)、 『喜劇,女は男のふるさとョ』(七一年)、『喜劇・女生ぎてます』(七一年)、『喜劇・女売り出します』(七二年)、『女生きてます・盛り場渡り鳥』 (七二年)である。 さらにまた『男はつらいよ』に先行する山田洋次監督の喜劇作品、『なつかしい風来坊』(脚本に森崎東参加、六六年)、『吹けば飛ぶよな男だが』(六入年)、”馬鹿シリーズ”『馬鹿まるだし』(六四年)、『いいかげん馬鹿』(六四年)、『馬鹿が戦車でやってくる』(六四年)、さらにまたまた山田監督の『喜劇・一発大必勝』(六九年) 。これらわずかここ数年のあいだに登場した作品の名前を、いま原稿用紙に書きしるしているだけで私は、もうある感慨にとらわれてしまう。これらの作品は、『男はつらいよ』のウソみたいなヒットにくらべれば、まったく陽の目を見なかった。だが、ここに、"松竹喜劇"のある活力を見ることが可能なのだ。 松竹喜劇がいわゆる"路線"として定着し、数々の作品を作りだしていったのは六八年ごろからであろう。もちろんそれ以前にも、山田洋次の師ともいうべき野村芳太郎監督の『拝啓天皇陛下様』(六三年)、『白昼堂々』 (六八年)などの作品があったけれど、それが路線として、プログラム・ピクチュアとしてひとつの流れを作り出したのは六八〜六九年にかけてである。山田洋次、森崎東、前田陽一、そして絶対に忘れてはならない渡辺祐介、瀬川昌治、"大御所"としての野村芳太郎。いま当時の作品リストをとりだして見ると、ほとんどの喜劇作品はこれらの監督たちの手によっている。 「ドリフターズの全員集合!」も六九年からである(池田註:これは川本さんの記憶違い。六七年に始まっています)。なぜ、この年になって突然、彼らが"群"として"全員集合!"したのか。それには、いくつもの輻輳した要因があるのだろうが、私には、六八〜六九年という時代の雰囲気がある作用をした、と思われる。わずか五、六年前をさして、「時代の雰囲気」といぅのは大仰が過ぎるが、この"時代"はいうまでもなく"全共斗"の時代である。ここでまた留保をつければ、たかだか学生サンの騒ぎで時代がどうしたのこうしたのと定めつけるのは、もちろん、思いあがったいい様であるのだが、”松竹喜劇”と”全共斗”というある意味では水と油の両者が同じ時代雰囲気の中から生まれたということは、私には見捨てがたいことに思える。事実、風俗的にいってしまえば、デモの帰りに(もちろんそのデモで何かが出来たわけではないのだが……)松竹の"馬鹿馬鹿しい"喜劇を見て"忘我の時"を過したということがいくたびかあったのだ。健さんのヤクザ映画は、たしかに昂揚させられたけれど、それはあまりにも"前衛"でありすぎた。新宿の路上をぶざまに馳けぬけて何らテメェの身体を傷つけることのなかったものが、健さんの暴力に身をまかせて「革命」をかたってしまっては、あまりにひとり勝手なナルシズムではなかったか。松竹喜劇は、二重にも二一重にも屈折していた。まず第一に、それはすこしも、カッコよくなかった、ナルシズムがなかった。たとえば、森崎東監督の『喜劇・女生きてます』のラスト、刑務所から出てきたチンピラ・ヤーさん橋本功が、出迎えに来た安田道代を抱こうともせず、刑務所の塀にそって歩きながら、♪たて飢えたるものよ、と"インター"の出だしをくりかえし歌い続けるシーン。迎えに来た安田道代が「学生さんが歌ってた歌ね」という……それに答えず橋本功のヤーさんが、くりかえし、♪たて飢えたる者よ…:をくりかえす。もし、彼が"インターナショナル"を最後までろうろうと歌い終えてしまったら、この作品は、最後の最後で全否定しさることも出来たかもしれない。しかし、橋本功は、最後までインターを歌わず、くりかえしくりかえし画面の前方に向ってきて、♪たて飢えたるものよ……だけをくり返えすのである。そこには、たしかに、ぶざまなおのれがある。 "インター"を最後まで通して歌えるカッコよさとは森崎はふっきれているのである。喜劇映画で笑えるということは「幸福」なことだ。だがこの国では、喜劇にすら涙がつきまとう。 ナンセンス、アナーキー。それらのボキャブラリーで松竹喜劇をとらえようとしたら必ず、松竹喜劇を、おくれたダメな喜劇として斥けることになるだろう。だが、それでは進んでいるとは何なのか。なるほどキートンの喜劇は素晴らしい。あの、秩序、常識、日常的感性を逆なでして、まったく異次元の空問を作りあげ、我我の常識を笑殺してしまう素晴らしさ。それは、認めよう。だが、あれはキートンの世界なのであって、このジメジメとした日本の出来ごとではないのだ。キートン的アナーキーさで日本の喜劇をウンヌンするのは決定的に間違っている。松竹喜劇が可笑しいのは、我々がキートンのようにすらなれないという、共同体にがんじがらめになったぶざまな姿を取上げているからこそなのだ。松竹喜劇のよさは、それが進んでいるからではなく、むしろおくれているからなのである。 松竹喜劇は大作の陰に隠れて存在し続けてきた。東映やくざ映画というもっとも情念に満ちた映画群からも遠くにあった。東映やくざ映画には、もちろん当時こちらも昂揚したけれど、あれはある意味では、イージーな作品である。見ている側の感情の高ぶりを作品世界の上に、あまりに簡単に重ね合せることが出来たから。東映やくざ映画は一種の"ぬり絵"である。高倉健の、鶴田浩二の、そして藤純子の一挙一動に、見る側はいともたやすくおのれの”想い”を重ねあわせてしまうことが出来た。だが、松竹喜劇のあのジメジメとした体裁の悪さに、だれがおのれを重ねあわせることが出来るだろうか。今日、松竹映画がもっともラジカルであるという逆説は、それらがもっとも遅れている、もっとも我々の中のジメジメした共同体的感性と地続きにある、という一点でである。東映やくざ映画、さらに最近の東映のB級アクションの数々のアナーキーさ、あるいはまた日活口マン・ポルノの、日本人の感性をむきだしにした"下品さの魅力"などに一歩も二歩も遅れた所にこそ、松竹喜劇は成立している。松竹喜劇の特色は、もっとも"遅れている"所にこそあるのである。 瀬川昌治監督の数々の旅行シリーズ(『喜劇・婚前旅行』、『喜劇・逆転旅行』、『満願旅行』『体験旅行』などなど)、渡辺祐介監督による一連のドリフターズもの、そして野村芳太郎監督による"為五郎シリーズ。これら松竹B級プログラム・ピクチュアの世界は、決して、ハツラツとした破壊的衝動に満ちたものではない。 むしろ、そこに、つねに家族があり夫婦があり、親子があり、四畳半があり赤ちょうちんがある。舞台もまた東京の下町、川崎など京浜工業地帯といった揚末が多い。どこを探しても真新しいものはない。しかし、くりかえしいえば、この真新しいものがないということが、松竹喜劇の特色なのである。 だがそれでいて松竹喜劇は、現在日本のさまざまな常識、日常的感牲を壊していこうとしている。その方法は必ずしもラジカルとはいえないが、"人間なんてそんなものさ""しょせん人生とはそうしたものさ"というもっともらしい常識的感性から飛びだそうとしている。瀬川昌治作品に出てくる心やさしいストリッパー(太地喜和子)、森崎作品の"新宿芸能社"に集ってくるストリッパーたち(倍賞美津子、安田道代、吉田日出子)、あるいはまた山田監督作品の"馬鹿"や野村芳太郎作品の"為五郎"たち。そのどれもが、日本的共同体から一歩ずれた"ならず者"であり"はみだし者"であり"道化"である。彼らは、自らが常識のワク内(家族、夫婦、親子、会社など) から飛びでることで逆に、今日、我々観客が、いかに常識にがんじがらめになって生きなければならないかを実に鮮明に浮きあがらせてくれる。彼らはキートン映画のヒーローのように素晴らしく異次元の空間からやってくるわげでもなく、またいわゆる人情喜劇の中に安住しているわけでもない。松竹喜劇を人情喜劇と定めづけてしまうのはたやすいことだが、それはおそらく間違いだ。もし、瀬川作品が人情喜劇として徹していれば、それはちょうどチャップリン映画の"人間とはこういうものだ"という終り方で、ひとつの「完成品」としてしあがるだろう。しかし、瀬川作品や森崎作品は、それがことごとく「成功作」ではなく、むしろ「失敗作」であるがゆえに魅力的なのであり、このジメジメとした笑いと涙の共同体・日本の中で、己れを笑える地点にまで突走ることの困難さを教えてくれるのである。 昨年今年と、しかし、この松竹喜劇も作品数は減っているし、作品の活力も失なわれているのは事実だ。前田陽一の『三億円をつかまえろ』も以前の『喜劇・ああ軍歌』に比べるべくもないし、森崎監督もついに松竹では作品をとらずに東映で作ることになってしまった。時代自身が六八〜六九年に持っていた価値ビン乱の活力を失ないつつある反映でもあるだろう。また、"ならず者"とか"道化"とかいう価値ビン乱者が、この"抑圧的寛容"の時代にあっては、それ自身ファッションになってしまい、なんら反体制的ではなくなってしまったためだろう。だからこそ私がいまだ"もっとも遅れている"松竹喜劇に期待しているのは、それが簡単に反体制的意匠・感性をナルシズムにまぶすこともせず、どこかにある一点を突破しようと、あいもかわらずストリッパーやチンピラ(『街の灯』)、中年男(『喜劇・男の腕だめし』『三億円をつかまえろ』)といった、さえない男たち女たちを主人公にすえて、笑いと涙の弁証法をく りかえしているがゆえである。 そう簡単に涙を流してはいけないと同様に、そうたやすくなんでも笑いの対象にしてはならないのだ。 |