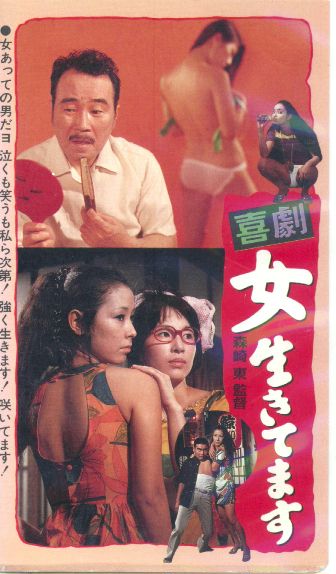

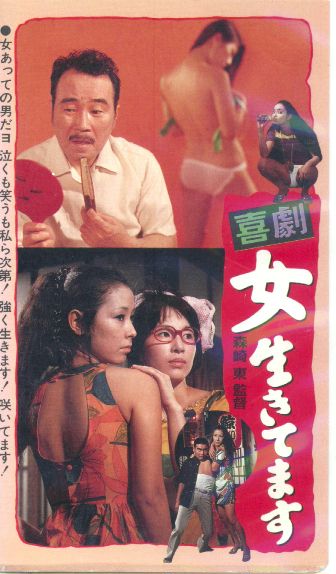

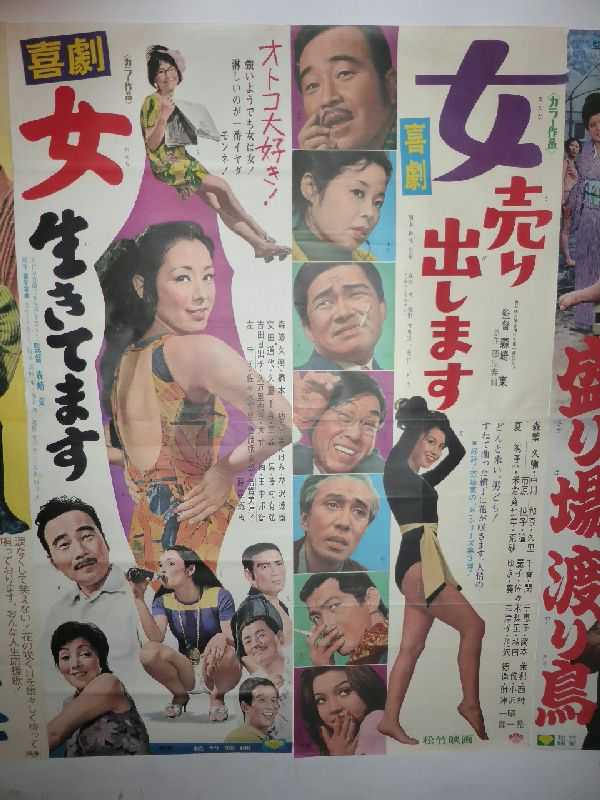

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて展示のポスター

| 製作 | 樋口清 |  |

| 監督 | 森崎東 | |

| 助監督 | 熊谷勲 | |

| 脚本 | 森崎東 熊谷勲 | |

| 原作 | 藤原審爾 | |

| 撮影 | 吉川憲一 | |

| 音楽 | 山本直純 | |

| 美術 | 佐藤之俊 | |

| 録音 | 田中俊夫 | |

| 調音 | 松本隆司 | |

| 照明 | 津吹正 | |

| 編集 | 石井巌 | |

| スチル | 小尾健彦 | |

| 配役 | ||

| 金沢 | 森繁久弥 | |

| 竜子 | 左幸子 | |

| 村枝 | 久里千春 | |

| 礼美 | 佐々木梨里 | |

| 好子 | 安田道代 | |

| 幾代 | 吉田日出子 | |

| ポチ | 久万里由香 | |

| 梅本 | 橋本功 | |

| きく子 | 原田あけみ | |

| 山本 | 佐藤蛾次郎 | |

| 重さん | 藤岡琢也 | |

| 重さんの妻 | 織賀邦江 | |

| こでまり | 葵三津子 | |

| インテリ風の客 | 三谷昇 | |

| 〃 | 北竜介 | |

| ピストル男 | 田中邦衛 | |

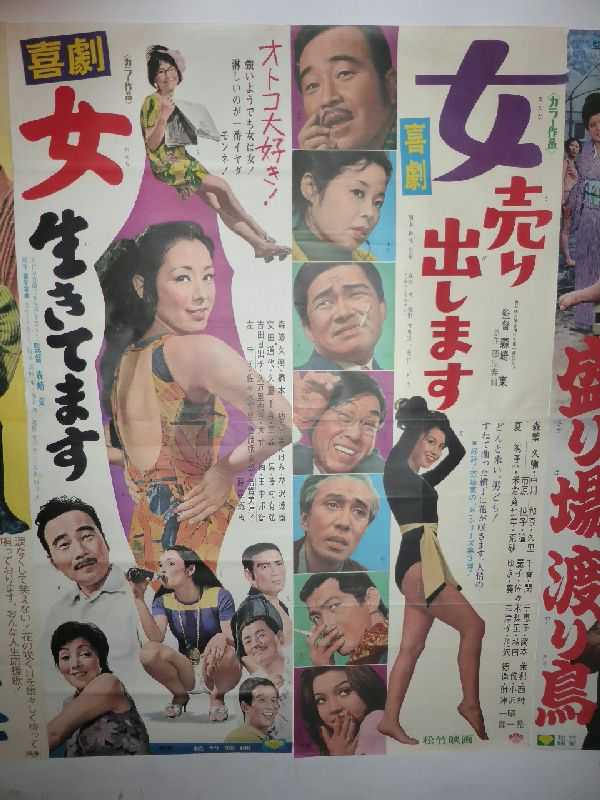

| 中年女 | 笠置シヅ子 | ▼2013年11月、オーディトリウム渋谷にて展示のロング・ポスター |

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて展示のポスター |

||

|

||

| −シリーズ− |

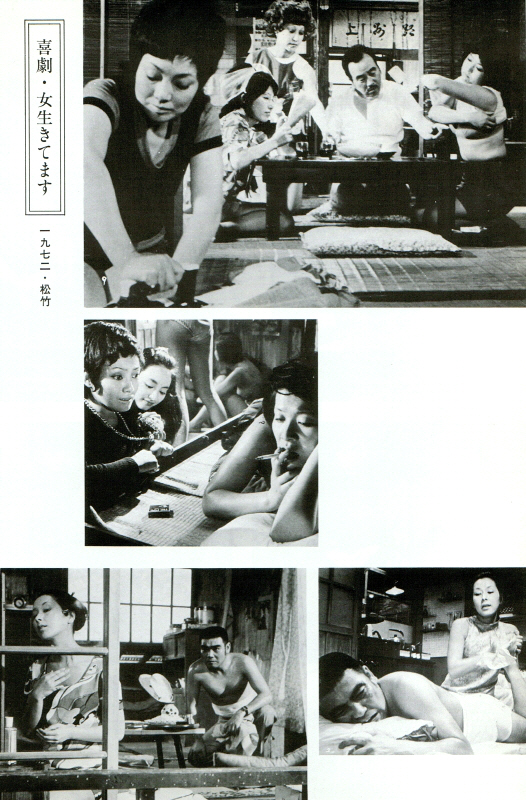

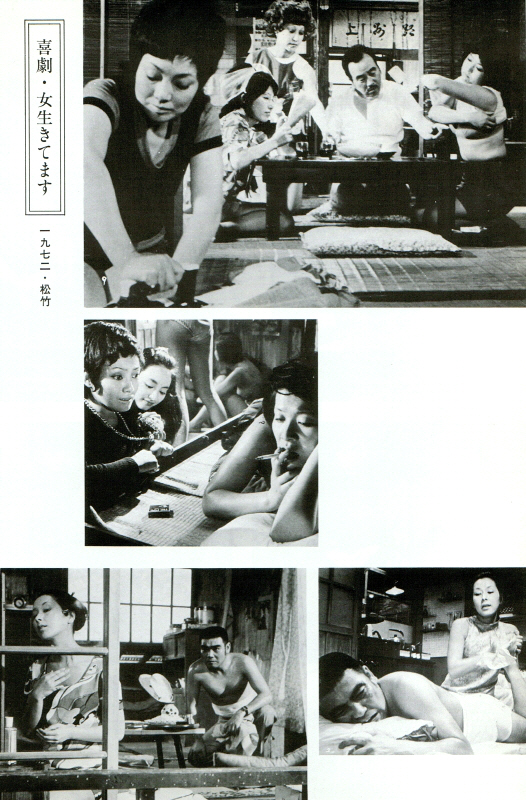

『喜劇・女生きてます』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より ストリッパー斡旋所<新宿芸能社>を営む金沢(森繁久弥)、竜子(左幸子)夫婦と、家族のように一緒に暮らしている踊り子たちと一人、好子(安田道代)は恋人の梅本(橋本功)が刑務所から出てきたのを潮に、一杯飲み屋を始めることになった。孤児の施設で一緒だった梅本は好子には兄のようでもあり、かけがえのない男だったのだが、赤の他人から見ればどうしようもないヤクザであり、ヒモだった。 あるとき、梅本に売春を押し付けられたと、駆け込んできた好子を竜子はかくまった。「好子を出せ」と梅本は、ガラス戸や軒、塀など方端から壊し、荒れ狂う。 幾代(吉田日出子)は三年計画でお金をためたいと大量の荷物と一緒にやってきた。眼鏡をかけた短大出の理論派だが、女は結婚が何よりという持論で、特有の弁舌が竜子や女たちをしばしばケムに巻く。 あるとき、近所の電気屋に入った強盗が子供を人質に屋根の上に立てこもり、子供の親も警察も手の下しようが無かったとき、幾代が勇敢にも強盗に近づいて説得したり、力をつかったりして子供を取り戻した。この事件がきっかけで子供の母親は浮気がバレて出奔。子供はすっかり幾代になつき、頼もしいってんで、にわかやもめの父親に求婚される。 自分の名前もよく知らない少女ポチ(久万里由香)は竜子が拾ってきた。美人だけれど頭が弱いため、さんざん男たちの慰みものにされてきたらしい。気もやさしいし、よく働く。あるとき竜子が連れて行った温泉地で知り合った、金持ちだが車椅子の青年の面倒をまめまめしく見たことで見初められ、玉の輿に乗った。 好子に出て行かれた梅本が餓死自殺寸前で発見された。好子が前から欲しがっていたカラーテレビが、枕もとでガンガン鳴っていたのには泣かされたが、これが実は盗品で、再びム所入りの梅本。 <芸能社>の慰安旅行の帰り、みんなでポチが嫁いだ豪邸に寄ってみたが、ポチはその館の娘になりきっていて、竜子や女たちは複雑な思いをする。 (池田註:ポチは他人行儀だったが、竜子たちがなんだかガッカリして車に乗り込み、走り始めると、突然道路に飛び出して来て、車を追いかけ、竜子たちに必死に手を振る。竜子も涙をこらえる)。 梅本が出所の日、好子はム所の前で出迎えた。「立て、飢えたる者よ」、ム所の囚人から教わったという『インター』の一節をくり返す梅本の肩に好子はやさしくコートを着せかける。コートの衿には取り忘れた値札が風にヒラヒラゆれていた。好子と梅本の手はしっかり握られていた。 「美少女ぽち」「名器まめ子(好子と梅本)」「あれあれ幾代」「ぽち、結婚しなよ」(『わが国おんな三割安』所収)を原作とする。 増田俊光 この監督この一本 森崎東監督「喜劇・女生きてます」(71年・松竹) 山田監督の喜劇が、明るく元気が出る喜劇ならば、森崎監督のそれは、便所の臭いが漂う体力勝負の喜劇だ! この作品は、ストリッパーの安田道代とやくざな橋本功の体を張った恋物語。共に世間からつまみ出された人間なのに、人間として純真に生きていく姿は、胸を打ちました。また、吉田日出子が、思う存分暴れ回った作品でもあります。ラスト、インターナショナルを歌いながらムショから出てくる橋本の手をそっと握る安田道代。思わず涙が出てしまったのを覚えている。 余談ですが、「ロケーション」というピンク映画を題材にした映画での主人公西田敏行が住む隣の部屋とトイレで繋がっているアパートは、私(増田)が昔住んでいたアパートがモデルであります(笑)。 ところで、彼の映画は、必ずトイレ(というよりも「便所」という方が正解か?) が出てきますね。森崎監督の「男はつらいよ・フーテンの寅」でもそうだったと思う し、寅さんの口癖の「けっこう毛だらけネコはいだらけ、お尻のまわりは糞だらけ」 は、前半は山田洋次、後半が森崎東が考え出した文句なんだそうです。両者の性格の違いが判る説話だとは思いません? |

喜劇を作るしゃれの精神 左 幸子 森崎監督の映画には、『喜劇・女生きてます』の、たった一本しか出演していませんが、私にとってはいろんな意味で、いろんなことをもたらした作品でした。 私は、映画デビューしてから、今年で三十二年になりますが、あれは、私が『飢餓海狭』『にっぽん昆虫記』等で、一応女優としての評価を得て後、二年間フランスに行っていて、帰国した直後の出演でした。フランスで『女性系の愛・日本編・アキ子』という小さな作品で監督の仕事をしたり、また外国生活をしていた間の女優としてのブランクなどのことが、人間として、また年齢的にも、私の何回目かの曲がり角にいた時期だったと思います。 森崎さんという監督は、俳優にこまかい演技指導をほとんどなさらない方です。初めて仕事の上で出会った森崎さんは、ほとんどいらっしゃるかどうかもわからないくらい静かな方でした。ほんとうにやさしくて、俳優やスタッフに注文をつける時でも、二言、三言、短かく、けれど的確な言葉をおっしゃるだけ。ですから、その短かい的確な言葉を理解できない人は、それっきりということになります。 仕事の間も、終わってからも、森崎監督と直接お話したことはありませんでしたが、どうも私は、森崎さんの要求に応えられなかったのではないかと、今、ひたすら反省しているのです。やっている間中は、何がなんだかわからないうちに終わってしまったのですが、出来あがった作品を、ずい分時間がたってからみて、初めてあの作品のすばらしさに気がつきました。私は映画を二回以上みることはほとんどないのですが、あの作品だけは、テレビで放映する度にみます。ある時は深夜、ある時は午前の部屋で。もう四回ぐらいみたでしょうか。その度に、あのすばらしい作品にうまく噛み合えなかった自分を発見し、恥じ、そして反省するのです。 一言でいえば、受け方が下手だったのではなかったかと思うのです。相手役の方の芝居をしっかり体で受け止めてスピーディなリアクションとして返すとぃうことができなかったと。喜劇というのは、悲劇と違って、観客に手の内をみせてはいけないのではないでしょうか。瞬間の積み重ねで一つのものに仕上げる芝居と違って、二度と同じことのできない映画という創造媒体は、まさにマジックだと思うのですが、私はどうも頭の方が先行して、森崎さんの映画作りの過程で、うまくリズムにのれなかったのではないかと、例えば、吉田日出子さんとの食卓での会話の部分などは、もっと面白くできたはずだと思うのですが…。こんな風にいろいろな発見ができるようになったのは、自分が映画を作ってみてからなのですが。 あの映画でご一緒した橋本功さんと、この間もお話したのですが、橋本さんが怒り狂って家をこわすシーンでは、ほんとにびっくりしました。ムチャクチャな暴力で、狂ったように、どんどん家を壊していく。監督からは全然カットの声がかからないので、ほんとうにどうかなってしまいそうで、怖かったです。こんな撮影は、かつて撮影所内では、一度もなかったのではないでしょうか。あの一見静かな森崎さんのエネルギーに驚嘆しました。破壊するということは、そこから再び何かが生まれるということにつながると思ぃます。橋本功さんが演じた、箸にも棒にもかからないような男が、家を破壊するという行為から新しい何かをつかみ出し、変わっていく、森崎映画というのは、そういう意味では「革命」だと思います。 森崎監督は、一見、無雑作な方のようにみえますが、ほんとうは、大変しゃれた方、しゃれの精神をお持ちの方だと思います。でなかったら、喜劇なんて作れないのではないでしょうか。 私は、これkらも映画の仕事を続けていくつもりですが、『喜劇・女生きてます』が今後も放映されるなら、その度に見続けるつもりです。私の初心にかえるための素材として。 (女優) 野原藍編『にっぽんの喜劇映画 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.161) |

大好きな監督「東ちゃん」 大楠 道代 (安田道代) 『喜劇・女生きてます』『ロケーション』と、テレビの『蒼き狼』、三本だけのおつきあいしかないんですけど、いろんな意味で好きな体質の監督なんです。好きな監督三人あげろと言われたら、鈴木清順さん、増村保造さん、そして森崎さんです。 『喜劇・女生きてます』の時は、個人的なおつきあいはほとんビなかったんですけど、あの映画は好きでした。スチール写真もまだ持ってます。今考えると、ほんとに恥ずかしい芝居をしてた頃で、監督にはずい分、いろんなこといわれました。でも、できあがったのをみると自分の技量以上のものが出てるんです。これは役者にとっては、すごい魅力です。自分が、すごくできなかったという思い出がある割には、評価はいいですからね。 あの森繁久弥さんも、いつだったか舞台でご一緒だった時、何かで森崎さんの話になったんてすけど「あの人はいい監督だねえ」っておっしゃっててました。「なんで撮らないんだろうねぇ」って。 とにかく、ポンとあずけちゃえば、うまく引っぱり出してくれるから、そういう点じゃ楽だし、現場も楽しいし、そういった意味で個人的なおつきあいがなくても人気があるんじゃないかしら。 現場にいる森埼さんて、知らない人が見たら、あの人が監督さんなんて、全然気がつかないんじゃないかと思うんです。それこそ大道具のおじさんみたいな。床磨きをするような時は、自分が率先してやるし、それをやらない監督が悪いって意味じゃありませんけど、映画ってのはポジションはそれぞれ違うけど、みんなが一体になって作るものだし、監督一人が威張ってる現場って、あたしは嫌いなんてすよね。 仕事が終わってからも、森崎さんの誕生日なんていうと、けっこう人が集まるし、作品の出来がいいのと、人柄とミックスしたら、ちょっと他の監督はかなわないんじゃやないかって気、しますね。 森崎さんが、新作撮るっていうと、他の仕事あけて待ってるスタッフの人、多いんですよ。幸せですよね、昔の良き時代ならともかく、テレビでいくらでも稼けるきょうび、そんなスタッフって、他にないんじゃないでしょうか。 『蒼き狼』の時は、約二ケ月の中国ロケでほんとに楽しかったです。あの時は芝居の方はポイントだけで、ほとんど何もいわれなかったと思います。中国の強いお酒を毎日飲んで、わあわあ騒いで、よくあれで映画撮れたと思うくらい、面白いことがあり過ぎて。 森崎さんと二人だけになったことってのはないですね。もしあったとしても、絶対、話なんてできないと思う、森崎さんも、あたしも恥ずかしがっちやって。 まあ、普段はあんまり喋らない人だから、お酒飲むと割合話ができるんだけど、でもキワどい話とかって、全然ないんです。時々ちょっとそうかな、と思う時でも、すぐ紳士に戻っちやう、「ああ、失礼しました」なんて。お酒で人が変わるって人じゃないですね。かなり酔っ払うけれど、すぐ忘れちゃうし、あとで話すと、 「そうですか、そんな失礼をしましたか」なんて、穴があったら入りたいくらいに恐縮なさるんですけど。 すごいテレやで、顔に似合わないテレやで、こっちからワーッなんていってあげるとすごく喜ぶんだけど、普段はすごい恥ずかしがっちゃって、ほんとおかしいですよ。ミッコ(倍賞美津子)とか、私みたいなガサツい女が、どうも好かれるみたいですね。 ミッコと私と泉谷しげるは、人前では「監督」なんていってますけど「東ちゃん」って呼んでるんです。だって、東ちゃんって雰囲気なんだもの……。 (女優) 野原藍編『にっぽんの喜劇映画 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.144) |

白井佳夫 森崎東監督の『喜劇・女生きてます』 今号の問題作批評 観念的テーマのバランスを破るワン・ショットの具体性 (キネマ旬報1971年9月上旬560号 pp.96-97) 戦後世代のストリッパーの群像 同じ森崎東監督の『喜劇・女は男のふるさとョ』の続篇的な作品である。大都会の裏通りにあるしがないストリッパー斡旋所の「新宿芸能社」を舞台にして、図太い笑いの底に庶民の哀しみと抵抗を秘めながら、身体を張って生きる日本の底辺の女たちの生活を描いていこう、というこの二本のシリーズ風喜劇の狙いは、大へん正当なものである。バイタリティたっぶりに、日本人の生活とむ情の核にあるものを、喜劇的に抽出していこうという姿勢の、映画作家森崎東監督の体質とも、ぴったりと合った素材だ。 しかし、『喜劇・男は愛矯』にもみられたように、森崎喜劇は、彼がかえって体質に合った素材にぶつかった時、えてして映画化のブロセスに性急な短絡現象がおこる、という不思議な傾向がある。「これこそがおれの畑だ」とばかりに、せっかちに映画化に突進しすぎて、映画として映像化するのに必要なもろもろの細部の手順を、すっ飛ばしてしまいがちなのである。 まず、具体的に克明にその人間の生活の細部を描いていくことから、その中にある矛盾や混乱が表面に出てぎて、初めて映画のドラマは笑いを生む、というプロセスが短絡してしまって、まず最初にカリカチュアライズされた、テーマの諷刺的な絵解きの枠組みが設定され、それにのって登場人物が繰り人形のように動かされる形になってしまうのだ。 従ってドラマの進行は生き生きとした具体性を失い、ダイジェストされたヤマ場の峰だかを縫ってすすむことになりやすい。キャメラは、ロングでじっくりとある環境の全体像を見つめた上で、その中で動く人間に視線をしぼっていく姿勢を失って、アップとバストのショットばかりで、書割りのようにデフォルメされた背景の前の人間を、テレビ中継キャメラのように、一木調子で追っていくことになりかねない。 人物の心理や、それがからまって生じる劇的シチュエーションは、もっぱらセリフによって説明されてしまって、画面が、ドラマティックに沸騰してこない。といった風に、総てが裏目、裏目に出てしまいかねないのだ。 『喜劇・女は男のふるさとョ』にあっては、いささかそれがいちじるしかった。あまり意にそまぬ素材や原作を会社から与えられた時には、ワン・ショット、ワン・ショットの細部の環境描写や人間描写の生き生きとした具体性でそれに反逆し、作品全体をダイナミックに己れ独自のものにひっくり返していく作業を鮮かにやってのける彼が、これはいったい何としたことなのであろうかと不思議に思う。 今度の『喜劇・女生きてます』も、基本的なドラマの設定と人物の性格づけは、そういう前作以来の視点を、そのままにふんでいる。「ここに出てくる人間たちは底辺の日本人で、だから馬鹿だけれどもバイタリテイがあって、お互いに身体一つで身を寄せ合って生きていくことを知っている力強さと正当さをもっているんだよ!」という、作者の設定したテーマが、教条的に先ず映画の前面に出てきてしまうのである。 ただし、そこまで指摘した上で、それを具体的に映像化していく方法が、今度の新作では『喜劇・女は男のふるさとョ』とは、少しちがってきていることは認めたい。何かが微妙にちがうのである。たとえば前作では主人公格だった森繁久弥と中村メイコの「新宿芸能社」の主人夫婦が、今度は森繁久弥と左幸子にかわって、しかも映画全体の背景の方に後退する。 この映画の主人公は、むしろもっと若い、戦後世代のストリッパーたち、安田道代や吉田日出子や久万里由香である。しかもその群像が誰が主人公でもなく等分に、じっくり見すえられているのがいい。やはり新しい喜劇の主役には、自由な演技と柔軟な人間としての実在感をもつ若い肉体が必要である。古いタイプのコメディアンの、定型的にきまった芝居は、作品の基本を古くさく固定化させてしまう。 例によって「新宿芸能社」の主人夫婦と所属のストリッパーたちが、座敷で飲んだり食べたりしているファースト・シ一ンから、ワン・ショット、ワン・ショットが相当に息ながく、視線をかえずにえんえんとねぱって撮られているのもいい。総じて今度の映画の演出では、一つのシ一ンの中で俳優たちがあるシチュエ一ションを演技で造型するその情景全体を、じっとキャメラが見つめていって、そこから人間的な体臭が実在感をもってじわじわと画面ににじみ出てくるのを待つ、という視点をとることが、心がけられているようである。 〈肉体労働〉的エネルギーの放出 「映画の価値とは、そのフィルムのワン・ショット、ワン・ショットにこめられた、スタッフとキャストの「エネルギーの総量だ」といったのは増村保造だが、たしかにカラー・ワイド時代の映画にあっては、フィルムの上に人間的な表現をもりこむこととは、スタッフとキャストにとっての、文字通り一種の〈肉体労働〉的ヱネルギーのフィルムの上への放出であるのにちがいないのである。 ドラマのケレンや、役者の巧い芝居に監督が言いたいことの主要部分をあずけてしまったのでは、画面は手ごたえのある重みをもって観客の内部に迫ってはこないのである。 その点、この映画の登揚人物の中でもっとも大きなウェイトを作者によってかけられている、ヤクザの橋本功とストリッパーの安田道代という、くされ縁で結ばれた孤児院育ちの二人の男女になる俳優は、ともに、エネルギー放出型の(肉体労働〉演技と、奇妙な現代的実在感でフィルムの中に居坐ってしまうタイプの個牲のもち主たちである。 橋本功が「若者たち」シリーズいらいおなじみの、肩をそびやかせて唇をへの字に曲げるアクセントの高い肉体的演技で虚勢をはってすごみにすごみ、安田道代がデンと画面の一隅に居坐って、どうしようもなくオロオロと、ダメな男のヒモに気をつかう女の〈肉体的実在感〉に支えられた演技を展開しはじめると、それをじっと見つめるシーンからは、どんな名演技者もおよばぬ、戦後世代の無力な若い男女の、どうにもやり場のないうっ屈と焦燥感に支えられた、愚かにしていとおしい人間関係のあわれというものが、にじみ出てくるのである。それにくらべると、吉田日出子の演じるインテリ風ストリッパーの性格描出は、いささか新劇風なスマートさで身をかわされてしまっている。まだ、モデル出身の久万里由香のやる頭の弱いストリッパー見習いの少女が、高級官僚の病弱な息子の嫁にもらわれていって、お上品な山の手風他人行儀を仕こまれながら、気おされて退散しようとする仲間の「新宿芸能社」の女たちの乗る自動車をえんえんと追って走るシ一ンの、ねばった表現の重みのほうがジーンとくる。このあたりも、多分にステレオタイプのドラマ設定を、〈肉体労働〉演技の迫力が、うち破っている好例である。 自殺しかけた橋本功の頭の上で、カラー・テレビのブラウン管の中の水前寺清子が、お得意のマーチ風人生艶歌をハイ・ボりュームで高らかに歌っている、というシーンも、じっとそれを見つめるキャメラの眼が、ある抑制の利いた興奮を触発させる、いい場面だ。 そして、ラスト・シーン。びゅうびゅうと風の高鳴る刑務所の門を、あいかわらず肩をはったひげだらけの橋本功が出所してくると、それを安田道代が迎えて、インターの一節を虚勢をはって高唱する彼に彼女が「拘置所で学生さんが歌ってた歌ね」とよりそい、バスト・ショットで二人が画面から切れると、後景に刑務所を訪れるボロを着て子を背負い、もう一人の子の手を引いた中年女の後ろ姿が見えるという、『赤ひげ』と『わが青春のフローレンス』の安定した立派さに対して尻をまくって居直ったようなシーンの、静かなる高揚。 少なくともこうして森崎東監督が、テーマが観念的に性急に整理されすぎている作品の基木構造を、フィルムのワン・ショット、ワン・ショットの具体的な描写で、アンバランスにぶち破ってみせようと居直ったことの正当さを、私は今度の映画の場合、認めたいと思うのである。そして、次の作品で忙映画作りの全体を、すがすがしくこの視点からスタートさせることを、やってもらいたいと思う。 (松竹映画*封切日1971年七月二四日*紹介第五五八号) |

川本三郎 吹けば飛ぶよな喜劇だが…… 松竹B級喜劇の<活力>のありか (キネマ旬報1975年10月上旬667号,p.208-209 ANGLE’75アングル’75) 六九年八月にはじめて登場した『男はつらいよ』は現在『男はつらいよ・寅次郎相合い傘』で十五本めを数えることになる。いまや松竹喜劇の本流を占めている感があるが、しかし、『男はつらいよ』が本流としての水かさを増すにつれ、その傍をひそやかに、だが、活力あふれて流れる一群の"松竹喜劇映画"のことを想わずにいられない。 それは最近の作品でいえば、『喜劇・男の泣きどころ』『喜劇・男の腕だめし』(瀬川昌治監督)であり、『三億円をつかまえろ』 (前田陽一監督)であり、そして、いまはもうなくなってしまった"女"シリーズ、あの森崎東監督の数々の傑作群、『喜劇・女は度胸』(六九年)、『喜劇・男は愛矯』(七〇年)、 『喜劇,女は男のふるさとョ』(七一年)、『喜劇・女生ぎてます』(七一年)、『喜劇・女売り出します』(七二年)、『女生きてます・盛り場渡り鳥』 (七二年)である。 さらにまた『男はつらいよ』に先行する山田洋次監督の喜劇作品、『なつかしい風来坊』(脚本に森崎東参加、六六年)、『吹けば飛ぶよな男だが』(六入年)、”馬鹿シリーズ”『馬鹿まるだし』(六四年)、『いいかげん馬鹿』(六四年)、『馬鹿が戦車でやってくる』(六四年)、さらにまたまた山田監督の『喜劇・一発大必勝』(六九午) 。これらわずかここ数年のあいだに登場した作品の名前を、いま原稿用紙に書きしるしているだげで私は、もうある感慨にとらわれてしまう。これらの作品は、『男はつらいよ』のウソみたいなヒットにくらべれば、まったく陽の目を見なかった。だが、ここに、"松竹喜劇"のある活力を見ることが可能なのだ。 松竹喜劇がいわゆる"路線"とLて定着し、数々の作品を作りだしていったのは六八年ごろからであろう。もちろんそれ以前にも、山田洋次の師ともいうべき野村芳太郎監督の『拝啓天皇陛下様』(六三年)、『白昼堂々』 (六八年)などの作品があったけれど、それが路線として、プログラム・ピクチュアとしてひとつの流れを作り出したのは六八〜六九年にかけてである。山田洋次、森崎東、前田陽一、そして絶対に忘れてはならない渡辺祐介、瀬川昌治、"大御所"としての野村芳太郎。いま当時の作品リストをとりだして見ると、ほとんどの喜劇作品はこれらの監督たちの手によっている。 「ドリフターズの全員集合!」も六九年からである[正しくは六七年]。なぜ、この年になって突然、彼らが"群"として"全員集合!"したのか。それには、いくつもの輻輳した要因があるのだろうが、私には、六八〜六九年という時代の雰囲気がある作用をした、と思われる。わずか五、六年前をさして、「時代の雰囲気」というのは大仰が過ぎるが、この"時代"はいうまでもなく"全共斗"の時代である。ここでまた留保をつければ、たかだか学生サンの騒ぎで時代がどうしたのこうしたのと定めづけるのは、もちろん、思いあがったいい様であるのだが、”松竹喜劇”と”全共斗”というある意味では水と油の両者が同じ時代雰囲気の中から生まれたということは、私には見捨てがたいことに思える。事実、風俗的にいってしまえば、デモの帰りに(もちろんそのデモで何かが出来たわげではないのだが……)松竹の"馬鹿馬鹿しい"喜劇を見て"忘我の時"を過したということがいくたびかあったのだ。健さんのヤクザ映画は、たしかに昂揚させられたけれど、それはあまりにも"前衛"でありすぎた。新宿の路上をぶざまに馳けぬけて何らテメェの身体を傷つけることのなかったものが、健さんの暴力に身をまかせて「革命」をかたってしまっては、あまりにひとり勝手なナルシズムではなかったか。松竹喜劇は、二重にも三重にも屈折していた。まず第一に、それはすこしも、カッコよくなかった、ナルシズムがなかった。たとえば、森崎東監督の『喜劇・女生きてます』のラスト、刑務所から出てきたチンピラ・ヤーさん橋本功が、出迎えに来た安田道代を抱こうともせず、刑務所の塀にそって歩きながら、♪たて飢えたるものよ、と"インター"の出だしをくりかえし歌い続けるシーン。迎えに来た安田道代が「学生さんが歌ってた歌ね」という……それに答えず橋本功のヤーさんが、くりかえし、♪たて飢えたる者よ…:をくりかえす。もし、彼が"インターナショナル"を最後までろうろうと歌い終えてしまったら、この作品は、最後の最後で全否定しさることも出来たかもしれない。しかし、橋本功は、最後までインターを歌わず、くりかえしくりかえし画面の前方に向ってぎて、♪たて飢えたるものよ……だけをくり返えすのである。そこには、たしかに、ぶざまなおのれがある。 "インター"を最後まで通して歌えるカッコよさとは森崎はふっきれているのである。喜劇映画で笑えるということは「幸福」なことだ。だがこの国では、喜劇にすら涙がつきまとう。 ナンセンス、アナーキー。それらのボキャブラリーで松竹喜劇をとらえようとしたら必ず、松竹喜劇を、おくれたダメな喜劇として斥けることになるだろう。だが、それでは進んでいるとは何なのか。なるほどキートンの喜劇は素晴らしい。あの、秩序、常識、日常的感性を逆なでして、まったく異次元の空問を作りあげ、我我の常識を笑殺してしまう素晴らしさ。それは、認めよう。だが、あれはキートンの世界なのであって、このジメジメとした日本の出来ごとではないのだ。キートン的アナーキーさで日本の喜劇をウンヌンするのは決定的に間違っている。松竹喜劇が可笑しいのは、我々がキートンのようにすらなれないという、共同体にがんじがらめになったぶざまな姿を取上げているからこそなのだ。松竹喜劇のよさは、それが進んでいるからではなく、むしろおくれているからなのである。 松竹喜劇は大作の陰に隠れて存在し続けてきた。東映やくぎ映画というもっとも情念に満ちた映画群からも遠くにあった。東映やくざ映画には、もちろん当時こちらも昂揚したけれど、あれはある意味では、イージーな作品である。見ている側の感情の高ぶりを作品世界の上に、あまりに簡単に重ね合せることが出来たから。東映やくぎ映画は一種の"ぬり絵"である。高倉健の、鶴田浩二の、そして藤純子の一挙一動に、見る側はいともたやすくおのれの”想い”を重ねあわせてしまうことが出来た。だが、松竹喜劇のあのジメジメとした体裁の悪さに、だれがおのれを重ねあわせることが出来るだろうか。今日、松竹映画がもっともラジカルであるという逆説は、それらがもっとも遅れている、もっとも我々の中のジメジメした共同体的感性と地続きにある、という一点でである。東映やくざ映画、さらに最近の東映のB級アクションの数々のアナーキーさ、あるいはまた日活口マン・ポルノの、日本人の感性をむきだしにした"下品さの魅力"などに一歩も二歩も遅れた所にこそ、松竹喜劇は成立している。松竹喜劇の特色は、もっとも"遅れている"所にこそあるのである。 瀬川昌治監督の数々の旅行シリーズ(『喜劇・婚前旅行』、『喜劇・逆転旅行』、『満願旅行』『体験旅行』などなど)、渡辺祐介監督による一連のドリフターズもの、そして野村芳太郎監督による"為五郎シリーズ。これら松竹B級プログラム・ピクチュアの世界は、決して、ハツラツとした破壊的衝動に満ちたものではない。 むしろ、そこに、つねに家族があり夫婦があり、親子があり、四畳半があり赤ちょうちんがある。舞台もまた東京の下町、川崎など京浜工業地帯といった揚末が多い。どこを探しても真新しいものはない。しかし、くりかえしいえば、この真新しいものがないということが、松竹喜劇の特色なのである。 だがそれでいて松竹喜劇は、現在日本のさまざまな常識、日常的感牲を壊していこうとしている。その方法は必ずしもラジカルとはいえないが、"人間なんてそんなものさ""しょせん人生とはそうしたものさ"というもっともらしい常識的感性から飛びだそうとしている。瀬川昌治作品に出てくる心やさしいストリッパー(太地喜和子)、森崎作品の"新宿芸能社"に集ってくるストリッパーたち(倍賞美津子、安田道代、吉田日出子)、あるいはまた山田監督作品の"馬鹿"や野村芳太郎作品の"為五郎"たち。そのどれもが、日本的共同体から一歩ずれた"ならず者"であり"はみだし者"であり"道化"である。彼らは、自らが常識のワク内(家族、夫婦、親子、会社など) から飛びでることで逆に、今日、我々観客が、いかに常識にがんじがらめになって生きなければならないかを実に鮮明に浮きあがらせてくれる。彼らはキートン映画のヒーローのように素晴らしく異次元の空間からやってくるわげでもなく、またいわゆる人情喜劇の中に安住しているわけでもない。松竹喜劇を人情喜劇と定めづけてしまうのはたやすいことだが、それはおそらく間違いだ。もし、瀬川作品が人情喜劇として徹していれば、それはちょうどチャップリン映画の"人間とはこういうものだ"という終り方で、ひとつの「完成品」としてしあがるだろう。しかし、瀬川作品や森崎作品は、それがことごとく「成功作」ではなく、むしろ「失敗作」であるがゆえに魅力的なのであり、このジメジメとした笑いと涙の共同体・日本の中で、己れを笑える地点にまで突走ることの困難さを教えてくれるのである。 昨年今年と、しかし、この松竹喜劇も作品数は減っているし、作品の活力も失なわれているのは事実だ。前田陽一の『三億円をつかまえろ』も以前の『喜劇・ああ軍歌』に比べるべくもないし、森崎監督もついに松竹では作品をとらずに東映で作ることになってしまった。時代自身が六八〜六九年に持っていた価値ビン乱の活力を失ないつつある反映でもあるだろう。また、"ならず者"とか"道化"とかいう価値ビン乱者が、この"抑臣的寛容"の時代にあっては、それ自身ファッションになってしまい、なんら反体制的ではなくなってしまったためだろう。だからこそ私がいまだ"もっとも遅れている"松竹喜劇に期待しているのは、それが簡単に反体制的意匠・感性をナルシズムにまぶすこともせず、どこかにある一点を突破しようと、あいもかわらずストリッパーやチンピラ(『街の灯』)、中年男(『喜劇・男の腕だめし』『三億円をつかまえろ』)といった、さえない男たち女たちを主人公にすえて、笑いと涙の弁証法をく りかえしているがゆえである。 そう簡単に涙を流してはいけないと同様に、そうたやすくなんでも笑いの対象にしてはならないのだ。 |

| KINEJUN NEW WAVE 原田泰 『喜劇・女生きてます』に見る森崎東の民衆をえがく眼 みじめな人間の連帯はどのように可能か? (キネマ旬報1971年9月下旬号 561号) 連帯への感覚がイージー 『女生きてます』は、前作『女は男のふるさとョ』につづいて、新宿芸能社というストリッパー斡旋所のかあさん、竜子と、そこで働く好子、幾代、ポチの三人のストリッパーをめぐる物語である。 『ふるさとョ』とその続編『生きてます』の第一の問題点は、主人公のストリッパー達に、仕事を斡旋する竜子の性格設定にあるだろう。竜子は、なにかといってはストリッパー達に「わたしゃ、あんた達のために……」と言うのだが、まずこれでシラケてしまう。こういう生活感覚は、日本の中小企業主に典型的なものだが、感覚は感覚、現実は現実である。 竜子がたとえ、主観的にはどう考えていようとも、所詮は搾取者としてふるまわなげればならない現実が、彼女の前には厳然として存在しているはずであろう。 もちろん、森崎監督はそんなことは百も承知だろうが、この問題をどう処理したらいいのか、視点がアイマイである。もし、この映画を切なくも哀しい庶民の連帯をメルヘンとして描くものにするならば、ストーリーはメルヘンとして完結するものにしなげればならないだろう。すぐれたやくざ映画がそうであるように、異質なものをまぎれこましてはならないだろう。例えば、ポチが金持の御曹司と結婚するなどというエピソードはカットすべきである。 また、ぐうたらな亭主をかかえて、一人で新宿芸能社をきりまわす竜子の姿も「まあ、よくある話」と納得させる以上のものにはなりえていない。 むろん、竜予とその亭主の関係なら、イージーな描き方でもすんでしまうが、ストリッパー好子とその夫との関係にもイージーな感覚がでるのはどうしたものだろうか。二昔前なら、どこがいいのかダメな男とのくされ縁というやつは、いいかげんにやっつけておいてもなんとなくリアりティがあったろう。いや、二昔前でも成瀬巳喜男のようなすぐれた作家は、その『浮雲』において、そんな男と女との関係を完壁に、描きつくしていた。 それに感動するなり、嫌悪感を感じるなりいずれにせよ、そこに描かれた男と女との執着というものに瞠目しないわけにはいかない。ところがぼくは、好子とその夫、梅本の関係には感動も嫌悪感も感じなかった。 好子と梅本が、共に孤児院の出身であり、好子は梅本を、「おにいちゃん」と慕って育ち、梅本も根はいい男だというのが、二人の関係の説明だが、一見、男と女のくされ縁でしかないものに、おそらくは民衆の連帯の根を見い出そうという森崎の意図からいえば、これは全く安易すぎる説明ではないだろうか。これでは連帯の大安売りである。 民衆をとらえなおすには? 手のつけられないやくざな男が、意外と気のいい奴であり、実は、いじましい人間なのであるというのは、この手の人物の性格設定の常道だが、ぼくは、これは間違っていると思う。ここには、なんら民衆を畏敬するイメージがない。ここには、民衆をいじましいものだと安易に同情する以上のものは生まれてこない。ここでぼくは、永山則夫の存在について考える。彼がなにゆえにおそるべき犯罪者であるかといえば、彼のなした衝動的殺人の残酷さによってではなく、むしろ、中学校も満足に終えていない彼が、自己の犯罪の根源についての知的な分析を下そうとしていることにあるのだろう。 彼の育った環境の悲惨さを知るだけなら、被害者だけにではなく、彼にも同情をそそぐことによって、ばくらは安心することができる。まったく、彼が罪を反省しないというなら、「血も涙もない狂人だ」として、ぼくらはケリをつけることができる。 ところが、おのが犯罪についての明晰な分析をなそうとしている犯罪者について、ぼくらはどういう態度をとったらいいのだろうか。おそらくは、ぼくらの態度決定におけるルーティンな倫理基準を拒否し抜くことが、彼が、無知によって味わったであろう涙のかりたてるものである。 もっとも、ぼくは永山則夫をもち上げる若い知識人たちの言い分に賛成できない。彼らのいうことによれば、永山は中学校も満足に終えていないのに、自分たちと同じ駄インテリのまねをできるから偉いということになるらしい。おそらくは、彼を真に民衆の軌軸によって評価しなおすことは、民衆をいじましい以上のものとしてとらえなおす契機を含んでいると思う。 「森崎監督の作品には、よく便所が登場しますね」という一ファンの質問に答えて、 「便所を撮る場合でも、それを臭気のするようにとらなげればよい」と答えたが、ぼくは、これを誤っていると思う。 例えば、セックス・シーンでも、それを美しく撮れば芸術だということになって、チヤホヤされる傾向があるが、こんなバカげた話はない。美男美女のベッドシーンをちょっと気のきいたカメラマンが撮れば美しいのはあたりまえである。およそ日本映画のベッドシーンときたら、うすぎたなくて正視にたえないものばかりだったから、近頃やっときれいに撮れるようになったのがうれしくてしかたがないという気持もわからないことはないが、そんな評価は所詮ナンセンスである。 セックスは美しいことによって価値を持つのではなくて、切実であることによって価値を持つのであろう。ぼくの考えるベッドシーンは、うすぎたなく、みじめったらしく、醜悪であるが、そこにこめられた切なる思いによって胸を打たずにはおかないというものである。好子と梅本との関係には、そのようなベッドシーンが成立すべきではなかったか。二人の恋人の、いじらしさのみを強調した森崎の演出には賛成できない。 ラストへの決定的な疑問 みじめな民衆の連帯とは、みじめさの中にではなく、みじめさを超えるところにその契機を持つのだろう。例えば、溝口健二の『近松物語』で商家の主人に虐待されるおかみと手代との恋物語にそれがあると思う。 溝口健二こそは、おとしめられ、いやしめられた人間の獲得した高貴な精神性を描き尽したのである。 真の民衆の連帯が成立するためには、このような高貴な精神こそが、まず描き尽されねばならないだろう。森崎が民衆のものとして提出するものは、はたして本当に民衆のものなのだろうか。ぼくの感ずる疑問は、この映画のラストシーンで決定的にならざるをえなかった。 窃盗罪でつかまった梅本の出所を好子が迎える。すると、梅本は突然インターナショナルを歌いだす。彼は、最初の四小節だけを、力強くくり返す。この歌い方はすばらしい。唇をかみしめつつ、何事かを決意した人間が歌う歌は、このように歌うしかないだろう。 ところが、どうしたことか、このすばらしいシーンで森崎監督は、好子に「その歌知ってる。留置所で学生さん達が歌っていた歌ね」と言わせるのである。しかも、ただちに二人の手は堅く握りあわされ、エンド・マークが浮きでるのである。これではまるで梅本が「自己変革」を決意するのは、学生の「思想注入」の結果であるかのような印象を与えてしまう。このようなインテリ←→民衆のとらえ方こそ、森崎の最も否定しようとするところではなかったのか。 このラスト・シーンは、民衆を描くことを主張しつつも、真に民衆を畏敬する契機を掘りあてる努力を怠るならば必然的にゆきつくしかない道であろう。ぼくはこのシーンを見て民衆的知性と感性を描くことは、まことに至難の道なのであるなと、思わざるを得なかった。 初めて、キネ旬試写会の監督を交えたディスカッションに出席して、およそ困難な状況の中でしか映画を作れないという監督の苦渋を肉感的に知らされ(いままでだって、むろん概念的にはわかっていたが)軽々しくは言葉の出ない失語的状況におちいてしまったが、やはり発言しなければならないと思ってペンを執った。 みじめな人間の連帯を求める森崎監督は、みじめな状況の中でしか映画をつくれない人間にもいかほどのことができるかを、示さなければならないと思うからである。 「喜劇だからこそ、人を真に感動させるような作品」を生んでほしい。森崎監督の次回作に期待する。 (東京都・学生・二〇歳) |

平田泰祥 『喜劇・女生きてます』評 (キネマ旬報1971年9月下旬561号) 読者の映画評 今年見た噂画の中で、私はこの作品に最も感銘した。森崎東は、前作で、ダイジェストしかできなかった。しかし、これでは、まさに彼独自の世界、森崎東の世界を築き上げたのである。それは、山田洋次のちょっと気にかかるインテリくささにない、人間讃歌である。人間の結びつきが、いかに大切なものであるか!ということを、私の心にキザミこんだのである。 私がこの作品に感銘したのは、彼自身が言っている(第五五二号、六月上旬号)、“劣等人間たちの連帯”、これと、この中に出る人々が決して悲観せずに、前を向いて生きていくというところである。後者は山田洋次の『吹けば飛ぶよな男だが』にも共通している。しかし、この二人の作家の違いははっきりしている。それは、山田洋次が主人公をあまりに過保護にしすぎるのに対し、森崎東の場合、完全なリアリズムに徹しているのである。だからここに描かれるやくざは、フーテンの寅ではなく、人々にダニといわれるチンピラそのものである。前作よりも、この作のほうがいいのは、よりリアリズムに描いたからだろう。 この作品における最も感動的なシーン。つまり、ポチが竜子たちの車を見ながら、裸足で飛び出し、手をふるシーンである。ここではカメラが、決してポチの方から撮ろうとしない。ずっと車の後方からのショットである。ここに集約されるのは森崎自身の体全体からあふれ出る暖かさである。竜子(彼)の目は、ポチがどんな逆境に立ち向かおうとも、決して一人ではないぞ!という涙がこぼれるのである(当然私も目から涙があふれ出るのである)。ストリップという最も悲観的な職業の彼女たちを、支えるものは、彼女たちの手であり、森崎東の手なのである。それは、劣等人間の連帯、ひいては、人間の結びつきの大切さを言っているのである。 森崎さん、これからもこれに続く傑作を、作ってください。あなたは、ある次元においては、はるかに山田洋次を追い越しているのだ! 私はあなたに大きな期待をしています。ガンバッてください。(広島市・大学生・十八歳) 周麿 要 『喜劇・女生きてます』評 (キネマ旬報1971年9月下旬561号) 読者の映画評 産業組織の巨大化と社会の複雑化は、階級というものをなしくずしにする。管理者の上に管理者がおり、延々とのぼりつめてトップの管理者に至れば、他の組織との関係において、それとなく管理されあう形になる。 現代においてもし階級みたいなものがあるとすれば、高度管理社会の歯車として生産体系を支える市民と、そこからドロップ・アウトして物質的繁栄から拒否された日雇い労務者とかチンピラ・ヤクザ、そして本作品の主人公たちごとき場末のストリッパー、仮に賎民とでも名付けたい人々だ。 森崎東監督は、前作『女は男のふるさとヨ』に続いて、徹底的に市民を軽蔑し、賎民万歳の歌をブチ上げる。その出発点として、前作は刑事に喰ってかかる中村メイ子を、今回は電車の中のサラリーマンたちに悪態をつく橋本功を、力をこめて描く。 だが、チョッと待ってくれと言いたくなるのだ。私が、この作品の中に位置を占めるとすれば、みっともなくも黙りこくっているサラリーマン達以外にはない。 半ばのなりゆきと半ばの自負で、現在の立場に身を置いている私としては、賎眠万歳の讃歌においそれとのるわけにはいかないのである。そんな偽善的な喜び方だけはしたくない。 みっともない我々は、その犠牲の上に何をなしているのか。破天荒な物質生産である。賎民も結局はそのおこぼれをもらっているにすぎない。大切なのはその生産をする人間がみっともなくない生き方ができる事ではないのか。 今の世の中、ドロップ・アウトして人の生産にたかるか、生産体系に組み込まれて無気力になるかの、二者択一に走りすぎる。この作品等、その典型である。 (東京都・会社員・二四歳) |

| キネ旬ニュー・ウェーブ 平田泰祥 森崎東が描こうとする連帯とは 観客と森崎東と主人公を結ぶもの! (キネマ旬報1971年11月上旬564号) 森崎東監督が、さかんに"連帯"ということを言っている。ここで、その"連帯"の意味を考えてみようと思う。 深作欣二監督は、こんなことを言っている。「私は、田舎から東京にやって来て、映画を作り始めた。田舎から都会にやって来た人が、都会で生ぎて行くのに、二つの型がある。一つは、都会に必死で同化しようとして、その体制内の一部になってしまう人。もう一つは、どうしても都会に同化しきれず、或は同化しようとせず、たえず都会に対してのコンプレックスを持ち、反撥し、居直って生ぎて行く人。この二つである。私は、正に後者の揚合で、私の作る映画の主人公たち、チンピラやギャングたちは、私の分身であり、彼らをこの上もなく愛していた。」 これを読むと、深作監督の傑作「狼と豚と人間」が思い出される。しかし、ここで問題にしたいのは、私や、森崎東は、前者なのだろうか、後者なのだろうか、ということである。 言うまでもなく森崎東は後者であり、私も後者であろう (自己満足かも知れない)。では、なぜ森崎東は、同化しようとしないのか。現代では、同化しなげればオエライ人にも、なれないし、出世コースにも乗れないのである。森崎東は、おそらくこの問いに対してこう答えるだろう。"同化して、オエライ人になり、出世コースに乗ることによって、みじめな、安易な、安定生活、プチブル生活(小さな家に、小さな庭、妻と子と、幸福な家庭)を得るぐらいなら、不安定で、徹底的にキタナイ頽廃生活をする"。そして私は、まさにそんな森崎東の映画を愛すのだ。 同化されない森崎東は、孤立するのだろうか。孤立はしない。ここで森崎東は、言うのだ。 "同化されない劣等人間たちよ! 一緒になろうではないか!”と。 五六一号において周磨要さんは「今の世の中、ドロップ・アウトして人の生産物にたかるか、生産体系に組み込まれて無気力になるかの二者択一に走りすぎる。」と言っている。まさにその通りである。しかし、生産休系に、反撥しながら組み込まれるのと、素直に組み込まれるのとでは、大きな差がある。少なくとも、多少の反撥は感じつつ生産し、孤立しながらも、手をさし延べて、連帯を求めているのが、普通の人々ではないか? いやそうに違いない! サラリーマンとドロップ・アウトの連帯を描いた傑作に、森崎+山田の「なつかしい風来坊」があり、また先生とチンピラの連帯を描いた作品に、森崎+山田の「吹けば飛ぶよな男だが」がある。この二作に森崎東の名があることは、重要なことである。ここでこの二作の"連帯"の意味について考えてみよう。 「なつかしい風来坊」の最初のシーンは、満員電車の中で早乙女(有島一郎)が、しかめっ顔をして、立っている所へ伴源五郎(ハナ肇)が来て、こんな会話をする。 「気分悪そうだな!どうした?」「はあ、私は痔なんです」「そうかい痔かい」と大声で言う。 「それでイボ痔かい。キレ痔かい。」こんな会話で、囲りの人々は、必死で笑いをガマンしている。このシーンで囲りの人々は「早乙女は、運の悪いやつだ。酔っぱらいにからまれて」と思うだろう。それに早乙女にしたって、気分のいいことではない。だが私は、電車の中で大声で痔の話ができる源さんをうらやましいと思った。囲りの人々や早乙女も、感じたはずだ。みんな、ほんとうは源さんになりたいのだが、なれないのだ。これがこの作品の限界であり、森崎が「女生きてます」を作り、山田が「男はつらいよ」を作る分れ目である。このことは後でふれる。 この早乙女一家は典型的なプチブル一家であり、早乙女は典型的な弱いサラリーマンである。会社では局長に頭は上らず、不平不満を堂々と言えもしない。前述でわかるように彼の不平=痔だ。彼は体制内にいながらも、すべて同化してないのだ。そしてその同化してない部分が、まさに源さんの心と一致したのである。ここで重要なのは、生産体系に組み込まれた人(体制内で、反撥を感じつつ生きている人)と、ドロップ・アウトしている人(体制外の人)との連帯が生まれるということである。この結びつきは、この作品のラストに至って、一そう明確になる。 つまり、早乙女との結びつきを断ってしまったかのように去った源さんと愛子は、夫婦になっていて、汽車の中で彼と出逢うのだ。その時、早乙女は彼らを暖かく迎え、二人は彼をすぐに受け入れる。ここで断っていた連帯は、すぐ復活し、早乙女と源は結ばれるのである。この結びつきこそこの作品のすべてであった。少なくとも森崎東にとっては、そうだったに違いない。 「吹けば飛ぶよな男だが」で同じく有島一郎扮する先生と、なべおさみ扮する三郎と、緑魔子扮する花子の結びつきにも、同じようなことが言える。チンピラの三郎が、花子をねたに強請りをやる。その相手が先生である。しかし、先生の神妙な態度に、すっかり白けた三郎は、そこで酒を飲み合って、二人は意気投合するわけである。体制内での人、つまり先生は、気が弱く、今もって独身である。そして、そんな不平不満をエロ映画にしか持って行くことができないのである。彼はやはり休制内の人でありながら、全てを同化できないのだ。まさに、早乙女のイメ一ジと同じである。森崎は、同一の俳優を使って、同一のイメ一ジを出させ、ドロップ・アウト(体制外)の人との連帯、結びつきを、この作品でも強く言っているのである。 森崎東と山田洋次の協同脚本の中では、かならずと言っていいほど、体制内の人と体制外の人(主人公)との連帯が、描かれている。 「愛の讃歌」(末見)も、やはり有島一郎を使っている所から見ると、やはり同じイメージで作られていると思う。また「男はつらいよ」の第一作においても、寅(外)と博(内)の友情が描かれている。後の作品には、見られない特徴である。脚本段階において森崎東は、常に体制内で、反撥を感じつつ生きている人と体制外の人との連帯を描き続けた。これを土台として傑作「女生きてます」は生まれたのである。 「女生きてます」を見る時、常に森崎東は過去において、体制内の人と外の人の連帯を抽いて来たということを忘れてはいけない。そして、森崎東は、ここで徹底して、体制外、ドロッブ・アウトした人間たちを抽く。一見、ドロップ・アウトした人々の連帯だけを描いているようだが、ここでも、やはり森崎東は、体制内と外との連帯を彼の目標としているのだ。つまり、私と森崎東とこの作品の中のドロップ・アウトした人々との連帯である。森崎東の"連帯"とは、観客と森崎東と映画の主人公たちとの連帯である。これが彼の目標だと思う。連帯が安易にできるとは言えない。そして現実は、もっときびしいのである。しかし少くとも森崎東の目は、ドロップ・アウトしている人に近いと言えよう。そして彼は映画の主人公たちに、常に手をさし延べているのは、確かである。 山田洋次が「男はつらいよ・奮闘篇」において、頭の弱い予は、ストリッバーになる。なんて言っておきながら、過保護につぐ過保護で、頭の弱い花子は、暖かい人々に囲まれて一生くらすことになる。森崎東の描いたポチは、花子の分身である。だからこのごろ山田洋次は、上品ぶっている。また物語も鼻にかかるようになって来た。森崎東こそ、今からの私たちの期待を受けて、真の連帯を作るために、一心同体とならなければならない監督なのである。山田洋次の弱点は、体制外の人々を描くことができないことである。常に自分は、体制外になりたいと思いつつ、やはり体制内での保護が忘れきれないのである。これが、山田洋次と森崎東の決定的な違いである。だから森崎+山田で、森崎の監督した「女は男のふるさとョ」の笠子のエピソードが実に白々しかったのは当然である。 森崎東は、声を大にして言う。 「かつて日本映画の誇りと良心であった木下恵介は"日木映画は、かつてのものと、全然別物になってしまった。日本映画は、 もう上品な一般人の見るものではなくなってしまった”と断言した。その適り、だと思う。そして、それでいいのだと思う。いや、そうでなくてはならぬ、とさえ思う。日本映画は、やっと上品ぶったプチブルのものではなく、下品なプロレタリア一トのものになろうとしている。エッチでド助平なプロレタリアートだけが"一体何が誰が、人間を下品にしているのか?"について、"一休何が人間にとって上品なのか?"について、今日語りうる数少ない人々ではないだろうか。日本映画は、未だかつてない程、優秀な観客を獲得しようとしている。深夜映画でべスト・テンに入る映画を作れたら、死んでもいい、とさえ思う。」 東宝の森谷司郎の作品に、常に反撥を感じるのは、正に上品ぶっているからだ。出る主人公、男と女も、すべて上品ぶっている。そして監督まで、それが当然だみたいな形で同じ傾向の作品を作り続けている。東宝は上品ぶっている限り、破滅するだろう! 今の観客は、下品なのだ。下品でキタナイからこそ「男はつらいよ」を見、「儀式」をも見るのだ。 森崎東は、私たちに手をさし延べている。それに、私たちは答えてやろう。私たちは、その手を結ぼう。そして、"映画を、下品で、労働者的節操という奴さえ持ち合わせないルンペン的プロレタリアートのものに!" (広島県・学生・十八蔵) |

| キネ旬ニュー・ウェーブ 周麿要 平田泰祥氏の森崎東論への反論 その偽善性について考える (キネマ旬報1972年1月上旬568号) 五六四号のニュー・ウエーブで、平田泰祥氏の森崎東論を読ませていただいた。文中、私の拙文の一節が引用され、”まさにその通りである”と賛意を示されている。しかし、全文を通じて読むと、私の真意と正反対なのである。私は五六一号「女生きてます」評で、森崎映画とそれをこんな形でほめあげる観客の偽善性をつきたかったのだ。 まず、平田氏の一文の序論にあたるべき部分で実に驚いた三段論法がある。最初に深作欣二監督の、”田舎から東京にやってきて、同化する者としない者”についての言葉が紹介されている。そして、次の段では”現代では、同化しなげればオエライ人にも、なれないし、出世コースにも乗れないのである。”と、一気に飛躍するのだ。この両者には、何の関連もあるまい。氏の言うとうりなら、私みたいな東京生まれの東京育ちは、同化しようとする苦労を少しも知らずに同化できる様で、こんなおめでたい事はない。同化するかしないか、しようとしてもできないか、これはすべて思想と人間に帰する事である。よって、もっともらしくあげた深作監督の言葉自体が無意味だ。さらに、同化すると”オエライ人になり、出世コースに乗ること”ができるそうで、世の中もずいぶん甘いのかネエと感心せざるを得ない。同化する事は、オエライ人や出世コースの最低条件でしかなく、しかも同化した人間が絶対多数なのだから、それが皆出世コースに乗ったら、この世はオエライ人だらけ。誠にもって楽しい事である。 “多少の反撥は感じつつ生産し、孤立しながらも、手をさし延べて、連帯を求めているのが、普通の人々ではないか?”と平田氏は言う、正にそのとうり! しかし、その前段、“生産体系に、反撥しながら組み込まれるのと、素直に組み込まれるのでは、大きな差がある。” これは決定的にちがう! 孤立しながら連帯を求めている普通の人々に、連帯は与えられ難い。だが、孤立感は疑似的に開放されうる。いや、させられるのだ。現在の社会は、そこまで用意周到である。酒を飲んでは上司の悪口を言ってウサを晴らす。あるいは酒の席でh上司にからんで、明くる日は又、お愛想笑いをとりつくろう。あるいは、レジャーの狂騒に逃避する。これが”生産体系に、反撥しながら組み込まれる””普通の人々”のパターンである。私は素直に組み込まれる人間も含めて、両者を”生産体系に組み込まれて無気力”になった者と、言いたかったのだ。 ”「女生きてます」を見る時、常に森崎東は過去において、体制内の人と外の人の連帯を描いて来たということを忘れてはいけない”(強調は筆者) 平田氏は、この過去の例証として、何と「なつかしい風来坊」「吹けば飛ぶよな男だが」の山田洋次二作品をあげている。作品とは、絶対的に監督のものだとは、私は思わない。しかし、森崎監督は「女生きてます」が処女作ではあるまい。そして、処女作「女は度胸」から、前作「女は男のふるさとヨ」までの作品の、どこに”サラリーマンとドロップ・アウトの連帯が描かれていたのか? 監督・森崎東の過去をなぜか無視し、脚本家森崎東(しかも、それも山田洋次との共同)を故意に重視する理由は何か? 変なところで、ごまかさないでほしい。私は、山田作品の前記二作品を当然ながら平田氏の様にとらえていないが、それは後の話として、まず氏が語った“サラリーマンとドロップ・アウトの連帯”というテーマ自体の虚妄性をつきたい。 五六一号で、私は書いた。“ドロップ・アウトして人の生産にたかるか、生産体系に組み込まれて無気力になるかの、二者択一に走りすぎる。”と。その言外に、私はこう言いたかったのだ。“生産体系を支え、無気力に堕さぬ生き方をこそ求めて、苦しまねばならない” 生産体系とは何か? それは、分業によるより多くの物の生産である。それによって、人間個々人の分け前が、自給自足より豊かになる。これは、人間でなければなしえぬ最も人間的な行為だ。これを拒否するのは、人間のクズだ。人の苦労の果てに、つくられたものをむさぼる乞食である。だが、生産体系が高度化してくると、生産体系の機構そのものが、より多く生産し、より多く特定の層に生産物を集中させるべく、生産体系を支える人間を歯車化しようとする。だからといって、生産体系を拒否してドロップ・アウトするあるいは反撥心をくすぶらせた、既成の消去法の中に風化させる。どっちにしても安易にすぎないか。「なつかしい風来坊」も平田氏にあっては、そういう度し難い人間共が、愚にもつかぬ連帯をする映画であるらしい。私は、労力として生産体系に組み込まれるべきだと考えるが、生産体系に都合の良い様に人間をつくりあげる事に対しては、組みこまれること事を拒否していきたい。だが、これは生産体系の表裏一体、簡単にできるわけはない。しかし、それをなそうとして、日々、労力としての生産体系と、人間管理としての生産体系の矛盾の中に日常の行為の一つひとつをギリギリに考えつめ、決定し、試行錯誤をくり返す。これは、安住する事のない心の痛みである。だが、そこにしか物質と精神、科学と人類の平和を調和させていく、真の人間らしい幸福は無いと信じるのだ。 平田氏の言によると、“このごろ山田洋次は上品ぶっていて”、“森崎東こそ(中略)真の連帯を作るために、一心同体とならなければならない”監督だそうだ。上品ぶっている。あたりまえではないですか。山田監督は大学出のインテリで、松竹という大企業の中で、監督という管理職的立場に出世したエリートなのですよ。下品なわけはないでしょう。森崎監督だってそうだ。かくいうあなた、学生・十八歳だそうですね。大学一年か高校三年ですね。結構な御身分ですね。私は、すでに十六歳の時点で、学生なんて肩書は無かったのですよ。正直言うと、あなたが失礼ながらこっけいなのだ。そんな私でも、大企業のホワイト・カラーのまねごとみたいな仕事をしている限り、とてもじゃないが恥ずかしくてルンペン的プロレタリアートだなんて、聞いた風な事を言えたもんじゃありません。ましてや、学生がインテリ層がやれ劣等人間だ、やれドエッチなプロレタリアートなんて息まいている。インテリが変に下品ぶったり劣等人間ぶったりするのは、全くイヤミなものだ。“森崎東は(中略)手をさし延べ(中略)私たちは答え”るんだそうですね。劣等人間ぶったインテリと劣等人間ぶった大監督が、イヤミたっぷりな連帯をする。まあ、勝手におやんさいよ。それでは、生産そのものは、どうなるのですか。どうせ誰かがやるでしょう。“多少の反撥を感じつつ生産”する人間がね。その余剰物を乞食あさりしたドロップ・アウト人種が手をさし延べる? 笑わせては困る。 山田洋次の良いところは、森崎東のようにガラにもなく下品ぶらずに、自分に正直な点なのだ。上品ぶっているのではなく、体質的に上品なのだ。ただ、その世界でそっくり返ったりせず、かといって“ルンペン的プロレタリアートは俺だ”等と偽善的に言い切ったりしない事だ。上品であるはずの自分が、ふとドロップ・アウトした無頼の徒に人間的真実を感じてしまう。しかし、それを描くのに森崎のような偽善的一体化をせず、不可解で何か恐ろしく、偉大で感動的なものとして、ひとつの距離をおいているのだ。 私は山田洋次監督を「霧の旗」から注目し始めたのだが(おかげで「九ちゃんのでっかい夢」なんてものまで見ている)山田作品の中で唯一の、全く喜劇性の無いこの作品を、重要なポイントとしている。倍賞千恵子の演じた主人公は、逆恨みとしか言えない執念で、一人の社会人を破滅に追い込む。山田洋次は、この不合理な怨念に対して、決して否定的でもなければ、批判的ですらなかった。だが、思いだしてもらいたい。自らを賭けた倍賞が、笑顔でグッとブランデーを飲みほした次の瞬間の、底知れぬ恐ろしいキッと唇を結んだ表情を。処女の肉体をぶつけていく復讐心を。ここには、“俺こそ倍賞だ”といった偽善的描写は無い。圧しつぶされた怨念の、不合理なほとばしりを認め、そこに人間の真実を見ながらも、不可解で恐ろしいもの、という距離感を置かざるを得ないのだ。だからこそ、滝沢修の弁護士が、おさまりかえった体制の単なる象徴なんてケチな意味づけを越え、堂々たる良識人としての実在感が与えられて、この作品は二重三重にも奥行きが深くなったのだ。 「なつかしい風来坊」で、風呂の中でハナ肇と有島一郎が酔って騒ぎまくる時、家族が”あの男が暴れ出したら、お父さんなんて殺されちゃう”と口走る。この未知の暴力性。「運が良けりゃ」で、死体までも喰いものにする貧民たちに与えたブラック・ユーモアのイメージ。ここには、上品な山田が、しかしそこからかけはなれたものにも人間の真実を見ようとする、つきつめた視線があるのだ。山田洋次監督を、”体制内での保護が忘れきれない”作家等と軽々しく断定してほしくない。”体制内での保護”というものは、そんなに甘い汁ではない。自己を確立しつつ、体制内に身を置こうとするとき、その保護に見合わぬ苦闘を余儀なくされるのだ。下手なドロップ・アウトより、はるかにきびしいのである。 しかし、私は一つだけ、良い事を知っている。同化できない田舎育ち→同化できなければオエライ人にもなれないし、出世コースにも乗れない→劣等人間→エッチでド助平なプロレタリアート。こんな、風が吹けばオケ屋がもうかる式の論法で、インテリ様が大いに下積みぶってみせるのかという事をである。高校が義務教育化した様なこの御時世に、しがない中卒、ルンペン・プロレタリアートの資格充分な私でも、一面で体制内の保護を受けている限り(私の苦闘に比べれば、ケチな保護だとは思うが)、受ける事少なきプロレタリアートを気取る事は、とてもじゃないが偽善的でできはしない。私より甘い体制の保護を受けるインテリ様が何を言っているのか。平田さん、学生がそんなに甘えられるとは、私は思っていない。そこで、真に主体的に生きようとすれば、それはそれで大きな苦闘であると思う。しかし、それはルンペン・プロレタリアートを気取る事では断じて無い。もう少々自分の立場というものを、しっかり見すえたらどうなのであろう。そこからしか、他人や社会の本当の事も見えてきはしないのだ。ましてや、映画を見たり創ったりする次元では、なおさらである。森崎東監督、この一文は、そっくりそのまま監督にも、つきつけている事をお忘れなく。 (東京都・会社員・24歳) |

キネ旬ニュー・ウェーブ 映画評を書く「立場」について 平田泰祥 自らを確立することを (キネマ旬報1972年2月下旬572号) 何のために? 映画評は、映画解説なのか? キネ旬 でもさかんに作家を取り上げ、研究論文をのせ、“ここが……監督の言いたい所ではないのか?”などというきわめて“解説”的なことを書いている。なるほど、私のような愚かな人間は、イングマル・ベルイマンの 高貴な芸術映画は、さっぱりわからず、なにがなんだかチンプンカンである。そして、“解説”論文を買って読み説明されてみると"ああ、なるほど“と、いちおうわかったような気がする。そして、また見、また読む。なんと味気のないくり返しであることか。そして、私自身、その映画解説を自分で書いて、自己満足し”映画のことはなんでもわかるぞ!“なんて顔している。おお、なんたるチア! 最近多くの人々にいろいろ忠告されたり、話を聞かされたりした。そして、今、映画から私が問われていることは、「立揚」であると思っている。 キネ句においても、映画評=映画解説があまりにも多すぎるのではないか? つまり、今の映画評論家の人々は、自分の「立場」を押し出さない。かろうじて「立揚」を踏まえて映画評をしているのは、松田政男氏ぐらいではなかろうか。 例を上げれば、佐藤忠男氏自身は、小川紳介監督の「三里塚」を支持しているにもかかわらず、あの作品が観客の「立場」を問うているにもかかわらず、佐藤氏は小川監督の「立場」になろうとはしない。またそれを弾圧する「立揚」にもなろうとはしない。あくまでも第三者としてその“映像”的な面や監督の立場を“解説”評価することしかしないのである。はたして、小川監督がこのようなことをしてもらうために「三里塚」の映画を作ったのだろうか。私は、第三者であってはいけないと思うのだ。 “映画はあくまでも、おもしろいものとして俺は考えたい。政治的に映画がなることには反対だ”という友人は、「ソルジャー・ブルー」を評して“これは戦争反対の映画であり、僕は、このことを深く考えなげればならないと思う”と言った。友人は、「ソルジャー・ブルー」という映画を児て“戦争反対”ということを考え、その時点で政治的になっている。 が、しかし、数時間が過ぎてしまうともう“映画は娯楽だ!”と言っている。こんなに矛盾していることはない。 友人は、自分の「立場」を決めたくないために言い逃れしているにすぎないのだ。そうまでして「立場」を築こうとしない友人は、現在行なわれている日本の政治に関心を持とうとはしない。水俣病も学生運動も、すべて他人事であり、自分は生きているのだからそんなこと“勝手にやってくれ!”という気分なわけである。そして、映画で水俣病や学生運動を見せられると一時的に考え、実生活では“勝手にやってくれ!”となる。なぜ、“一時的な考え”を実生活まで持続させない! そして、自分の「立揚」として映画を見、考え、評しないのだろうか。 この「立場」を築かない理由を読んだ。この理由はりっぱである。少々りっぱすぎて私はみじろぐぐらいである。寺脇研氏の「他者と自我に関する映画的思考」(キネ旬二ュー・ウエーブ一月上句新年特別号)である。しかし、私はこの論丈を認めない。確かに“生きる”ことに関する限り、これは正しい。全くそのとうりである。みじめな人々は、同情なくても必死に生きる。それよりめぐまれている私もやはり生きること、せいいっぱい真剣に生きることになる。しかし、それを知った上で寺脇氏に問いたい。あなたの「立揚」はどこに置くのか? あなたが「水俣」を見、どうしようもない自分をなさけなく思う。それを“生ぎる”ということで答える。しかし、あなたが水俣の人々を水俣病にしてしまった、ということなら、あなたはどうします。それでもなお“どうしようもない。やはり目我が生きることしかない”と居直りますか? あなた自身が水俣病を作りだしていることを忘れてはいけない。その時に、あなた自身の「立場」をどこに置くか? 水俣病患者を支持する「立場」か? それともチッソ工場の「立場」で、文明発達のためにはどうしようもない、あきらめよ!と水俣病を認めるのか? 水俣病を作り出した国家の一国民として、その責任を自覚しなければならないのではないか。それとも第三者となり、“水俣病患者たちには同情する。しかし、私はどうしようもない。だから、それは、国家にまかせるしかない。私たちがなんと言おうと仕方がない。やはり最後には、水俣病になった人々の不運でしかない”とするのか? “今、たとえば沖縄返還協定をめぐって闘っている人たちへ、闘いから逃げてデモにも参加せず、下宿でこんなものを書いているぼくのささやかな言いわけであるつもりだ” 今、闘っている人々(この「水俣」の土本典昭監督もふくめて)は、はたして戦わず逃げている人々に、第三者となって高みの見物をしている人々に、“言いわけ”を求めているだろうか。私は“言いわけ”など絶対に求めていないと思う。今、我々は「立場」を問われているのである。その「立場」もYESかNOかの二つのうち一つである。第三者の「立場」は絶対にゆるされなにのだ。 私はそうする 話は少し飛ぶかもしれないが、以前、TVでエリア・カザン監督の劇場未公開の「紳士協定」でこの「立場」の問題について、ハッ!とさせられたことがあった。グレゴリー・ペック扮する主人公はユダヤ人差別の本を書くため自からユダヤ人となりいろいろな迫害を受ける。そうして恋人ができる。ドロシー・マクガイア扮する恋人は、上流の娘で内心は、ユダヤ人差別反対の立場である。ある時、食事をしているとそのレストランである男がユダヤ人をけなして迫害していた。ドロシーは、それをただ見ているだけであった。グレゴリーは言う。“なぜその時君は、そのユダヤ人をかばって、迫害している男に立ち向って行かなかったのか!”と。 ドロシーは答える。“私は、あの時どれほどあの男を憎んだかしれないわ! 私は、どんなにユダヤ人を助けて実力であの男に立ち向おうとしようとしたか……でも…でも……私はユダヤ人を差別なんかしてないわ!”。ここでグレゴリーは結論を出す。“差別を根強くはびこらせる人々は、差別を行っている人々と、心の中では差別反対でありながら、見て見ぬふりをしている人々、つまりドロシーたち上流、中流の人々で、一年に一度ぐらい差別反対のキャンペーンをすることだけで差別がなくなると思っている人々だ”と。 このことを寺脇氏に考えてもらいたい。あなたは“ドロシーの立場”にいることに“言いわけ”をして第三者の「立揚」で、ひたすら逃げようどしているのではありませんか。逃げて問題が無くなるのなら、みんな逃げるでしょう。誰かがやらなくてはならないことが、今、そこにある。それならばやろうじゃありませんか。同世代の一人としであえて言います。“言いわけ”をして逃げないでください。 古い映画評=映画解説ならば、新しい我々の映画評=映画における自からの「立場」の推進、とすべきではないでしょうか。映画は今ますます多面化しつつある。そこで、最も重要なのは「立場」をどこかに置くか? ということになると思う。もし、映画において政治のことが入るのを反対し、娯楽の「立場」になるなら、私は、そういう人々が安易な考えで「三里塚」や「水俣」を評するのをゆるさない。 私は現在の映画評論家諸氏に言いたい。“あなたたちは、自分の「立場」をどこにおいて評しているのか”と、鈴木則文監督は、今村昌平監督が川島雄三監督にたずねた“なぜ、かくも愚劣な作品を作るのか?” そうしたら“生きるためです”と答えた川島監督を、誰よりも尊敬し、商業監督の職人に徹すると何かに書いてあった。私は、これだけ自分の「立場」を崩ざない鈴木監督を尊敬する。どんな愚劣な作品を作ろうと鈴木監督は、「立場」をYESとNoの中間においている人々よりも立派である。 今、我々は「立場」を問われている。私は逃げない。私は水俣病患者たちの「立場」につく。私は、小川監督や土本監督の「立場」につく。そして、決して止めない。 日本の一国民として、加害者は誰であるか! 被害者は誰であるか!を認識しなければならない。それを踏まえて“生きる”ことに徹しなげればならないと思う。中間派、第三者、見て見ぬふりをする者。このような人間であっては、絶対にならない。 五四九号の随想で川本三郎氏は、“社会派の映画やルポは苦手。この現実を見ろ!考えろ!で声高に迫る。私はえらくない。すいません、の逃げの一手”と自からの「立場」を言い最後に“こんな映画(水俣)が現れては、こちらもいつまでも甘えてはいられない”と言う。 逃げていた「立場」が、 “甘えてはいられない”によって、立ち向う「立場」へ成ろう、としている。その努力が必要のだ。除々に、確実に、一人一人が「立場」を築くことによって。自からを確立できるのだ。 “な仁もできない自分は、どうすればいいのか?” なにもできないことはない。まず、なにかできないか?を考えることから始めればいい。「立場」を確立しつつ、探しつつ、続けて行き、拡大し、方向付ければいいのではなかろうか! 私は、そうする。 (大竹市・学生・18歳) |

キネ旬ニュー・ウエーブ 批評する「立場」の深化のために 角田研 平田泰祥氏の「立場」論の議論の混同について (キネマ旬報1972年3月下旬574号) 1 平田氏が言う「批評する立場」とは、どんな立場を言うのか、私は一瞬不可解な気持にされた。何故なら平田氏が「立場」と言う時、それはふたつの「違った種類の立場」が不思議に混同されて使われているからなのだ。 「違った種類の立場」とは一体何か、つまり(広義の)政治的立場と批評的立場である。平田氏は「映画評=映画解説」として、映画の略筋に若千の私見を付録して済ませている「映画評論家」に対して別れを告げるのだが、さて自分の方は、と言う事になると「水俣病患者たちの立場につく」と言う。なるほど、今、水俣病患者の立場につかない事は、即公害企業の立場につく事、犯罪的行為だ。しかし、平田氏が映画「水俣」に対して「観察」として関っている以上、患者の立場につくと言っても、平田氏の立場とそれとは果てしもなく遠いのだ。まして「加害者になるのはいやだ」風な責任のがれでは、もっと犯罪的だ。映画を生れて初めて見たミケランジェロ(ゴダール「カラビニエ」)が、スクリーンに飛び込んで行ったのと、平田氏の「立場」とは五十歩百歩に過ぎないのではないか。もっとも、平田氏が水俣病患者達と、積極的な行動を共にしているのなら、前言は撤回するが。 私はむしろ、寺脇氏が「水俣病患者たちには同情する。しかし、私はどうしようもない。」と言う時、その言葉だけを取り上げるなら、正しいと思う。何故なら、それは映画と自分との距離を素直に認めた発言だから、なのである。私は批評の出発点(立場)をここに置きたい。平田氏の言う「立場」が、現在(以前から持続して)間われている事は確かで、それを明確にしなければならない事、その立場を明確にしない評論者がいてはならない事は重要である。しかし、それのみでは決して、「映画評=映画解説」を批判しなければならない、とは出てこない。政治的立場を問う事、それは批評的立場を問う前提としての問題であって、今、平田氏の主要な批判の対象である批評的立場の問題とは、さし当って別のものとする必要があろう。私は平田氏にこの車を言って、彼の映画批評のよりいっそうの深化を、同じ投稿マニアのひとりとして、求めたい。 2 批評的立場とは何か。私が批評する時、それはすべて「今、自分は学生である」と言う点から出発している。私は高校時代の闘いの苦い(?)敗北を受け入れ、入試に合格し「学生」と言う市民社会の身分を得ている。入試と言うものが、身に付いた市民的価値観の度合いを測るものである限り、それに合格した私は、過去に於いて市民社会に対する闘いを(少なくとも主観的には)全力で行っていながら、今その片隅でコソコソ生存し続ける自分を見るのである。そんな私にとって、批評とは市民社会の内で自分の精神的位置が「どこから来たのか、どこにいるのか、どこへ行くのか」と小さな兵隊のように検証する作業に他ならない。まったく「僕にとっては、活動期は過ぎしまった、僕は年をとったのだ。反省の時が始まる。」とでも言っているように…。だが、そうする時、私の批評的立場は正しい、と確信できるのだ。 映画とは何か、その事を考える時、私はそれを「作品」と言った完成されたものとしてでなく、<作品―鑑賞>と言ったもっと総体として「映画」を考える。だからそれは単なる作られた構造ではなく、ひとつの運動の回路。つまり<作品(創造)→鑑賞(批評)→作品…>と言う風な、連続する運動の回路であり、それが「映画」だと思える。鑑賞とは私達観客に対置される物であって、それは当然批評をする場合の位置である。つまり、自分がどうしようもなく観客である、と言う場所に批評が立つのである、と思う。又、映画が運動であるととらえる以上、批評は単なる感想の枠内にとどまってはならず、運動を構成するもの、つまり批評自体が運動的にその一環となるものでなげればならない、と思う。「運助的に」などと言うと小難しくなってしまう(自分でも分らなくなる場合がある)のだが、結論を言うなら、批評が単なる「一般の観客」の為の映画解説になってはいけない、と言う事だ。 何故なら、映画解説では決して「鑑賞」の側に立った発言になれないからであり、その事は<作品―鑑賞>と言う回路を回り統ける運動を停滞させるからである。 もっとも、こうした「映画批評=映画解説」がその方法として行なわれる事は当然だったろう、とも思える。それはブロック・ブッキングなどの様に<作品―鑑賞>の回路を全く無視した方法が代表する時代では、製作者からの一方的な作品の押し付けを観客に媒介するもの、それが映画批評でありすなわち映画解説であった、と思えるのである。だが、五社も一角が崩れ、ブロック・ブッキングの先も見えているような現在、そして映画の自主製作運助や上映運動が非常に広範に行なわれるような現在、それは作品を取りまく情況のすべてが変化する現在なのだ。そこでは映両批評もやはり変化しなげればならない。 3 では、「運動的に行う」映画批評とは何か。その大前提は、とにかく私達が観客である、と言う事である。私達はひとりの観客として映画と出会うわけであるけれども、その出会いこそが映画批評のすべての方法ではないだろうか。私達は映画と出会うたびに、その映画に仮託していろいろな事を考える。愛、社会、人間、戦争……。しかし、そこで常に忘れてならないのが、私は観客である、と言う事である。私達が映画に思いをよせる時、しかし私達は常に自分の生活を持っていて、そこから離れる事ができない事も知らなければならない。これは、私達の日常生活と全く隔絶されたヤクザ映画のようなものでも、やはり切り離せない。そこで行なわれる「代行」としての演技ですら、観客の日常生活から余りにも大きな距離を持ちつつも、しかし、それに対する観客の思い入れも結局は彼の日常生活に根ざしたまま、離れない筈だ。 つまり、映画と私逮の日常生活との出会いを契機に、それ迄の道程とそこからの旅立ちを述べて行くこと、それが批評であり、それは決して「観客」の一点から離れた所では行い得ないものなのだ。 こうして「観客」と言う事を考える時、多くの映画評論家が「沈黙」と言う全くもって観客無視の(私にはそう思える)上映を行った作品をベスト・テンに推しているのを見ると、彼等には「プロの観客」としての当り前の感情すら持ち合せていないのか!と思ってしまう。彼等は自分が観客である事を忘れてしまっているのだ。 「プロの観客」たる映画評諭家は、ではどうあるべきなのか。彼等の批評も「映画との出会い」である本質に違いはない。批評する事に於いてプロとアマの違いなどないのだ。しかしながら、彼等には少なくとも素人の観客=批評者の批評に対するオルガナイザーでなければならない。それは同時に、総体としての映画に於けるオルガナイザーでもある。つまり、彼等の批評は運動のエネルギー源であると共に、その批評の、映画の、そして総ての行く先をはるか望遠するようなものでなげればならない、と思うのだ。 こうして考えて来ると、平田氏と別の意味でも、やはり真の批評家と呼べる人の少なさには驚くが、しかし、それはかえって、今、批評の定型がない事、批評が混乱している事、つまりそれは今が「いい情況」なのだ、とも思える。 私はその中でこそ、自分自身の「出会い」を求められるのだ、と思う。 (東京都・学生,20歳) |

| キネ旬ニュー・ウェーブ 平田泰祥 周麿要氏に対しての森崎東論そのII 〈立場〉論についてのわたしの再論 (キネマ旬報1972年578号) 自問自答したい 最初に、周麿要氏に対して私には反論する資格がないと思う。なぜなら、周麿氏は、現実としてそれを考え、私は、頭の中でそれを考えているからだ。氏の言うとうり物質的なものを精神的なものは決して越えることはできないからである。むしろ私の考えの弱点を指摘してくれたことに感謝しなければならないと思っている。だから、正面から反論はしません。ここでは、私の自論と、私の「立場」それに森崎東の「立場」を考え、自問自答してみたいと思います。 私は前の論で森崎東の連帯とは“観客と主人公と監督”の連帯だと言った。これをもう少し具体的に拡大してみようと思う。観客の「立場」。主人公の「立場」、そして監督の「立場」、三者の{立場」の同一共有を、ここで仮に連帯としてみると、三者の「立場」がどんなものか具体的に検討してみる必要があろう。 最初に主人公の「立場」。今までの森崎作品の主人公には、ひとつの共通性がる(女シリーズに限っての場合)。それは劣等感を持つ人間が居直ることによって、劣等感を持たない人間と同じ位置、或いは、それ以上の位置につくことができうる、という点である。第一作「女は男のふるさとヨ」で、笠子は劣等感を持ちながら、それに居直ることで堂々として、一緒に旅をする男より高い位置につけた。「女生きてます」では、もっとそれがはっきりする。好子と梅本の話で、好子は劣等感に居直ることができたが、梅本には、それができない。梅本が好子を求めて家をつぶし、血を出して叫ぶシーンなどは、自らの劣等感をさらけ出している。だからこそ、そういう人間が居直り、より高い位置からの結びつきが必要だった。「女売り出します」においても、浮子と武のエピソードは、そのことが言える。“劣等人間を描くことが俺のテーマだ!”と言う森崎東の意図は、こんな形で表れている。 監督の「立場」。これは安易には、全てを語ることはできない。その中で上げれば、まず、森崎東監督は、文部省や警察からニラマレル映画を作ろうとしているということである。つまり、東映やくざ映画との共有性が森崎映画にはある。そして、その同一観客が、最高の観客なのである。図的に言えばピンク映画を見る観客と、文部省映画の観客は対立する。しかし、山田洋次映画と文部省映画は同一し、東映やくざ映画とも同一する。そして、森崎映画は、山田映画や文部省映画などと対立し、また、芸術映画とも対汁する。そういう、全ての人々に対してではなく、最高の観客のために森崎映画は要求されるのだ。そういう例として、{女は男のふるさとヨ」において、竜子が花子の行為に対して警察にくってかかるシーン。あそこには、正に、森崎東の怒りが、国家に対してある。また、「女売り出します」にもあった。浮子がスリのスリをして警察につかまり、竜子がまたくってかかるシーン。このシーンにも、悪いヤツは、いったいどこにいるのか? というような皮肉を込めた怒りを、ぶっつけている。そして、ここでも重要なことは決して竜子や浮子、その他の女たちも、決して警察には負けていないということである。森崎東は言う、“小川紳介のような映画を撮りたい!”と。これは当然考えられることである。小川監督の映画は徹底した反権力映画であり、反権力の戦いをしている人々の結びつきの映画なのである。そして、森崎東は、視点は異なっているが、求めているものの共通性はあると言ってよい。それから考えて、森崎東の「立場」の一部がはっきりしたと思う。 ここで少しずれて、周麿氏の言うことについて考えてみたいと思う。氏の最も言いたいのは「生産体系をささえ、無気力化せぬ生き方を求め苦しむべきだ。」につきると思う。私はこれは全くその通りだと思う。人は生きるために働かなくてはならないし、働くという手段(生産するとは限らない)においても自己を失わない、無気力化しない生き方をしなければならない。そして、個々の人たちは、それを求められる。そして、ドロップ・アウトせず苦しむ。全く正しい。しかし、もう少し私に言わせてもらえば、苦しみ、何を得るのか?ということになる。苦しんで、あれはだめ、これはだめと常に自己否定を続けていては生まれるものが何もない。その時、私は森崎東が生産するもの(映画)の中に、苦しみを居直り、ある一つの「立場」をつらぬくバイタリティーと私への連帯を求めるのを見たのだ。 山田洋次と森崎東 周麿氏は、森崎東が上品なのに、下品ぶって劣等人間ヅラをし、連帯ぶるのは、間違っている。彼の方法では、劣等人間の連帯は生まれない、と言う。でも、私は、たとえそれが絶対不可能であっても、その姿勢に共鳴する。その、やろうとする意気込みに賛成する。私は、苦しむよりも、ガムシャラにやることで、何かを見つけたい。何かを得たい。やれるところまでやってみたい。それが必要なのではないだろうか。森崎東がドロップ・アウトした人々の万歳映画を描く姿勢は、ドロップ・アウトした人々は、劣等人間でありながら、その劣等感に居直り、優秀人間より強くなりうることができる、ということを言いたいことにつきる。そして、その居直った人たちの結びつきが、今、私などが友を持つ、その友の結びつきではなく、最も心にふれるものの原形であるということだ。その結びつきこそ、今、私たちに必要なものではないか、と思うのである。また、私が山田洋次を批判したくなるのもそこなのである。 山田監督の主人公は、過保護すぎる、という批判が多い。私も、その一人である。例えば「家族」のラスト。旅の途中に死んだ子供の代わりに新しい子供が生まれる。そのうれしそうな倍賞の顔。私は思った。“人間が生きるなんて、こんなもんじゃない!”と。私は、ラストに、子供の死を背負って生きる倍賞の顔を求めたのだ。少なくとも「なつかしい風来坊」や「吹けば飛ぶような男だが」には、あんな甘さは絶対に無かった。最新作「寅次郎恋歌」でも、もはや完成された世界をあっちに行ったり、こっちに行ったりしている。森崎東には、完成なんて、ないだろう。不完全の中に、キラッ!と輝くものがあるのだ。山田監督の視点は、反撥を感じているサラリーマンの視点から、もう一歩つき出て欲しいのだ。五三〇号の土田啓三氏の言ったことを私も言う。“寅さんのごとく、失敗を繰り返しながら、新しい喜劇の創造に取り組んでもらいたいものだ”。 もう一つ、例をあげよう。シナリオ誌一九六八年十二月号の中に山田洋次と森崎東の未映画化シナリオ「女房がポックリ?」というのがある。話は、サラリーマン裁判官がバーでかわいい女に逢う。次の日から空想にふける。かわいい女が主人公に結婚しようと迫る。主人公は、女房がポックリ行くのをまた空想する。空想がひどくなり、犬が死んだのを女房と間違え、精神病院行きとなる。そして、事実がわかり、離島の裁判官となり死す。これには「なつかしい風来坊」の早乙女のイメージを拡大している。そして、山田監督の視点がいかに不満いっぱいで、安定しているが面白くない、毎日毎日をあくせく働くサラリーマンの視点に密着しているかがわかる。全くこれに対立するのが森崎東ではなかろうか。 話しをもとに戻し、では観客の「立場」。これは、千差万別で、はては私などから映画評論家大先生まで、森崎映画を見ている。だから、観客の「立場」などわかるはずがない。しかし、観客の感動から考えてみたい。森崎映画の感動は、どこから生まれるのか? 私が感動したシーンは、劣等人間たちのみじめな姿ではなかった。彼らの涙に感動したのではない。山田洋次はよく感動的なシーンをつくる。森崎東は感動的なシーンを作ったりはしない。それは、生まれるのだ。「女生きてます」でポチのシーンについてふれたショットの意味はそれだ。また、ラストに子供の手を取り、赤子を背負った婦人のショットになる。そのシーンには、森崎東の温かさ、また、人の生きることの、人と人のかかわりを、我々観客に問うているのだ。私は、あのラストシーンにショックを受けた。ラスト前まで、ありきたりの人情映画だったものが、ラストで私に迫って来た。あの貧しい女の姿に、私は感動した。なぜ? 森崎東は、あのショットを感動的に撮っていたのか? 違う。なぜ? 私には、こうだ!とはっきり答えられない。しかし、あの貧しい女のショットは“生きている”という姿なのだ。そして、つき進めれば、貧しい女の人が、決して自殺するのでもなく、泣いているのでもない、やはりここにも“居直り”、森崎東的居直りの姿があったのだと思う。観客(少なくとも森崎東の言う最高の観客)には、そのことがわかったはずである。言葉ではなく、感じとして。 結論として、私は、少々、主人公と監督と観客の「立場」を強引に結びつけてしまった感じがする。しかし、私は、周麿氏の言う通り森崎東監督が、いかに“連帯”を!と言っても、観念以上のものにはならない。だから、周麿氏の言うことは大部分正しいのである。しかし、観念や精神的なものとして、物質以上にはならないとしても、連帯的な、何か、がありえるのではないか、と思う。 「立場」について ここで、再び、森崎監督の「立場」を考えてみたい。先日、吉田喜重監督の話を聞き、氏はこんなことを言った。“感動的な映画を作るのは、たやすい。それを作るには、思想、或いは、それに似たものを信じればいいのだ。私は、それを恐れる。感動的な映画や、信じることを恐れる。私の映画は、だから、感動的ではなく、あらゆるものが相対し合って描かれる。信じることができないのだ。あらゆるものに対して疑問を持つのだ”と。 森崎東の映画が感動的なのは、森崎東が何かを絶対的に信じているからなのかもしれない。それは何か? またそれは、なぜ信じるようになったのか? 吉田喜重監督や大島渚監督は信じることができない世代だと思う。彼らは、戦争にだまされた。そして敗戦後、民主主義の理想にもまただまされた。六全協時代に、六十年安保時代にと常にだまされ、裏切り続けられたのだ。昭和二年生まれの森崎監督も、同世代の一人だ。京都大学時代には、大島渚監督と共に、戦っているはずなのである。”信じること”のできない世代の森崎監督が信じたもの。それは、理想だろう。私たちに、最高の観客に対しての理想なのだ。そして、森崎監督は、権力に対しての、文部省に、警察に、ニラマレル映画を作るのだ。 森崎監督が、私にはまだはっきりしない理想を描くことで、やはり、それは、吉田監督が“信じられないからあらゆるものを相対的位置に置き、描く”ということと、共通するのではないかと思う。私は、これらの“信じること”のできない世代、熊井啓、小川紳介、東陽一、浦山桐郎、大島渚などを、もっと考える必要があると思う。 森崎東監督は、「女生きてます」以後、この作品で打ち出した思想や、理想、それらをどのように方向づけ、拡大しようとしているか、それも考える必要がある。 「生まれかわった為五郎」「女売り出します」の二作が「女生きてます」以後作られた。感想を一言で言えば、「女生きてます」を、まだ突き抜けていない、ということになる。 「生まれかわった為五郎」に関しては、五七二号の白井佳夫氏の評と同じことを、森崎監督に言いたい。見ていて、為五郎ではなく森崎監督は、緑魔子のシカ子を描いているのではないか?と思えた。しかし、この作品で、緑魔子の一世一代の演技をさせたのには驚いた。気が早いが七二年の女優賞は、彼女にあげたい気持ちだ。 「女売り出します」には少し、「女生きてます」に提出されたものが、拡大されていた。協同脚本に、熊谷勲を離れ、東映やくざピンクものの掛札昌裕を使ったことが、原因だと思う。掛札氏は、石井輝男の残酷エロもの、中島貞夫のドキュメンタリー・エロもの、鈴木則文の温泉ものとポルノものなどの協力脚本家だ。森崎監督は、ここで東映やくざ映画との共有性を求めたのだと思う。だから、この作品を見ると、明らかに、文部省や警察の人たちが見ると気分が悪くなるように作ってある。きわめて、ある観客だけのため映画という感じを受ける。この創作ノートで森崎監督は、こう書いている。 “人情というのは、自然発生的な人民の連帯感覚であり、体制の倫理の義理とは対立するものだ。というのが伊丹万作の弟子の掛札氏の説だ。だから、体制によって疎外される連帯を常に求めたのが人民だと思う。だが近代学問はそれと**によって栄えた。だから::人民::せよ!と言う”。(緑字はコピー不全で読み取れない箇所、調査中) 映画の中で、人情というものが「女生きてます」は三つのエピソードで、分裂的だったので、統一に欠けたのに対し、今度は、一人の浮子をめぐるエピソードで、浮子とかかわりあう人たちとの人情が、前二作以上に描かれていた。それはまさに、居直りの連隊と、掛札氏の言う人情的連帯の統合の結果だろう。森崎監督の拡大方針が、ますます、私に近寄ってくるように見える。 この作品は、スリを“彼らは正当な働きで生きている”とは、森崎東は描いてない。彼の言いたいのは、ストリッパーや、スリなどケチな泥棒たちや、小料理屋で働く人たちが、サラリーマンで多少の反撥があり、しかしがまんして想像や、酒を飲んでウップンを晴らし、体制の中で居直り、つき抜けることもできない人々よりも、“生きている”のであり、より高い位置にいる、ということなのだ。ラストの朝子の顔のストップ・モーションに、反撥を感じるサラリーマンの人たちは、何を感じたろうか? おそらく“彼女はいいなあ”と思ったはずである。武が、山谷のドヤ街でオカマが死に、それを区役所に届けると、死に場所が名前で「浅草様」となって骨箱に入れやがったと怒るシーンがある。このシーンもいかに、国が、ドヤ街の住人なんてものを、人間として扱っていないか、という森崎東の怒りだ。武も浮子も愛国心なんてものはないだろう。竜子にも。ここには、森崎東と主人公たちと観客のユートピアがあるのだ。そうも思えて来る。武が口癖のごとく、“笑わせるぜ、全く!”と言う。これは、健がなにもかも反撥し、コンチキショウ!と思うのが、あの口癖となったのだ。武は自分の置かれた位置に反撥している。劣等感を持っている。しかし、その武がやくざに指を切られ、八丈島で百姓をしているとラスト近くで言う。その時、私は、妙な感じを受けた。 「女生きてます」の梅本は、最後まで居直りきれずに終わったが、ここで、武は“八丈島の百姓さ、笑わせるぜ、全く”と言いながら、居直っているのだ。武はここで、八丈の百姓だ!と誰に対しても言えるのだ。妙な感じとはそれである。人が生きる、その図式、理想を森崎東監督は、一歩一歩、進みつつあるのだ!と私に確信させてくれた。 私の世代は、大島渚や吉田喜重が、”信じること”のできない世代なら、”信じること”のできる世代なのだ。逆に言えばファシズムでも信じるかもしれない。しかし私の「立場」は森崎東監督や、その他のすべての監督たちと私のそれに対する戦いとして確立して行くのである。 私は森崎監督の賛歌を、ここに書き綴ったかもしれない。でも、私は、森崎映画と、戦っていることも、わかってもらいたい。”信じること”のできる世代、”ぬるま湯”ニッポン世代だからこそ、森崎映画も、突き抜けなければならないのだ。この議論は、そうした形になるだろう。全てのものを踏まえて、我々の世代は、前進すべきだ。 (大竹市・学生・19歳) |

森崎 東 義理人情について 『喜劇・女売り出します』創作ノート (シナリオ 1972年3月号 『喜劇・女売り出します』) 一口に義理人情というが、義理と人情はもともと対立するものであって、前者は体制の倫理、後者は自然発生的な人民の連帯感覚であるというのが、伊丹万作の弟子にして掛札昌裕の師灘千造の説であります。 おそらく義理と人情を同一範チュウに引くるめてしまったのは近代主義なるものであって、人民たちは昔から義理によって疎外される連帯の回復を常に求めつづけたのであろうと、私も思います。だが、近代主義にとって、義理と人情の対立は、無視し得る差でしかなかった。物理学をはじめとする近代学問は、おそらく、このエントロピーを排除し無視し続けることで学の権威を謳歌して来たのでしょうが、人民はといえば、それははじめからエントロピーそのものでしかなかった。 前田陽一が「芸術としての映画でなく、芸能としての映画を!」といい、田坂啓が「映画でなく、今こそ活動写真を!」という、その言葉は、無視されることを拒否するエントロピーの反逆であると私には思われます。 私もまた、あらゆる権威によって無視されつづけて来た無数のエントロピーたちを、三尺高い舞台の上に勢ぞろいさせ、拍手を送り、投げ銭を投げてやりたいのです。そして、出来ることなら「日本一!」と声の一つも掛けてやりたいのであります。 全宇宙のエントロピーよ、団結せよ! |