![]() マスターコントロールの概要

マスターコントロールの概要

鉄道模型のコントローラの一般的な市販品は速度を制御するボリュームと進行方向を設定するスイッチのみで電車を制御します。

実際の電車はモーターを制御するマスコンで加速し、回生ブレーキと油圧式ブレーキで減速します。回生ブレーキは電車が慣性で走行している時にモーターを発電機として利用し、その電力を送電線に戻す事が出来ます。発電電流を制御すると発電機の負荷が変わるのでブレーキの働きをします。自動車のエンジンブレーキと似た減速をします。

油圧ブレーキは自動車のブレーキと同じですが、ブレーキペダルでは無く、油圧バルブをレバーで制御します。

実物の電車は加速はモーター、減速はブレーキと役割が分かれています。そこで鉄道模型で加速、慣性走行、減速を再現できるようにマイコンでモーター電流を制御するマスターコントロールを製作しましたのでご紹介します。駅でキチンと電車を停止させる事が出来ますか?

【正面パネル】

手前左のレバーがマスコン(主幹制御)でレトロ調にクランクレバーとしました。写真の位置で停止状態で時計方向に回すと電車は徐々に加速します。ノッチを付けてクリック感を出しています。クランクレバーで10kΩのボリュームを回します。

マスコンを戻すと慣性走行で徐々に速度が低下し、やがて停止します。左奥の速度計で現在の速度を表示します。

慣性走行中に手前右のブレーキレバーを反時計方向に回すと右奥の油圧計が上がり、ブレーキがかかります。こちらも10kΩのボリュームです。

手前真中のトグルスイッチは進行方向切り替えスイッチです。その奥の四角いプッシュスイッチはTCSセンサーを使って自動停止するプログラム運転スイッチです。

速度計と油圧計はラジコンサーボを利用しています。電車の速度はマイコンのPWMでモータードライバーを制御します。

【背面パネル】

背面パネルには電源コネクタとヒューズ、線路に接続するコネクタ、TCSセンサーコネクタがあります。線路をショートするとモータードライバーが破損する可能性があるのでヒューズは1Aとしています。

【ATC自動運転】

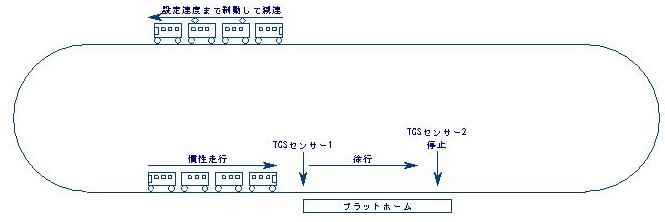

正面パネルの角型SWを押すとATC自動運転となります。マスコンやブレーキの位置に関係なく設定速度までブレーキで減速し、ATCセンサー1で徐行運転。ATCセンサー2で停止します。設定時間停車後手動運転に戻りますのでマスコンの設定速度まで加速する事になります。センサー1をプラットホーム直前に設置し、センサー2を先頭車両停止位置に設置すればATC

SWを押すたびに自動的に駅に停車します。センサー1通過時に十分な速度に減速していない場合は、車内人身事故防止のため駅を一旦通過し、もう一周してから停車します。TCSセンサーは3個接続できますが、今回は2個のみ使用します。ATC自動運転中にもう一度ATC自動運転スイッチを押すと手動運転に戻ります。