![]() スケールスピードメーターの概要

スケールスピードメーターの概要

現在、1/12電動ラジコンカーは最高速度30km/hとすると、実物に換算すると12倍の360km/hというF1並みの速度を実現しています。

鉄道模型でも実際には、どの程度の速度になるのか測定して換算表示する装置をマイコンを使って製作して見ました。

測定の対象となる模型はラジコンカーや鉄道模型、更に実物のバイクや自動車も測定できるように光電管方式を採用します。

光電管方式は昔々、警察が速度超過取り締まりに利用していた方式で、一定の距離に2台の光センサーを設置し、センサー間を通過する物体の通過時間を測定して速度を算出する方式です。

速度は小学校で習った距離を時間で割る事で算出されます。算出された速度(秒速)を時速に変換しますが1時間は3600秒ですから、秒速の3600倍が時速という事になります。

スケールは1/10であれば実物の1/10の大きさで出来ていますから車体の長さを10倍すれば実物と同じになります。従ってスケールスピードは測定した速度をスケール比倍する事で求める事が出来ます。

模型を実物に換算した速度(km/h) = 距離 / 時間×3600×スケール比 / 1000

模型のスケールにはたくさんの種類があります。1/2,1/4,1/6は日本ではほとんど見る事は有りませんが、海外では大型の模型は自動車、バイク、飛行機など多数存在します。1/8,1/10,1/12,1/16,1/20,1/24はラジコンカーに多くみられるスケールです。一方鉄道模型はHOゲージが約1/87、Nゲージは約1/150です。従って測定できるスケールは1/150から1/1までとします。

光電管

光電管は模型用として利用するので小型である事と、実物も測定できるように光源とセンサー間が最低でも5m必要であることを想定して選定します。

赤外線も検討しましたが、光電管を設置する時に光が見えないと調整し難い事もあり、可視光レーザーを採用する事にしました。

下の写真は秋月電子で販売されている薄型赤色レーザー発光モジュールLM-102-B 650nmです。

パネルセッションなどでペン型のレーザーポインターを使用しているのを良く見かけますがその中に入っているレーザー発光モジュールです。

光電管の間隔を最低10mmとしているので薄型を選びました。最低を50mmとすれば一般のレーザーポインターでも問題無いでしょう。

このモジュールは+3Vで発光しますので単三乾電池乾電池2本をスイッチ付き電池パックに貼り付けます。接続は赤色がプラス、白色がマイナスです。電池ボックスは千石電商で入手しました。

450円

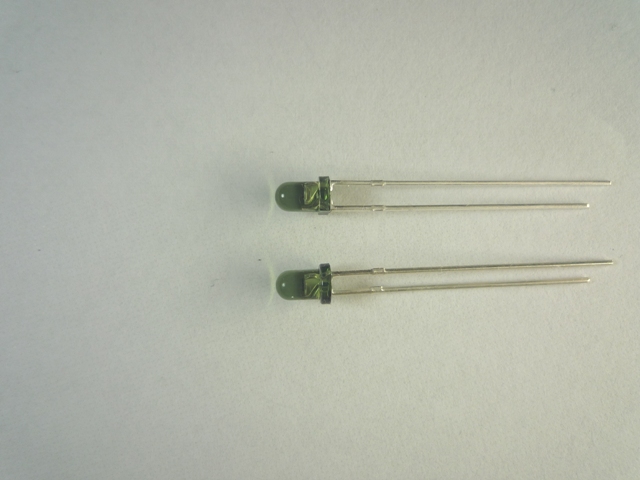

受光側は下の写真のような照度センサNJL7502L(新日本無線)を使用します。

LEDのような外観ですがフォトトランジスタです。

先端に光を当てるとコレクタからエミッターに電流が流れるようになります。

エミッタに接続する抵抗値を選択すると照度センサーとして使用できますが、今回はレーザー光のON/OFFを感知すれば良いので光スイッチとして動作させます。

2本のリード線の長い方がコレクタ、短い方がエミッタになります。そのままでは外光が入ってしまうので内径がφ4程度の黒色ビニールチューブなどを被せて正面からの光だけを受光できるようにして使います。

100円(2個入り)

100円(2個入り)