home

|

長年使ったローテータの指針がおかしな動きをするようになり、

プリセットが効かなくなった。 マニュアル操作であればアンテナを見ながらモーターは回せる。故障箇所はローテータ本体のR30 ポテンショメータの不良であると見立てている。 ローテータの交換はアンテナシステムを組む際に、考がえてはいたが、安全に一人で交換するようには準備はしていなかった。 マスト倒れ防止治具を作って、ローテータを交換しました。 2013.11.2 update | |

サムネイルをクリックすると大きい画像になります。

Click on each image for a larger picture. | |

|

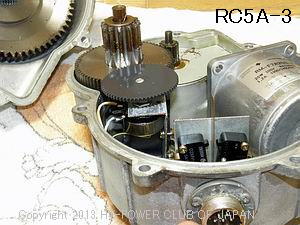

うちのタワーはコンクリート柱13m 下側の腕金についているローテータはクリエートデザイン製RC5A-3 1989年頃から使っているのですが、設置まもなく指針の不安定な場所があり、だましだまし使っていたが、最近になってコントローラーの指針がさらにおかしな動きとなり、CCW方向に回り南で止まる。 こいつをまずはスペアのRC5-3に取り替える。 | |

|

昔は軽いガス管を使っていた。当時はマストを一旦持ち上げて、下に降ろしてぶらぶらさせてローテータを交換すると言う手段を取っていたが、今はマストだけでも質量60kgを超えるので、とても人力ではできないし、上が長いので、ぶらぶらさせられない。風が無くてもチェーンブロックで持ち上げたら倒れちゃう。 今回はマストをチェーンブロックで持ち上げる方法を取るのであるが、マストの倒れ防止を考えねばならない。 そこで、マストを引き上げている間、倒れ防止の金具を取り付けてから工事を行う。これはイワブチのLAHという金具。4020円+5% | |

|

LAH金具に、自作のマストクランプを取り付け、マストを引き上げている間、Uボルトで固定し倒れ防止を図るわけです。 足場金具はチェーンブロックで引き上げる際、ワイヤーを引っ掛けるために、ここに一次的に移設。あとでアンテナの方向を定め、ローテータのマストクランプを締付ける際にもここを持って回せば簡単。 | |

| チェーンブロックをベアリング台に引っ掛けて、 | |

| 下側はマスト用足場にワイヤーを介して引っ掛ける | |

|

マストベアリングのボルトナット、マストクランプボルトナットを緩めておいて、チェーンブロックでマストを少し持ち上げる。 | |

|

ローテータを外せるところに来たら、マストクランプを片方だけ外す。 | |

|

柱上で、ローテータをRC5-3に交換する。

ユニバーサルカップリングのピンもだいぶ磨耗してた。

いっしょに交換すべきであるが、スペアを用意してなかったのでそのまま使った。 尚、RC5Aは回転トルク16kgm、ブレーキトルク150kgmであるが、 RC5は回転トルク6kgm、ブレーキトルク70kgmなので、能力は一つ下である。 質量もRC5Aの8kgに対し、RC5は6kg | |

|

RC5-3 この後、マストクランプを取り付け、Uボルトを緩め、マストを降ろす。 | |

| マスト倒れ防止治具のマストクランプは外す。 これで暫定的に使う。 | |

|

使ったチェーンブロック

呼び名はチェーンブロックではなくレバーブロックと呼ぶ KITO CORP ローディレバー LL126というやつ 1/2TON 操作力は40kgf 今ではもうこの型式はなくなっているようです。 レバーブロックL5シリーズに置き換わっている。 このレバーブロックは知り合いのじっちゃんに借りたものだが、 オーバースペックで、単体質量約3.8kgは柱上へ持っていくにはちょっと重い。レバーが長いので、コンクリート柱ならよいけど、3角タワーだと、中でレバーを操作できないね。 調べてみると象印 Y2チェーンレバーホイストとか海外製のやつもある。 1万円ぐらいで買えるものもあるので、頻繁に使うなら1台買っておいたほうがよいのかも。 高所作業なので、確実に操作できて、安全に使えるものがよい。キトーレバーブロックLX003(荷重250kg 標準揚程1m)が使いやすいかも。 | |

RC5A-3分解 | |

|

出力フランジMC-62を取り外す。 マストクランプのM8六角ボルトを外し、これをフランジにねじ込めばフランジが外れます。 ※英文取説には取外しの手順や、組みつけ方が書いてあります。 | |

|

ケースの十字穴つき六角ボルトM6を外して、ケースをあける。 クリエートの設計者はS=10ディープソケットの外径がいくつなのか知らずに設計しており、普通に手に入るs=10ディープソケットがケースに干渉して使えない。メガネも入らないんだよ。 後日、 1/4sqのソケットを使うと干渉せずに外せることがわかった。 | |

|

不良のポテンショメータ R30はここ。黒いギヤはM3止めねじで固定されている。

| |

|

ギヤを外し、ポテンショメータを外したところ

| |

|

このポテンショメータ、摺動接点の接触不良ではなく、巻き線が断線していた。

取説の値が正しいとしたら±12V電源で1kΩの抵抗値というのはちょっと小さすぎて24mAは電流流しすぎ。明らかに設計がおかしい。定格1.2Wのポテンショメータに0.576Wの電力なので、定格の半分以下ではあるが、ダメでしょ。 ※英文取説の1kΩは間違い。日本語取説のロータ本体点検においては全抵抗5kΩと記載あり。 ポテンショメータと、出力フランジ下の防水シールを取り寄せ、早く修理しよう。 WEB情報の分解写真を見ると、RC5のギヤはどうもアルミダイカスト製みたいだし、使っている部品の強度がこのRC5Aよりも弱いみたいだ。早急にRC5Aを復活させねばならない。 | |

|

ポテンショメータ クローズアップ ワイパー接点は端子を介さず、リードを直に引き出している 英文マニュアルによると、R30は東京コスモス製RA25X20SB102だと思われるが、どこにも東京コスモスの刻印はない。 このポテンショはふたのかしめ形状から推察すると、ヴァイオレット電機製のポテンショだと思われる。(コントローラー側のポテンショもVIOLETの刻印があるゆえ。) 94は1989年4月製造だと思われる。 製造年月2桁表示は日立式 西暦末尾1桁+製造月1-9、O、N、D ポテンショを調査すると、1/2ストロークのところで断線しており、全抵抗値は5kΩ。 説明書の13ページのFigure2点検表には、ローターのポテンショメータ抵抗値は5kΩと書いてある。なので8ページ部品表はわざと問い合わせが来るように種がまかれている。 | |

クリエートデザインに補修パーツの価格を問い合わせたところ、 ポテンショVr 5kΩ x1個 = \1,700-(税別) オイルシール x1個 = \160-(税別) S1.ボルト M8x30 W \60- x 4個 = \240-(税別) S2.ボルト M8x20 W \50- x 5個 = \250-(税別) S3.ボルト M8x75 W,N. \100- x 6個 = \600-(税別) ハウジング用ボルト M6x18 \30- x 7個 = \210-(税別) 送 料 \800-(税別) 小 計 \3,960-(税別) 消費税 \198- 合 計 \4,158- とのこと。早速注文した。 | |

|

クリエートから取り寄せた部品 ポテンショメータはRA25X(-55℃~+100℃)ではなくRA25Y(-10℃~+100℃)だった。 RA25Y20SB502 1700円も出して買ったけど、RA25Yならマルツパーツ館で698円だに。 | |

|

巻き線型ポテンショメータ RA25Y20SB502 5kΩ 1.2W 分解能0.19% ということは巻き線は526Turnということ。 | |

| リード線を半田付けし直して組み込もうとしたら、ピンの位置がちがう。 | |

| しょうがないので、ヤスリで穴を長円に広げて組み込み | |

| 仮組みして試運転、OKだった。 あとはグリスをきれいなやつに交換して、ボルトを新品にとりかえて復旧させるだけだね。 | |

クリエートのローテータの組み付け記事で、分解時にマーキングしておくように書かれているところがあるが、その必要はない。0deg北基準で組めばよい。 ①ポテンショメーターは1/2ポジション。つまり、コンローラーとつないで、針が0度になるようにポテンショメータギヤをまわしておく。 ②ファイナルギヤを載せる時には、ドッグ(タブ=割りピン)をストロークエンドリミットSWレバーと180度反対方向にして組む。 ③再組み付け時に、ファイナルギヤ1/2山ずれる場合があるが、気になるようであれば、マニュアルでモーターシャフトを少し回して、ドライブキヤを回してスコンと入れてやればよい。 英文取説には組み直しの手順の記載がありますよ。 | |

| ギヤを外して、古いグリスを排出し、灯油とパーツクリーナで洗浄 | |

|

グリスは リチウムグリスを使った。 ニチモリNEW-SL PM70 -10℃~+150℃ 低温は得意ではない。 クリエートは-20℃を下回る環境下では東レダウコーニングMOLYKOTER EM-30Lを使えと言っている。 2025.5.3 このグリス、末期はパサパサになり摺動抵抗が増えてダメになるかと心配していたが、 12年後分解点検したところ、潤滑性は大丈夫そうだった。 | |

|

ドライブギヤ、ファイナルギヤを組み付け。この位置で1/2ストローク。コントローラをつなぎ、ファイナルギヤを少し傾けて、ポテンショギヤを回して、針が北を指すようにしてセット。 どうしても半山が詰められない時は、ポテンショギヤとポテンショシャフトへの組み付け位相を少しずらすとよい。 コントローラーを使って、モーターを回しCCW南リミット、CW南リミットでそれぞれ+10度程度オーバーランしてちゃんと止まり、ポテンショを壊していないことを確認しておく。 この確認はハウジング上を組む前に、机上でコントローラーを接続して確認する。 CWエンド、CCWエンドでコントローラーの針が行き過ぎるのであれば、出力ロータリーシャフトを少し傾けて、ポテンショギヤが空回りしたところで、コントローラーの指示を見ながら、ポテンショギヤを手で回す方法で行うとよい。 出力ロータリーシャフトの下側のシャフト受は磨耗して遊びが出ているので、この方法が使える。 新品近い場合はロータリーシャフトを少し上へ持ち上げて、ポテンショギヤとの高さをずらして、ポテンショギヤを回す。 | |

| 上部ハウジングにコーキング材を塗布し、 下ハウジングとドッキング。十字穴つき六角ボルトM6X18を締め付ける。 | |

|

オイルシールを出力フランジ(MC62)に取り付けて、少しグリスを塗っておく。 キーを組み込みシャフトへ嵌合。 オイルシールの外径内径は同じようであるが、旧品とは若干大きさが異なる。 外径50、内径35、幅6ぐらい。 | |

| ねじ部にもコーキング材を充填し | |

| ねじ止め後、ねじ周囲もコーキングしておく。これで完成。 | |

RC5A-3コントローラ | |

|

コントローラーもガラスが曇っていたので、外して裏側も拭いてやったらきれいになった。

RC5A-3と、RC5-3は反転ディレー時定数が違うだけ。ちょっと反応が鈍いだけで、そのままでも使える。 | |

RC5A-3 本体再塗装し柱上へ再設置 2016.5.16 2年半放置していてようやく元のRC5A-3へ戻す | |

|

また何年も使うので、塗装の補修(気休めだけど) アルミの塗装というのはなじみが悪い。 | |

|

ユニバーサルカップリングUC-1は新品をおごってやった。 20年前は4500円だったのに、知らぬ間に値上げされてた。 Amazon CQオーム 8033円+送料525円 | |

|

今回使うレバーブロックはKITO LX003 能力250kgf この前使った黄色いやつは重いので、今回はこれを新調した。能力さえあれば軽いほうが楽だ。 楽天ショップで11280円送料込み | |

|

下側のフックは、愛知タワー工業でもらった治具に引っ掛ける。

写真には写っていないが、今回もマスト倒れ防止金具を使って、引き上げ時にはマストが倒れないように保持している。 | |

| 持ち上がったら、2年半使った仮のローテータRC5-3を取り外し、古いユニバーサルカップリングUC-1も撤去、交換する。 | |

| 設置完了 | |

取扱説明書1st edition 1982年7月rc5a-3-manual-1982-7.pdf 3.5MB

回路図抜粋 1982年7月rc5a-3-sch-1982-7.pdf 400kB X1218 説明書 1993年1月x1218-manual 1993-1.pdf 700kB |

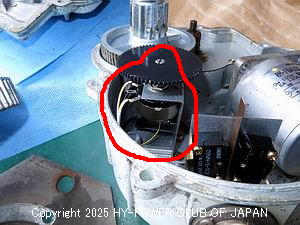

RC5-3を分解 2025.5.4 2年半放置している間に、能力オーバーで内部のギヤが欠けて使えなくなったRC5-3の中身を見る | |

| アルミダイカスト製の

中間ドライブギヤが欠けていた。

2025-5-17 部品価格 RC5-3ドライブギヤ 1200円+10% | |

|

ポテンショメータは旧タイプで、可動接点はスリップリングを介さず特設引き出すタイプのもの。 ケースのハウジング部分は、RC5A-3と共通部品のようですが、モータも小さいし、出力フランジはMC61でロータリーシャフトとの嵌合はテーパーである。 | |

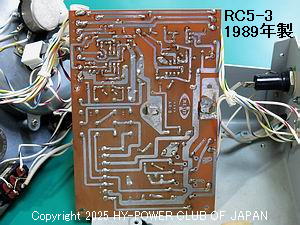

コントローラRC5-3の修理 2025.5.10 RC5A-3ロータ本体の動作確認は、シャックのコントローラを使わず、スペア機のRC5-3のコントローラを使っている。 先日RC5A-3ロータ本体の確認時に、RC5-3のコントローラを使うと、PRISET動作の際に、つまみをCCW方向に回しても動かなかった。一方、CW方向は良好であった。 | |

| RC5-3コントローラ AC電源リード線1989と、 基板生板の製造ロット0989、 PRESETポテンショロット捺印03から1990年3月以降生産のマイナーチェンジモデル。 | |

|

内部の基板を見る。 オペアンプ電源には78L05や79L05が使ってあり、設計変更がされている。 | |

| 半田面、クラック等なし。 | |

|

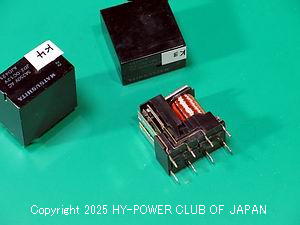

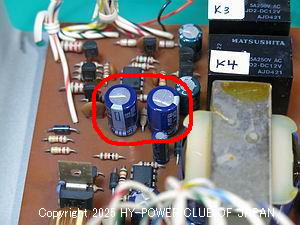

リレーを外してみて、K3,K4をテレコにしてみたが変化なし。 容易にケースが外せたので中の接点の状態も見てみた。 | |

|

リレーコイルの電圧を測定する。 CCWを制御するK3は6.3V程度しか印加されておらず、カチッと言うけど接点は動いていない。 一方CWを制御するK4は動作するがその時のコイル電圧は7.4V程度であった。 あとから考えると、リレーコイルの元圧はインジケータの裏側の2つのランプの電圧に等しい。ランプの端子電圧を測定することで、±12V電源自体があやしいと気づくべきであった。 12Vコイルのリレーの最小動作電圧は、定格の80%以下であろうから7Vや6Vでの動作は保証されていない。 AJD421松下リレーはすでに製造中止のようですね。 | |

|

±12V電源は、半波整流で作っているのだが、電解コンデンサがあやしいと見た。 C1、C2は470μF16Vが使ってある。 これを部品箱にあった1000μF16Vに交換したら、リレーコイルには11.5V程度印加され正常動作に戻った。 トライアック制御回路電源のC4も一緒に交換しておいた。こっちにはDC14Vが印加されるので25V耐圧にすべき。 | |

|

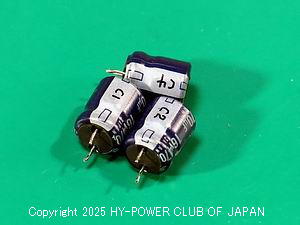

外した電解コンデンサ。 外観上は主立った変形はないが、強いていえばC1のフィルムにしわがある。C4は基板側が若干膨らんでいた。 | |

|

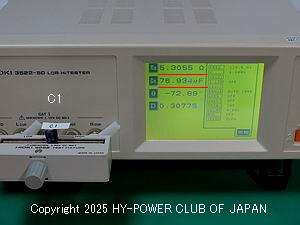

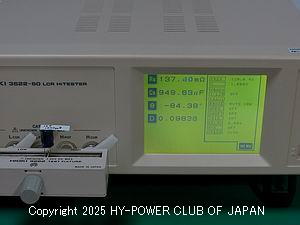

HIOKI LCRハイテスタ 3522-50で特性を測定 容量は低下しており、等価直列抵抗Rsも大きい。 36年前の製品である、非通電での保管でも電解コンデンサは悪くなる。 | |

| C2も同様 | |

| C4も | |

|

ちなみに1000μF16Vの特性はこんな感じ。 これが新品時の値。 | |

シャックのRC5A-3も、コンデンサを交換 2025.5.10 RC5A-3コントローラーは特に不具合は出ていなかったが、メータ照明電源電圧が低かったので、こっちもコンデンサを交換しておいた。 | |

|

C1,C2は16V1000μFに交換、C4は470μF25Vに交換しておいた。 ACコードのロットから、1988年製だと思っていたが、PRESETのポテンショメータVIOLET製RA28Yのロットが93だったことから、1989年3月以降の製造と判明。 | |