日本列島が桜色に染まる春、

一方、海辺に目を向けてみると、関東では5-6月の大潮の満潮時に、

アマモという名の海草がいっせいに開花するという。

〈計り知れない実力〉

ーー いよいよ海も春めいてきました。釣り人としてはクロダイ.アオリイカという2大スターの乗っ込みが気になるところですが、テクニックやタックル同様に気になる存在がアマモなんです。

尾崎 いいところに目を付けましたね。釣りにかぎらず、アマモはこれからますますクローズアップされるキーワードですよ。

ーー アマモって、もともと身近な海草なんでしょうか。

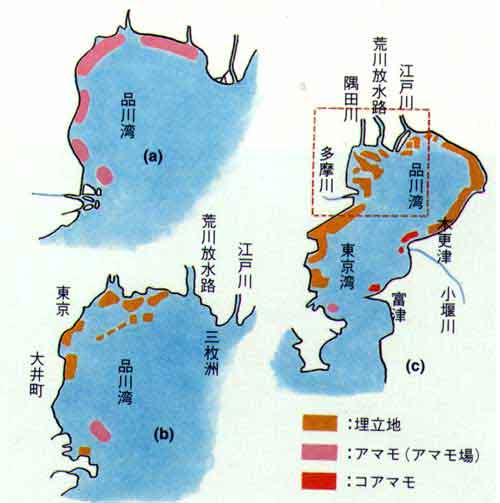

尾崎 開発や埋め立てが進む以前は、東京や千葉の湾奥もアマモだらけでした。

ーー アマモの価値というのは最近になって気づいたものなんでしょうか。

工藤 いやいや、昔から漁師たちに認識されていました。

尾崎 アジモとか全国にいろいろな呼び名があってね。アマモに魚が好んで

着くというのは世界共通の認識です。

ーー 魚にとってアマモの何が魅力なのでしょうか。

尾崎 それはもう、恰好の隠れ家であり、酸素の供給場であるわけですから。その影響力たるや地球温暖化レベルの話で、人によってはアマゾンの熱帯雨林と同等の働きを持っているといいますからね。

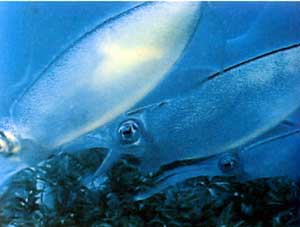

工藤 藻実際に酸素や炭素の生産量を計算するとそうなるみたい。アマモ自体も光合成を行なって酸素を出して、自ら有機物になる。さらに葉上には微細な藻類が育つ。藻類はものすごく生産速度が早く、どんどん細胞分裂して、それが小さな甲殻類にどんどん食われて、それを稚魚が食べる。また、アマモ自体が流れを複雑にするため乱流ができ、それが稚魚にとって、人工的に作ろうとしても作れないほど微妙な快適空間になるんです。

尾崎 根が発達してくると、根元にたくさんの甲殻類が着く。今の時期ならヨコエビの仲間がたくさん着いて、稚魚のエサになります。さらに微小な巻き貝が、ひと株のアマモに300とか500も着きます。あれだけの貝を養えるのだから、その実力は計り知れない。茎をパッと切って、太陽が出てきて午後ぐらいになるとエアーがブワーツと吹き上がってますよ。まあ、そんなことをしなくても、コケのところをよく見ると、無数の酸素が玉状になって付着し、ギラギラ光っています。

ーー アマモを好む魚にはどんな種類がいますか。

尾崎 いくらでもいますが、まず思いつくのはウミタナゴ。それからギンポ。ギンポが江戸前の代表的なテンプラダネだったのは、アマモが多かったからで、アマモがなくなってギンポも幻の食材になった。

工藤 アマモを好む魚は本当に多い。一生涯をアマモ場で過ごすとなるとアミメハギやヨウジウオなどに限定されますが、稚魚の時期をアマモ場で過ごす魚はマダイ、アジ、メバル、カワハギなどなど、人気の釣りものはほとんどといってもいい。

ーー クロダイはどうでしょう。

工藤 いっぱいいますよ。大きいのから小さいのまで。もっと小さい稚魚は、アマモ場よりもっと奥の干潟に群れています。

ーー 乗っ込み期の大型クロダイの胃の中からアマモが出てくるらしいんですよ。

工藤 アマモに着いているエビやカニを食べる時に一緒に食べちゃうんでしょう。

尾崎 シロギスもアマモ場で育って、ある程度してから沖へ出ます。