<平泉2 中尊寺>

(ひらいずみ・ちゅうそんじ)岩手県平泉町

旅行日 '87/8 '95/8 '09/8

地図を見る(ここをクリック)

高館から10分ほど歩くと中尊寺(ちゅうそんじ)。駐車場や土産物屋で賑わう麓から「月光坂」と呼ばれる長い長い坂道を上りきり、幾ばくかの拝観料を納めると、いよいよ光堂こと金色堂(こんじきどう)を目前にできます。

高館から10分ほど歩くと中尊寺(ちゅうそんじ)。駐車場や土産物屋で賑わう麓から「月光坂」と呼ばれる長い長い坂道を上りきり、幾ばくかの拝観料を納めると、いよいよ光堂こと金色堂(こんじきどう)を目前にできます。

中尊寺金色堂は天治元年(1124)藤原清衡(きよひら)によって建立。奥州藤原氏三代(清衡、基衡、秀衡)プラス泰衡が安置されています。もちろん国宝。

(参拝のしおりより)金色堂の内部です→

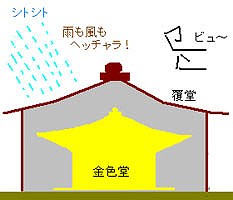

さて、黄金に彩られたこの堂を風雨から保護するために、覆堂(さやどう/おおいどう)が建てられています。

郵政省に内緒でちょっと切手を・・。

金色堂が建てられてから五十年ほどしてこの貴重な金の御堂の腐朽を防ぐため簡素な覆いが造られ、室町時代中期頃には旧覆堂(右写真)の姿が整えられたと思われるとのこと。

金色堂が建てられてから五十年ほどしてこの貴重な金の御堂の腐朽を防ぐため簡素な覆いが造られ、室町時代中期頃には旧覆堂(右写真)の姿が整えられたと思われるとのこと。

旧覆堂は長きに渡って金色堂を護ってきましたが、新しい覆堂の完成によりその役目を終え、現在は移築・保存されています。写真で見て左の方、あるじを失ったカラの堂の脇で芭蕉像はひっそりとたたずんでいるのでありました。

こちらの白い巨堂が、昭和43年(1968)までの解体修理の際に建造された新覆堂。

こちらの白い巨堂が、昭和43年(1968)までの解体修理の際に建造された新覆堂。

耐震・耐火、防湿・防虫のため鉄筋コンクリート造。参拝者はガラス越しに金色堂を眺めることになります。

「ホトケさま、ちょっと息苦しそうだなぁ・・」と思うのは私だけではないでしょう・・。大した信心も無い者が云うのもなんですが・・。

中尊寺にはすばらしい寺宝が数多くありますし、平泉にはほかにも多くの史跡・旧跡があるのですが、紹介はここまでにします。

続けて、芭蕉の句(↓)をどうぞ。

<芭蕉の句>

<芭蕉の句>

五月雨の 降り残してや 光堂

(さみだれの ふりのこしてや ひかりどう)

<句意>

- (あの、すべてを朽ち腐らせてしまうと言われる)五月雨もこの光堂だけには降らなかったのであろうか(今もその名のように光り輝いている)。

三省堂・新明解シリーズ「奥の細道」(桑原博史監修)より

雨の中詠んだ句のように思えるのですが、弟子の曽良の日記によればこの日の天気は良かったそうです。

また、つい先頃発見された「芭蕉自筆本」にはこの句はなく、

五月雨や年々降りて五百たび

蛍火の昼は消えつつ柱かな

の二句があげられています。

平泉・高館の頁へ

平泉・高館の頁へ

スタート頁(地図)へ

ホームページへ |「奥の細道」目次へ | メールはこちら

![]()

高館から10分ほど歩くと中尊寺(ちゅうそんじ)。駐車場や土産物屋で賑わう麓から「月光坂」と呼ばれる長い長い坂道を上りきり、幾ばくかの拝観料を納めると、いよいよ光堂こと金色堂(こんじきどう)を目前にできます。

高館から10分ほど歩くと中尊寺(ちゅうそんじ)。駐車場や土産物屋で賑わう麓から「月光坂」と呼ばれる長い長い坂道を上りきり、幾ばくかの拝観料を納めると、いよいよ光堂こと金色堂(こんじきどう)を目前にできます。

金色堂が建てられてから五十年ほどしてこの貴重な金の御堂の腐朽を防ぐため簡素な覆いが造られ、室町時代中期頃には旧覆堂(右写真)の姿が整えられたと思われるとのこと。

金色堂が建てられてから五十年ほどしてこの貴重な金の御堂の腐朽を防ぐため簡素な覆いが造られ、室町時代中期頃には旧覆堂(右写真)の姿が整えられたと思われるとのこと。 こちらの白い巨堂が、昭和43年(1968)までの解体修理の際に建造された新覆堂。

こちらの白い巨堂が、昭和43年(1968)までの解体修理の際に建造された新覆堂。

平泉・高館の頁へ

平泉・高館の頁へ