|

|

|---|---|

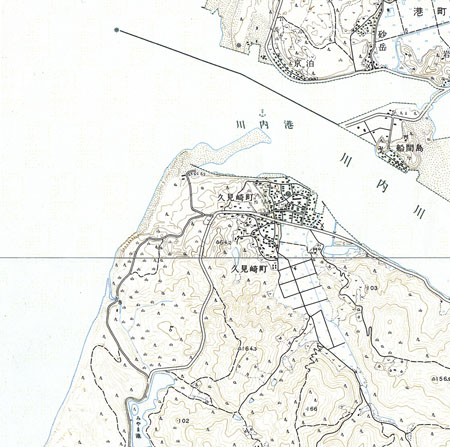

川内原発1号機が着工されたのは1979年1月。まだこの地形図には反映されてないだろうが、すでに着工前の下準備は着々と進んでいた。海岸側に原発は建設されるため、付け替え用として内陸側に新しい道路が造られた。現在原発構内の敷地となっている部分には「荒地」のマークが広がり、既に土地買収を終え、樹木は伐採され、これからブルドーザーで大規模に山を削り整地してゆく段階なのであったと思われる。またこの地図では分からないが、船間島の北側には川内火力発電所が立地する。 |

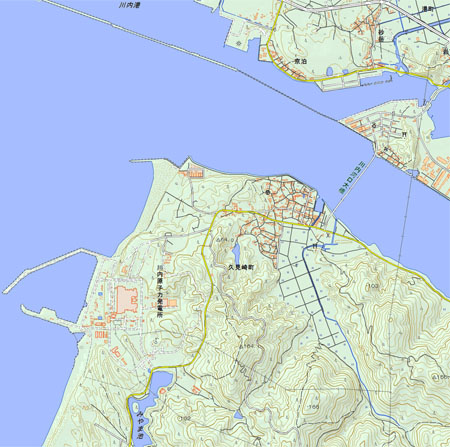

大きな港湾施設を持つ、川内原発がひときわ目を引く。南側(下側)のみやま池の右側に建つのは原発のPR館。川内川の河口には、右岸の船間島と左岸の久見崎とを結ぶ大きな橋が架けられた。この橋もまた原発関係の交付金で建設されたものである。船間島の東側の砂州が埋め立てられ、小規模な工業地域が造られた。原発と河口の橋を除けば、それほど大きな変化はない。 |

使用地形図・1/25000西方(1979年11月30日)、1/25000羽島(1979年2月28日)、電子国土地形図(2014年11月現在)。いずれも国土地理院発行

<基本データ>

<基本データ>

<薩摩川内市と川内原発の概要>

<薩摩川内市と川内原発の概要> <交通>

<交通>