1915年のことだった。ある日、東京早稲田大学の学生だった敏子の弟が、自分の先生を食事に招いた。その時、敏子は初めて英文学と日本文学の両方にひいでた学者に会ったのである。彼は米国のエール大学に学び、博士の学位(ドクター オブ フィロソフィー)を取っていた。敏子より十四才上であったが、段々とその人柄を知るにつれ、敏子はその人を父親のように尊敬したのだった。

彼は東京の家に書生と二人で住んでいるという、淋しい生活をしている人だった。妻は病身なので三人の子供と一緒に田舎へ行ってしまい、そこでまったくの田舎風の家で暮らしていた。

一方彼は、敏子のような日本の女性─英語を話し、自立の精神を持ち、しかもあくまでも研究心の強い、そんな女性を見て驚いたのだった。彼は夜学を教えに行く前に、週二回は二時間ばかり時間に余裕があったので、その時間に英文学を指導にきてもよいと申出てくれた。勿論、誰か適当な仲間をみつけて一緒に勉強するということだった。

敏子は喜んでそれに応じ、一人の女友達と一緒に勉強を始めて、語学、会話の面でも非常な進歩を遂げた。この勉強の取りきめは、何年か続いた。

この先生の名誉を少しでも傷つけるようなことがあってはならないので、この人はミスターXとしておこう。

X氏の家庭生活は,いわゆる政略結婚というか,親の便宜で決めてしまうという結婚慣習の結果として起こった悲劇の例である。X氏が早稲田大学の学生であった頃,卒業も間近い休暇に家へ帰省したのであった。するとそこに縁談がおこっていて,伯父さんが仲人となって隣村の豪農の娘との結婚が取り極められたというのである。彼の留守の間に,もうすでに結納を取り交わしたということだった。その娘は教育があるでもなく,美しくもないらしく,彼はその人に会ったことすらなかった。

彼は何とかしてその縁談を断ってくれと再三頼んだのだが,それでは伯父さんの顔が潰れるからといってどうしてもきき入れてはくれなかった。一緒になってみてもしいけなかったら,いつ離婚してもよいとまで言うのだった。

まだ若かったX氏は富農の独り息子で,当時“神童”と評判された少年だった。彼はかねてより,卒業後は米国に留学する計画を立てていた。父はこうした彼の望みをすべて知った上で彼に迫った。もしこの縁談を承知すればエール大学の学費も出すが,もし拒絶するなら学費の支払いは無論のこと,留学も許さないというのである。息子も色々考えたあげく,遂に親の望み通りに結婚を承知することにし……そして彼の人生は目茶苦茶になってしまった。

彼が最高の栄誉を以てエール大学を卒業して帰国すると,東京で妻とのまったく味気ない生活が始まり,それが二,三年続いた後,妻は結核にかかった。そこで、妻は国元へ帰らねばならなくなり,彼は書生を置いて東京に残った。そして,夏休み中などは三人の子供の世話もしなければならなかった。彼は本当は政治家になりたかったのであるが,このような家庭の事情の下で,それもあきらめて,早稲田大学で講義をすることになった。彼は生徒の間で人気があり,講義も面白いし,学者としても広く知られるようになった。

さて月日は流れてゆき,その間敏子のX氏の下での英文学の勉強は着実に進歩を遂げていった。その頃彼女は二度目の就職をしたのだが,その職場ではどうも今までの英文学の知識はあまり活きなかった。ハイドロリック・エンジンK.K.という(アメリカのジェネラル電気のような会社である)その会社で使われる工業上の専門語を,彼女は知らなかった。彼女は事務所で色々なことを独りでやらなければならなかった。速記者,翻訳者,書類係,そしてタイピストである。彼女の下には一人のギリシャ人と二人のスイス人がいて,そのスイス人の一人が書いた手紙は,句読点もなければ,綴字は間違いだらけの凄いもので,いつも敏子が直して英国人の所長に届けなければならなかった。

ただ,敏子は月給の点では大いに満足だった。普通タイピストの給料は当時一ヵ月十五円位のものだったが,敏子は二百円も貰っていた。男子でもそんな高給取りはめったになかった。それで彼女は自分で一部屋を持てたし,そこでゆっくりと勉強もし,読書も出来たので大変嬉しかった。その頃から彼女は,土曜日の午後や夜に,英語を教えることを始めたのである。

こうして敏子は働きながらお金を貯めていたが,ある時X氏が“いっそ会社を止めて英語を教えたらどうだろう。”と言ったので,そのことを真剣に考えるようになった。彼女の英語の知識は十分だし,もし始めるなら自分も援助しようとX氏は言うのだった。

敏子はお金も十分貯めていたので,かなり大きな家を借りて,そこに学校として必要な設備を設けるくらいの資力はあった。そこでそれを実行に移すことにして,ここにその頃としては類のない“子供英語遊び学校”というものが発足したのであった。

それは小さな子供達の学校だった。子供達は,政治家・実業家,美術家などあらゆる階層の家庭から来ていた。学校は東京でも評判となり,大成功だった。敏子は二人のアメリカ人のほか,何人かの日本人の教師も雇って,“英語遊び学校”は大繁盛したのだった。 そうこうするうち,海外からの人々の日本への訪問もようやく頻繁となり,イギリスの女流飛行家エミイ・ジョンソンなども日本へやってきた。高田敏子はこのジョンソン女史のインタビューのラジオ放送に翻訳をすることを頼まれた。それは何の前準備もなしに,ぶっつけ本番で行なわれた。この仕事の後も,彼女は英国の教授の通訳を頼まれて,ラジオで何ヵ月かの間放送の仕事をした。彼女の評判はなかなかよく,このような仕事を時々頼まれて出演した。

高田家に不幸なことが起こっていた。母が癌にかかり,一年も患っていたのである。彼女はまだ五十七才であったが,その年1922年に遂に亡くなってしまった。敏子は後にこう書いている。“母が一年間患っていた間,父はやさしく面倒をみていました。毎日のように父は母の病床の側にすわり,時には病人の食事も自分で作ったりしました。母が死ぬ前に,父は何時間も母を膝に抱いて,少しでも楽にして上げようとしました。臨終の床で母は,父との楽しかった年月を感謝していました。父は‘私ももうすぐ行くからね。そうすれば永久に一緒にいられるし,もう別れることもない。’と言いました。母はほんとうに安らかに死んでいきました。”

母が亡くなった次の年,あの大正十二年の関東大震災が起こり,東京は灰燼に帰してしまい,敏子の学校もせっかく隆盛に向かっていたところを全焼の憂き目に会ってしまった。その時,東京,横浜はほとんどの地域が焼野原と化したのだった。そのうち幸にも敏子は皇居の近くに地所を見つけて,そこへふたたび学校を建てることにした。今度は女子の学校で,英語を主とした専門学校であった。

後年,彼女は言った。“過ぎてきた道を振り返ってみますと,色々と浮き沈みはありましたが,でもどんな時でも決してくじけてしまわなかったのは有難いことだと思っています。失意の時にも,いつでも私は‘どんな幸運が私を待っているかも知れないのだから’と自分に言いきかせていました。きっとこれは信仰からきたものであったと思います。”と。

X氏は自分の母が田舎で独りになってしまい,彼の助力を求めていたので,東京を去ることになった。そうすれば彼は故郷で家族と共に暮らすことが出来るわけである。彼はそれまで研究に使った書籍を,苦心して書き入れた注釈もそのままに,すべて敏子に与えて去って行った。

彼は故郷の地に住みついてから間もなく,内外の知識の深いところから,その地の大学の総長に任ぜられた。また新聞社の社長にもなって,時々記事を書いていた。こうして彼はその地域社会でのリーダーとして活躍した。敏子は彼に海外事情を知らせるために,種々の英語の印刷物や雑誌類を送ったのだった。

敏子は幾度か結婚の機会があり,ある時には立派なアメリカ人からの話もあったのだが,いつもそれを無視してしまうので,父も家族の者も大変心配していたのである。ある時父はこの話を持ち出したのだが,敏子の答はこうだった。“私を嫁にやって,高田家から追い出したいのですか?”

父は言った。“そりゃいつまでもこの家にいて欲しいさ。しかし私もいなくなってしまった将来のお前の幸福を思うとね。…お前はとても淋しくなってしまうだろうよ。だから,私の生きているうちに結婚しておくれ。”と。

すると,彼女は自分の夫に対する考えを述べた。“もし私がとても尊敬出来る人,そして私の百科事典になってくれるような知識の広い人に出逢えたら,私は結婚します。そうでない限り,私はむしろいつまでも独りでやってゆきます。”

“何てうぬ惚れの強い子なんだろうね。鏡を見てごらん。私の言う事をきかないと後になってから,どうして無理にも結婚させてくれなかったんだろう,とお父さんを恨んで独りで泣くことになるよ。でも,独りで暮らすのがどんなに辛くても淋しくても,決して後悔しないと言うのなら,それは自分の好きな人を見つけるまで無理に結婚しなさいとは言わないよ。”

敏子は約束した。“決して後悔はしませんから,どうぞ私の好きなようにさせて下さい”と。

“それ以来父はもうその事を言い出しませんでした。”と後に敏子は語った。

X氏はかねてより敏子に,外国で勉強し,そしてその際世界を一周してくるようにと勧めていた。彼は自分が三年間米国で大学院生として留学した経験を生かして,彼女が計画を立てる上で色々手伝ってくれた。彼女がこれを実行に移したのは,1929年のことだった。最初何ヵ月かを英国で過ごした彼女は,それからアメリカ留学の計画を立て,その地へ渡った。

後の彼女の話である。“日本を立つ前,私はX氏から頼まれたことがあったのです。それは,もしコネチカットのニューヘブンの近くへ行くことがあったら,エール大学で死んだ友達の墓を訪ねてみて欲しいということでした。そこには特に外国の学生のための墓が大学構内の墓地の中に建ててあって,それは美しい日本文字で書かれているということでした。彼はまた,自分の学んだ教室も見てきて欲しいと言い,色々指示してくれました。”

敏子はまた,いつか日本で声楽家の音楽会があった時知り合ったあの素晴らしいアルトの歌手,マダム・シューマンハインクにも是非会おうと思っていた。マダム・シューマンハインクは敏子にニューヨークのホテルへ来るようにと招んでくれていたし,その後もボストン市の三百年祭に二週間の予定で出演するので,そこへも来るようにと言われていた。その時の感激の思い出を,敏子は次のように物語っている。

“汽車で私はシューマンハインク女史の門下生であるマリエ・ムーレイともう一人,女史の付人と一緒の室に乗り込みました。三人はすぐに仲好しになりました。ホテルで私は,あの人の邪魔にならないようにと,マリエ・ムーレイとご一緒しようと思ったのですが,女史は私の顔を見て‘敏,あなた疲れているようだわ。私の部屋へ行ってお休みなさいよ’と言って自分のベッドへ寝かせてくれました。後になって彼女はいたずらっぽい眼をしながら,‘私のベッドへ寝たのはあなたが始めてよ’と言いました。

“コンサートが終わってから,大勢の人達が彼女を取り巻いてひと騒ぎあった後,私と女史とはホテルの部屋へ引き上げて,そこで二人だけでゆっくり話しができました。‘私は敏と一緒にいたいのよ’と彼女は言いました。そして,付人は別の部屋へ行ってくれるようにと言うのでした。付人は大喜びで,私が代りに女史と一緒にいてくれるとは何と有難いことかと幾度もお礼を言うのです。

“マダム・シューマンハインクはほんとに面白い,変わった人で,たとえ夜中だろうが起きて歌ったりピアノをひいたりしようとするのです。そんな時,付人は大変です。女史の話によると,有名になってからというもの,独りになれる時がないというのです。‘それに,いつも18人の人間が私の喉にかかっているのよ。お金なんか私の知らない間にどんどん出ていってしまうわ。’というのでした。

“社交界の婦人達は,マダム・シューマンハインクが色々なコンサートに出る時,どんな色の服を着るだろうかと知りたがり,皆が同じ色を真似て着るのです。ところが女史はそんなことが気に入らず,‘私の服なんて18年も昔のを着ているのよ。あの人達の方がずっといいのを着ているじゃありませんか’と言うのです。

“有名な紳士達が彼女の処へやって来て,‘何を差し上げましょうか’と言うと彼女はビールが欲しいと言いました。その頃はまだ禁酒法のあった時でしたが,彼等はあらゆる種類のお酒を,その音楽会の後の宴会に持って来たので私は驚いてしまいました。しかし同時に私は,どこの国でも有力者の間で闇行為があるのだと思い,日本だけではないと思って安心したものです。

“バンドは彼女と私のために演奏してくれました。みんなは,私がそれにどう答えてよいか分からないで困るのではないかと心配して,マリエに尋ねましたが、マリエは心配はいらない大丈夫だと言いました。そして私に,挨拶の時,英語だけでなく何か日本語でひと言話すようにと言いました。この時のことは私にとって,ほんとに珍らしく,面白い経験でした。

“ある晩一人の将軍がマダム・シューマンハインクに会いに来ました。その時,彼女は自分の靴の紐を結んでくれないかとその人に頼んだのです。するとこの将軍は,その通りにやっているではありませんか。彼女は体格のよい人で,靴の紐を結ぶのが苦しかったのでしょう。でも,私は立派な紳士が膝まずいているのを見て,何だか大へん気の毒に思いました。私だったら,いくら有名な人だからといって,こんなことはしないだろうと思ったのですが,まあこれは,多分日本のさむらい的な考え方かも知れません。

“宴会の後で,会はさらにお酒が入って華やかになりました。客の一人がマダム・シューマンハインクに,何回結婚したのかと訊きますと,‘五回’と答えました。さらに,なぜ五回もしたのですかと訊くと,彼女は鼻の先へ指を当てて考えていましたが,‘健康のためにね’と言ったのでみんな大笑いしました。私もおかしくてたまりませんでした。

“最後にマダム・シューマンハインクは言いました。‘混血の子を持って,そしてそれがお互い同志戦わなければならないなんて,何と恐ろしいことなんでしょう!(これは第一次世界大戦に反対しての言葉である。)だから,私はこうしてアメリカのために歌っているのですよ。’と。それは,非常に私の心を打ちました。”

敏子はあるだけの新聞を読んで,その音楽会に関する批評を集めておいたが,その中で好評のものだけを女史に見せた。ボストンに滞在中,シティホールで二人は沢山の人にサインをした。……日本から来たたいへん小さい婦人と,ドイツから来て,そして今はアメリカに住んでいるこの大きな婦人と……。

マダム・シューマンハインクはボストンの市長に頼んで,敏子のために,エール大学の学長に紹介状を書いて貰った。この紹介状と,ホテルの給仕が持ってきた大きな花束を持って敏子は汽車に乗った。一人の小さな日本の婦人が,給仕がうやうやしく捧げる大きな花束を受け取って汽車に乗って行く有様を,人々はびっくりして眺めていた。

敏子はその後,エール大学を訪れた時のことを思い出すのであった。

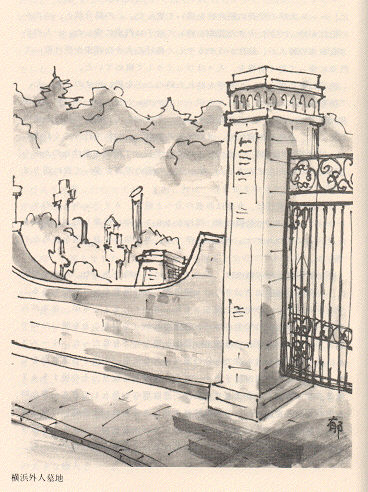

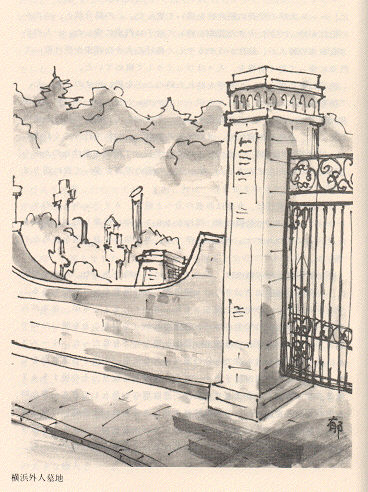

“休暇中だったので,エール大学(コネチカット・ニューヘブン)の学長は留守でしたが,学長の秘書がねんごろに迎えて,校舎の内外を案内してくれ,友達のお墓にも,またX氏の教室にもつれて行ってくれました。私はしばしの間,‘さてどこに彼はすわって授業を受けたのかしら’と思いながらたたずみました。私は友人の墓の写真を撮って彼に送りました。”

さて敏子の旅行は,今度は西部の方へと続き,カルフォルニヤのオークランドカレッジで勉強の末,同校を1930年に卒業した。彼女はまたバークレーのカリフォルニヤ大学でも,英文学と児童心理を修めたのである。

彼女が病気になったのは,バークレーにいる時であった。だがその頃は,合衆国の病院にアジア人が入院することは出来なかったのである。するとバークレーの先生であるミセス・ルース・トゥーズが,日本から来ている小さな女の学生がひどい病気にかかっていることを聞いたのである。敏子はよくきれいな日本の着物を着たので有名だった。ルースさんは直ちに彼女を自らの車で自分の家へつれて来て,全快する迄世話をしてくれた。これで高田敏子はルースさんと親しくなり,その後1947年に,ルース・ストリクランド教授が進駐軍の一員として日本へ来た時,敏子にその人を紹介し,二人の仲だちをしてくれた。その時には敏子は三島で英語を教えていた。この二人は,交わりを重ねていくうちに段々と親密の度を増し,生涯固い友情に結ばれて,交際が続いたのだった。