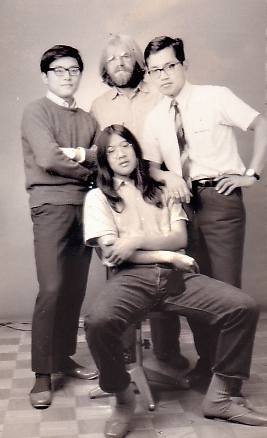

1969年(昭和44年)、群馬県の桐生市で下宿生活をしていた。8月になっても、まだ、本格的に卒業実験に取りかかってなく、上旬には東北のまつり(青森のねぶた、弘前のねぷた、秋田の竿灯)を楽しみに、寝袋を担いで出かけた。宿は、いわゆるステーション・ホテルを利用した。8月とはいえ夜半になると、コンクリートの床ではさすがに冷え込むので、段ボールを調達し、寝袋の下に敷いた。まるで、寝袋がエアマットに早変わりしたごとく、快適に過ごせた。祭りから帰ると、サンフランシスコからエアーメールが着ていた。リサ・ブレネンからで、リサの友達の中国系アメリカ人3世のアラン・ラオが日本に船で向かっているからよろしく頼むというような内容であった。APLという会社のプレジデント・ウィルソン号という客船で横浜港に着くということだった。寄港する時間までに、横浜港に出向いたのだが、客船で来日する人を出迎えることも、アラン・ラオと会うのも初めてだったので、何かと落ち着かなかった。やがて、ヒッピー風の白人の男2人とアジア系の男すなわちアラン・ラオが現れた。なりゆきで、桐生の下宿先にこの3人を案内すべく、東京駅八重洲口へ向かった。当時、東京と桐生天神との間で東武バスが格安で運行していたので、重宝していた。バスのなかでは、異様な目線を感じてしたが、アップ・ツー・デートな英語が聞けてあっという間に桐生に着いた。彼らは、俗語を多用していたので、殆どといって良いぐらい、理解に苦しんだ。しかしながら、それになれてしまうと、彼等とスムースにコミュニケーションを取れたような気がした。桐生の仲町にあった上海亭で、豆腐料理を食べ、その年の4月に先輩から譲り受けた下宿部屋に向かった。下宿のおばさんにはその日は内緒にしておき、4畳半の部屋に男4人が寝袋で数日寝泊まりした。やがて、おばさんから、彼等が髭もじゃや長髪で気持ち悪いから、出て貰ってくれとお叱りを受けた。さもあらんことだ。

この頃、桐生カトリック教会のなかに、ESSという英会話のサークルがあり、週一度集会があり、松本亮さんのラジオ英会話の教材をテキストとして英会話を勉強していた。織物会社の社長さん、洗濯屋さんのお兄さん、映画館経営のおばちゃま、タカラ写真館の藤井さん、元山形大学学長の森平三郎先生、市内の学生と集まる面々は多種多様で、英会話以上に得るものが多かった。タカラ写真館の藤井さん一家には並々ならぬお世話いただいた。生涯忘れられぬお方だ。藤井さんは、もとジャズ関連のスウィグジャーナル誌のカメラマンで多くの有名ジャズミュージシャンの演奏の写真を撮られていた。

あるとき、赤城山の小沼までドライブに連れて行っていただいたとき、たまたま白樺林の湖畔に霧がかかっていた。すぐさま、私がモデルになっても致し方ないのだけれど、持ち合わせのオリンパスペンだったか、キャノンデミだったか定かではないが、いわゆるハーフカメラと呼ばれていたカメラで、私をモデルに、白樺、沼、車、霧を構図の中に取り込んだ見事な写真を撮って下さった。シャッターチャンス、カメラアングル等々さすがにプロカメラマンの技を見せて頂いた。 森平三郎先生は写真嫌いであったが、国際きのこ会館に飾られている先生の肖像は、ちなみに藤井さんの作品だ。この桐生カトリック教会にキャリー神父さんという方がいた。わたしが、生まれて初めて寿司の“うに”を口にしたのは、この神父さんにおごっていただいたときであった。私の下宿先から追い出されたアラン・ラオ達は、北海道方面へヒッチハイクで旅立つまでの数日間この慈悲深いキャリー神父さんやタカラ写真館の藤井さんのお世話になった。

桐生市内をおそらく隈無く歩いたのだろう。あるとき、散歩の途中に道ばたで拾ったベニヤ板をキャンパスにアクリル絵の具(彼はアクリリックと呼んでいたが、アクリル樹脂に顔料を溶かしたものであろうか、指を絵筆代わりに描いても、指には色が着かないものであった。)で描いた抽象的な絵を記念に貰ったが、現在行方不明となってしまっている。

アランは、その後アメリカに帰国後、コペンハーゲンへアランの姉さんの結婚式に参列するためヨーロッパに渡り、インド、鹿児島を経て京都に戻り、墨絵を勉強していた。私は桐生の大学を卒業後、色材メーカーの研究所に勤めたが、1973年3月に退社し、4月には宗教学を学ぶため学生生活に戻った。その年の8月、自由な時間を取り戻した私は、アランがいる京都に向かった。アランは、市内のイノダコーヒーでコーヒーを飲んだり、ログハウスみたいなところで、ロックを聴いたり、私の知らない所を次から次に案内してくれた。

当時京都郊外に住んでいたというゲイリー・ピーコック(ベース)が、山本邦山(尺八)、菊地雅章(ピアノ)、村上寛(ドラムス)と組んで演奏した「銀界」が話題になった頃だった。期間限定の特別拝観のときでもないとなかなか拝観できない大徳寺の塔頭の芳春院にアランとともに訊ねた。当時、芳春院は「桔梗の寺」とも言われ、8月の末ともなれば、白、紫の桔梗の花が、前庭に咲いていた。その日はたまたま驟雨があり、まさしくそこは、山本邦山の「銀界」の世界であった。

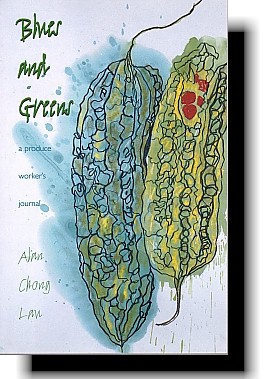

アランからの手紙やはがきには山頭火、円空仏、石仏を墨で描いた絵が必ず添えられていた。シアトルのマーケットで仕事をしているというたよりをもらったり、個展の案内を送ってもらっていたが、英語を使う機会が年々なくなってしまうにつれ、生来の筆無精に加えて英語で書くとなると、たよりを出す機会を失ってしまっていた。インターネットで情報を得ようとするときは、日本のサイトを検索するのだが、8月28日の朝日新聞の天声人語で紹介された「千の風」について原文を知りたくて、ネットサーフィンをしていたとき、ついでにアラン・ラオについて検索したところ、真っ先に検索エンジンに引っかかったのは彼が新しく出版したBlues &

Greens---a Produce Worker’s Journal というタイトルの本を講評しているサイトであった。早速、Amazon.comに注文したのは言うまでもない。一体Produce Worker ということばどういう意味なのか、はじめて聞く言葉だった。

アラン・ラオはいまでも、宇和島屋というシアトル在住の日本人なら誰でも知っているという日系スーパーマーケットの青果売り場(Produce Department)で働いている。マリナーズのイチロ−選手や佐々木選手がここでショッピングをしているという。旅行シーズンには観光バスが停まるシアトルの定番スポットにもなっている大型のスーパーマーケットだそうだ。

Blues & Greens--a Produce Worker’s Journal (ブルーズ&グリーンズ--青果売り場労働者の日誌)というタイトルの本、青果売り場に買物に来るお客、青果などを描いた墨絵や山頭火風の自由律の俳句、詩、エッセイなどで構成されている。頁の空間には、彼の日常の仕事場から彼の耳に聞こえてくる店内アナウンスなども書き加えてある。

Please stop by our produce department

and see our new assortment of plants

including wisteria,bamboo,and orange.”

彼の作品の一編を紹介すると、

Green onions

Sitting down to supper

the smell of a day’s work

still rises from

my stained hands

to fill our soup bowl

収蔵されている彼の自画像は、この本を 理解する助けとなる。