2020.01.15

超ひも(弦)理論については、より新しい解説があるので、そちらを読んだ。

●『大栗先生の超弦理論入門』大栗博司(ブルーバックス;2013年)

・・・理解したとは言えないのに、こんなことを言うのも失礼かもしれないが、誠実に説明されていて、とても感動した。どこが難しくて判らないのかが明確に判るという意味で、すっきりと概要が把握できる。何等実証はされていないのだが、論理的に首尾一貫した理論としては唯一のものらしい。

2020.10.16

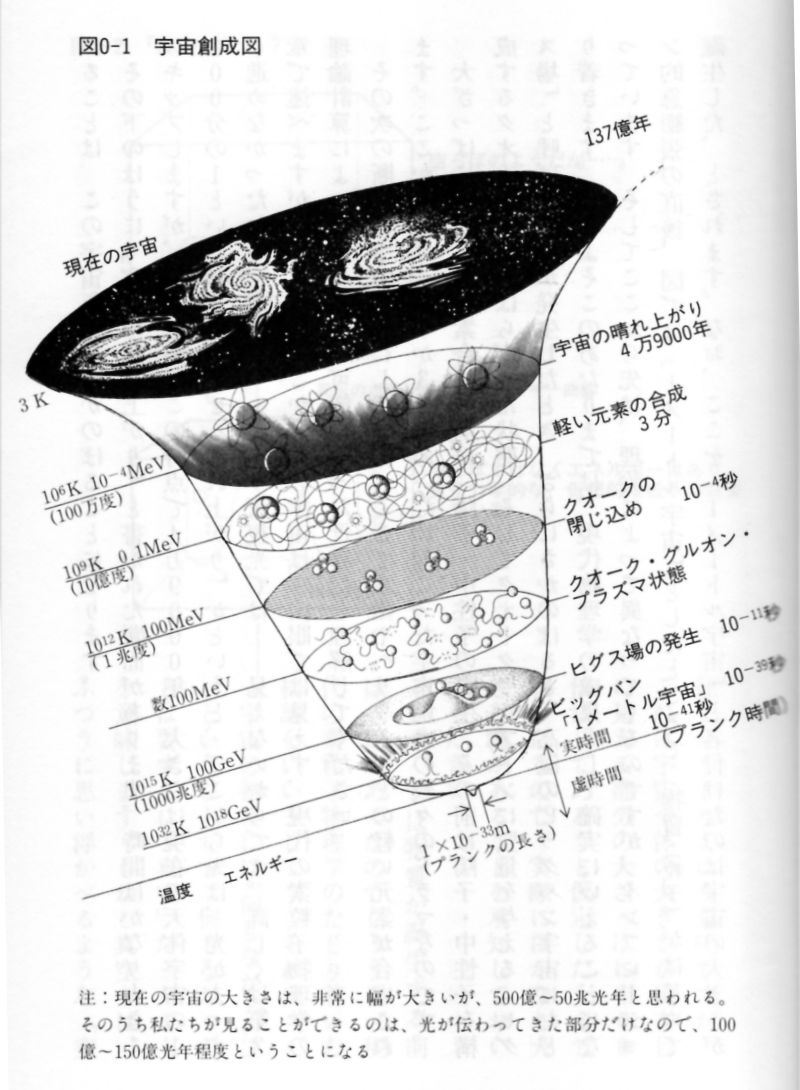

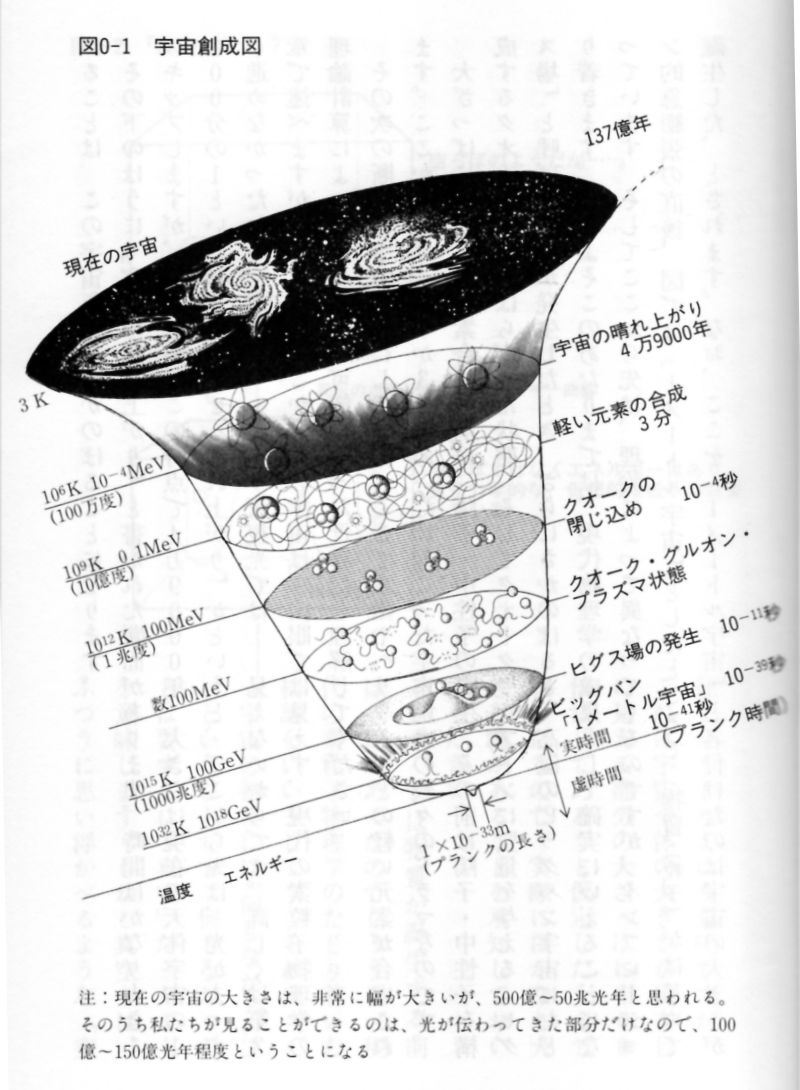

本棚に川合光『超ひも理論入門』(講談社現代文庫)があって、読んだのかなあ、と思って読書記録を調べたら、どうもその形跡が無い。挟まっていたレシートを見ると2006年に購入したらしい。面白そうなので買ったは良いものの難しくて読まなかったらしい。現在は背景の知識が多少増えたので、割とすいすい読めて、今半分位に到達した。数学的内容自身は全く藪の中という感じではあるが、どうやら、時空の細分化には限界があって、そこから先は点ではなく紐の運動状態に類似したものが基本的な存在単位として想定されるらしい。知られている素粒子はその運動状態の相違として区別される、という。点にまで行かないので場の量子論のような計算の発散の困難はないそうである。図は宇宙創成図だそうで、まあ曼陀羅の物理版である。学問というのは結局の処それぞれの領域の来歴(進化?)を語ることになるのだろう。

・・137億年前(現在では138億年前とされている)の宇宙の最初の領域10^-33 m位(^はべき乗記号)では「ひも」しかない。そこから宇宙は膨張しながら温度が下がっていく。10^-39 秒後には1m位の宇宙になって、重力が他の3つの力から分離し、ビッグバンが起きて、強い力が他の2つの力から分離し、10^-11秒後にヒッグス場が発生して質量が生じ、クォークと強い力:グルオンがプラズマ状態になる。その頃に電磁力と弱い力が分離する。更に膨張して冷えて、10^-4 秒後、クォークはグルオンに絡め取られて3個あるいは2個づつ閉じ込められ、それぞれバリオン(陽子や中性子等)あるいはメソン(π中間子等)となる。3分後には、軽い元素が生じてくる。4万9千年後(現在では38万年後とされている)は、電子が原子に電磁力で捉えられて光が真っ直ぐ進めるようになるので『宇宙の晴れあがり』と呼ばれていて、ここから先は現在の我々にも光で観測ができる。

・・物理の理論としてはこれを現在から過去へと遡り、今の処、4つの力の内で、重力を除いて電磁力、弱い力、強い力の量子理論が標準模型として確立されているが、そこから先にあって現在もっとも有力な理論が超ひも理論であって、重力も統一されるが、まだ検証はされていない。高いエネルギー、温度で実現する宇宙の始まりの状態を直接観測することは出来なくても、その一部分は小さい確率で生じており、例えば陽子の崩壊を観測すれば実証が可能であると考えられている。後半では超ひも理論の中身が解説されるようであるが、さて。。。

2020.01.15

超ひも(弦)理論については、より新しい解説があるので、そちらを読んだ。

●『大栗先生の超弦理論入門』大栗博司(ブルーバックス;2013年)

・・・理解したとは言えないのに、こんなことを言うのも失礼かもしれないが、誠実に説明されていて、とても感動した。どこが難しくて判らないのかが明確に判るという意味で、すっきりと概要が把握できる。何等実証はされていないのだが、論理的に首尾一貫した理論としては唯一のものらしい。

・・・素粒子の標準理論(場の量子論)は、時空4次元空間座標をパラメータとし、そこに存在する様々な場を力学変数(物理量)として、その間の関係(力学)を、要請される対称性の原理から導き、宇宙史の中での現在をその対称性の一部が自発的に破れた状態として記述する。そこに含まれていないのが重力である。また標準理論には、時空がいくらでも細かく区切れるという想定があり、それ故に相互作用項の発散が起きてしまうが、これはある程度よりも細かい時空間においては別の力学が成り立つ筈だということを意味する。つまり自然界には『階層性』がある。つまり、エネルギーの発散項は場の自己エネルギーであるから、計算することなく測定されている質量に繰り込んでしまえる。

・・・ところが、重力というのは時空そのものの歪であり、重力の発散項を繰り込むことはできない。時空を細かくした極限が点ではなく1次元のひも(弦)であり、その状態に場を対応させるという考え方は1970年からあったのだが、標準理論の成果を追い求める大多数の物理学者には相手にされなかった。1984年に大きな理論的進展があり、標準理論での時空と超弦理論での時空(10次元)との関係付けができるようになった。6次元分の差異は時空を細かく見て行ったときに区別しなくてはならなくなる次元であり、比喩としては非常に小さな円環である。この理論にカラビーヤウ多様体という数学の道具が使われるが、僕にはさっぱりわからない。ちょうどこの時大栗氏は京大物理の大学院に入ったので、その論文を読まされたのである。カラビーヤウ多様体には距離が定義されていないらしいのだが、それでも計算する方法(トポロジカル弦理論)を開発したということである。

・・・それでも超弦理論にはいくつかの種類があったのだが、1985年以降、それらは同じものの別表現として統一された。その過程で、『空間の次元というのは見かけのもの』であって、別の表現では相互作用の強さにもなる、といったことが判る。更に、4次元時空ではブラックホールが点なのだが、10次元時空では、膜になったり、5次元空間になったりすることも判る。こうして4次元時空と超弦理論の時空の関係が判って来た。ブラックホールの境界(時空地平線)の膜に端点を拘束された弦の運動がブラックホールの熱運動に相当することも判り、ホーキングの課題(狭い空間に閉じ込められて動けないのに何故熱を持つか?)が解けた。

・・・ブラックホールの中身は見えないのだが、その情報はこの境界面を介して知る事が出来る。ちょうど立体構造に光を当てて干渉縞を使って解析するように4次元時空にブラックホールを映し出すことができる。『重力のホログラム理論』と呼ばれる。

・・・最後には、空間が幻想であるように、時間も幻想なのではないか、という問いが立てられる。それに答えるには、宇宙の起源を知る必要がある。ビッグバンの残り火(マイクロ波)の測定で、宇宙の年齢は138億年であることが判ったが、最初の38万年(プラズマ状態)は光では判らないので、重力波やニュートリノの測定が必要となる。

以下読みながらのメモである。

●第1〜3章まで。

電子が電磁場(光子)を作り(放出し)その電磁(光子)場が電子に対する場として働く(電子に吸収される)のだが、電子の作る場は電子に近づくにつれて 1/r で発散する。光子が途中で電子と陽電子に分裂して再結合するというプロセスもあるが、このエネルギーも発散する。これらの自己エネルギー発散を解決する計算方法として、湯川秀樹が考えたのが、空間に最小単位(素領域)がある、という考え方であるが、上手くいかなかった。

より現実的な手法として、シュヴィンガーと朝永は自己エネルギー、つまり質量が発散するのであれば、電子が本来もっている質量を負の無限大と仮定して、両方が打ち消し合って実験で観測される質量になっていると考えればよい、とした。当初はご都合主義的な解釈と思われていたこの繰り込み理論は、その後極めて精密な実験結果の予言に使われることで、本質を掴んでいると考えられた。

その本質とは自然の階層性である。繰り込みが出来るということはその粒子よりもミクロで根源的な粒子の世界(下位階層)があり、その世界はまだ知られていないのだが、うまく発散を抑制する構造がある筈だ、ということを示している。しかし、この階層性を利用した繰り込みは重力に対しては通用しない。一段下の階層では空間のスケールが小さくなるから、発散の解決を先送りできるのであるが、重力というのは空間・時間の歪であり、そもそも量子力学ではその歪自身が決定されていないから、そういった理屈が正当化されない。

空間スケールがミクロになってくると、観測手段としての波の波長(λ)を短くしなくてはならず、それはエネルギーを高くしなくてはならないことを意味する(E=hν=h/λ)。ところが、加速器で高エネルギー粒子を作り出すということはそれに相当する質量(E=mc)を作り出すことであり、最終的にはブラックホールを作り出すことで、そうなると、観測そのものが不可能になる。つまり、空間スケールには下限(プランクの長さ:√(hG/2πc^3)=1.6×10^-35 m)がある。

弦理論は、素粒子がもともと点ではなく1次元的な紐のようなものであるとする理論で、1970年に南部陽一郎、1971年に後藤鉄男によって考えられた。素粒子(ここではボソン)を弦の振動状態に対応させた。弦が動くと面になるから、相互作用における距離が確定しないことで、計算の無限大が生じない。光子は開いた弦の横振動に対応される。閉じた弦(輪)が動くと筒状になる。

1974年、大学院生だった米谷民明は閉じた弦のやり取りによって重力が伝えられることを発見した。つまり、弦理論は重力子の量子化に使えるのである。ほぼ同時に、ジョン・シュワルツとジョエル・シェルクもこの事に気づき、彼等は一般相対性理論と量子力学を融合させることを考えた。

弦理論の段階ではボソン(相互作用場)のみを弦として計算したのであるが、フェルミオンも弦として計算するのが超弦理論である。その為には空間の概念を拡張する。通常の空間はその次元の数だけの数値(座標)の組で表現されるのであり、通常の数は何回掛けても通常の数なのだが、超空間はグラスマン数の組で表現される。グラスマン数とは掛け算で 0 に戻る数のことである。(場の理論で言えば、この空間というのは場の自由度の事で、掛け算というのは生成演算子の掛け算のことであろう。)このアイデアを考えたのはピエール・ラモンであった。これをジョン・シュワルツとアンドレ・ヌブーが採りあげて超弦理論を作り上げた。この理論では、通常の空間と超空間を座標回転で関係づける事ができるから、フェルミオンとボソンの入れ替わり(超対称性)を含んでいる。それを実験で確認するためには、より高いエネルギーが必要である。

●第4章:なぜ9次元なのか

弦理論で計算すると3次元では確率が0と1の間に収まらないが、25次元で計算すると収まる(クラウド・ラブレース)。確率の問題は光子の質量がゼロになるかどうかと関係している。質量は弦の零点振動のエネルギー+励起による振動エネルギーである。零点振動では、節が一つの振動数をνとすると、振動数は節の数に比例する。空間次元をDとして、(弦の方向の振動は無いので)(D-1)(1+2+3+・・・)hν。光子の場合は節が一つの振動が励起されているので、これに 2hνが加わる。オイラーの公式に 1+2+3+・・・=-1/12 というのがある(解析接続で得られる)。これを使えば、D=25の時に、光子の自己エネルギー(質量)がゼロになる。超弦理論ではグラスマン数の次元の方向にも振動するために零点振動エネルギーが3倍となり、{2-(D-1)/4}hν が自己エネルギーとなる。従って、D=9 の時に光子の質量がゼロになる。

●第5章:力の統一原理

一般相対性理論は、等速運動系だけでなく、加速度運動系についても重力の働きが同じであるという要請から生まれた。ヘルマン・ワイルはこの原理が電磁気力についても成り立つことに気づいた。ゲージの測り方をどう変えても同じ方程式になる。そのゲージとは何か?相対論では空間や時間の測り方であり、電磁気力では位相の測り方である。位相は1次元であるが、球面上の位置は2次元である。ヤンとミルズはゲージ原理を多次元に拡張した。球面での回転方向は3つあるので回転対称性は3次元である。ワインバーグとサラムは電磁力の一次元とミルズの3次元を結合させて、弱い力と電磁力を4つの力で説明した。強い力は3次元的な位相と8次元の回転対称性で説明できる。

●第6章:第一次超弦理論革命

超弦理論は当初誰も相手にしなかった。当時は場の量子論が成功を重ねていて、物理学者達は標準理論の計算とその検証に夢中であった。超弦理論からどうやって標準理論を導くのか見当もつかなかった。シュワルツは1974〜84年の間一人だった。

I 型:開いた弦と閉じた弦、II 型:閉じた弦のみ。II 型からはパリティーの破れが起きない(パリティーは鏡映対称性で、弱い力が左巻きにしか働かないからパリティーが破れている)。I 型は一般相対論ゲージ原理を満たせない。実は標準理論にもアノマリーがあるが、クォークと電子、ニュートリノで相殺していた。

シュワルツは1984年に32次元の回転ゲージ対称性において I 型のアノマリーが消えることを発見した。実はもう一つのゲージ対称性(例外群)においてもアノマリーが消せる。それがヘテロティック弦理論となった。(グロス、ハーベイ、マルティネック、ローム)。II 型の超弦理論において、弦の進行方向に対して、右回りの波が9次元+グラスマン数の超空間で、左回りの波が25次元空間で振動していると考えると、パリティーが破れる。

眼に見える世界の3次元と超弦理論での9次元の間の6次元をどう考えたらよいか?それはミクロの視点で初めて見えてくる小さな次元と考える。これをコンパクト化という。ゲリー・ホロビッツ、アンドリュー・ストロミンジャー、エドワード・ウィッテンは、1978年に数学者によって見つかっていたカラビーヤウ空間に解決を見出した。トポロジーでは連続的に変形しあう表面を同一と見做す。その違いを表現するのがオイラー数である。面を三角形で分割する。オイラー数=面の数−辺の数+頂点の数 で定義される。球面はオイラー数=2、ドーナッツは 0 となる。6次元カラビーヤウ空間のオイラー数が、その空間を使ってコンパクト化した3次元空間でのクォークの世代数を決める。

●第7章:トポロジカルな弦理論

大栗氏は1984年に京大物理大学院に進学。早速グリーンとシュワルツの論文を基礎物理研のセミナーで読まされた。2年後村山斉が大学院に入学。その後東大、プリンストン大、シカゴ大を経て数理解析研に戻ってきた。1992年からハーバード大学で、異なるカラビーヤウ空間の間の関係については何かわかるかもしれないと思い、方程式を導いた。この方程式はファイマン図のやり方で解けることが判っり、3次元の素粒子模型に繋がった。これは距離が定義できなくても計算できるという意味で、トポロジカルな方法と呼ばれる。それが認められて1994年にバークレイ校の教授になり、そこでポスドクの村山斉と再会した。3ヶ月後、第二次弦理論革命に遭遇した。

●第8章:第二次超弦理論革命

ウィッテンの比較論:超弦理論5種類

I 型−−閉じた弦と開いた弦の両方

IIA 型−−閉じた弦だけを含み、9次元空間でパリティを破れない

IIB 型−−閉じた弦だけを含み、9次元空間でパリティを破るが、

3次元にコンパクト化するとパリティを破れない

二種のヘテロティック弦理論

閉じた弦の右巻きを左巻きが別の空間で振動する

32次元の回転対称性を持つものと、例外群の対称性を持つものの二種

5種の超弦理論は1つの理論の化身であった。1985年に吉川圭二と山崎眞見の発見した「T−双対性」:9次元を8次元と円にコンパクト化するとき、その円の半径は任意に考えることができる。IIA と IIB ではその半径が逆数関係にある。二種類のヘテロティック弦理論にもT−双対性が成り立つ。ウィッテンは全ての超弦理論の間の関係を見つけた。10次元の超対称性理論はボソンである重力子に対するフェルミオンを追加した理論である。

10というのは超対称性を持たせるために許される最大の次元であるが、超弦理論とは関係づけられなかった。ポール・タウンゼントは10次元の超重力理論の中には二次元の膜が含まれることを発見した。アインシュタインの重力方程式は何次元でも解くことができて、質量の集中解(ブラックホール)として、3次元での点だけでなく、9次元での弦や10次元での膜もある。ダフはこの膜が9次元へのコンパクト化によって弦になることを発見した。ウィッテンはコンパクト化での半径が9次元での力の結合定数と関係していることを発見した。結合定数が大きくなると計算が難しくなるが、その極限では10次元での計算が使える。この関係を含めて、5つの超弦理論は一つの超重力理論を仲間に入れて、双対性の輪を作っている。つまり、超重力理論−べテロB−ヘテロA−I型−IIA型−IIB型−超重力理論、と繋がり合って変換される。丁度、熱が根源的なものではなくて分子運動に還元されたように、空間もまた根源的なものではない。

●第9章:空間は幻想である

10次元空間には2次元の膜だけでなく、5次元空間の解もあった。3次元空間では2点の軌跡である1次元同士が絡みつくことができる。次元を上げていくと、2次元の膜の軌跡(3次元)と5次元の空間の軌跡(6次元)が絡みあう。膜(ブレーン)が見つかったことで、もはや弦の第一義的存在と考える必然性が無くなり、次元に応じて 0-ブレーン、1-ブレーン、2-ブレーン、、という概念で整理するようになったが、それらを認めたとしても計算方法が判らなかった。

そこに登場したのがジョセフ・ポルチンスキーで、彼は、開いた弦の端点が膜の上に拘束されている(逆に言えば、閉じた弦が膜によって分割されて開いた弦になる)という状況を考えた。このような膜を D-ブレーンと呼ぶ。膜の計算はこの端点がそこに拘束された開いた弦によって可能となった。アンドリュー・ストロミンジャーとバッファによって、この膜に端が張り付いた弦の運動こそがホーキングによって計算されたブラックホールの熱運動の正体であることが判った。当初は量子揺らぎが小さい場合での証明であったが、大栗氏達の開発したトポロジカルな弦理論によって量子揺らぎが大きい場合にも証明された。

ブラックホールは事象の地平線に囲まれていて、その外側しか見えない。閉じた弦はその地平線を横切る時、地平線に端点が張り付いた開いた弦に見える。開いた弦は重力子を伝えることができない。その弦にはブラックホール内部の情報が映し出されていることを示したのが、ファン・アルダセマである。9次元のIIB型超弦理論は反ドジッター空間で記述されて重力を含むが、3次元の場の理論には重力が含まれない。しかし、反ドジッター空間の重力理論は3次元空間の場の理論によって説明できる。あたかも3次元空間の構造が2次元平面での干渉縞で説明できるようなので、『重力のホログラム理論』と呼ばれる。

IIA型超弦理論での弦の運動によって次元が9から10に上がる。3次元での粒子と反粒子が対生成消滅する効果の計算で新たに6次元が生まれて9次元のIIB型超弦理論になる。2005年重イオン加速器で、クォーク・グルーオン・プラズマが作られた。驚くべきことにそれは粘性が極めて低く、完全流体に近かった。このことは、既に、重力のホログラム理論で預言されていた。これは逆に重力を含まない問題を超弦理論に翻訳して幾何学的な方法で解いた結果であった。空間そのものは幻想であって、別の運動に翻訳できるのだが、それでもそれら総体の基本となるものが何か?はまだ判っていない。

●第10章:時間は幻想か

数学者に言わせると、空間とは近いか遠いかの区別を持つ集合である。つまり「関係性のネットワーク」である。次元が増えれば近い関係性が強化される。マルダセナの発見により、次元の異なる状況が関係していることで空間の概念が不変ではないことを示した。時間についてはどうか?それを考える為には宇宙の創生について考えなくてはならない。宇宙の歴史は対称性の高い状態から低い状態へと進む。2013年、プランク衛星によってビッグバンの残り火のマイクロ波を測定した結果、宇宙の年齢が138億年に決まった。但し、マイクロ波で見えるのは宇宙の晴れあがり(プラズマが中性化して原子になる)38万年以降である。重力波であれば遡れる。宇宙誕生の1秒後には既に飛び回れるようになったニュートリノを観測しても良いだろう。