大分前1月10日に中国フルート友の会の公開レッスンがあった。いつもながらとても勉強になる。今回の講師:酒井秀明先生はドイツで活躍して帰国後洗足学園で20年位指導、現在、日本フルート協会の副会長である。3人が受けたレッスンの詳細を報告すると長くなるのでやめるが、要点は息を如何にしてコントロールするか?ということであった。そのまた要点は鎖骨を高く保つ、というものである。言われてみれば確かに上手い人は皆そんな姿勢をしている。もう一つ、息を吐く時は横隔膜が弛緩しているから、圧力を保つためには下腹の筋肉で支えなくてはならないということは良く知られているが、それだけでは音のアタックに必要な素早い圧力には足りない。彼のやり方は肩を落とす、ということである。というよりも、上体全体を膝を緩める事でストンと落とすことで胸郭の体積を小さくする。これもなるほどと思ったが、習得には練習が必要である。その為の練習曲まで配布された。

一つだけ不可解とも思われる指導があった。それは音の大小のコントロールである。大きくする時には息の量が増えるから当然音が上ずり易いと思って、フルーティストは本能的に歌口を塞ぐようにして正しい音程を保とうとするが、これが forte で詰まった音になる原因である。だからむしろ forte の時には歌口を開けるようにする。すると自然に息の量も増える。piano の時はこの逆である。勿論実演をしてくれたのだが、自分でやってみると上手くは行かない。歌口の開け方を保ちながら唇を緩めるだけで良いのではないだろうか?

それでも気になったので、35年前、カナダで雇われ研究員をしていた頃、大学の音楽部の図書館に通ってコピーしておいた The Instrumentalist という雑誌のフルート関係の記事を探し出して読んでみた。1972年1月号の John W. Coltman "Acoustics of the Flute”、p.158-162、同 Part 2、p.162-178.である。(以下の内容は Part 2 の方で、Part 1 の方はフルートの共鳴周波数の癖についてである。)

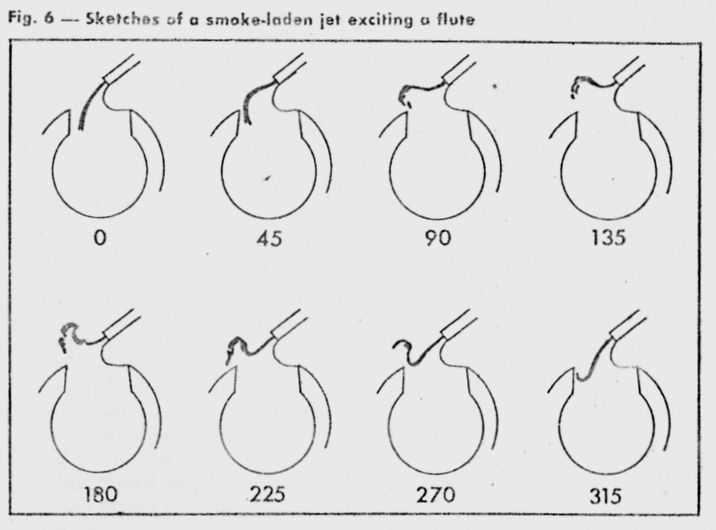

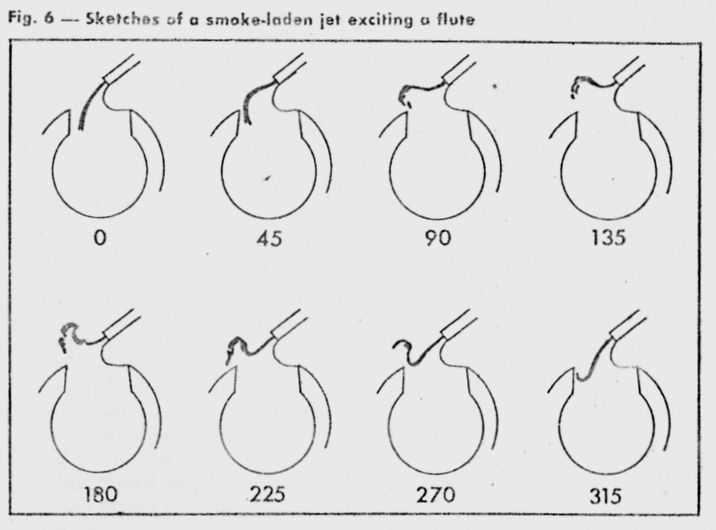

フルートやリコーダーや尺八では空気のジェットをエッジに当てることで空気柱の共鳴発振状態を維持する。細い出口から出たジェットは自然に波打つから、それをエッジに当てるとエッジの片側の空気は周期的に圧縮されることになる(Fig.6)。

(論文の記述は専門的なのでなかなか判りにくいが、私の理解の範囲で説明しておく。位相0度ではたまたまジェットが内側に外れているが、これによってエッジの内側の空気は圧縮される。圧力の伝搬は音速であって、ジェットの流速に比べれば桁違いに速いのである。これにより、ジェットの内側の方の圧力が外側よりも高くなりジェットは全体として外側に押し出される。そうすると、押し出されたジェットの部分が流れてエッジに到達したときには今度はエッジの外側に当たり、外側の空気が圧縮され、内側の空気は吸い出されて圧力が下がる。その結果今度はジェットが内側に押し込まれる。これが180度での状況である。大まかにはジェットの長さ÷ジェットの速度程度の時間が経過している筈である。その後は上記とは逆方向の現象が起きて、元に戻る。以下これを繰り返す。このようにして発生するのがエッジトーンであるが、音波が拡がってエネルギーが散逸されるために綺麗な音にはならない。しかし、発生した圧力波が管体の境界で反射されて帰ってくるタイミングがエッジトーンの半周期と合えば、共鳴が起きる。(フルートの管は変位についての開放端なので、変位波は同じ向きで反射されるが、圧力がそこで大気圧に引き込まれることで、圧力波は逆向きして反射される。反射の位相については判りやすい実験がある。)つまり、共鳴条件はおよその処、ジェット出口からエッジまでの距離÷ジェットの流速≒音波の半周期 で与えられる。つまり、高い音を出すには「ジェット流速を速くする=口の中の圧力を上げる」という手段と「息の出口を歌口の対向エッジに近づける」という手段がある。ただし、後者は管の共鳴周波数を若干下げることにもなり、フルートという楽器の設計では、とりわけ第3オクターブ音において、そのことが考慮されていて、管の共鳴周波数が高めに設定されている。息の速度やエッジまでの距離という共鳴条件が少しだけ外れた場合には、共鳴周波数がエッジトーンの周波数に引きずられて、音程が少しだけずれる。これを耳で聴きながら微調整するのが奏者の重要な技術項目である。)

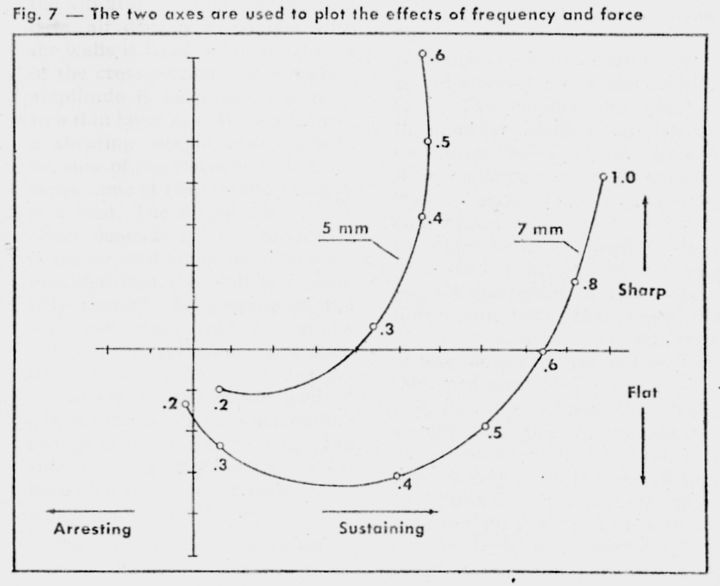

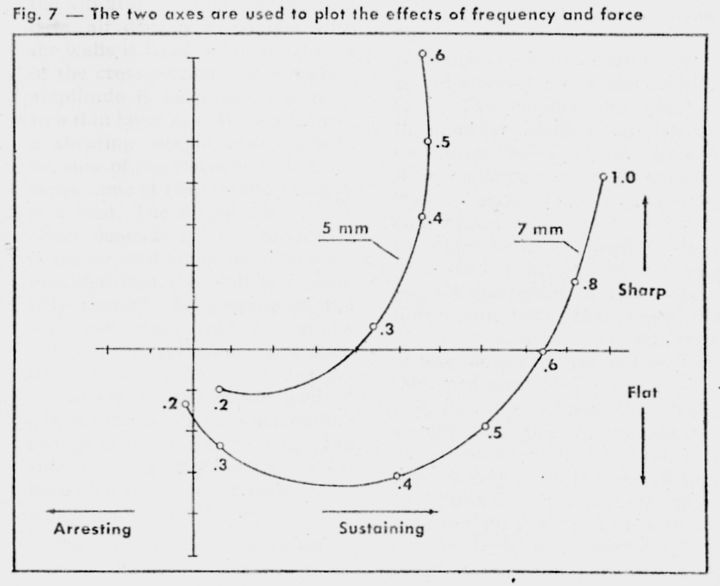

その周波数はジェットの出口とエッジとの距離が短い程、またジェットの速度が大きい程高い。その周波数が空気柱の共鳴周波数に合うときが最も良く鳴る状態であるが、高い方に外れると音は高めになり、低い方に外れると低めになる。さらに外せば鳴らなくなり、やがて別の共鳴振動モードを励起する。Coltman はフルートの歌口を(下唇を想定して)一定面積だけ塞ぎ、細い管からジェットをエッジに当てて実験をして、エッジまでの距離(5mm、7mm)とジェットの速度(ベルヌーイの定理によってこれはほぼ内圧で決まる)を独立変数として、生じる音の高さと大きさ(発振の維持力)をグラフに表した(Fig.7)。指使いによって共鳴周波数を上げれば、それぞれの曲線上で数値(息の速度m/sec)の位置が反時計回りで回転することになる。エッジまでの距離を一定にしたままで息の速度だけを上げると音量も上がるが音程も上ずるが、同時にエッジまでの距離を長くすると音程が保たれたままで音量が上がる。この2つの独立変数を併用するというのが酒井先生の方法とも言える。

しかし、この実験では固定されている条件が2つある。一つは出口の大きさである。実際的には内圧を一定にしながら出口の大きさや形を変えることによってジェットの空気量だけを変えて、これで音の大きさをコントロールするのが普通である。もう一つは歌口の塞ぎ方である。実際の演奏では、出口をエッジに近づければ、自動的に下唇が歌口を塞ぐことで、共鳴周波数そのものが低くなる(尺八では顕著)。考えるに、酒井先生の「歌口を開ける」というのは上唇を歌口に被せるのではなく、エッジから遠ざけるようにすると同時に内圧を下げる(息の速度を下げる)ことで音程の上ずりを防ぐという意味ではないだろうか?この内圧(腹筋の緊張)を下げつつも息の量だけを増やす、というのは身体に覚え込ますのは難しそうである。息の量を増やすときに腹筋を緩めるというのは、主導権を唇に任せて、腹筋が反応する間を与えない、というやり方が適当である、という意味だろう。

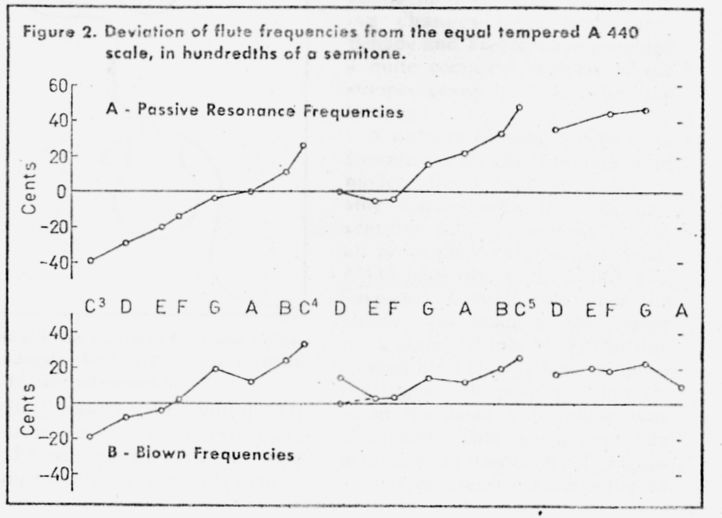

John W. Coltman の1972年の記事 "Acoustics of the Flute”であるが、関係するので、ついでに Part 1 の内容も紹介しておく。フルートの歌口を少しだけ塞いでおいて、その近傍にスピーカーを置いて内部に小型のマイクロフォンを置き、共振が起こる周波数を調べる。室温は21.1℃である。こうして得たのが Fig.2 の a である。A4 (低音のラ)440Hzを基準にした平均律音階からの差をcentで表示している。

100cents が半音の幅であるから、かなり音高のばらつきがあるのと、低音と中音では中音Dを例外として孔を塞ぐほど(共鳴菅が長くなるほど)、平均律よりもピッチが下がる。D5だけ上がるのはオクターブキー(倍音の腹のところの孔)を開けるからである。b の測定では、実際の呼気と同じ組成と温度の空気を歌口から入れた時である。これは音を鳴らした場合であるが、空気を入れて直後に共鳴だけ測定しても殆ど同じだそうである。つまり、b においては菅内部の温度分布と空気組成が変化している。温度は歌口で30.6℃、真中で27.8℃、端で25.8℃であった。温度が上がれば音速が上がりピッチが上がる(計算上5度上がると15cents位上がる)。温度分布からいうと孔を塞いだ(共鳴菅の短い)方が歌口に近い部分の共鳴を使うからよりピッチが上がり、全体の右肩上がりが強調される筈であるが、むしろ逆である。これは呼気の二酸化炭素によって空気の比重が上がり音速が低下する(著者の弁では12cents位)効果が勝るためである。(これには僕も思い至らなかったが、計算上は微妙である。組成と温度の効果は殆ど打ち消しあうように思える。)

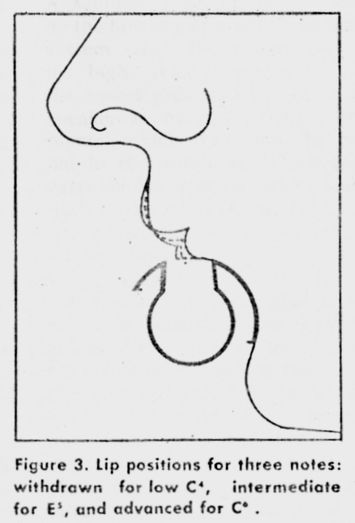

いずれにしても、これでは調子外れになってしまう。実際には、Fig.3 のように下唇で歌口を塞ぐことでこれを調整しているのである。そうすると、共鳴菅の長さが長いほど(中音の D5、E♭5 を除く)、顎を出し気味にして歌口を開けて共鳴周波数を少し上げなくてはならず、必然的に息の出口とエッジとの距離が遠くなるから、息の速度をあまり落としすぎないように頑張らなくてはならない。それに加えて、低音部では特に音量が足りなくなるので、唇を意識的に緩めて息の量を増やさなくてはならない。唇を緩めて保持するためには顎の固定が要求されるから両顎を締めることになる。マルセル・モイーズの de la sonorite という有名な本の最初にそのことが書いてあって、毎日意識的に練習して身体に覚えこまさなくてはならない。公開レッスンで、酒井先生はその事を思い出すように注意してくれたのであった。自然共鳴周波数がこのように設計してあるのは、それを下唇の位置で調整することが前提としてあって、Part 2 で纏めたように、その調整動作が同時に広い音域での音程と音量バランスの良い発音を容易にするからである。(ただし、室温が上がると調整のために頭部菅を抜くのであるが、その影響は共鳴菅長の短い方に強く出るので、Fig.2 のような傾向がかなり和らぐことになる。)いずれにしても、フルートは正しいピッチで吹くのが難しい管楽器である。逆に言えばピッチの微妙な変化で表現することの可能な楽器とも言えるが、鋭敏なる聴力があればの話ではある。その辺がアマチュアの限界でもあるのだが。

<目次へ> <一つ前へ> <次へ>