モーツァルト:歌劇『魔笛』

第8章 『魔笛』のルーツ 6 〜イグナーツ・フォン・ボルンと『セトス』

イグナーツ・フォン・ボルン

イグナーツ・フォン・ボルン

1742年トランシルヴァニア地方に生まれたイグナーツ・フォン・ボルン( Ignaz Edler von Born

)は、鉱物学者、冶金学者(または錬金術者とも)と知られ、ハプスブルク家のマリア・テレジアからウィーンに招かれて鉱物学の研究に就いたほどの人物です。啓蒙主義者およびフリーメイソンの会員でもあったフォン・ボルンはウィーンのロッジ(支部)のひとつを創設するなど重要なポストにもありました。

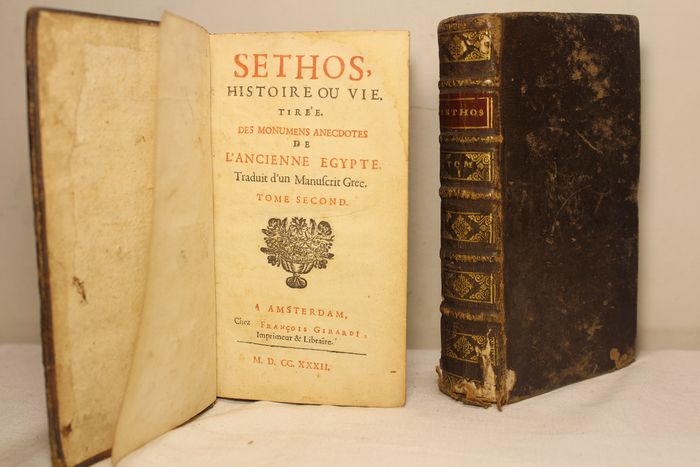

フォン・ボルンは1784年に『フリーメイソン情報』の中で「エジプトの秘儀について」という論文を発表し、フランスの神父ジャン・テラッソンの小説『セトスの伝記物語、古代エジプト不朽の奇談の内・・・・ギリシャ語写本の翻訳による』(1731年刊行)のドイツ語訳(1778年)を論拠にして、フリーメイソンと古代エジプトの儀式は同じものであり、太陽の神オリシスと自然の神イシス信仰、巨大なピラミッドなどを古代エジプト人の叡智を象徴と見做します。フォン・ボルンはこの論文によって古代エジプトの秘儀を通して啓蒙主義を高揚させることを試みたのでした。その1784年という年はまさにモーツァルトがフリーメイソンに入門した年であり、フォン・ボルンが主宰するロッジに頻繁に出入りしていたという記録もあります。

1785年4月24日、アマルガルム合金法の新発見をしたフォン・ボルンを祝う盛大な祝典が、時のオーストリア皇帝ヨーゼフ2世臨席のもとにウィーンのフリーメーソン・ロッジ「授冠の希望」で行われました。そこでは皇帝自らの手で、アメリカ合衆国の科学者ベンジャミン・フランクリンから贈られた祝福の手紙をフォン・ボルンに渡すセレモニーもあったとされています。モーツァルトはこの式典のためにカンタータ『フリーメイソンの喜び』K.471を作曲し、その会場で指揮をしています。曲は、フォン・ボルンのために書かれたものではありますが、フリーメイソンに参加する喜びを表わしつつも最終的には皇帝の栄誉を讃えたものになっています。その6年後、『魔笛』の作曲を中断してプラハを訪れたモーツァルトをプラハのフリーメイスン支部はこの曲を演奏して迎えていて、それに対してモーツァルトは「じきにもっとフリーメイスンに忠誠を示す作品を提供したい」と言ったとされています。その作品とは『魔笛』であることは言うまでもありません。

このモーツァルトと浅からぬ関係を持っていたフォン・ボルンなる人物が、『魔笛』の台本にどれだけ関わったかについてはそれを裏付ける直接の資料はありません。しかし、ボルンはモーツァルトに対して自分が書いた論文や小説『セトス』を念入りに読み返すように勧めたことは大いに考えられます。ボルンは『魔笛』の完成を待たずにこの世を去りますが(鉱物学の実験で鉛を扱ったことが死因のひとつとされています。)、『魔笛』における様々な演技やセリフは彼の論文をかなり忠実になぞり、その影響のもとにフリーメイソンの思想を台本に盛り込んだとされています。おとぎ話を舞台化することを考えていたシカネーダーも元フリーメイソンだった(当時は除名されていた)こともあり、フリーメイソンのアイデアを加えることに反対はしなかったと考えられます。

『魔笛』に登場するザラストロはフォン・ボルンがそのモデルであるという噂が流れた時期もありましたが、現在の研究ではその説は否定されています。なお、フリーメイソンの活動が衰退に向かうことになった「勅令」が発令された翌年の1786年、フォン・ボルンはフリーメイソンを脱退しています。

『セトス』