|

面芝居・面浄瑠璃 撮影記

面芝居・面浄瑠璃 撮影記

1975年3月(昭和50年)国立劇場小劇場

1975年撮影「面浄瑠璃と面芝居」

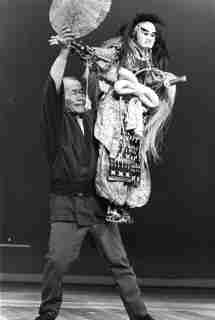

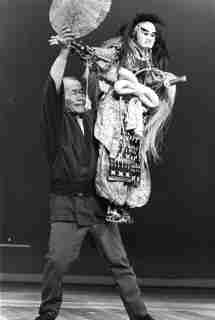

↑阿波の箱回し 岡山県邑久郡邑久村の面浄瑠璃芝居↑(2点)

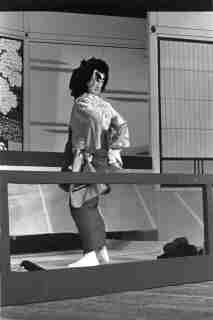

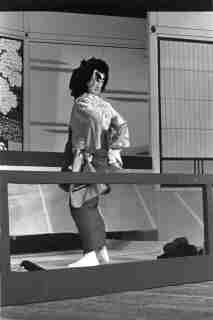

↑絵本太功記十段目 弁慶上使の段↑(2点)

現在は見られない民俗芸能

「阿波の箱まわし」絵本太功記十段目 1975年撮影

阿波地方は人形浄瑠璃が盛んな土地なので、手軽に人形浄瑠璃を楽しませる「箱まわし」という商売があった。天秤棒の両側に箱をさげ、その箱の中に人形をいれて町や田舎を歩き、人を集め口三味線で義太夫を語り、一人ずかいで人形芝居をみせた。 弾き語りの義太夫がつく場合もあったそうである。

「小豆島のデコ歌舞伎」壺坂霊験記−沢市住家の場 [写真未掲載]

等身大の人形を自分の前にくくり付けて、人形を操るもので、乙女文楽に似ているがそれよりも人形が大きい。チンドン屋の芸で親をおんぶしている格好なのだが、おんぶされている親が人で、負ぶっている人がが人形になっているのを見たことがあるが、そのような格好で、人形を操る。

香川県小豆郡池田町で行われていた人形劇で、パンフレットでは「デコ歌舞伎」となずけている。

「面芝居・面浄瑠璃芝居」伽羅先代萩−政岡忠義の場 [写真未掲載]

岡山県勝田郡奈義町は美作横仙歌舞伎で有名な土地だが、ここに面芝居がある。舞台に人形芝居で使うような人形手摺幕をはり、その幕の陰に複数の人形の面を置いておき、役によってその面を付け替えて演じる人形芝居である。

「面浄瑠璃芝居」御所桜堀川夜討−弁慶上使の場 1975年撮影2点

岡山県邑久郡邑久町には面浄瑠璃芝居と呼ばれるものがあり、自分の顔と顔の後ろに面をつけ、つまり2役衣装も前と後ろで使えるようになっている。里神楽で一人の人がヒョットコとオカメの面をつけ踊る芸があるが、その面が神楽面でなく、デコに似せた人形の面であるところが違っている。

引用文献:公演パンフレット。「日本の民俗芸能」林嘉吉・西角井正大著 から引用させていただきました。

|

|

|

ふたむかし写真館

ふたむかし写真館

このWebサイトの著作権は渡辺国茂に帰属します。

このWebサイトの著作権は渡辺国茂に帰属します。