ホットボンドで固定

(Last update: 2015/11/23)

|

|

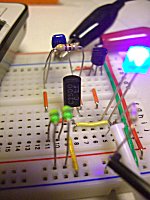

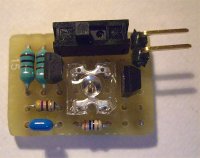

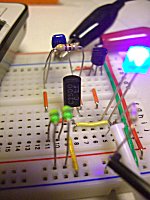

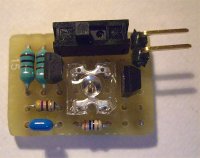

| まずは 2SC2500 で基礎検討 | 基板表 |

|

|

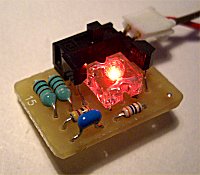

| 基板裏 | ソコソコ小型に仕上がりマシタ ^^ |

|

|

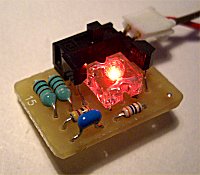

| 単一電池ボックスの上に ホットボンドで固定 |

最終実装形 |

|

|

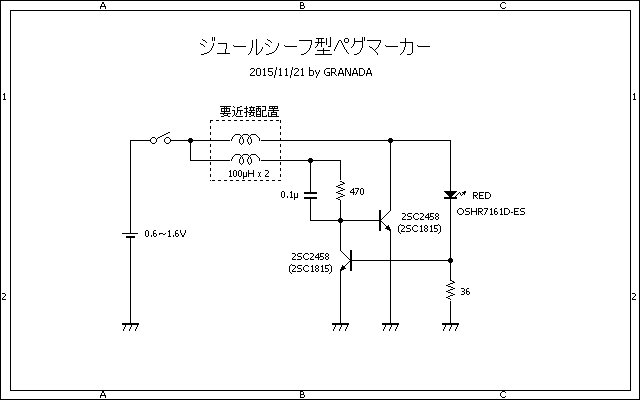

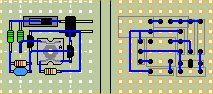

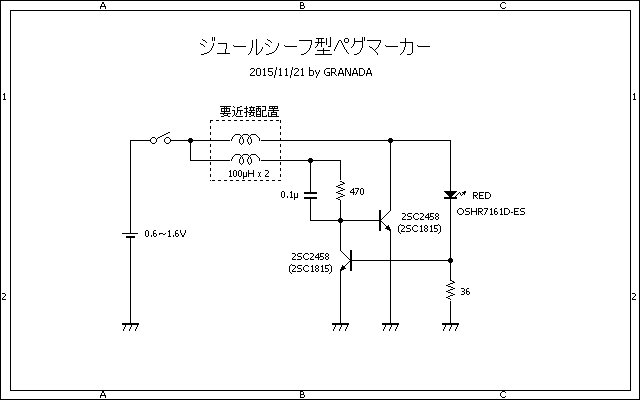

| 回路図 | 実体配線図 |

製作の経緯:

キャンプを始めてから早いもので 4年目に突入。

LED ランタンで使い終わった単一電池がソコソコ手元にたまってしまった。

こういう「使い終わった」電池にも実際には結構なエネルギーが残っており、捨てるには忍びない

^^;

今まで「使い終わり」の電池はオリジナル設計のガイロープマーカーに使っていたものの、なまじ省電力設計にしたため使い切るまで時間がかかるという問題が(爆爆爆爆)

なら「電池を完全に使いきる」ことが目的のペグマーカーを作ってみよう!

仕様:

・LED ランタンのような大電流デバイスで使えなくなった(=まだソコソコのエネルギーが残っている)電池の使用を想定

・乾電池内のエネルギーをできるだけ搾り出せる(≒低電圧で動作)

・明るさ自動検出機能などは不要。

・部品点数少なめで

回路設計:

エネルギーを絞り出す、という観点でまずアタマに浮かんだのが Joule

Thief 回路(ブロッキング発振回路)。0.5V 程度から動作するので今回の目的にはピッタリ。

唯一の問題はバイファイラ巻きのコイルの調達だが、ココを参考にリード型インダクタの漏れ磁束を利用した磁束結合方式を採用することに。これなら再現性良く作れて大量生産も可能だし

^^;

で、上記キットの回路図をベースとして、実験を開始。定電流回路はおいておき、発振回路単体をテストしてみる。

まず最初に、この手の回路によく使われる 2SC2500 を使って動作確認してみる。結果、マイクロインダクタの配置さえ注意すれば一発で点灯を確認。

次にインダクタの値をいろいろと変えてみる。結果、小さすぎても大きすぎてもダメで、だいたい

20μH 〜 200μH ぐらいが良い模様。

さて、だいたいの感触が掴めたところで、汎用の 2SC1815 でも動作するよう、回路修正や部品の定数を検討していく。

2SC1815 の場合、そのままでも一応動作するのだが、電圧が 1.1V を越えたあたりで何故か点灯しなくなる。

そこで試行錯誤しつつベース抵抗を 470Ωに変更、0.1μF のスピードアップコンデンサを追加することで

1V 以上でも安定して動作することを確認。

また消費電流を測ってみると、1V 以上では 100mA 以上も消費することが判り、これではあまりにもったいないので定電流回路を追加。

これで 40mA @1.5V、20mA @ 1.0V、5mA @0.6V となってメデタシメデタシ ^^

なお、整流〜平滑すると光らなくなったので、これは不採用とした。

オシロで波形を見ても、ピーク電圧は 2SC1815 も 2SC2500 も大差無いようなので、これで回路・定数は決定。

製作:

実際の製作では 2SC1815 の小型パッケージ、2SC2458 を投入。

実体配線図の通り、6 x 8 のユニバーサル基板に実装していく。

注意するべきはマイクロインダクタの配置だが、使用したマイクロインダクタは普通に足を挿せばピッタリと密着するサイズなので特に問題無し。

完成基板はケース従来品どおり、ダイソーの醤油さしに IN。もちろん、穴は接着剤で塞いで防水処理をしておく。

使用感:

超高輝度 LED を使っているため、0.8V 程度の電池でも視認性は十分。

またこの醤油さしは蓋が半透明でうまく LED の光を散乱してくれるのもミソ。

照明がほとんど無いキャンプ場なら十分マーカーとして役立つハズ ^^

注意点:

製作上の唯一の注意点はコイルをいかに密着させるか。あまり小型のインダクタを使うと実装が面倒に。

あと、なにせエネルギーを搾り出すタイプの回路なので、下手にエネループのような充電池を使うと過放電で電池が死にマス

^^;;; ご注意あれ。

今回の失敗:

特になし ^^v

改良案など:

・単一用に作ったので結構デカい。単五電池で作ればかなり小型化できるはず。

・機会があればチップ部品で超小型に作ってみたい ^^;

・もちろん、青色、白色、電球色 LED も点灯可能。

今回学んだこと:

・ブロッキング発振回路の基本

・漏れ磁束による磁束結合ワザ