昇圧コンバーターと組み合わせて実装。

点滅するのは超高輝度の角型赤 LED。

丸型の赤 LED は圧電ブザーの代わりで、

動作状況モニタ用

ダイソーの100円醤油さし

SW1 には傾斜スイッチをパラレル接続。

蓋を開けなくても醤油さしを逆さまに

すれば SW1 が ON になる。

この醤油さしにすっぽりと入る

雨・あられ・霜柱にも負けずに

動作してくれたので、防水性は

問題無しのようだ ^^

(Last update:2013/02/12)

|

|

| 多機能 PWM

調光モジュールと 昇圧コンバーターと組み合わせて実装。 点滅するのは超高輝度の角型赤 LED。 丸型の赤 LED は圧電ブザーの代わりで、 動作状況モニタ用 |

今回のケース、 ダイソーの100円醤油さし |

|

|

| 基板は単一電池ボックスの上に固定。 SW1 には傾斜スイッチをパラレル接続。 蓋を開けなくても醤油さしを逆さまに すれば SW1 が ON になる。 |

タミヤの電池ボックスなら この醤油さしにすっぽりと入る |

|

|

| ペグの位置に設置。 雨・あられ・霜柱にも負けずに 動作してくれたので、防水性は 問題無しのようだ ^^ |

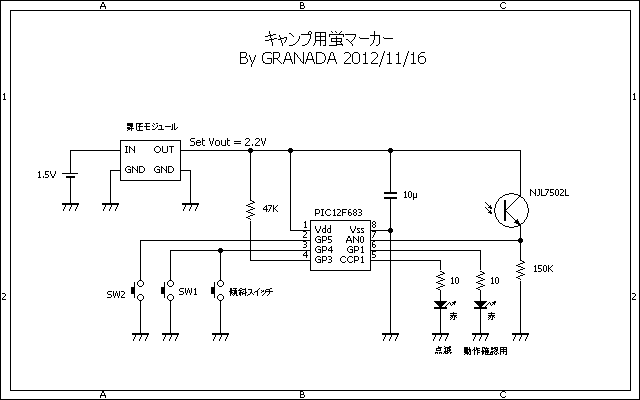

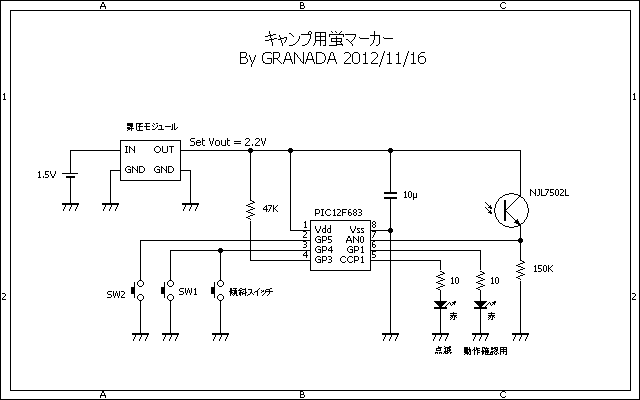

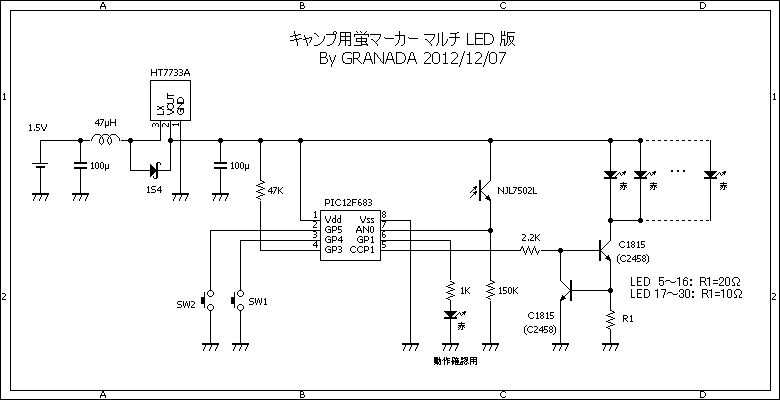

LED x 1 バージョン回路図 |

【きっかけ】

基本的にキャンプ場の夜は暗い。加えて管理人の視力はかなり低下しており、ロープに足を引っ掛けて転倒しそうになる事態が多発

^^;

そこでペグの位置を示すマーカーが欲しくなった。どうせなら見栄え良く、蛍のように点滅する

LED マーカーが。

またメインで使用している LED ランタンから中途半端に放電した単一電池が量産

^^; されるので、どうせならエネルギーを最後まで搾り取れるものにしよう。

【ソフトウエア】

多機能 PWM 調光モジュールを使用し、蛍点滅機能、明るさ自動

ON/OFF 機能を使用する。

【ハードウエア】

電源は中途半端に放電した単一電池 x 1 を想定。PIC12F683 の動作保障電圧は

2.0V からなので、ストロベリーリナックスの昇圧コンバーターモジュール(MCP1640

2.0V〜5.5V 可変 DC-DCコンバータモジュール)を使用して昇圧する。

この昇圧コンバーターは 1V 以下でも動作、高効率、小型、SHUTDOWN 端子あり(プルアップ抵抗内蔵)、出力電圧調整可能、安価、と文句の付け所が無い。これならかなり小型に実装でき、電池も最後までエネルギーを絞り出せそうである。

LED はマーカーとして目立つよう、超高輝度の角型赤 LED を使用。Vf = 2.0V

程度なので、昇圧コンバーターの出力電圧を 2.2V に、LED の電流制限抵抗は

10Ωとしてエネルギーロスを最低限に抑えた。

なお、青や電球色 LED の場合は Vf = 3.0 以上と高いので、昇圧電圧も Vf

+ 0.4V ぐらいに設定する必要がある。

また明るさで自動的に ON/OFF するよう、フォトトランジスタを実装。明るさに対する感度を決めるプルダウン抵抗は

150KΩとして敏感設定にしておいた。

【ケーシング】

最大の悩みは何にケーシングするか。そもそも転倒防止装置なのだから、必要以上に大きくなっては本末転倒である。

で、ようやく見つけたのがダイソーで売っている醤油さし。単一電池が格納できるサイズ、スリが入っていて

LED 光が適当に拡散する、ねじ込み式である程度の防水効果が期待できる、という点がポイントとなった。

実際、この半透明の蓋がうまく LED 光を拡散させてくれてマーカーとしての効果を高めてくれるのだが、この半透明の蓋は赤か青しかラインナップされていないのがタマにキズ。

なおこの醤油さしに単一電池を入れるにはタミヤの電池ボックス(写真参照)を使う必要がある。一般的な他メーカーの単一電池ボックスは「角」が邪魔してこの醤油さしには入らない可能性大。また基板は全体が電池ボックスの直上に配置できるよう小型に収めた。

またキャンプでは防水性が非常に重要。醤油さしの注ぎ口にはホットボンドを注入して水の侵入路を塞いでおいた。蓋がねじ込み式なので設置場所が水没しない限りは持ちこたえてくれるはずだ。

【使用感】

もともと 100均の醤油さしなので明るいところでの見てくれはイマイチ ^^;。だがキャンプに実戦投入してみたところペグの位置がよく判るようになり、転倒防止装置という本来の役目は十分に果たしてくれた。なかなか実用的なので現在量産中。

何より便利なのは明るさ自動 ON/OFF 機能。キャンプ初日に設置したら撤収日まで放置可能。逆に撤収日に回収し忘れてしまいそう

^^;

なお、点滅周期は好みにもよるが、管理人は 2秒で運用している。

|

|

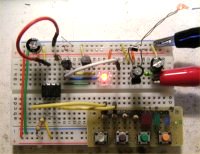

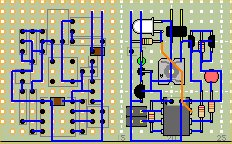

| ブレッドボードで動作確認 | 実体配線図 |

|

|

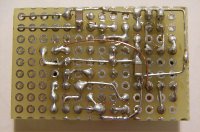

| 基板表 ケースに入れた際にセンターに 点滅 LED がくるようレイアウト。 設定変更はほとんどしないので スイッチはジャンパピンで代用 |

基板裏 |

|

|

| 完成品 醤油が出てくる部分から LED 配線を 引き出し、隙間にエポキシ系接着剤を 充填して防水。 LED はロープに巻きつけて使用する。 |

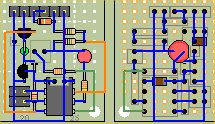

マルチ LED 版回路図 |

【きっかけ】

ネットを徘徊していたら、電池式の防水(←ここ重要)ストリング LED ライト「ワイヤー蛍

LEDイルミネーション 30球」を発見。防水ならガイロープに巻きつけてより判り易いマーカーにできそう、ということで早速購入。

【ワイヤー蛍 LEDイルミネーション 30球】

ショップでは「LED 部は防水」と表記されており、確かに LED 自体は樹脂に覆われて防水は問題無さげに見える。

が。

個体によっては 16 LED のもの 2本を途中で繋げて 32 LED にしている個体があり、この接続部は手ハンダに熱収縮チューブを被せてあるだけで防水性が無い。雨程度なら問題無いが、ショップのページにあるような水没使用は無理。

また「蛍」と銘打たれてはいるものの点滅回路は無く単に常点灯するだけで、こちらも謳い文句に偽りあり。まぁ、典型的中華製品であり、基本的に手を出してはいけないモノといえる。

LED 間はビニール線ではなく被覆された錫メッキ線で配線されている。やや硬さがあってロープに巻きつけるには好都合ながら、収納時には金属疲労による断線が心配。また

30 LED だと全長 3m 以上になってしまい使いづらいので、手ハンダで接続されているところで切断して使う方が良さそうだ。

【ソフトウエア】

多機能 PWM 調光モジュールを使用。

【回路設計など】

元製品は電池から電流制限抵抗(10Ω)を通った先に 30〜32 LED が全パラ接続されているだけ(これは予想通り)。まずは前述した防水性に問題ありの手ハンダ接続部で切断して

16 x 2 にバラす。で 16 LED + 1 LED(電源部に別途設置)の合計 17 LED 接続とする。

輝度的には各 LED には 2mA も流せばキャンプ場では十分。よって総電流は

2mA x 17 = 34mA とし、電流検出抵抗は 0.6V / 0.034 = 17.6 ≒ 20Ωとなる(この抵抗の消費電力は

0.6V x 0.034A = 0.024W なので 1/8W 品で十分)。なおもっと多くの LED(そのまま

30 LED とか)にする場合は 10Ω にして 60mA 程度流す方向で。

電源は電池 1本から昇圧する。手持ち部品の都合上、昇圧には HT7733 (HT7733A

でも可) を使用したが、実測では入力 1V 以下で効率がかなり低下してしまい

60mA 出力は厳しいようなので、30mA で十数個の LED を繋ぐのがベスト。

【実装】

もともと電池ボックスは非防水なので、別の工作で再利用することにして即効で分解(爆)。ストリングライトの部分だけを利用。

ケースは前作でも使用した 100円醤油さし。醤油が出る部分からコードを引き出して隙間を接着剤で埋めて防水する。

基板は醤油さしに入るよう、ユニバーサル基板を 9 x 14 孔に切り出して使用。この基板の中央には超高輝度赤

LED を実装してあり、前作同様、醤油さしの蓋を照らしてペグの位置が判るようになっている。なお、これとは別に実装されている赤

LED は圧電ブザーの代わりの動作確認用。

なお、コンデンサは屋外使用時の温度環境を考慮して全てセラミック品を使用している。

【使用感】

今回は 16 LED で長さ 1.6m。テント用に張り綱ならちょうど目の高さあたりまで

LED が光るので丁度良い感じ。なかなか便利な逸品となった。

なお、コールマンのミニランタン型ストリングライトもおそらく LED 全パラ接続と思われるので入手次第、改造する予定。 → 2013/2

に改造してみた。詳細はこちら。

|

|

| 市販の 100円「ソーラーアクセントライト」 | 完成基板表 こちら側の赤 LED は 圧電ブザーの代わり |

|

|

| 完成基板裏 点滅 LED はこちら側に実装 |

ホヤ内部の仕上がり具合 |

|

|

| 最終内部実装具合 | 設置例。 凍結状況でも十分動作してくれた |

|

|

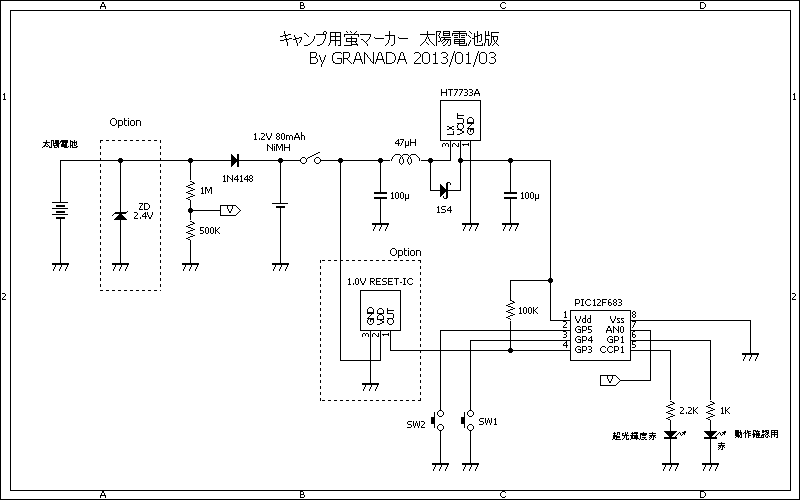

| 実体配線図 | 回路図 |

【改造のベース】

ダイソーやセリアで売られている「ソーラーアクセントライト」(100円)を使用。

分解方法は既に多くのレポートがあるので「ソーラーアクセントライト 改造」でググると吉。

【ソフトウエア】

多機能 PWM 調光モジュールを使用。

【明るさ検出】

明るさはソーラーパネルの電圧で判定。多機能

PWM モジュールは電源3.3V だと 0.4V 以上を「明」と判定する。今回のソーラーパネルは出力電圧を

1/3 程度にすると丁度良さげだったので電圧検出抵抗を 1MΩ + 500KΩ としたが、1MΩ

VR とすると微調整ができて便利かもしれない。

【電源まわり】

NiMH x 1 = 1.2V なので PIC を動かすためには昇圧が必要。ソーラーアクセントライトの昇圧回路をそのまま使って

PIC を駆動できれば一番いいのだが、こちら

(ブログ主様に感謝)によると、

・低負荷時の効率が悪い

・出力が定電圧ではない(これはマイコン電源として致命的)

といった問題点がある模様。そこで今回は HT7733(A) で 3.3V に昇圧することに。

【省電力化】

そもそも多機能 PWM モジュールはソフトウエア面であまり省電力化できない(

PWM 用に常にタイマーが動いていて PIC を SLEEP できないため)。

よって省電力化は

・LED 自体の輝度

・LED に流し込む電流

・消灯時間

で工夫することになる。

今回は超高輝度赤 LED+電流制限抵抗 2.2K とし、また点灯・消灯サイクルはデフォルトの

1秒:1秒 として様子を見ながら加減する方向で。

【過充電対策】

今回の電源は NiMH 80mAh。これに対して太陽電池の特性(詳細はこちら。ブログ主様に感謝)からこの製品はもともと一日サイクルで完全放電〜満充電を繰り返すように設計されている。よって省電力化すれば当然ながら充電側にバランスが傾く。

で、太陽電池の最大出力電圧は 3V 程度。NiMH 満充電電圧(1.5V)+ 1N4148

の順方向電圧(Max 1.0V)= 2.5V よりも高いので過充電を起こす可能性がある。

よって太陽電池とパラレルに 2.4V 程度のツェナーを入れておく方が望ましい。(管理人は

2.4V ツェナーの手持ちが無かったので未実装)

【過放電対策】

念のため 1.0V 検出のリセット IC を投入したが、前述のように充放電バランスが充電側に傾くため実用上は省略しても問題ないかも。

まぁ、過放電にしても過充電にしても、電池がヘタったら新品を買って電池を摘出交換する、という割り切った解決策もアリですな(100円だし)

【実戦投入結果】

LED 自体の明るさは貧弱なのだがプラスチックのホヤとアルミテープ反射鏡のおかげでペグマーカーとしては十分実用的であることが確認できた。(もっとも、視認性の面では醤油さしをケースに使用した前作

LED x 1 版に軍配が上がった。醤油さしの半透明の蓋が LED 光を効率よく散乱させ、視認性向上に大いに貢献している)

また三晩以上の点灯を確認したので稼働時間も問題なし。コストパフォーマンス面では一番のペグマーカーかも。

【改良案】

電源を 3.3V に昇圧しているため LED はどの色でも点灯できる。省電力を目指すなら

Vf の低い赤・橙・緑でキマリだが、電流制限抵抗を 100Ωにして青・白・ピンク・電球色あたりを点灯してみるのもまた一興。

また底面に銀紙の反射版を入れるという工夫が公開されており大変参考になった。ブログ主様に感謝。管理人も真似して上面と底面をアルミテープで反射処理している。

【余談】

このソーラーアクセントライトには外観・価格は同じながら 単四

NiMH(600mAh)のモノもあるようだ(ただしコストダウン前の旧製品との説もあり入手難かも)。

あと CX2602 と機能互換と思われる CL0116 が 2012/12〜秋月でも販売されるようになった。太陽電池レスでも使えるので案外応用が効きそう。

|

|

| 設置光景 | 動作風景 |

キャンプ用品として入手容易なコールマンの

LED ストリングライトを改造したもの。

もともとこのストリングライトには点滅機能があるのだが、単純 ON/OFF で目がチカチカするので上記「マルチ

LED 版」と同回路で蛍点滅化。

改造方法は簡単で、電池ボックスから引き出された線をカットして、PWM モジュールに接続するだけ。

もともと 4.5V 仕様のものを 3.3V で使用しているためオリジナルより LED

は暗めだがガイロープマーカーとしては問題無い明るさは確保している。

(管理人用の備忘録)

| 電源 | 製作コスト | 稼働時間 | 視認性 | サイズ & 設置の容易さ |

防水性 | 電池の入手製 (キャンプ場売店を想定) |

点滅パターンの 自由度 | |

| LED x 1 版 | 単一 | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ |

| マルチ LED 版 | 単一 | × | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ |

| コールマン・ストリング LED 改造版 | 単一 | × | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ |

| ソーラーアクセントライト改造版 | 太陽電池 | ○ | △ | ○ | × | △ | (電池不要) | ◎ |

| 省電力マーカー | 太陽電池 | ◎ | ○ | × | △ | × | (電池不要) | × |

| 市販ロープマーカー | ボタン電池 | × | × | △ | ◎ | ◎ | ××× | × |